全ての中学校で裁判を傍聴する機会を設けることを求め、法律を学ぶ学生がインターネットで署名活動を行っている。活動をしているのは中央大学法学部法律学科1年生の真栄田早希さん。「中学生のうちに実際の裁判を傍聴し、ディスカッションすることで、多面的なものの見方を知ってもらえれば」と学校現場に呼び掛ける。

通信制高校を巡る環境が大きく変わる中、実態に応じた教育方法や学習支援体制の在り方などを検討する文科省の有識者会議が発足し、初会合が9月28日、開かれた。急増する広域通信制高校の生徒の多くが不登校経験を持つなど生徒が多様化する中、各委員からは実態に合わせて生徒一人一人に寄り添い、生徒が主語となる通信制高校の実現を目指すべきなどとの意見が挙がった。

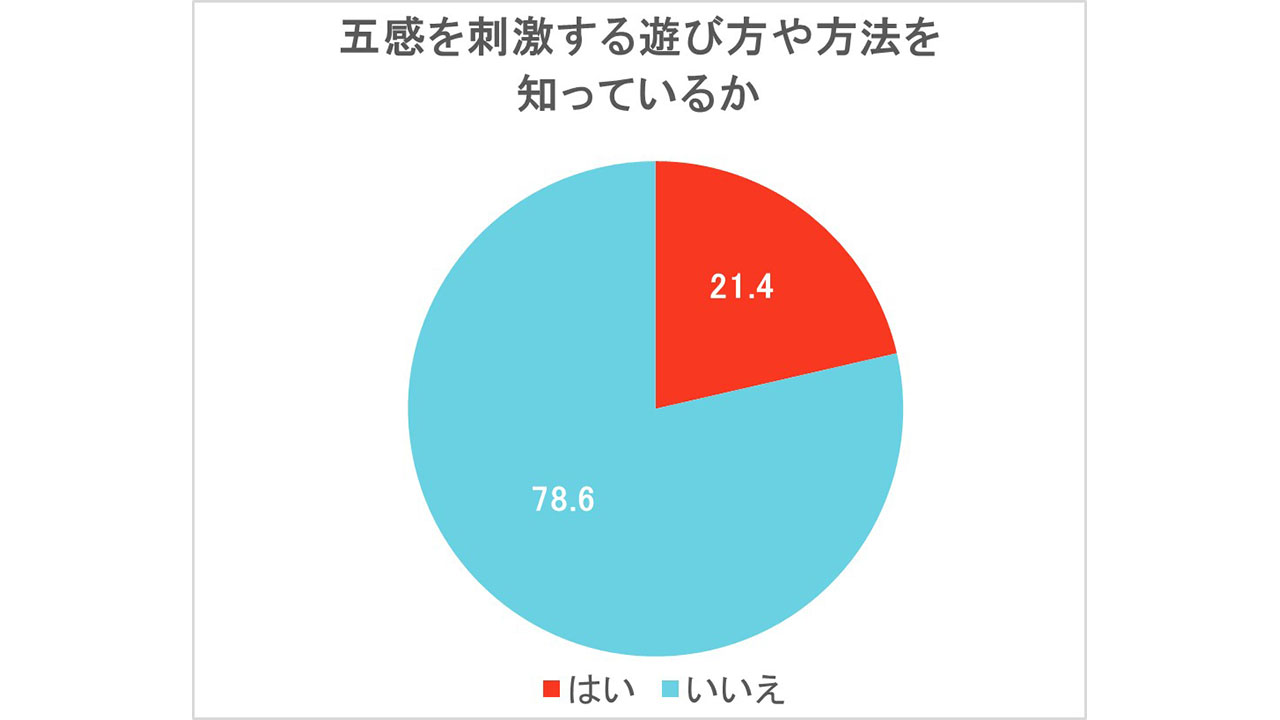

玩具メーカーのマテル・インターナショナルは9月28日、9歳以下の子どもがいる保護者に対して行った、子どもの五感に関する意識調査の結果を公表した。多くの保護者が子どもの五感を刺激することは重要だと感じている一方で、8割が具体的に五感を刺激する遊び方や方法を知らないと答えた。

あさって9月29日に投票が行われる自民党総裁選に立候補している4人の候補は、教育改革や少子化対策・子育て政策などに、どう取り組もうとしているのか。教育新聞は河野太郎・行政改革担当相、岸田文雄・前政調会長、高市早苗・前総務相、野田聖子・幹事長代行の4人に対し、アンケート調査を実施した。

中教審の「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会、教員免許更新制小委員会は9月27日、合同会議を開き、小委員会が8月に取りまとめた、教員免許更新制を「発展的に解消する」という方向性を示した審議まとめ案について議論した。

中教審初等中等教育分科会の学校安全部会はこのほど、第6回会合をオンラインで開き、文科省が策定している「学校事故対応に関する指針」について、改善点などを関係者からヒアリングした。関係者からは、指針を活用するなどして、教員養成課程で学校安全や学校事故について十分に学ぶ機会を確保することなどが提案された。

部活動の地域移行を見据え、受け皿となる地域スポーツクラブを核とした地域スポーツの産業化を構想している経産省は9月24日、「『未来のブカツ』を考える~学校部活動と生涯スポーツを支える『地域スポーツクラブ』の創出に向けて~」と題したオンラインイベントを開催した。同省の「地域×スポーツクラブ産業研究会」が6月にまとめた第1次提言の実現可能性を模索する、「フィージビリティ・スタディ」での試みが紹介された。

2022年卒の大学生が就職活動に使った金額が平均7万2034円で、コロナ禍以前の20年卒と比べて約4割減少していることが、リクルートがこのほど発表した調査結果で分かった。新型コロナウイルス感染症の影響で説明会や選考がオンラインに移行し、交通費や宿泊費が減ったためと見られる。

今年4月に全国の小中学生に対する1人1台端末の整備を本格化させてから半年が経過し、萩生田光一文科相は9月24日の閣議後会見で、「GIGAスクール構想は環境整備から、利活用を促進するフェーズに移行している」と述べ、今後、教育指導面での支援活動を強化していく考えを表明した。

特別支援学校で慢性的な教室不足が続いている中、文科省は9月24日、必要な施設や校舎の面積などの最低基準を定めた特別支援学校の設置基準を公布した。同省は2000年度から都道府県に教師不足の解消に向けた計画づくりを求めているが、対応が進まない自治体あり、同省は特別支援学校の教育環境の改善に向けて、改めて計画の策定などを急ぐよう促すことにしている。

東京都教委は9月24日、定例会を開き、全日制普通科の都立高校入試で定めている男女別定員を見直し、段階的に男女合同定員に移行していく方針を決めた。来年2月に行われる2022(令和4)年度入学者選抜では、入学者の募集を行う全校109校で、男女別定員のうち10%を男女合同で決める緩和措置をとる。

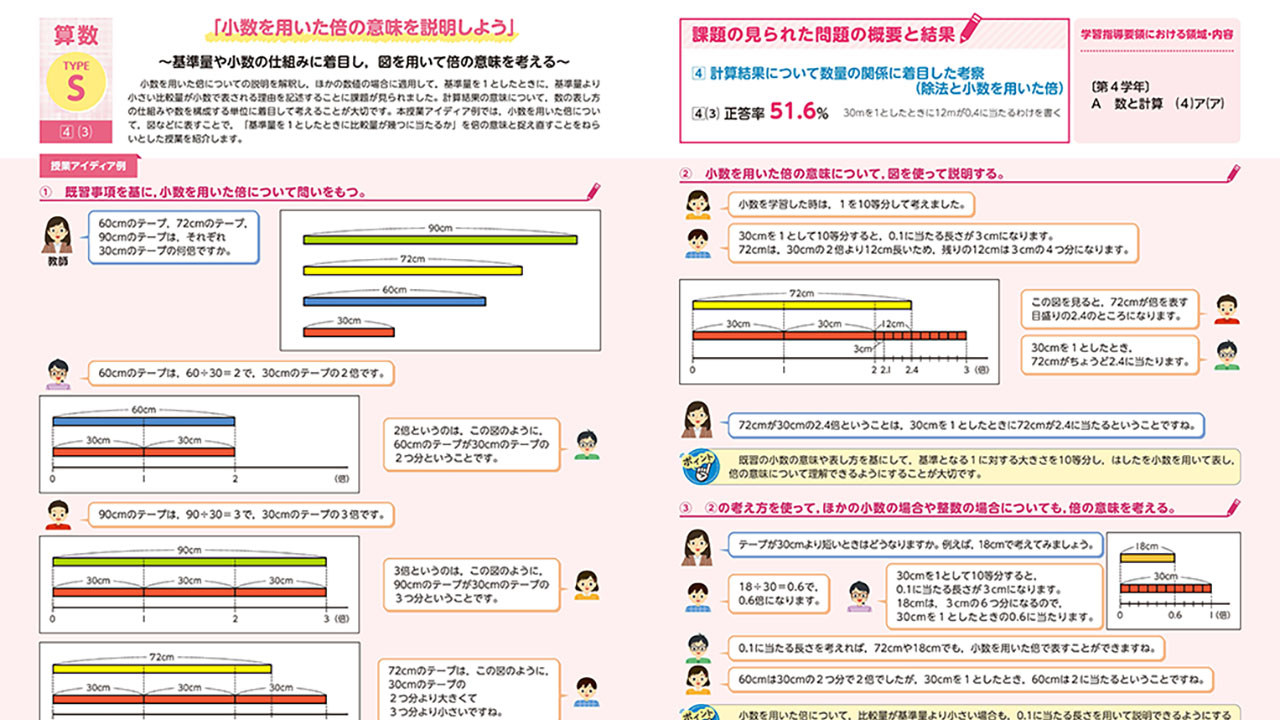

国立教育政策研究所は9月22日、今年度の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、課題がみられた問題に着目して授業改善につなげる「全国学力・学習状況調査授業アイディア例」を公表した。出題された科目ごとに、学習過程の一部に焦点を当ててピンポイントで改善・充実につなげる事例(タイプS)と、数時間にわたる学習の中で改善・充実を図る事例(タイプL)に分けて紹介。

通信制高校を巡る状況が大きく様変わりする中、文科省は9月24日、実態を踏まえた教育方法や学習支援体制の在り方を検討するため、調査研究会議を設置することを明らかにした。9月28日に初会合を開く。現在の通信制課程の教育制度は、働きながら学ぶ青少年を前提としているが、不登校経験のある生徒の増加など実態に合わせて制度の見直しについて議論する。

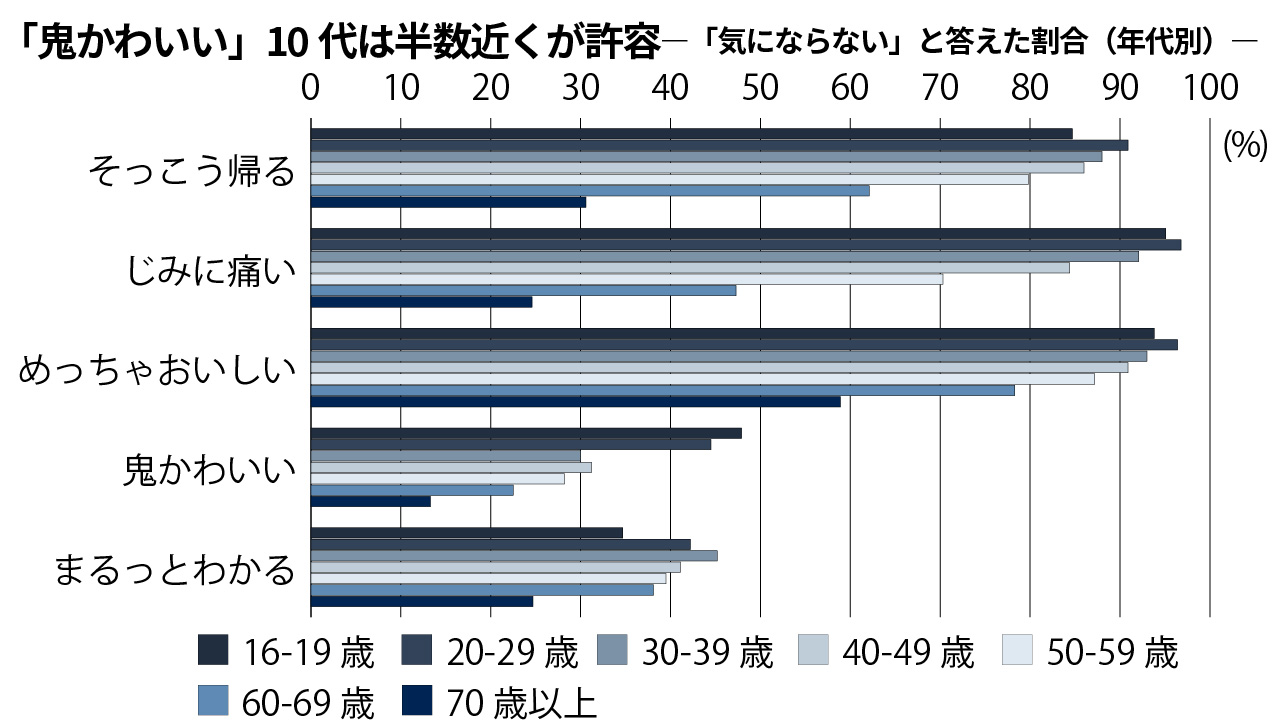

文化庁は9月24日、2020(令和2)年度「国語に関する世論調査」の結果を公表した。それによると、副詞的に使われる新しい言葉「そっこう帰る」「じみに痛い」「めっちゃおいしい」を、「気にならない」と答えた人が6割以上に上り、特に若者で抵抗感が小さかった。

子供関連の施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁」の創設などを巡り、自民党総裁選挙に立候補している4人による討論会が9月22日、衆議院議員会館で開かれた。....

今後の地域における保育所や保育士の課題を議論している厚労省の検討会は9月22日、第3回会合をオンラインで開き、一時預かりや障害などの多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援についての対応策を協議した。

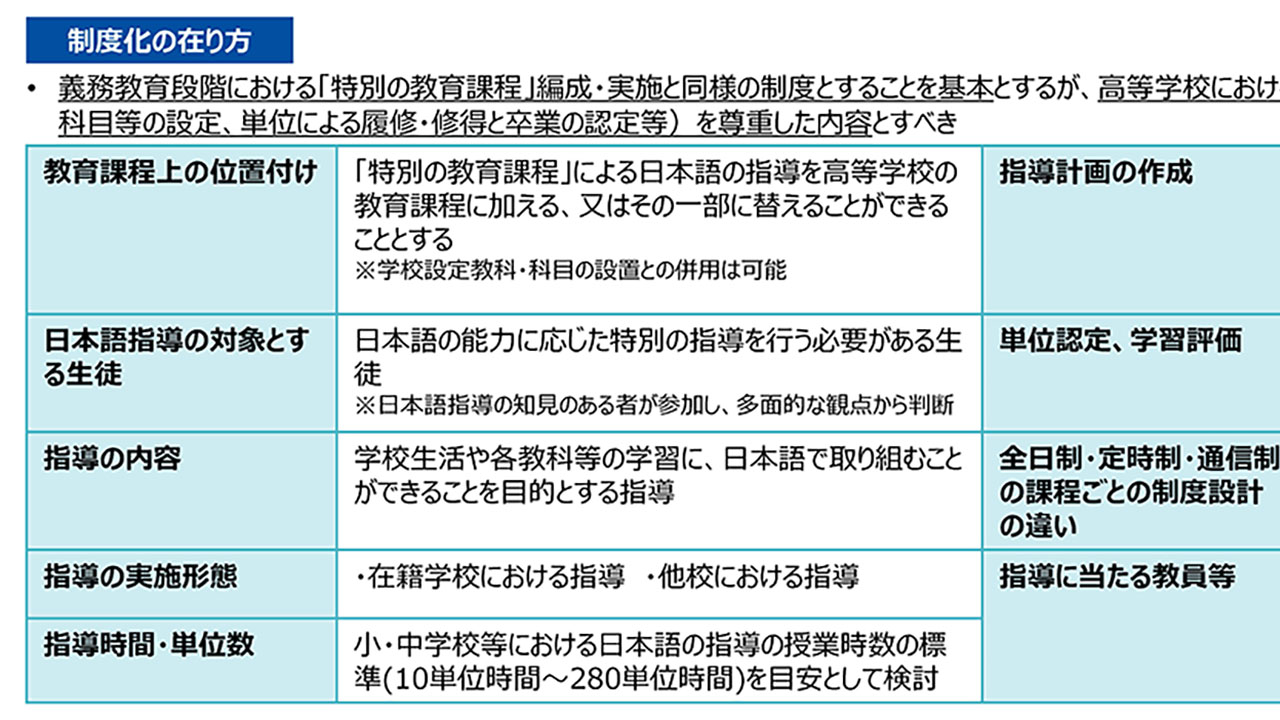

外国につながりのある高校生への日本語指導の課題を巡り、文科省の検討会議は9月22日、これまでの議論を踏まえ、高校で日本語指導のための「特別の教育課程」の設置を可能とする報告書案について大筋で合意した。文科省では今後、中教審での報告書案の審議を経て、今年度中に制度改正を行う方針で、2023年度からの運用開始を目指す。

ロボットはクラスメート――。三重大学教育学部附属小学校(松浦直己校長、児童590人)は9月17日、大阪大学大学院基礎工学研究科が開発した社会的対話ロボット「CommU(コミュ―)」が参加したオンライン授業を公開した。子どもたちの議論にコミューがさまざまな反応をすることで、子どもたちの学びがどう変化するのかを研究する。

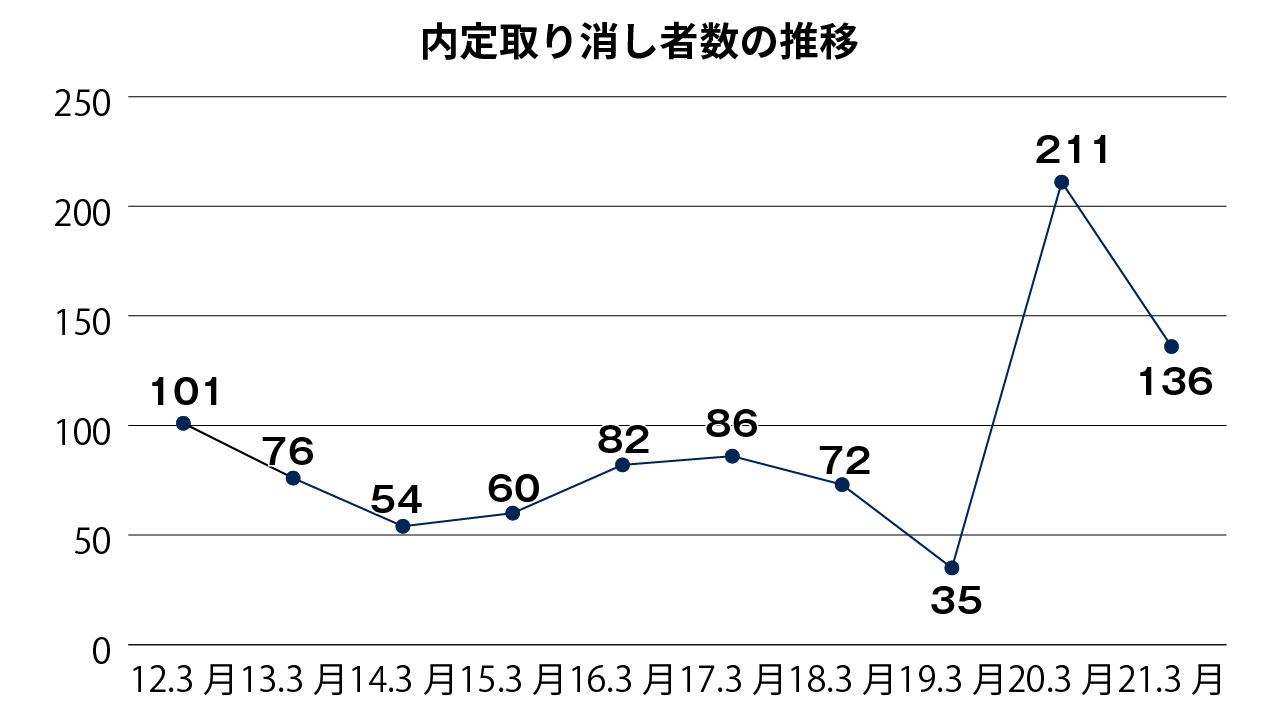

厚労省は9月22日、今年3月に卒業した高校生や大学生のうち、内定取り消しや入社時期が延期となった生徒らの状況についての調査結果を公表した。内定取り消しにあったのは136人・37事業所に上り、うち20人が高校生だった。さらに入社時期が繰り下げとなったのは157人・14事業所で、うち47人が高校生だった。内定取り消し、入社時期の繰り下げ共に前年3月に比べて減少したものの、依然として厳しい状況が続いていることが分かった。

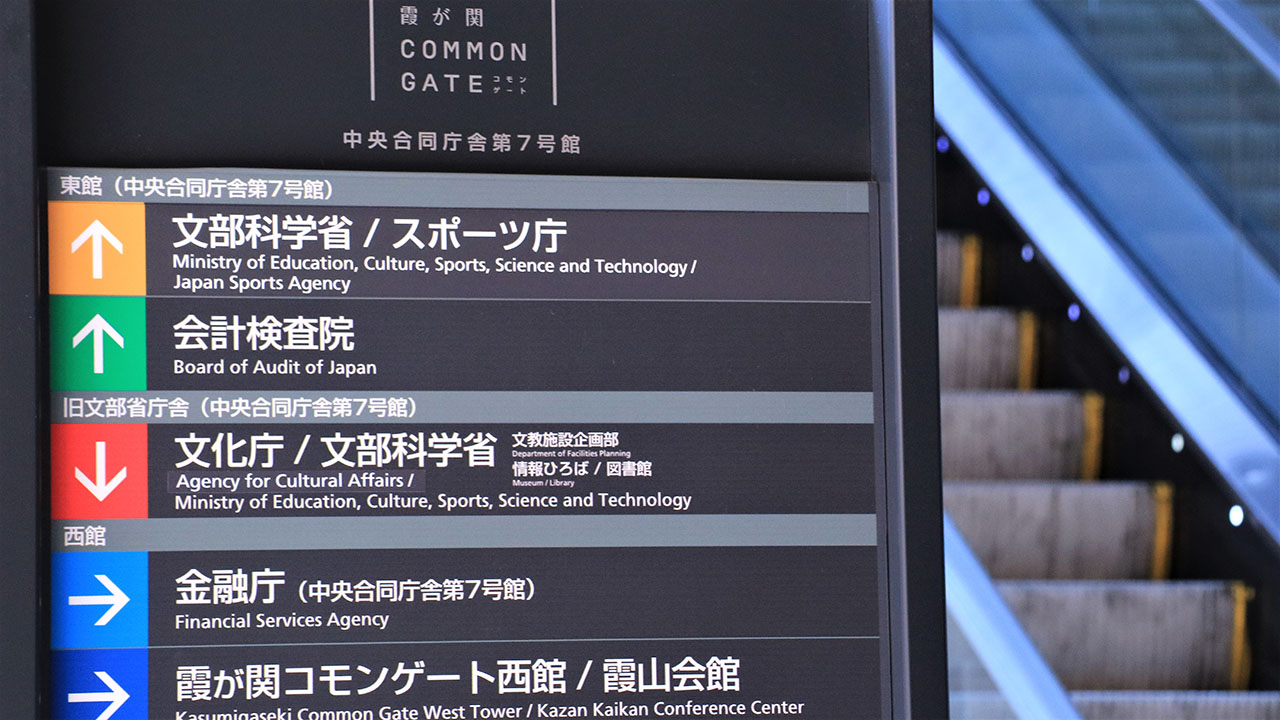

文科省で新旧次官の交代に伴うあいさつ式が9月21日、同省内で行われ、義本博司新次官は、喫緊の課題として、GIGAスクール構想と連動した教育のソフトとハードを一体化した改革、研究基盤の構築、文化行政の強化、オリンピック・パラリンピックのレガシーを発展させたスポーツの環境整備を列挙。「文科省は未来の創造に関わる役所であり、われわれの行政の先には多数の教師、研究者、アスリート、芸術家がいる。

昨年11月に東京都町田市の小学6年の女子児童が自死したことを巡り、学校側の対応に不適切な点があったと指摘されていることを受けて、文科省は9月21日、いじめの重大事態への早期の適切な対応などを求める事務連絡を、全国の都道府県教委などに出した。

文科省は9月17日、これまでGIGAスクール構想などの施策を中心的に担ってきた初等中等教育局の情報教育・外国語教育課を10月1日に廃止し、情報教育に関する事務などを同局の教育課程課などに移管する政令案を閣議決定した。併せて、同局内に新たに「修学支援・教材課」を設置し、学校での情報端末やデジタル教材などの整備を進めるとともに、家庭への支援を一体的に行う。

小学校の体育の授業や運動会などで使われる「赤白帽」。健康・スポーツに関するデザインを研究している北徹朗・武蔵野美術大学教授の研究室は、炎天下での赤白帽などの表面温度を測定し、白い帽子よりも赤い帽子の方が、表面温度が10度も高くなることを突き止めた。11月6日に開かれる日本教育実践学会で成果を発表する。

これからの共生社会の実現に向けた障害者の学びを考えるイベント「超福祉の学校@SHIBUYA」(ピープルデザイン研究所主催、文科省、東京都渋谷区共催)が9月18、19日にオンラインで開催され、障害のある当事者や教育関係者による、ICTを活用して特別支援教育の可能性を拡張する試みなどが紹介された。

福島県教委はこのほど、県内の公立学校に勤務する全教職員1万8104人を対象にした、セクハラやパワハラについての調査結果を公表した。昨年5月以降に、上司や同僚からパワハラに当たる言動を受けたと回答したのは262人、セクハラに当たる言動を受けたと回答したのは63人だった。

菅義偉首相の後継を決める自民党総裁選が9月17日告示され、河野太郎・行政改革担当相、岸田文雄・前政調会長、高市早苗・前総務相、野田聖子・幹事長代行の4人が立候補を届け出た。

子供関連の施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁」の創設に向け、政府の「こども政策の推進に係る有識者会議」(座長・清家篤日本私立学校振興・共済事業団理事長)が発足し、9月16日に初会合が開かれた。中教審など関係省庁の審議会の座長ら6人の構成員と、子供支援などに取り組むNPO団体など18人の臨時構成員を加えた24人がメンバーで、年末に向けて新たな「こども政策」の基本理念や方向性について議論を重ね、取りまとめる方針。

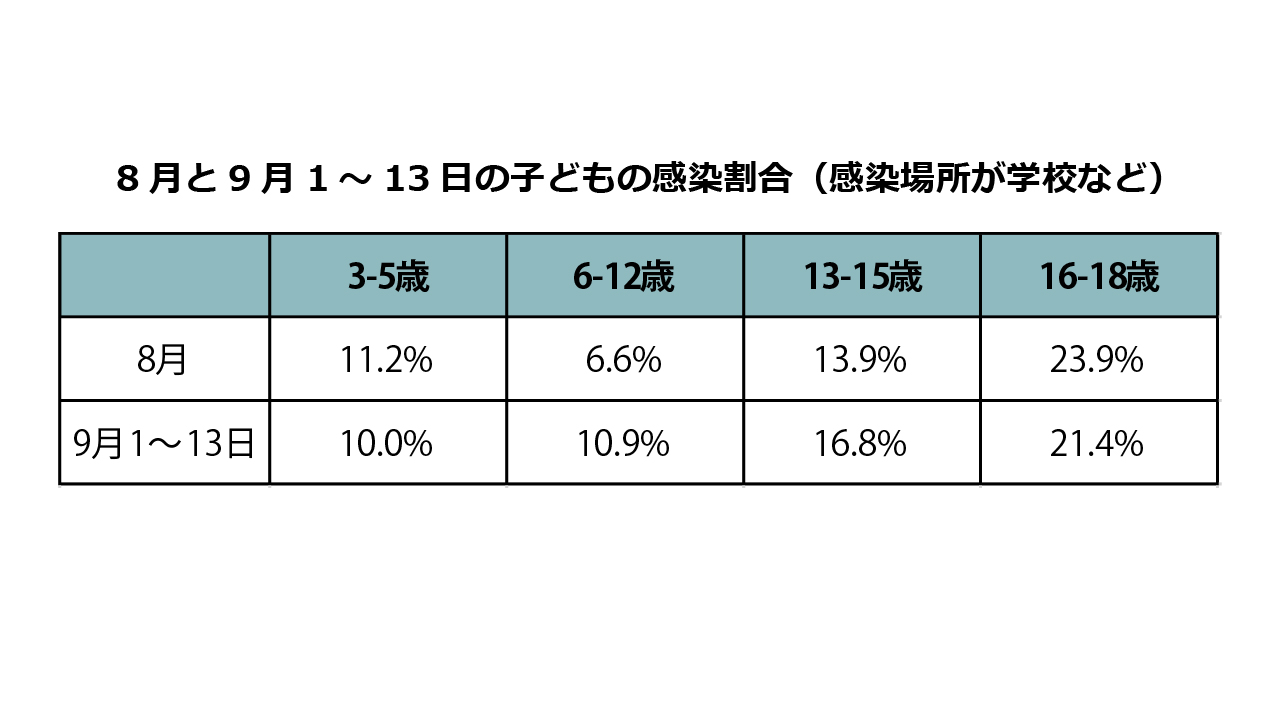

子どもへの新型コロナウイルスの感染状況について、夏休みが終わって学校が始まった9月に入ってから、小中学生の学校での感染割合が増加していると、9月16日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで厚労省がデータを提示した。同省は学校でのクラスター発生に懸念を示している。