新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長で、感染防止対策のためオンライン授業を始める学校も出始めている。東京都北区にある私立の桜丘中学・高等学校(髙橋知仁校長、生徒1212人)では、4月30日から全生徒を対象とした同時双方向によるオンライン授業に切り替えた。昨年の一斉休校でのオンライン授業の経験を踏まえ、2年目となる今回はどのような体制でオンライン授業に臨んだのか。髙橋校長と中野優教諭に聞いた。

STEAM教育を通じた児童生徒の探究力の育成などについて議論する「総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会」が5月13日、内閣府で開かれた。メンバーの藤井輝夫東京大学総長がSTEAM教育の必要性を述べたとともに、産業界も含め社会総出で推進していくシステムづくりが必要だと訴えた。内閣府は7月に中教審メンバーも含めた新たな検討の場を設置し、初等中等教育段階のSTEAM教育の具体策について本格的な議論を進める。

夏休みの短縮が教員の年休取得に影響――。横浜市教委は5月13日、教職員の働き方改革プランに基づいた、2020年度の取り組み状況を公表した。コロナ禍によって夏休みが例年より短かったことから、10日以上の年次休暇を取得できた教員の割合は、19年度と比べて15ポイント低かった。

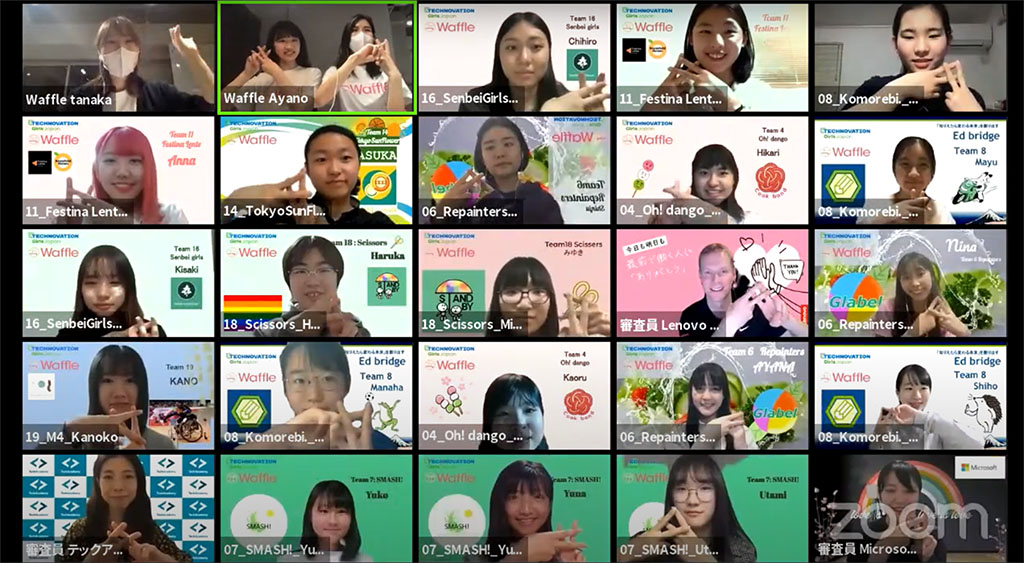

米国のNPOが主催する、世界最大の女子中高生向け社会課題解決型アプリコンテスト「Technovation Girls(テクノベーション・ガールズ)」の日本公式ピッチイベントが、このほどオンラインで開かれた。選考に残った女子中高生10チームが、自ら開発したアプリの魅力をプレゼン。各チームは環境問題や外国人支援、ジェンダーなどさまざまな社会課題に、テクノロジーの力で真正面から取り組んだ。

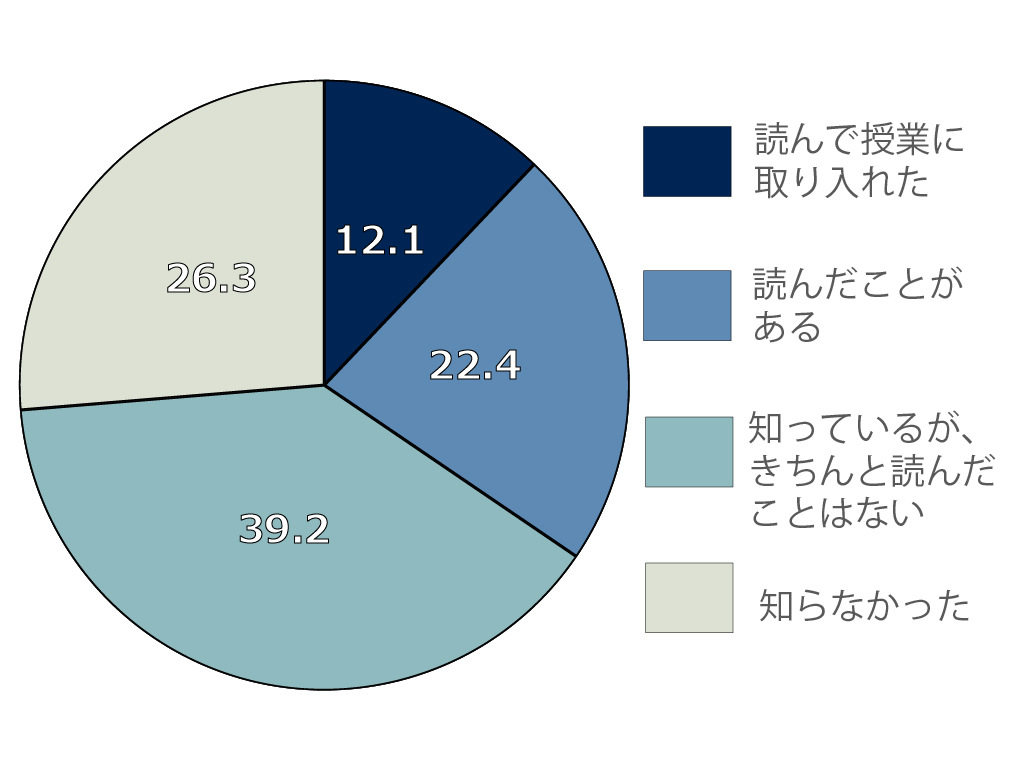

環境省は5月10日、全国の小中高などの教職員1000人を対象に実施した、環境教育に関するアンケート結果を公表した。それによると、新学習指導要領に持続可能な開発のための教育(ESD)が位置付けられていることについて26.3%が「知らなかった」、39.2%が「知っているが、きちんと読んだことはない」と回答。一方で「該当箇所を読んで、授業に取り入れた」は12.1%、「該当箇所を読んだ」は22.4%と、ESDを巡り教員間で意識格差が生まれている実情が伺えた。

消費者庁は5月10日、消費者教育推進会議の第29回会合を開き、デジタルサービスに対応した消費者教育の対策や、1年後に迫った18歳への成年年齢引き下げに伴う、消費者教育の取り組みについて協議した。今年度に消費者庁、文科省、法務省、金融庁が連携して、消費者教育の実施に向けた働き掛けを強化する「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーン」なども含め、委員からは当事者や学校の教員への浸透が不十分との指摘が出た。

全国の小中学生に1人1台端末を整備するGIGAスクール構想が本格始動してから1カ月が過ぎた。徐々に利活用が広がる一方、導入期で混乱している学校現場も少なくない。こうした学校現場での端末活用を支援するため、昨年12月に文科省内に設けられたGIGA StuDX推進チームは、今年4月に教育委員会や学校からの出向メンバーを増員。特設サイト「StuDX Style」を核として、今後、家庭の共通理解を得る方法や、教科別の活用ノウハウなど情報共有を進め、先進校だけでなく全国全ての学校で児童生徒を「誰一人取り残さない」学びの環境を実現するよう支援する方針を掲げている。文科省初中局の今井裕一・情報教育・外国語教育課長と、チームリーダーを務める板倉寛企画官に学校現場への支援策を聞いた。

教職員の働き方改革を巡って部活動の負担軽減も焦点となる中、三谷英弘文科大臣政務官(科学技術、スポーツ担当)は5月12日の衆院文科委で、中学校の部活動指導員の配置に関して「今年度は1万人以上の配置が可能な12億円を予算化しており、積極的に配置していただくように働きかけていきたい」と述べ、学校現場の負担軽減に向けて改めて自治体に部活動指導員の配置を呼び掛けていく考えを示した。

2023年度から土日の活動を中心に段階的に地域移行を進める方針が示されている部活動。それは文化部も例外ではない。静岡県掛川市では5月から、小、中、高校生が一緒になって地域で音楽活動を行う取り組みがスタートした。その活動を担うNPO法人「掛川文化クラブ」を設立した県立掛川西高校の佐藤真澄教諭は「子供から大人まで一緒に音楽で表現できる、学校の部活動に代わる地域の居場所にしていきたい」と語る。

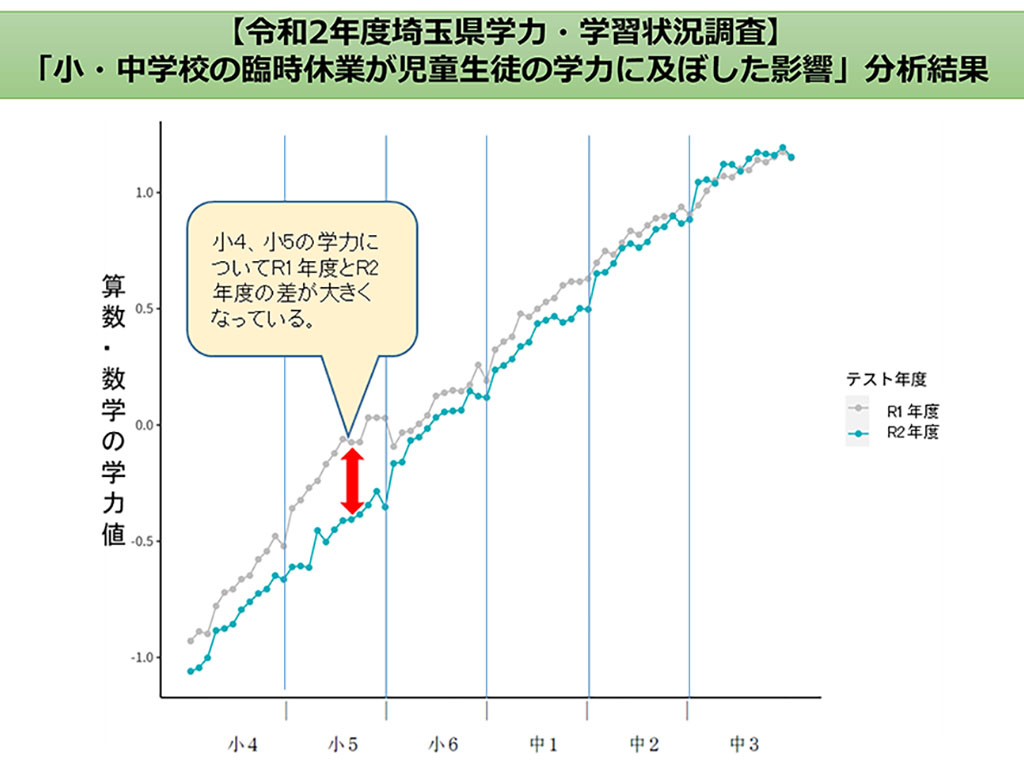

埼玉県教委は5月11日、同県が独自に行っている埼玉県学力・学習状況調査の2019年度と20年度のデータを分析したところ、小学4、5年生の算数で学力が低下した可能性があると発表した。20年度は新型コロナウイルスの感染拡大による一斉休校が終わった6月に実施しているが、県教委では、学力差の全てが休校の影響によるものとは限らないとしている。

山口県は5月11日、県内の全ての高校生と教職員約4万人を対象に、無料でPCR検査を受けられる制度を設けると発表した。5月中旬に一斉検査を実施し、それ以降も校外行事や大会に出場する場合など、必要に応じて検査できる体制を整える。同県によると、全高校を対象とした、無料で検査できる制度は全国初。

高校生が地域の「名人」を訪れ、名人が語る自然の中での生活の知恵や技術を文章にまとめる「聞き書き甲子園」が今年、20回目を迎える。5月11日にメディア向けに開かれたオンライン説明会で、聞き書き甲子園の実行委員長を務める澁澤壽一・共存の森ネットワーク理事長は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を見据え、「地方で持続可能な暮らしをしようとしている若者を育てる上で、聞き書きは非常に役に立つ。持続可能な社会を再構築するムーブメントの一助となれば」と期待を寄せる。

5月27日に実施が予定されている今年度の全国学力・学習状況調査(全国学力調査)について、萩生田光一文科相は11日の閣議後会見で、31日まで緊急事態宣言の対象となっている6都府県も含め、予定通り全国で実施する考えを示した。また、クラスター(集団感染)の発生など「合理的な理由」がある場合には、6月30日までに事後的に調査を行う「後日実施」を活用するよう促した。

来年の大学入試を巡り全国高等学校長協会(全高長)はこのほど、大学入学共通テストの追試験会場については、今年同様、全都道府県に設置することなどを求める要望書を文科省に提出した。これについて萩生田光一文科相は5月11日の閣議後会見で、「受験生第一の立場で前広に考えたい」などと述べ、コロナ禍の状況を見ながら前向きに検討する考えを示した。

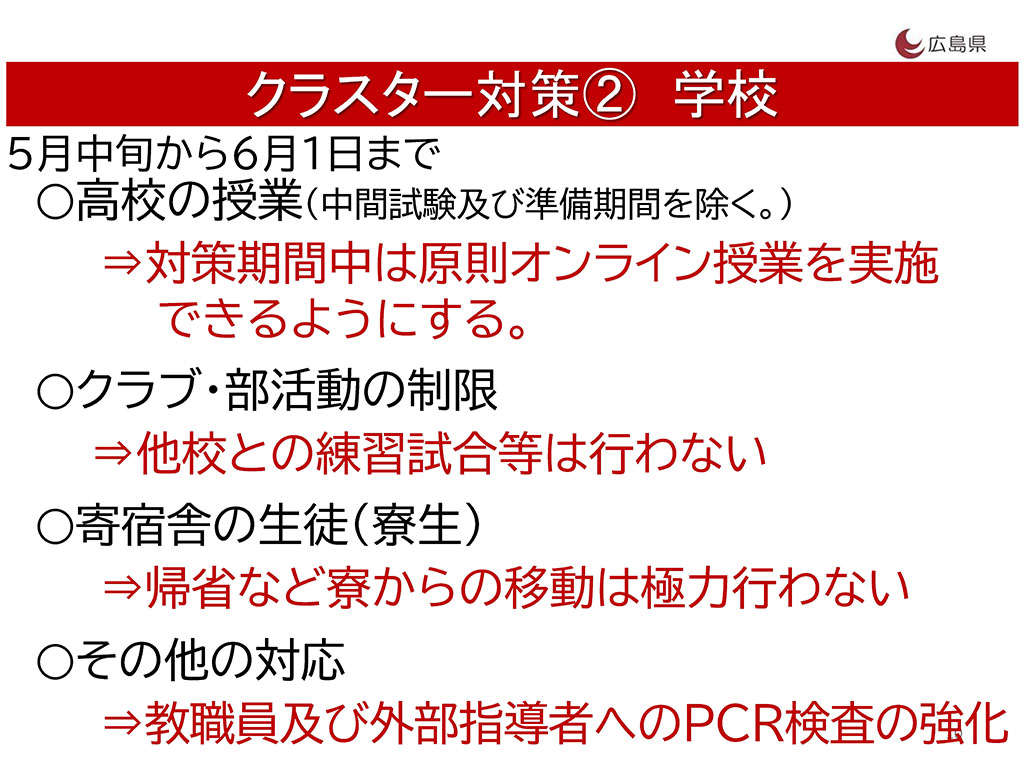

新型コロナウイルスの感染拡大が危機的な状況にあるとして、広島県の湯崎英彦知事は5月10日に記者会見を開き、人出の大幅な削減を求める集中対策を発表した。5月中旬以降、県立高校では原則としてオンライン授業を実施する方針を示した。現在発令中の緊急事態宣言の期間中に、感染防止対策として都道府県全域で全面的なオンライン授業に切り替える初のケースとなる。

STEAM教育の本質について語り合うオンライントークセッションが、新渡戸文化学園主催でこのほど開催された。ゲストにSTEAM教育者で大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーも務める中島さち子氏と、新渡戸文化小学校ICTデザイナーの海老沢穰氏、同学園内のVIVISTOP NITOBEチーフクルーの山内佑輔教諭が登壇。同学園の平岩国泰理事長がモデレーターを務めた。

学校に通いながら家族の介護などを担っている「ヤングケアラー」の支援に向けて、自民党ケアラー議員連盟(会長・河村建夫元文科相)の代表らが5月11日、萩生田光一文科相らと面会し、ヤングケアラーを早期発見し適切な支援につなげるための施策や、身近に相談できる体制の整備などを求める要望書を手渡した。

高校生にコロナ禍で大きく変わった大学生活をイメージしてもらおうと、静岡大学の学生らが冊子『大学生による暮らしのヒント集』を作成し、このほど公表した。同学の学校生活を基に、全国の大学で急拡大するオンライン授業の実情を紹介しているほか、感染防止対策を取りながら実施するサークル活動や教育実習などについても触れ、厳しい制限下でも「前向きに大学生活を楽しむコツ」を高校生たちに伝えている。

新型コロナウイルスの変異株による感染拡大が続く中、小児科学の見地から子供の感染症対策などを呼び掛けようと、文科省は5月10日、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科の森内浩幸教授のインタビュー動画を、同省のYouTubeチャンネルで公開した。アフターコロナにつながる児童生徒の健康教育の視点などから、子供たちの感染症対策の注意点などを呼び掛けている。

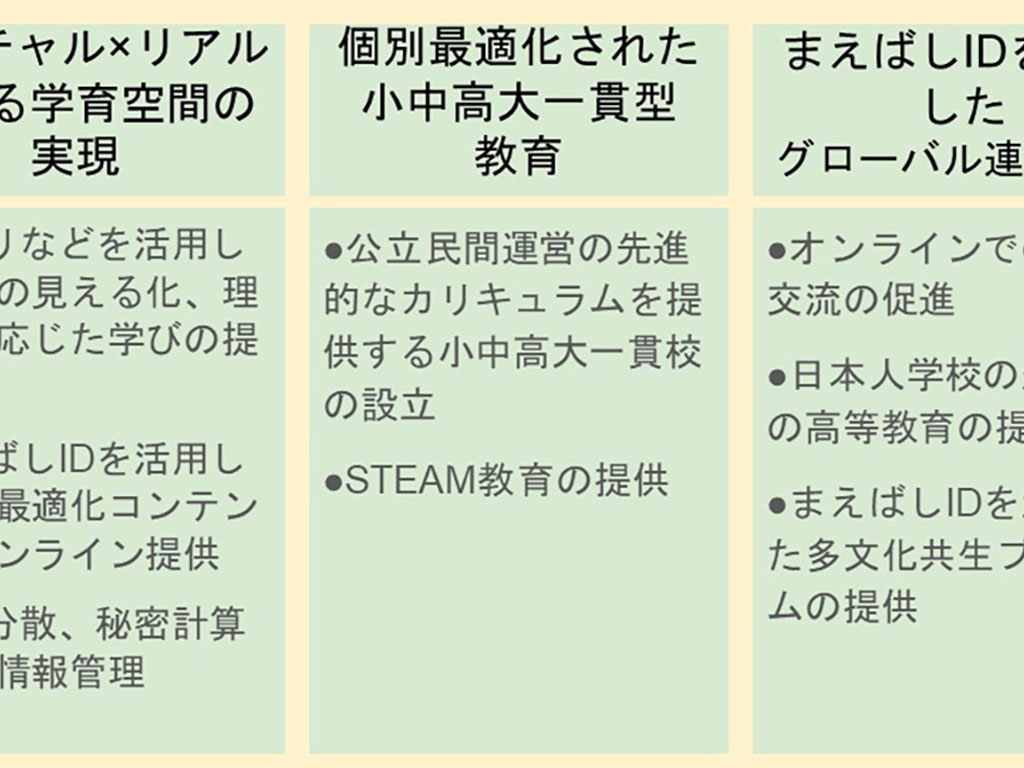

2030年の近未来を先取りして、ICTと規制改革によって、これまでにない学びを創る――。そんな壮大なプロジェクトが今、群馬県前橋市で動き出している。同市は4月に、内閣府の国家戦略特区である「スーパーシティ構想」に名乗りを上げ、独自のIDを活用し、学習指導要領に捉われない小中高大一貫型教育を柱とするアイデアを提案した。同市が目指す新しい学校の姿について、同市未来政策課の谷内田(やちだ)修課長に聞いた。

「忙しさを言い訳にしていいことと、してはいけないことがある」――。教育研究家で本紙オピニオン執筆者の妹尾昌俊氏は、GIGAスクール構想を巡る学校現場や教委の混乱ぶりについて、こう指摘する。変異株ウイルスの急拡大など予断を許さないコロナ禍の状況を踏まえ、「オンラインで児童生徒とコミュニケーションを取れる体制を整えることは、優先順位の高い事項ではないだろうか」と強調する。

校則をはじめとする学校のルールづくりへの生徒参加を求めている日本若者協議会(室橋祐貴代表理事)は5月9日、オンラインシンポジウムを開いた。生徒会活動を通じて制服や校則の見直しを働き掛けてきた高校生と、勤務校での校則の見直しに取り組んでいる教員が、これからの学校におけるルールメイキングの視点について意見交換した。

国内でも感染者が増加している新型コロナウイルスの変異株について、国立成育医療研究センターは5月7日、子供向けに変異株に関する正しい知識をまとめた解説資料をホームページで公開した。

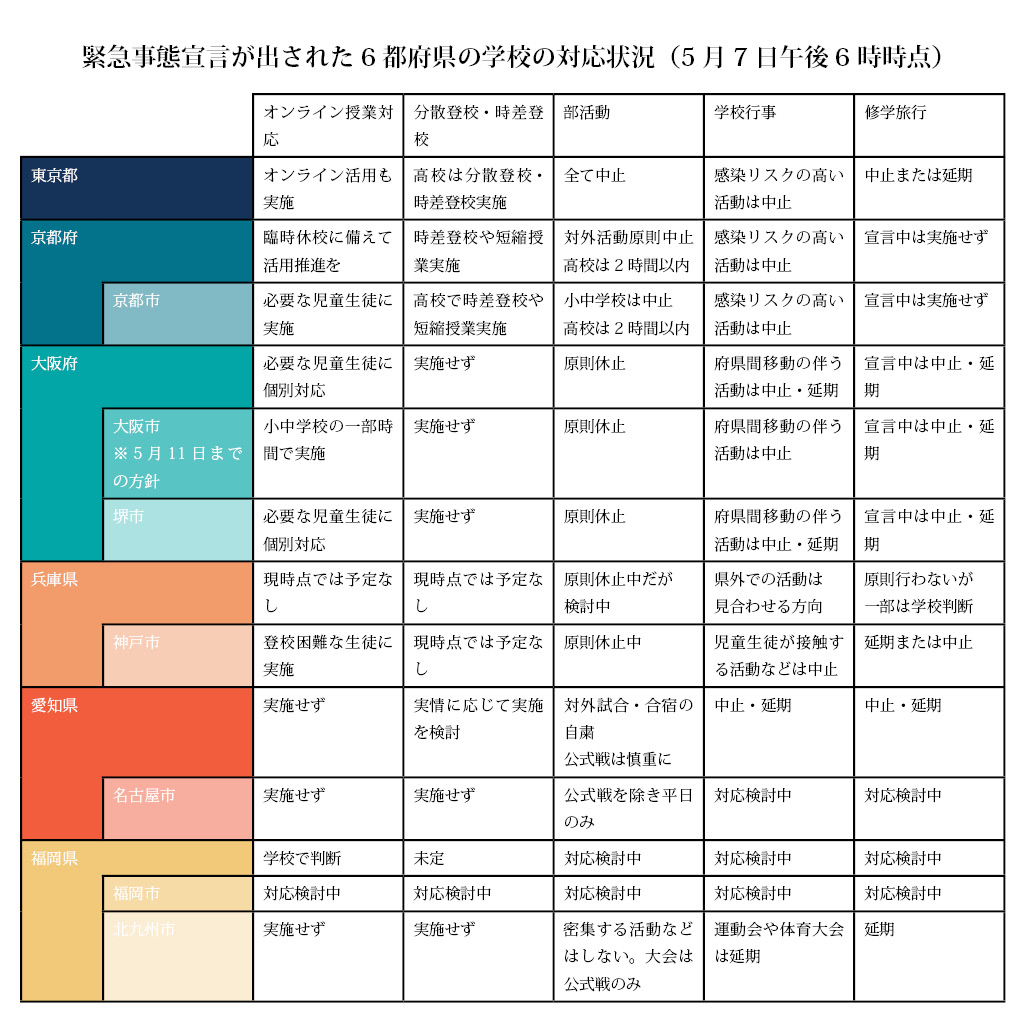

政府は5月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部を首相官邸で開き、菅義偉首相は「大都市を中心に新規感染者数が高い水準にある」として、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県を対象としている緊急事態宣言を31日まで延長するとともに、新たに12日から愛知県、福岡県を対象に加えることを決めた。「まん延防止等重点措置」の対象については、9日から北海道と岐阜県、三重県を追加する一方、12日から宮城県は外すこととした。

子供の自殺予防について話し合う文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が5月7日、オンラインで開かれた。子供たちがSOSを出しやすくするための「SOS発信プロジェクト」に取り組んだ和歌山県の教育相談コーディネーターの実践例が報告され、予防的な教育を進める重要性が強調された。

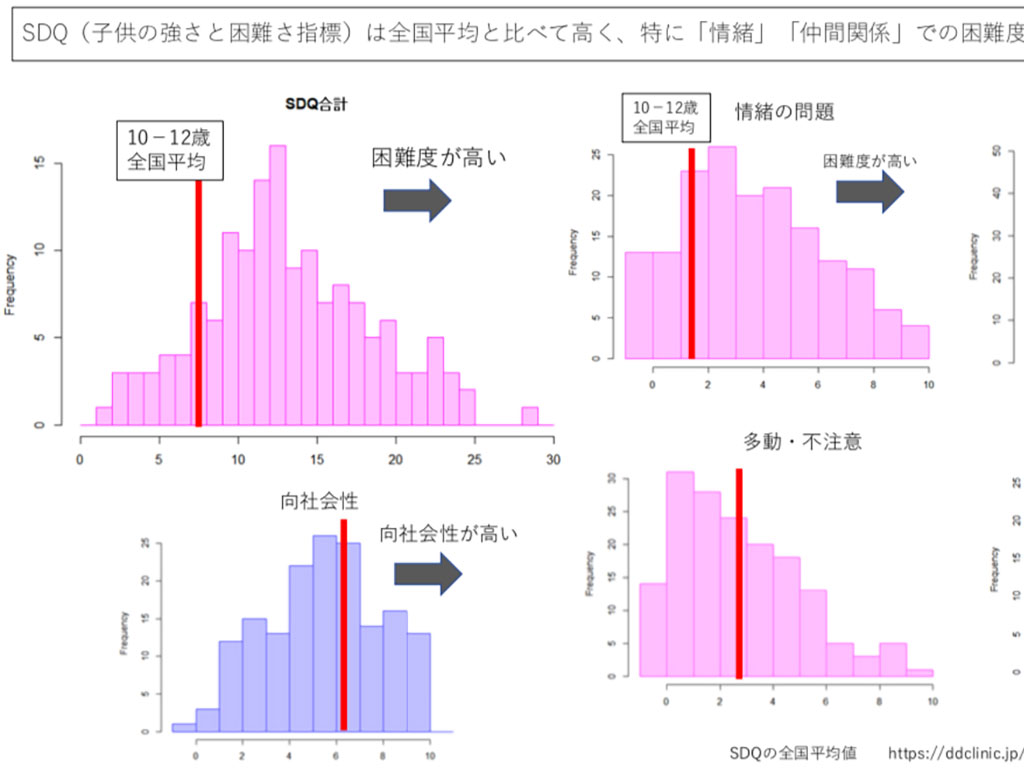

経産省「未来の教室」実証事業として、2020年9月から21年3月まで実施された不登校児童生徒向けのオンライン留学プログラム「OJaC(オージャック=オンラインジャパンクラス)」の活動報告が4月28日、オンラインで行われた。パネルディスカッションで登壇した慶應義塾大学の中室牧子教授は、同プログラムにおけるICTを活用した学習効果について「不登校に加えて発達障害、経済困窮など、困難が重複しているような子供たちは、総じて在宅での自立的な学習が非常に難しい傾向がある」との分析結果を示し、不登校対策としてのオンライン学習に大きな課題があることを報告。

児童養護施設や里親などに委託されて育った社会的養護経験者(ケアリーバー)のその後について、厚労省はこのほど、初めて実施した実態調査の結果を公表した。調査が行われた時点で学校に通っている人を除くと、ケアリーバーの最終学歴は中学校卒業が15.4%を占めるなど、教育格差の大きさが浮き彫りとなった。

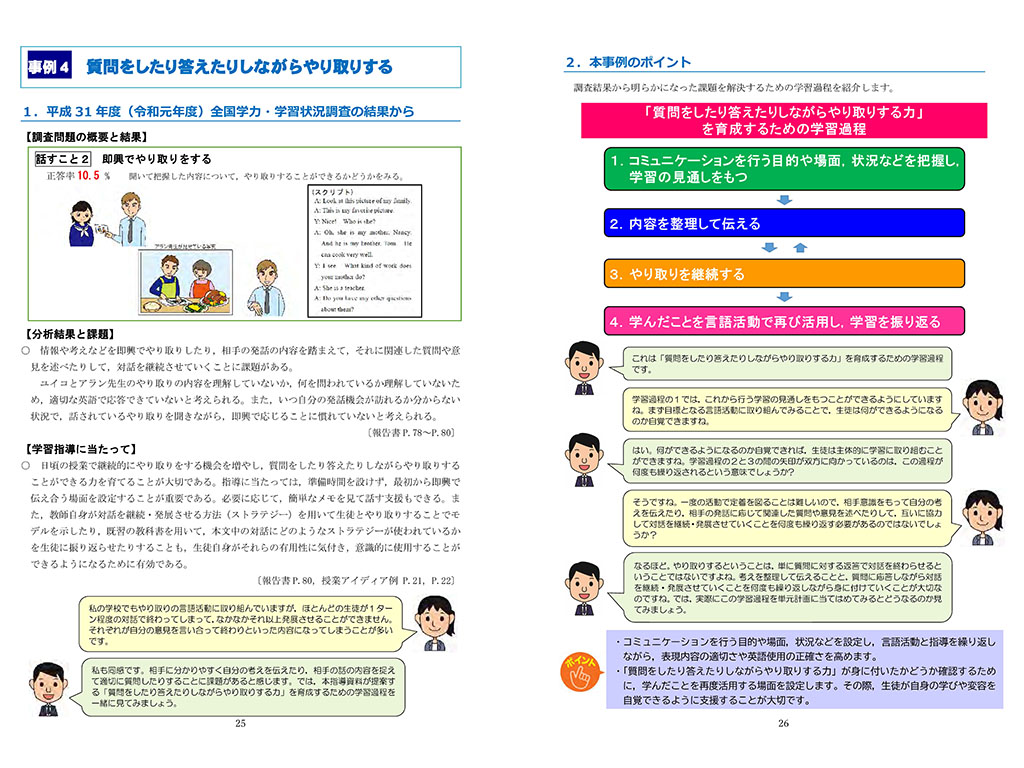

国立教育政策研究所は4月28日、2019年度の全国学力・学習状況調査で初めて行われた中学校の英語のうち、特に課題が見られた設問について、指導事例集をホームページに公開した。今年度から全面実施された学習指導要領に対応した授業改善の方法が示されている。指導方法を解説する映像資料も合わせて作成され、実際の授業イメージや指導上の留意点を捉えやすくなっている。