新型コロナウイルス感染症対策のため首都圏の1都3県に出されている緊急事態宣言の期限について、政府は3月5日夜、2週間再延長することを決めた。これに関連して萩生田光一文科相は同日朝の閣議後会見で、「卒業式や修学旅行は子供たちにとって大切なもの。さまざまな工夫をして実施していただければありがたい」と述べ、感染防止対策の徹底を前提に卒業式などを実施してほしいとの考えを改めて示した。

地域と連携した探究型学習や県外から生徒を募集する「島留学」などの取り組みで知られる島根県立隠岐島前高校の生徒が、起業に挑戦――。島前ふるさと魅力化財団が推進する隠岐島前教育魅力化プロジェクトの一環として、同校の生徒が通う公立塾「隠岐國学習センター」で、スタートアップの支援を行うガイアックスの「起業ゼミ」がこのほどスタートした。

文科省は3月5日、懲戒免職処分などによる教員免許の失効情報が官報に掲載されないままとなっていた事案が、2010~19年度の10年間に10都道府県で61件あったと明らかにした。そのうち、わいせつ行為による懲戒免職は47件。今月3月時点では全て公告されており、同省は「官報掲載漏れがないよう、今後も引き続き周知徹底を努める」としている。

新潟大学は3月2日、新潟県阿賀野市との共同研究によって、大人の生活習慣病傾向に相当する心血管代謝異常リスクの可能性が、肥満の中学生では2.9倍にまで上昇することが示されたと発表した。調査では、肥満だけでなく、標準体重と肥満の間にいる過体重の子供のリスクも明らかとなった。

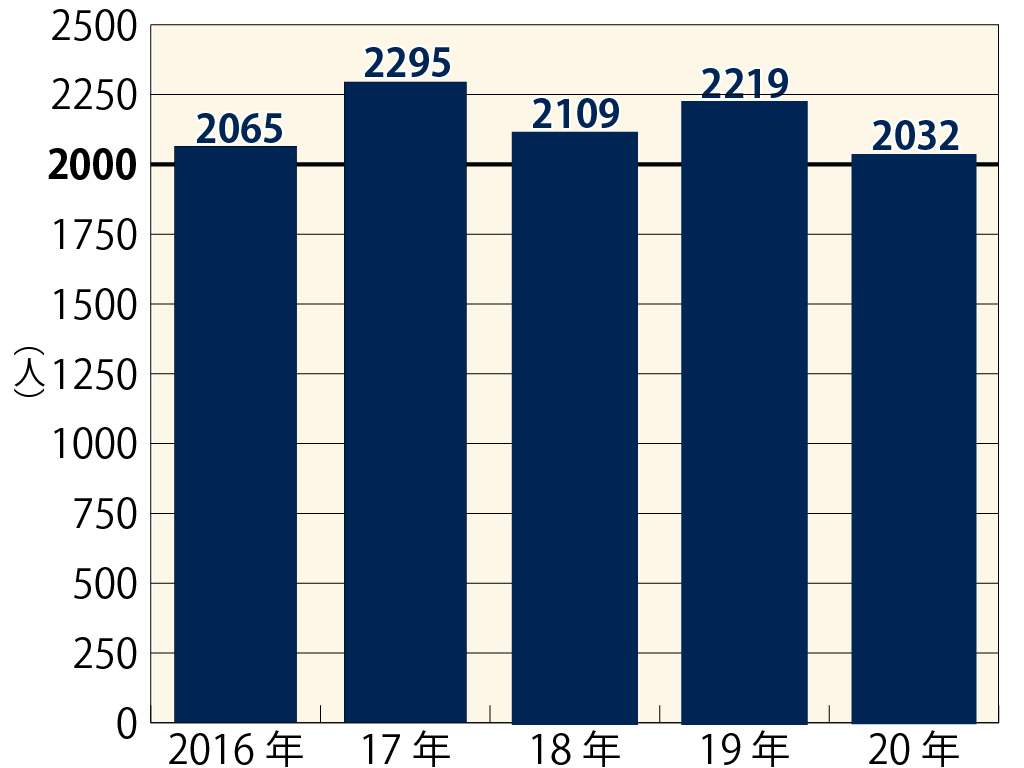

警察庁は3月4日、昨年1年間に起こったストーカーなどの行為に関する対応状況を公表した。10代のストーカー被害は依然として2000人台にとどまっているほか、性的画像をインターネット上にさらされるなどの被害も年々増加している。

1人1台の学習者用コンピューターで、どうやって個別最適化された学びを実現するか――。東京都港区では今年度、学習塾などの教育事業を展開するスプリックスと連携し、CBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)による「国際基礎学力検定(TOFAS)」を、一部の区立小中学校で試験的に導入した。GIGAスクール構想によって、新たにどんなことが可能になるのか。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は3月4日、第22回会合を開き、座長代理の川嶋太津夫・大阪大学高等教育・入試研究開発センター長が示した、これまでの議論を整理したメモをもとに委員らが議論した。

部活動の地域移行を巡り、文化庁の調査研究事業を受託した三菱総合研究所は3月3日、文化部活動の地域展開の方向性について関係者らが話し合うオンライン座談会を開催した。同研究所が実施した調査では、部活動の地域展開は中学校の約半数で検討が進んでおり、自治体からは地域振興への期待が大きいことが示された。

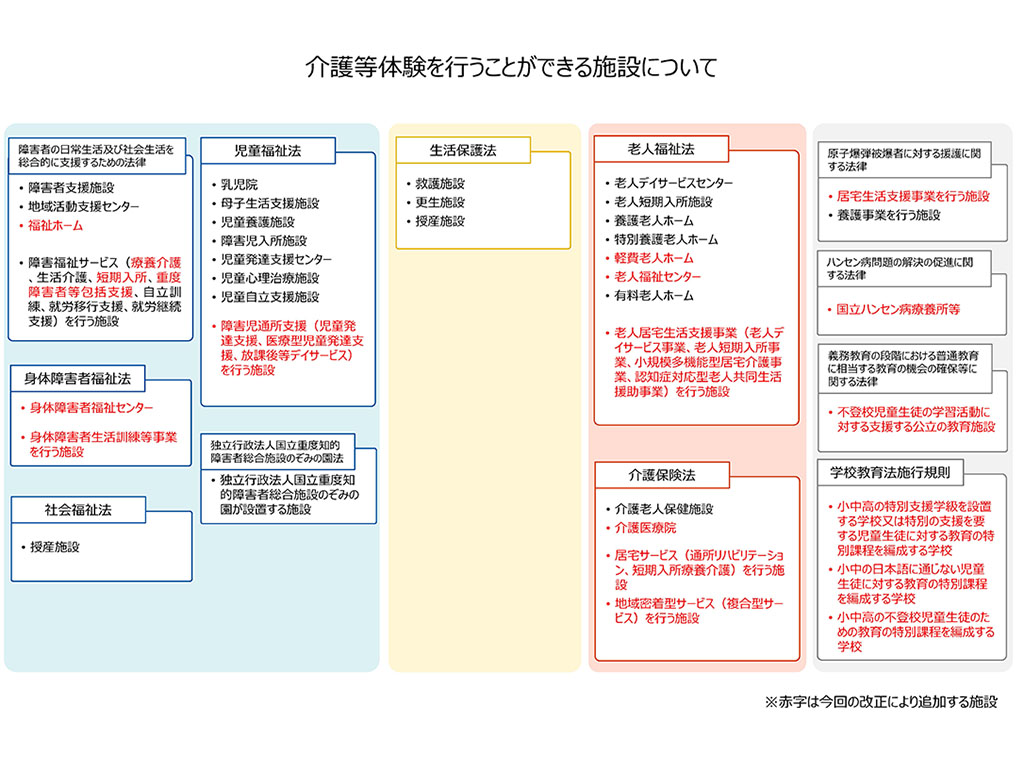

小中学校の教員免許状の取得に必要な7日間の「介護等体験」の実施が、コロナ禍で困難になっているのを受けて、文科省は教員免許法施行規則を改正し、来年度以降に実施する介護等体験の対象施設について、小中学校の特別支援学級など、大幅に拡大する。同省は3月1日、同法施行規則の改正案についてパブリックコメントの募集を始めた。

厚労省は3月3日、2019年度のひとり親家庭の自立支援施策に関する実施状況を公表した。14年度以降増加していた「ひとり親家庭等生活向上事業」に取り組む自治体数は、減少に転じた。

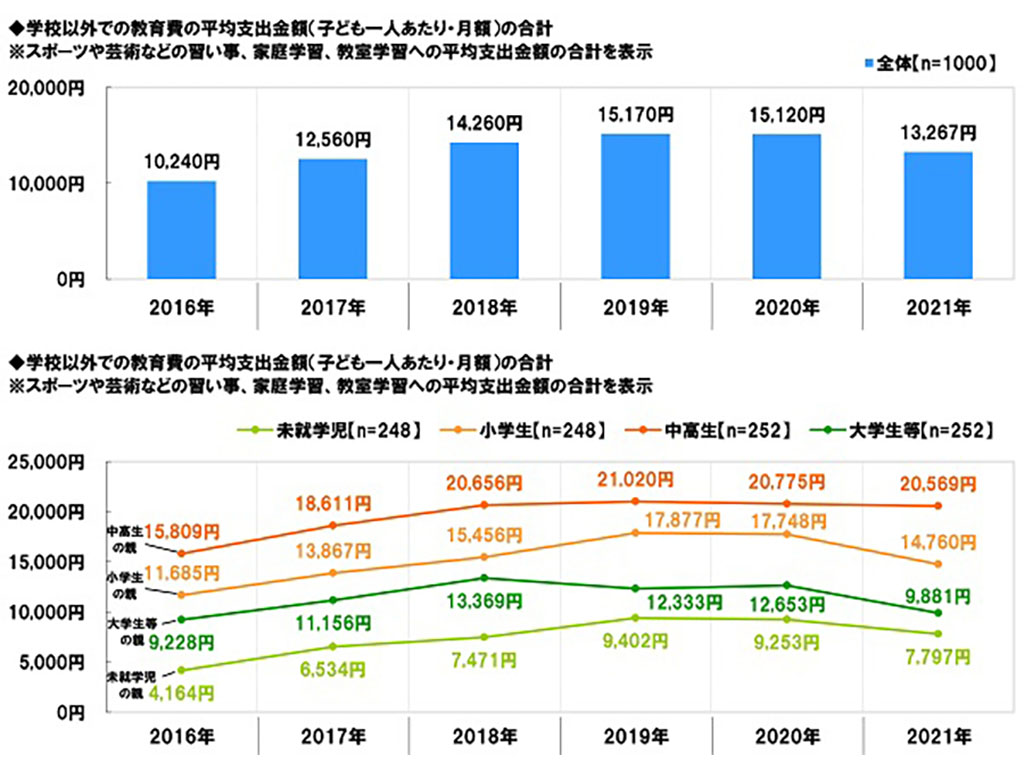

コロナ禍で保護者が抱く子供の学校生活への不安が高まっている――。ソニー生命保険は3月2日、保護者を対象に実施した「子どもの教育資金に関する調査」の結果を公表した。コロナ禍の影響で家庭の経済状況が悪化し、教育資金の備えや保護者の教育熱など、さまざまな面で教育格差が懸念される結果となった。

コロナ禍で大学の対面授業が減っている中、萩生田光一文科相は3月3日の参院予算委で、来年度の各大学の対面授業の実施について、「対面授業が増えるなら、実家に戻った学生たちはもう1回、部屋を借りなければならないという事態も生じる。各大学の方針を明確に示していただくよう、学校と相談している」と述べ、対面授業がどれだけ実施されるか各大学の方針を急いで確認する姿勢を示した。

あの日、「津波を知らない私」が海で遊んでいたら、いま生きていないかもしれない――。岩手県釜石市で小学3年生の時に東日本大震災で被災した経験を持つ、静岡大学1年の髙橋奈那さんをゲストティーチャーに迎えて、「あの日から10年」をテーマにした防災授業が、静岡県富士宮市立富丘小学校(風間裕之校長、児童779人)でこのほど行われた。

森林空間を活用した学びのイノベーションを推進している林野庁は3月3日、今年度の「つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト事業」の最終報告会をオンラインで開催した。パネルディスカッションでは、森林環境教育に携わる団体や教育関係者らが、学校における森林環境教育の普及についてアイデアを語った。

子供が虐待や性犯罪に巻き込まれる事件が後を絶たない中、児童虐待問題などに取り組むNPO法人「シンクキッズ―子ども虐待・性犯罪をなくす会」などは3月3日、子供の虐待や性犯罪の根絶に向けた要望書を、文科相らに宛てて提出した。記者会見した同法人の後藤啓二代表理事は「最近は特に教員など親密な者による性犯罪が目立っており、国が指針を策定した上で対策が必要だ。

児童生徒へのわいせつ行為で懲戒免職となった教員の再任を防ぐための対策として、懲戒免職または懲戒免職相当の解雇で教員免許状の失効・取り上げが行われたときは、その理由も分かるようにする教育職員免許法施行規則の改正案について、文科省は3月7日までパブリックコメントを募集している。

国立特別支援教育総合研究所は3月1日、学校現場が「インクルーシブ教育システム」の実現に向けた課題を可視化するために開発した支援ツール「インクルCOMPASS」を、同研究所ホームページで公開した。

小学校全学年の35人学級への移行に必要な国費や、学習者用デジタル教科書の促進事業などを盛り込んだ2021年度予算案が3月2日、衆議院本会議で与党の賛成多数で可決され、参議院に送られた。衆議院の優越を定めた憲法の規定により、3月末までの成立が確定した。参議院での予算審議は3日からスタートする。

学校で探究型のプロジェクト学習を実践するためのデジタルコンテンツ集「STEAMライブラリー」を、経産省が3月1日に無償公開した。第1弾として60を超えるコンテンツが用意され、同省ではGIGAスクール構想や新学習指導要領の全面実施を視野に、さらなる拡充を図る。同省の浅野大介サービス政策課長・教育産業室長は「教員同士で教科横断型の授業づくりのきっかけになれば」と期待を寄せる。 同ライブラリーは同省の「未来の教室」とEdTech研究会のSTEAM検討ワーキンググループの中間報告で提案されたもので、企業や研究機関が連携し、学際的なSTEAM学習のための教材コンテンツや指導案を収載した「オンライン図書館」としての機能を持つ。……

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は3月2日、第6回会合を開き、ICTの本格的な導入や高校の学びの在り方などを巡り議論を交わした

子供の自殺予防について話し合う文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」がこのほど、オンラインで開かれた。子供たちの相談や支援に当たるNPO団体などのヒアリングで、家に居づらい子供の居場所として保健室など学校が一定の役割を果たしているとの報告があり、有識者から「自殺予防に、保健室など学校機能の強化も必要ではないか」との声が相次いだ。

2025年の大学入学共通テストで新たに「情報」の出題が検討されていることを受け、情報処理学会の「コンピュータと教育研究会」はこのほど、関係者による招待講演(電気通信大学、全国高等学校情報教育研究会後援)をオンラインで開いた。共通テストへの出題によって、日本の情報教育全体の底上げにつながるなどのメリットが示された。

総務省は3月2日までに、国立大学や国立高等専門学校の入学時に求められる保証人契約について、文科省に改善を通知した。総務省が実態調査を行ったところ、保証人に求める内容を保証書に具体的に示していなかったり、民法改正に伴う保証人契約における極度額の記載に対応していなかったりする事例があった。

萩生田光一文科相は3月1日、衆院予算委で、児童生徒へのわいせつ行為で懲戒免職処分を受けた教員を、再び教壇に立たせないための教員免許法の改正などについて、「今国会での法案提出は見送ったが、諦めたわけではない。こういった教員を2度と教壇に立たせないとの思いで制度を作っていきたい」と述べ、改めて法整備への意欲を示した。

小学校でのプログラミング教育の導入や大学入学共通テストでの「情報」出題の検討など、日本の情報教育が今、バージョンアップを迎えている。中でも中学校技術・家庭科の「技術分野」は、小学校と高校の情報教育をつなぐ重要な役割を担っているが、小学校や高校に比べると、あまり注目されていない。

マイホームの購入を例に、価値と価格の差を意識して賢い買い方を学ぶ消費者教育の授業が、品川女子学院中等部・高等部(仙田直人校長、生徒1279人)でこのほど行われた。生徒らは将来住みたい家を住宅ローンで購入する場合、どれくらいの収入が必要かを知り、自身のキャリアデザインに思いを巡らせた。

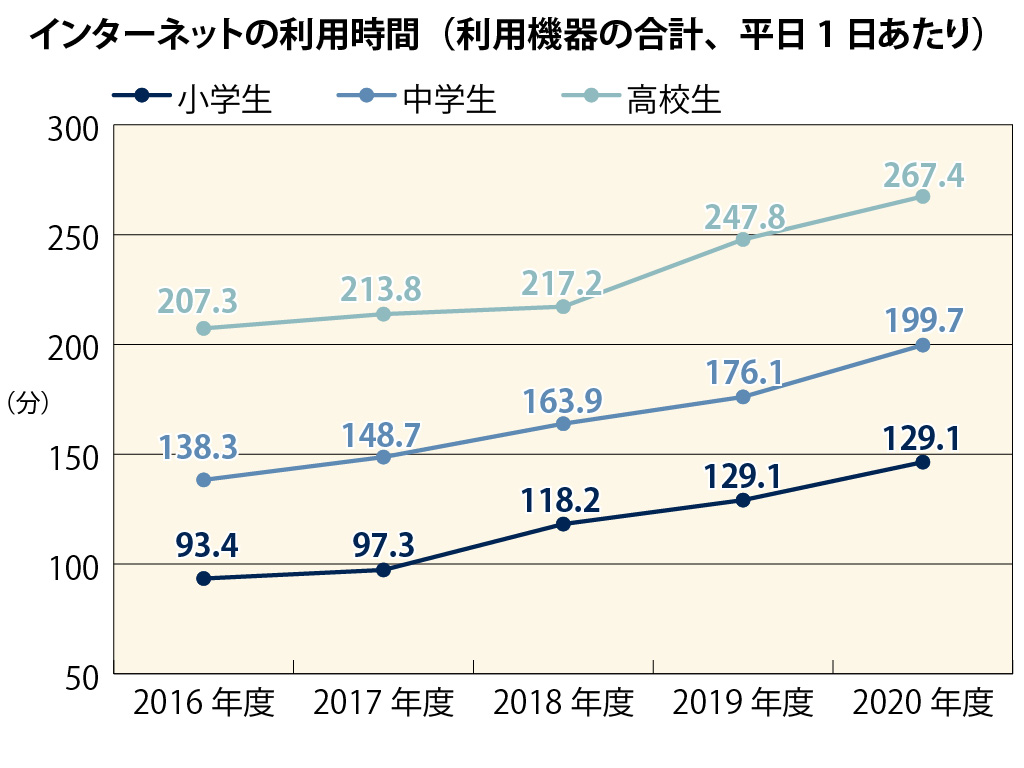

満10歳~満17歳の子供のインターネット利用率が年々増加し、2020年度には95.8%(前年度93.2%)となったことが、内閣府が2月26日に公表した「令和2年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」で明らかになった。校種別にみると小学生で90.5%、中学生で97.4%、高校生で98.9%。利用者の平日1日当たりの平均利用時間も年々長くなっており、20年度は約205分と、前年度より約23分増加した。

日本の子供の3割が「お口ぽかん」――。新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野の齊藤一誠准教授らの研究グループはこのほど、全国的な大規模疫学調査によって、日本で初めて、日常的に口が開いたままの状態(口唇閉鎖不全)の子供がどれくらいいるかを明らかにした。地域差は見られず、年齢と共に増加傾向にあった。