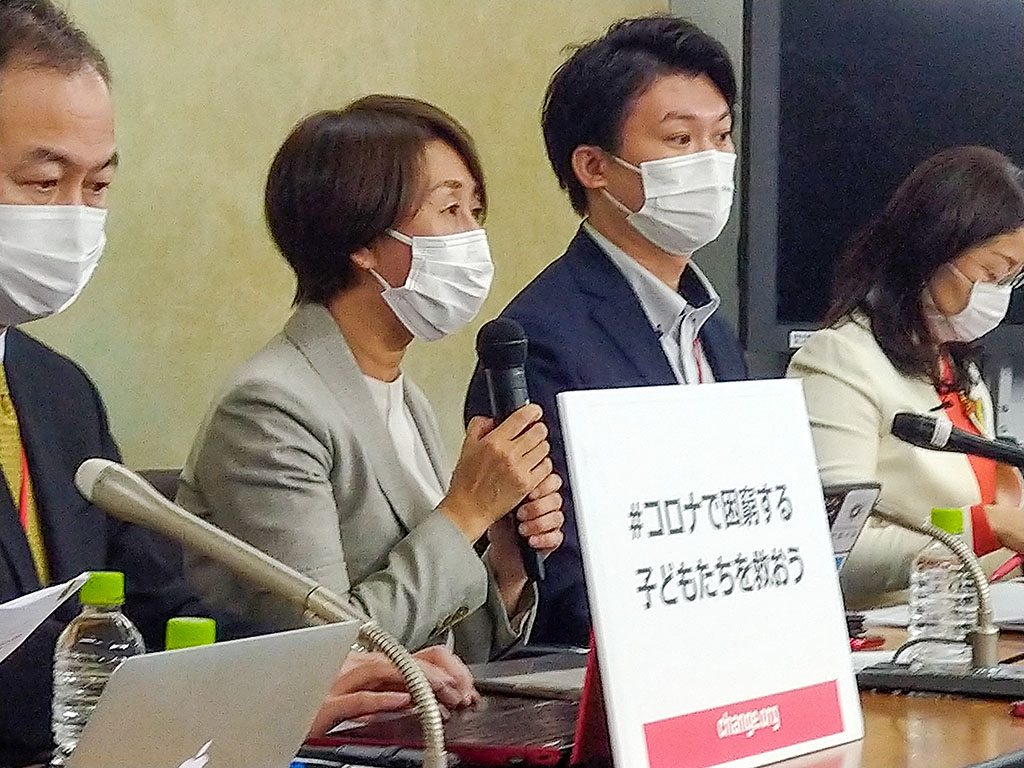

視覚や聴覚に障害のある人たちのコミュニケーションを体験できる施設を運営しているダイアローグ・ジャパン・ソサエティはこのほど、厚労省で記者会見し、現在の緊急事態宣言下で、聴覚障害者を対象に実施した生活実態調査の結果を公表した。会見では、聴覚や視覚に障害のある当事者が、日常生活やオンライン会議でのコミュニケーションの困りごとを話し、改善策を提案。学校の教員に向けたアドバイスも行った。

林野庁の「森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会」は2月9日、最後となる第3回会合をオンラインで開き、森林を活用した教育の推進策に関する報告書を取りまとめた。学校の負担を増やすことなく、森林を活用した探究型学習の展開について、社会課題解決型の部活動の展開など、さまざまな可能性が提案された。

コロナ禍で雇用の維持に苦しむ企業と、人材の受け入れを望む教育現場をつなげようと文科省が1月に開設した、「学校雇用シェアリンク」への求人情報の登録が順調に増え、求人数は2月9日までに約1600人になった。すでに雇用を始めているケースもあり、同省は「これから自治体の予算成立とともに、さらに求人が増えると見込まれる。積極的に活用してマッチングが増えてほしい」と期待している。

高校生らが校則改正手続きの明文化などを文科省に提言したことについて、萩生田光一文科相は2月9日の閣議後会見で、「声を出して行動を起こしてみることは貴重な経験だ」と指摘した上で、「先生や保護者、学生にも共鳴されるような活動で、校則を変えていくことはあってもいいんじゃないかと思う」と述べ、高校生の働き掛けで校則改正を行うことに一定の理解を示した。

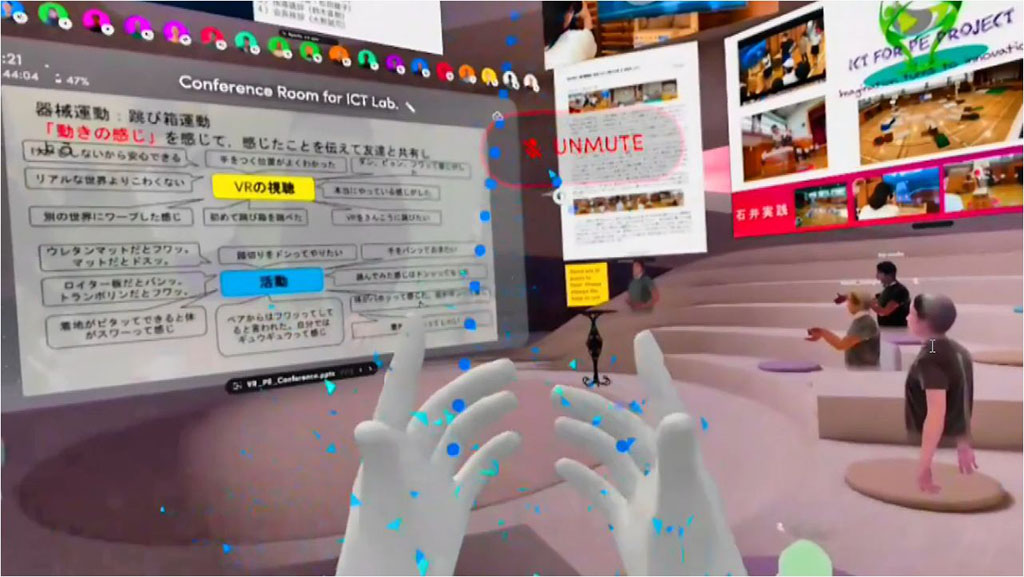

授業実践の研究協議会にもVRを活用――。全国の体育の教員や研究者らでつくる「体育ICT研究会」は2月6日、授業の研究協議会をVR空間で実施した。同研究会研究推進委員長の鈴木直樹東京学芸大学准教授はテレビ会議システムを活用した場合と比べ、「より対面に近い感覚が得られる」とメリットを挙げた。

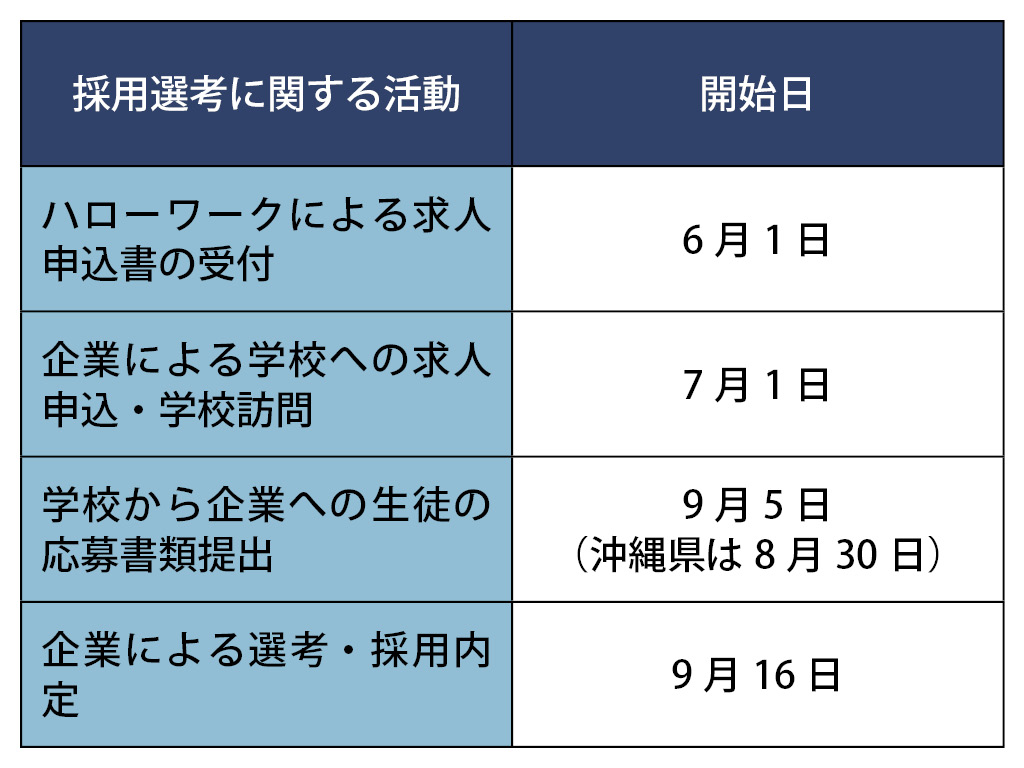

厚労省は2月8日、全国高等学校長協会、主要経済団体、文科省を交えた高等学校就職問題検討会を開き、来年度実施される高校生の就職に関する採用選考日程を取りまとめた。スケジュールは例年と変わらないものの、企業側にはオンラインを活用した職場見学や採用選考活動を実施する場合の配慮などを求める考え。

インターネットを安心・安全に使うための対策や教育の重要性を考える「セーファーインターネットデー」にちなみ、ユニセフ(国連児童基金)のヘンリエッタ・フォア事務局長は2月9日、声明を発表し、コロナ禍の影響で、インターネットによる子供の心身への健康被害のリスクが高まっていると警鐘を鳴らした。

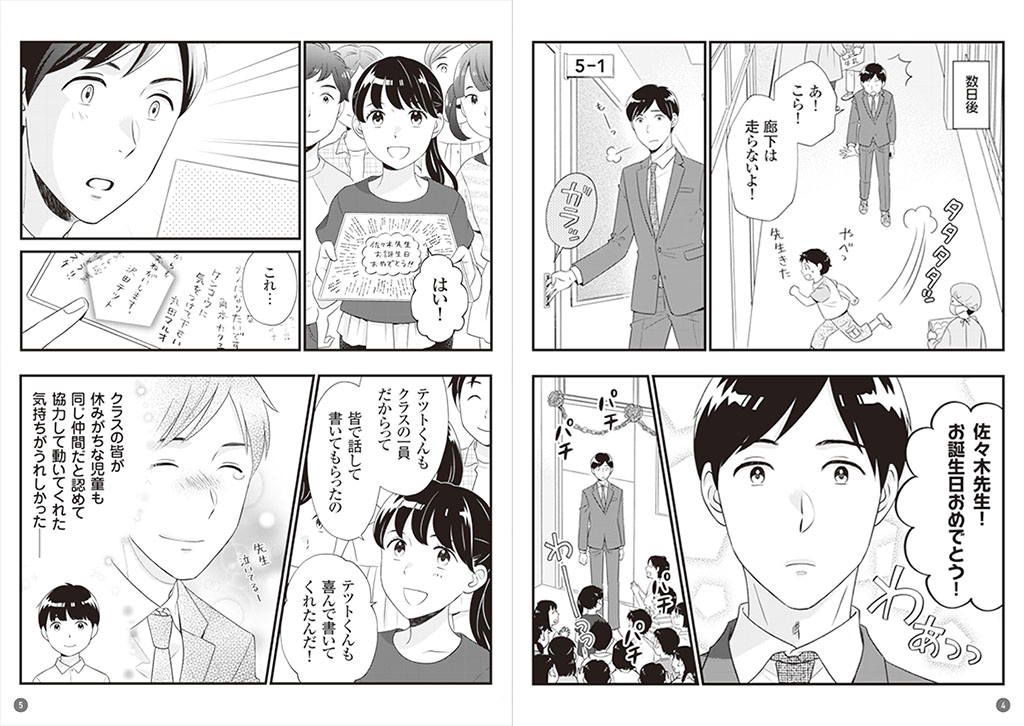

都教委はこのほど、都内の公立学校の教員志望者向けに作成したパンフレット「東京都公立学校教員採用案内(東京の先生になろう)」の2021年度版をホームページで公開した。教員の人材確保に向けて、今年度は新たに中学校の技術科と高校の工業科の教員を特集した「技術科・工業科編」と、大学進学前の高校生をターゲットにした「高校生編」の別冊を用意。東京都で教員として働く魅力をアピールしている。

中教審教員養成部会は2月8日、今期の最終回となる会合を開き、教員免許更新制に関する申し送り事項を取りまとめた。教員免許更新制について、その効果や制度設計、教師や管理職の負担、退職教員の活用など、さまざま面から厳しい評価が出ていることを指摘。

卒業シーズンを控え、文科省は2月8日までに、新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出ている都府県の教育委員会などに対し、卒業式の感染防止対策の徹底とともに、卒業旅行などの自粛を働きかけるよう求める事務連絡を出した。それ以外の地域にも、卒業旅行は「分散型旅行」にするよう求めることなどを要請している。

日本とフランスの農業高校をつないだ「日仏農業高校オンライン交流会」が、2月4日に開催された。両国の生徒らは英語でお互いの学校や農業教育の取り組みを発表し、共同研究の第一歩を踏み出した。

新型コロナウイルスの影響が長引く中、子供の貧困対策に取り組むNPO法人キッズドアや公益財団法人あすのばなどは2月8日、厚労省で会見を開き、困窮するひとり親世帯だけでなく、ふたり親世帯にも支援の範囲を広げて3月中に現金給付するよう求めた。

群馬県警子供・女性安全対策課はこのほど、同県内の小学5年生~高校2年生を対象にした「携帯電話の利用状況等に関するアンケート調査結果」を公表した。小中高生の21.3%が、インターネットを使っていないと不安を感じると回答した。

文科省は2月5日、国公立大2次試験の出願最終日だった、同日午前10時現在の志願状況を公表した。総募集人員9万8920人に対し、志願者数は38万1350人で、倍率3.9倍となった。 国立大学の志願者数と倍率は▽前期 16万2697人、2.6倍▽後期 10万5545人、8.0倍▽合計 26万8242人、3.5倍。……

多くの人に命の大切さを考えてほしい――。横浜市立新橋小学校(樋渡=ひわたし=典子校長、児童645人)の3年2組の児童たちが、約半年をかけて開発したアプリ「みんなの命を守ろう大作戦」が2月5日、リリースされた。同日に行われた最後の授業では、プログラマーや医療関係者ら、アプリづくりに協力した人もZoomで参加し、子供たちはアプリの完成を喜びながら、この授業で学んだことや感謝の言葉を伝えた。

前副大臣の更迭を受けて、2月1日付で就任した丹羽秀樹文科副大臣が2月5日、記者会見し、「国民の文部科学行政に対する信頼を取り戻すことにしっかり取り組みたい」と述べるとともに、3度目となる文科副大臣の就任に際し、「教師には子供たちの人生を変える非常に大事な役割がある。一層魅力的な仕事に変えていけるように努力したい」と抱負を語った。

東京の社会人が協力し、子供たちが町の活性化を町長に提案――。岩手県山田町立船越小学校(多田敢=つよし=校長、児童95人)でこのほど、小学4年生の児童が同町の魅力を生かした観光のアイデアを、佐藤信逸(しんいつ)町長に直接プレゼンテーションする授業が行われた。児童らはZoomを使って首都圏に住む社会人と定期的に交流しながら、この日に向けて企画を練り上げた。

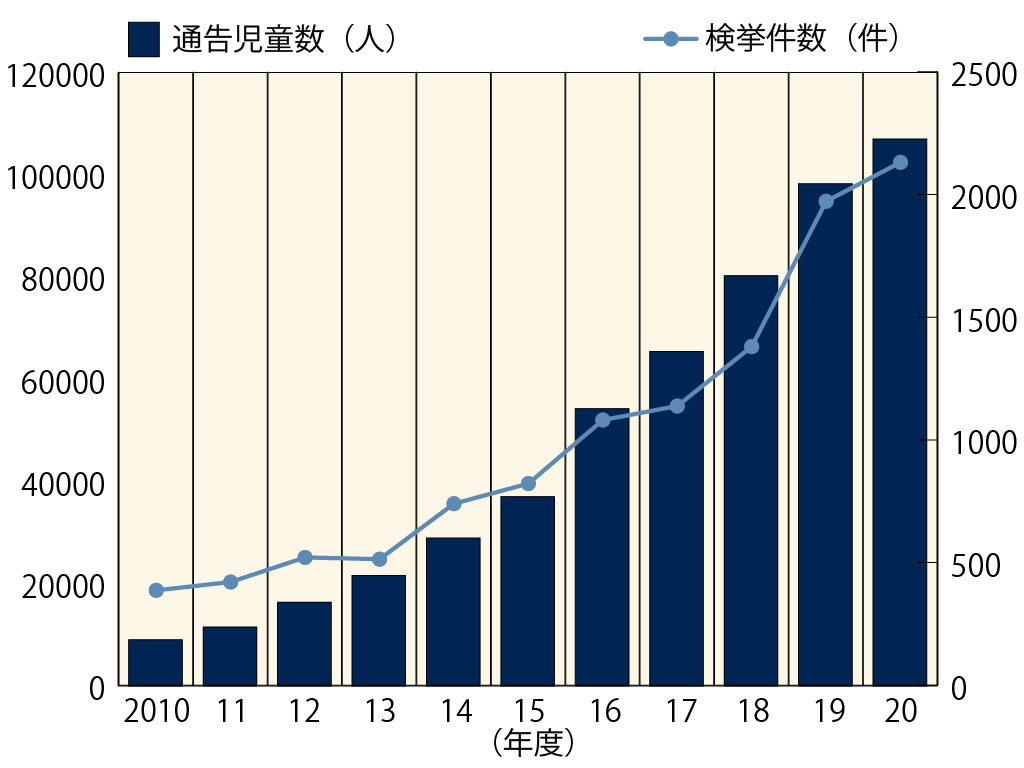

警察庁は2月4日、昨年1~12月の児童虐待による検挙件数が2000件を超え、警察による児童相談所への児童虐待の通告児童数も10万人を超えたと発表した。一方で、SNSによる事件の被害を受けた18歳未満の子供の数は前年よりも減少し、2000人を下回った。

国立情報学研究所(NII)は全国の学校に対し、今年4月からオンライン授業やプログラミング教育のためのデジタル機器を無償貸与するとして、このほど受付を開始した。申込期限は2月19日で、機器の提供期間は2024年3月31日まで。NIIは「オンライン教育など、教育現場のデジタルトランスフォーメーション推進の一助となれば」としている。

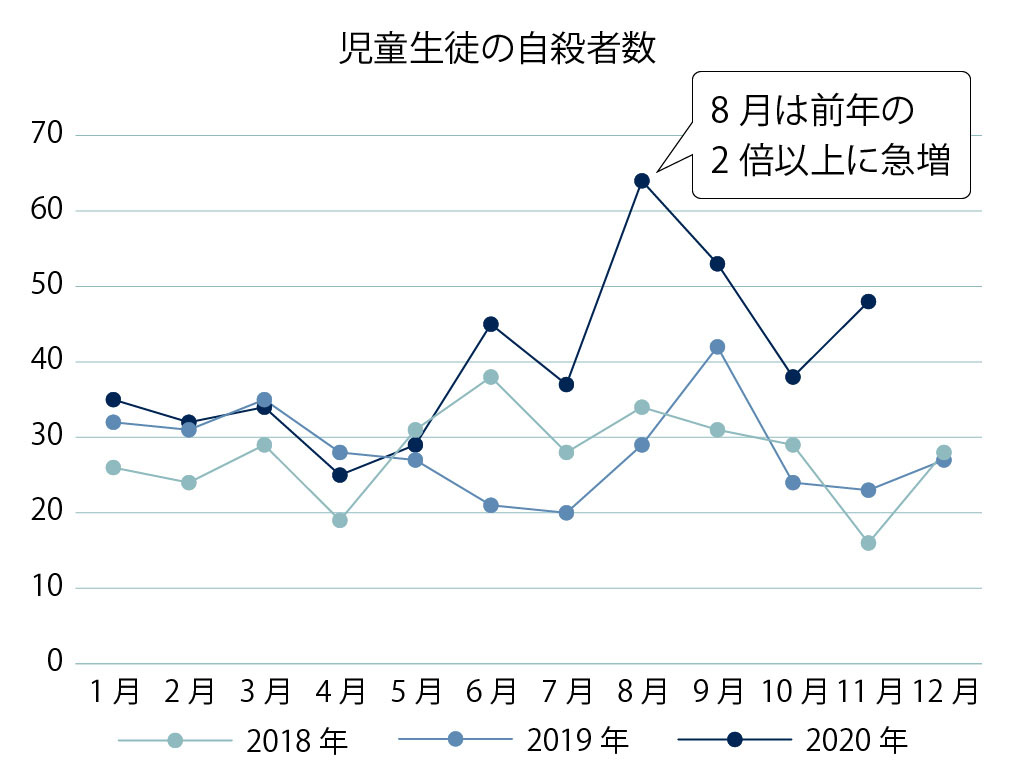

コロナ禍の中、昨年の児童生徒の自殺が急増したことを巡り、2月4日に開かれた自民党文科部会や衆院予算委で、早急な対策を求める声が相次いだ。特に8月は前年の2倍以上に増えており、議員から分析を急ぐよう求める声が上がった。文科省は有識者の協力を得て原因の分析に乗り出す方針を示し、萩生田光一文科相は児童生徒が必要なときに迅速に相談できる体制づくりを進める考えを改めて示した。

萩生田光一文科相は2月4日の衆院予算委で、教員のわいせつ行為について、教育委員会による刑事告発が徹底されていない実態があるとして、「公務員には告発の義務がある。被害者が告訴しない場合でも告発する必要がある」として、警察と連携した対応を徹底するよう、都道府県などの教委に周知する方針を表明した。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことを受け、都教委は2月4日、飛沫(ひまつ)感染の可能性が高い学習活動、部活動や修学旅行を中止する対応を宣言解除まで続けることを決めた。卒業式は時間短縮や人数制限など、感染対策を取った上で実施する。都立高校は今年度、修学旅行が実施できていない状況で、各校で来年度への繰り越しや中止を検討する見通し。

特別支援教育にVR(仮想現実)を活用する試みが、東京都東久留米市にある東京学芸大学附属特別支援学校(内田賢校長、児童生徒67人)で始まっている。1月29日に行われた授業では、知的障害のある高等部2年の生徒が、VR空間上のカフェで飲み物の注文を疑似体験した。

日本レコード協会は2月3日、音楽の著作権や楽曲が配信されるまでの過程を、中高生向けに解説した動画教材を公開した。インターネット上での違法ダウンロードをはじめとする著作権侵害に対して、著作者の権利を守ることが新たな音楽作品を創造することにもつながることを学べる。

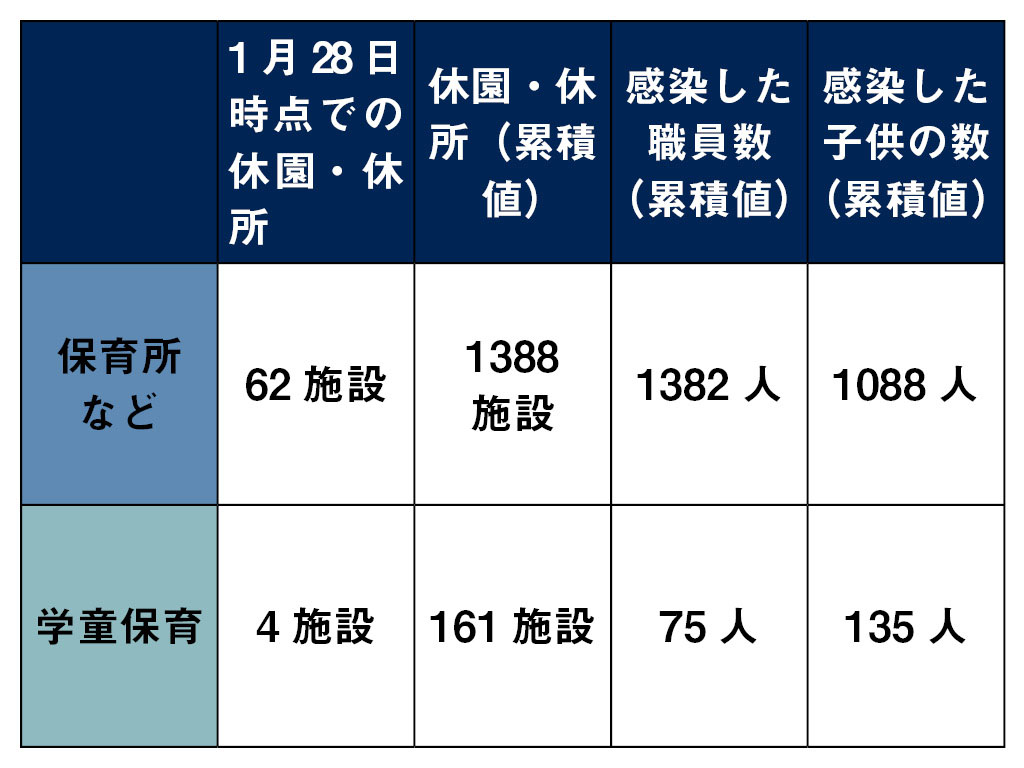

厚労省は2月4日までに、新型コロナウイルスにより全面休園している保育所などが1月28日午後2時時点で、11都道県62施設に上ると発表した。累積値も約1400施設となるなど、大幅に更新した。

ICTを活用した学びや公立小学校での35人学級など新たな施策が進められる一方で、教員採用倍率の低下により質の高い教員の確保が懸念されている現状を踏まえ、文科省の検討会議は「『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン」を取りまとめ、2月2日に発表した。当面は本プランに基づいて、既存の制度のもとで制度改正などを急ぐ。

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は2月3日、第5回会合を開き、先月の中教審答申などについて文科省が報告を行った。委員からは答申の中心的な考え方である「個別最適な学び」により、「子供たちの間に格差が広がるのではないか」という論点が出された。

大学入試センターは2月3日、大学入学共通テスト第2日程(1月30、31日実施)の平均点の中間集計を公表した。第1日程と比べて平均点が30点余り低い科目もあったが、同センターは「受験者の質が異なる可能性があり、単純に比較することは難しい」などと説明し、第1日程との得点調整は行わない。追試験が認められたのは1人で、教育的配慮から理由は公表できないとしている。