地域の教育格差の解消を目指し、新たな学びのネットワークづくりが本格始動している。昨年夏に立ち上がった「あしたの寺子屋創造プラットフォーム」は、放課後などに子供や大人が集まり、さまざまなことを学ぶ拠点である「現代版の寺子屋」を各地に1000カ所開設する計画を立てている。地域の人材やオンラインなどをフル活用した、同プロジェクトに迫った。

公立学校の教員を対象とした1年単位の変形労働時間制の導入を可能にする改正給特法が、今年4月から施行されるのに合わせ、北海道や徳島県など、一部の都道府県で今年度中に関連する条例を改正する動きが出ている。一方、新型コロナウイルスの影響で、学校の働き方改革は思うように進まず、国が指針で定めた月当たりの時間外勤務を45時間以内に収められない学校も多い。

教員の人材確保を目的に、高知県教委は今年から、教員採用試験に合格した臨時教員を前倒しで採用する取り組みを始めた。すでに県内の小中学校で臨時教員として勤務していた15人が、勤務校はそのままに、1月から正規の教員として働いている。

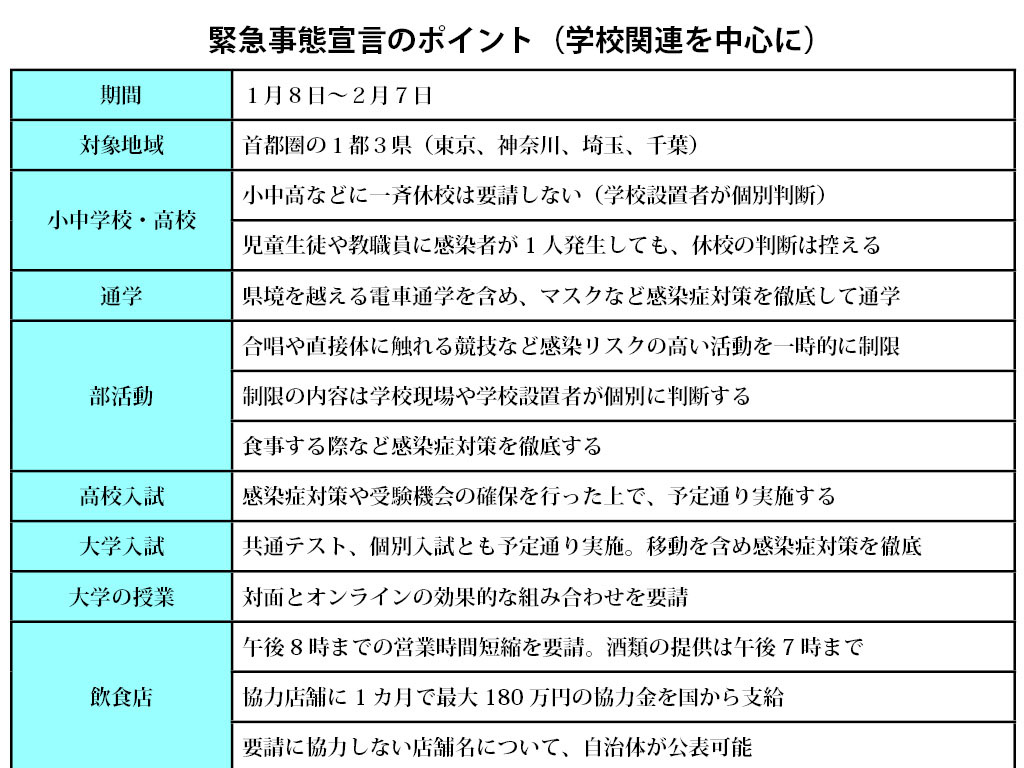

首都圏の1都3県に緊急事態宣言が出されたことを踏まえ、学校教育活動の継続を目的として、文科省は1月8日、全国の学校現場に新型コロナウイルス感染症対策の総点検を求める通知を出した。学校現場における感染症対策の考え方について、教科ごとの留意事項などを改めて整理し、冬場の教室での換気と防寒対策など学校現場が再確認すべき事項をチェックリストにまとめた。

政府が1月7日に新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を再発令したことに伴い、対象となった東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の各教育委員会は対応方針をまとめた。いずれも原則として休校せず、高校入試についても予定通り行う方針だが、分散登校や部活動・学校行事の制限を行うなどして、感染拡大を防ぐ。

首都圏の1都3県に緊急事態宣言が再発令されたことを受け、文科省は1月8日、予定通り実施する大学入学共通テストについて、事前の健康観察を徹底することなどを求める通知を、全国の教委などに向けて出した。また各大学に対しては、共通テストや一般選抜の会場での感染対策を徹底するよう依頼するとともに、全国知事会に対しては、人の移動に関する自粛要請が必要となる場合でも、受験生や試験業務に従事する教職員の県境を越えた移動には影響が生じないようにする配慮を求めた。

前線を伴った低気圧の発達で、日本海側を中心に大雪の被害が広がっている。臨時休校としている学校は1月8日午後5時現在、17道県で1121校、短縮授業とした学校は16県・428校で、合わせて18道県・1557校にのぼる。福岡県の公立小学校では、児童1人が登校中に転倒して軽傷を負った。また秋田県、新潟県の公立学校19校で、屋根・ひさしの一部損壊や倒木などの物的被害があった。

新渡戸文化中学・高校の山藤旅聞教諭、東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭、元高校教師で合同会社楽しい学校コンサルタントSecondの前田健志氏の3人をゲストに迎え、教員志望者たちが抱く疑問や不安に、実体験をもとに赤裸々に回答してもらったオンライン鼎談(司会は教育新聞記者の板井海奈)。これから教師を目指す若者が教員1年目を楽しく過ごすためには、どうすればいいのか――。(全3回の最終回)

昨年11月にライブ配信された教育新聞のウェブ番組「Edubate LIVE!」。ゲストに柴山昌彦前文科相、ウスビ・サコ京都精華大学学長、佐藤昌宏デジタルハリウッド大学大学院教授を迎え、教育新聞編集部長の小木曽浩介が司会を務めた。第3部では、コロナ禍をきっかけに議論が再燃した9月入学案や多様化案など、大学の入学時期について討論した。(全3回の最終回)

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、菅義偉首相は1月7日、首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部の席上、首都圏の1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に、緊急事態宣言を出すことを決定した。期間は1月8日から2月7日までの1カ月間。午後8時以降の不要不急の外出自粛や出勤の7割削減ほか、飲食店には午後8時までの営業時間短縮を要請した。

新型コロナウイルスの感染拡大により、オンライン授業などICTを活用した学びの保障が必要となることを見越し、萩生田光一文科相は1月7日、日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)に加盟する民間事業者とオンラインで面会し、GIGAスクール構想による1人1台端末を早期に納品するよう協力を依頼した。ただ文科省の担当官によれば民間事業者から、世界的な需要の高まりを背景に、端末の確保が難しくなっている状況も報告されたという。

1都3県を対象とした緊急事態宣言の再発令に伴い、千葉県教委は1月7日までに、感染を防ぐため、時差登校や部活動の時間短縮を求める通知を県立学校に出した。休校や公立高校の入試に関しては同日午後7時現在、変更はない。

東京五輪で新しい正式種目に採用された3人制バスケットボール「3x3(スリーエックススリー)」。その日本代表候補である齊藤洋介さんは、オリンピックへの挑戦の傍ら、自分自身が磨き上げてきたスキルを中高生に伝える活動を行っている。齊藤さんが名前を付けた、意識するだけでもプレーが見違えるように変わるという「Back beat Attack」。

既定の学校教育の枠を越えて子供たちの学びの可能性を広げる、新渡戸文化中学・高校の山藤旅聞教諭、東京都調布市立多摩川小学校の庄子寛之指導教諭、元高校教師で合同会社楽しい学校コンサルタントSecondの前田健志氏。3人をゲストに迎え、「それでも先生は面白い!」をテーマに次世代の教師像を考えるオンライン鼎談(ていだん)を開催した。

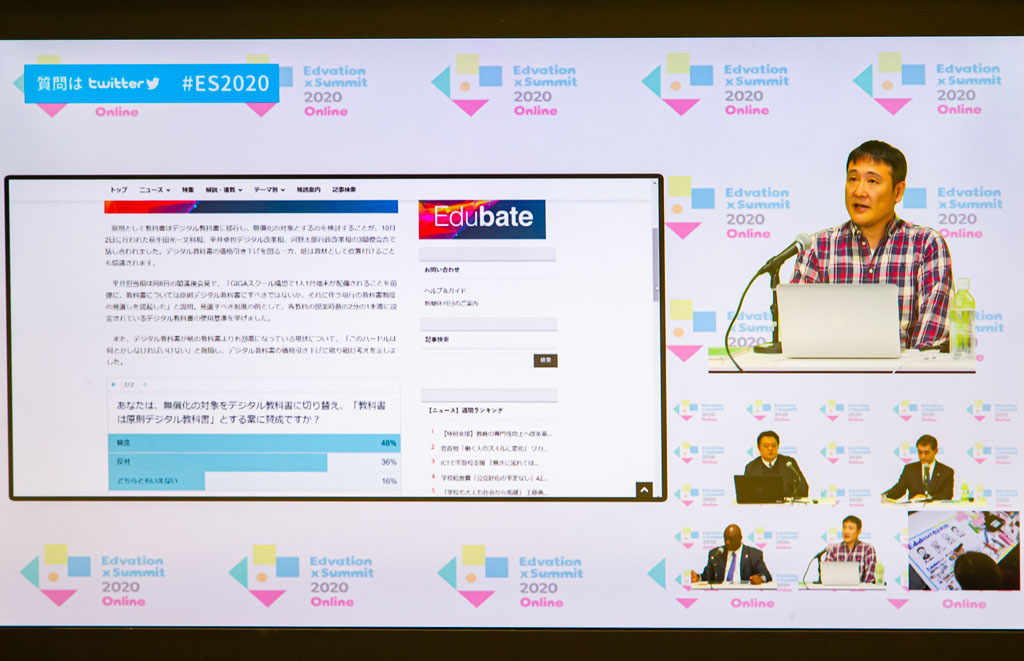

教育新聞電子版「Edubate」のライブ番組「Edubate LIVE!」が昨年11月に配信された。ゲストは柴山昌彦前文科相、ウスビ・サコ京都精華大学学長、佐藤昌宏デジタルハリウッド大学大学院教授。司会は教育新聞編集部長の小木曽浩介。第2部ではデジタル教科書をテーマに議論した。(全3回の第2回)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、首都圏に緊急事態宣言が発令される見通しであることを受け、GIGAスクール構想での児童生徒1人1台の端末を早期に整備するよう、萩生田光一文科相が民間事業者に協力を依頼することが1月6日、明らかになった。文科省は緊急事態宣言下でも一斉休校は避ける方針を示しているが、やむを得ず登校できない場合でも、自宅などでオンライン学習が続けられる環境を作る。

オンライン授業、少人数学級、共通テスト、GIGAスクール構想――。日本の学校教育の変革期に差し掛かっている今、これから教師を目指す学生たちは何に希望を抱き、何を不安に感じているのだろうか。

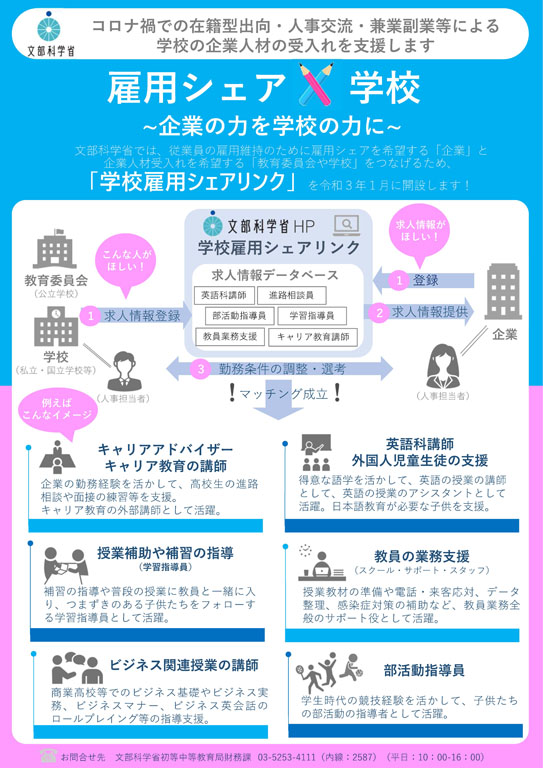

新型コロナウイルスの影響で雇用の維持に苦しむ企業が多い中、文科省は1月6日までに、人材の受け入れを望む教育現場と雇用のシェアを望む企業とをつなげる「学校雇用シェアリンク」を、同省ホームページに今月中に開設することを決めた。コロナ禍で苦しむ企業への支援とともに、企業の知見を学校教育に生かすことで、企業、学校ともに「ウィンウィン」になる形を生み出そうという試み。

新型コロナウイルスの感染拡大で、年末年始は外出を控えて家にいる時間が増えたという人も多い。そんなコロナ禍での余暇の過ごし方として、にわかに注目を集めているのが「ボードゲーム」だ。実は、いくつかの高校には、そんなボードゲームと真剣に向き合う部活動がある。eスポーツ部や競技かるた部などとも引けを取らない「ボードゲーム部」の魅力に迫った。

新型コロナウイルスの感染拡大緊急警報発令や学校でのクラスター発生に伴い、宮崎県教委は1月5日、全ての県立学校について、同11日まで臨時休校とする方針を決めた。さらに、感染急増圏域に指定された都城市にある県立学校については、同17日まで臨時休校を延長する。

教育新聞電子版「Edubate」のライブ番組「Edubate LIVE!」が昨年11月、国際カンファレンス「Edvation × Summit 2020」のフィナーレとして配信された。ゲストに柴山昌彦前文科相、ウスビ・サコ京都精華大学学長、佐藤昌宏デジタルハリウッド大学大学院教授を迎え、司会は教育新聞編集部長の小木曽浩介が務めた。第1部では、学習履歴や学校健診でのマイナンバーカードの利活用をテーマに議論した。(全3回の第1回)

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、菅義偉首相は1月5日、自民党役員会に出席し、首都圏の1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出を1月7日に政府が決定する方針を伝えた。これに関連し、萩生田光一文科相は1月5日、臨時記者会見を開き、地域の一斉休校について「子供たちの健やかな学びや、心身への影響の観点から、避けることが適切だ」と述べ、1都3県などの学校設置者に対して、緊急事態宣言が出ても一斉休校を回避するよう要請した。

学校の本格再開後の昨年6月から12月までに新型コロナウイルスに感染した児童生徒は6159人、教職員は830人となったことが1月5日、文科省の公表した調査結果で明らかになった。感染経路は、「家庭内感染」が小学生で75%、中学生で60%に上ったが、高校生では「感染経路不明」が32%と最多で「家庭内感染」を上回った。また、教職員は「感染経路不明」が56%と最も多かった。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が首都圏への緊急事態宣言の発令を検討していることを踏まえ、萩生田光一文科相は1月5日、今月に予定されている大学入学共通テストについて「感染防止対策に万全を期した上で、予定通り実施する」との姿勢を明らかにした。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令された場合でも、一斉休校を避ける方針を明確にした一方で、萩生田光一文科相は1月5日、「最近の学校における感染状況を踏まえ、部活動などにおける感染症対策を徹底していただく必要がある」と述べた。特に感染例が多い高校においては「感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含め検討するなど、感染症への警戒を強化していただきたい」と要望した。

首都圏の知事による要請で、政府が新型コロナウイルスの緊急事態宣言の再発令を行う方針を決めたのを受け、対象地域となる1都3県の教育委員会などは1月5日までに、具体的な対応策の検討に入った。すでに都教委では、4日に1月中の部活動の中止などの方針を決定。他の3県でも文科省の方針や緊急事態宣言の内容を踏まえ、対応策をまとめる考えで、5日の時点では休校や公立高校の入試に関する変更は予定されていない。

台湾でデジタル担当相として、行政や政治のデジタル化を担うオードリー・タン(唐鳳)さん。インタビュー前編では、未来の教育について「世代を超えてともに取り組む、という考え方に基づくものになる」と指摘した。後編では、そうした時代に求められる教師の資質や、日本の教師へのメッセージを聞いた。

昨年10月に2代目スポーツ庁長官に就任した、室伏広治氏へのインタビュー。後編は、指導法や部活動改革などについて聞いた。(聞き手・教育新聞編集部長 小木曽浩介)

教育新聞は昨年12月上旬に行った読者アンケート(詳細は「新時代の授業や行事を望む声、コロナ契機に 教育新聞読者調査」)に寄せられた声を基に、教育界のキーパーソン3人にインタビュー。GIGAスクール構想の展開や次世代の学校行事の在り方など、「ポストコロナ時代の教育」に関する見解を聞いた。あわせて、コロナ禍をきっかけに新たな学びへと一歩を踏み出した、教育新聞の読者である教員・管理職にも話を聞いた。