文科省の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」は12月22日、第13回会合をオンラインで開き、今後の特別支援教育の方向性や検討課題を示した同会議としての報告案を取りまとめた。また、特別支援学校の教室不足についての詳細な調査結果も報告され、教室の間仕切りや倉庫・準備室の転用など、児童生徒の増加で一時的な対応をしている教室は全国で7221教室に上ることが示された。

消費者庁は12月22日、同庁制作の消費者教育教材『社会への扉』の効果を検証した、追跡調査の結果を公表した。2017年度に同教材を使用して授業を受けた高校1年生の生徒に、学年が上がるとともに同じ質問を行ったところ、「契約の成立時期」や「契約の解約」に関する正答率は、授業後に一時的に高まるものの、その後に低下するなど、知識の定着に課題がみられた。

特別支援学校の生徒がテレワークに挑戦――。東京都立光明学園(田村康二朗校長、児童生徒225人)でこのほど、日本マイクロソフトで働く障害のある社員と生徒をオンラインでつないだ交流会が開かれた。生徒らは、同社の社員とのワークショップなどを通じて、オンライン上での共同作業を体験。自分自身のキャリアや仕事へのイメージを膨らませていた。

トイレにまつわる教育活動などに取り組んでいる日本トイレ研究所は12月22日、小学生の日常生活における排便の実態に関する調査結果を公表した。10日間の排便記録を分析し、4人に1人程度の小学生に便秘の可能性があることが分かった。

菅義偉内閣の看板政策である行政のデジタル化に対応するため、文科省は12月23日、デジタル化推進本部(本部長・萩生田光一文科相)の第2回会合を開き、「文科省におけるデジタル化推進プラン」を取りまとめた。学校教育関連では、1人1台端末の利活用スタートに向け、学校現場を実践的に支援する「GIGA StuDX推進チーム」を設置。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」が12月22日に開いた第20回会合で、座長代理を務める川嶋太津夫大阪大学高等教育・入試研究開発センター長は、これまでの議論を踏まえ、論点を整理した。4技能評価の意義に加え、大学入学共通テストでの資格・検定試験活用への課題と解消策、高校教育までの学校教育の充実、4技能評価の実施上の課題などの項目をまとめた。

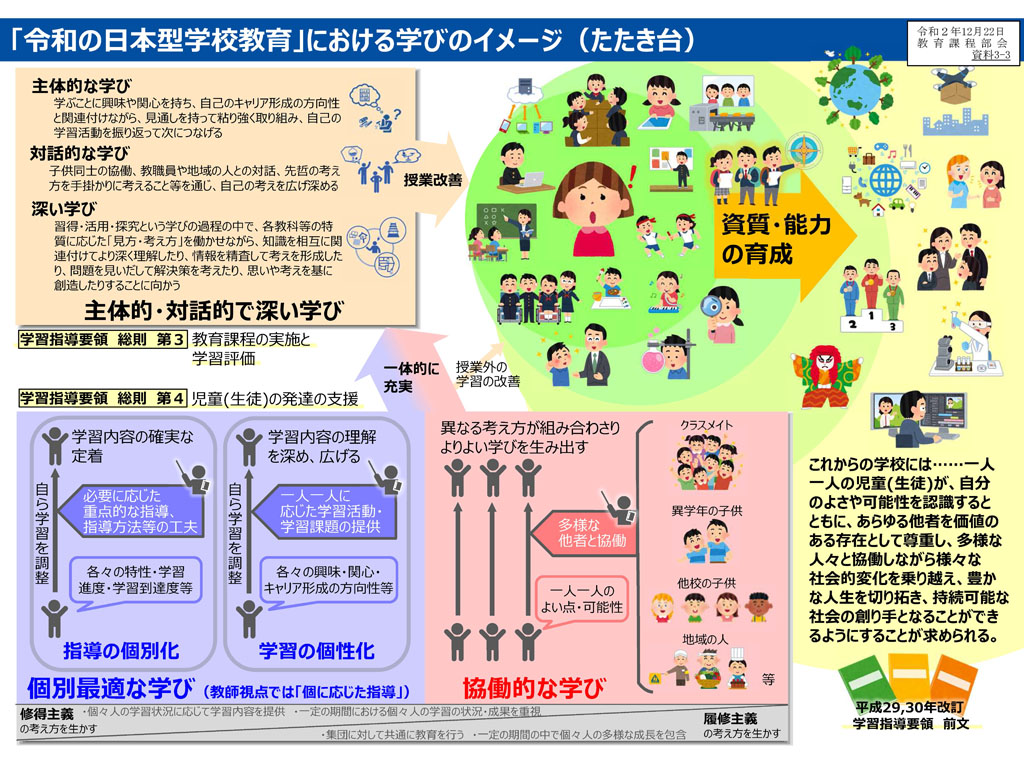

中教審教育課程部会は12月22日、第122回会合をオンラインで開き、第10期としての審議のまとめ案を大筋で了承した。前回会合での議論などを踏まえ、素案から学習評価に関する項目を独立させ、ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を強調。コロナ禍による長期休校の経験を踏まえ、子供が自ら学びを進める力や、STEAM教育による問題解決能力の育成などへの記述を追加した。

コロナ禍で大学の対面授業が減っている中、文科省は12月23日、後期が始まった10月20日時点で、授業の実施状況を調べた再調査の結果を公表した。9月の前回調査で対面授業の割合が半分未満と回答した大学・短大・高専377校のうち、実際に対面授業の実施割合が半分未満だったのは187校だった。この187校のうち158校は、オンラインを中心とした授業形態について「学生の理解や納得を得られている」と答えた。

東京工業大学は12月21日、コロナ禍におけるオンライン授業による大学教育の変容などをテーマとした「教育革新シンポジウム2020」をオンラインで開催した。「学生のエンゲージメントを高める授業づくり」をテーマに、大学や高校でのオンライン授業について研究者らが報告した。

体罰や暴力のない部活動改革を共に実現しようと、大阪市立桜宮高校と兵庫県尼崎市立尼崎高校は12月22日、友好連携協定を締結した。過去に部活動で深刻な体罰問題が起きた両校は、この教訓を生かし、連携協定を通じて生徒や教職員の交流を行うなどし、地域に誇る高校になることを目指すとしている。

学習者用デジタル教科書の使用を、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする現行基準について、文科省の検討会議は12月22日、児童生徒の健康面への配慮や、教員の指導力向上の施策を講じることを前提に、撤廃することが適当だとする方針をまとめた。来年度からの撤廃に向け、年度内に現行基準を定めた文科省告示の改正を目指す。

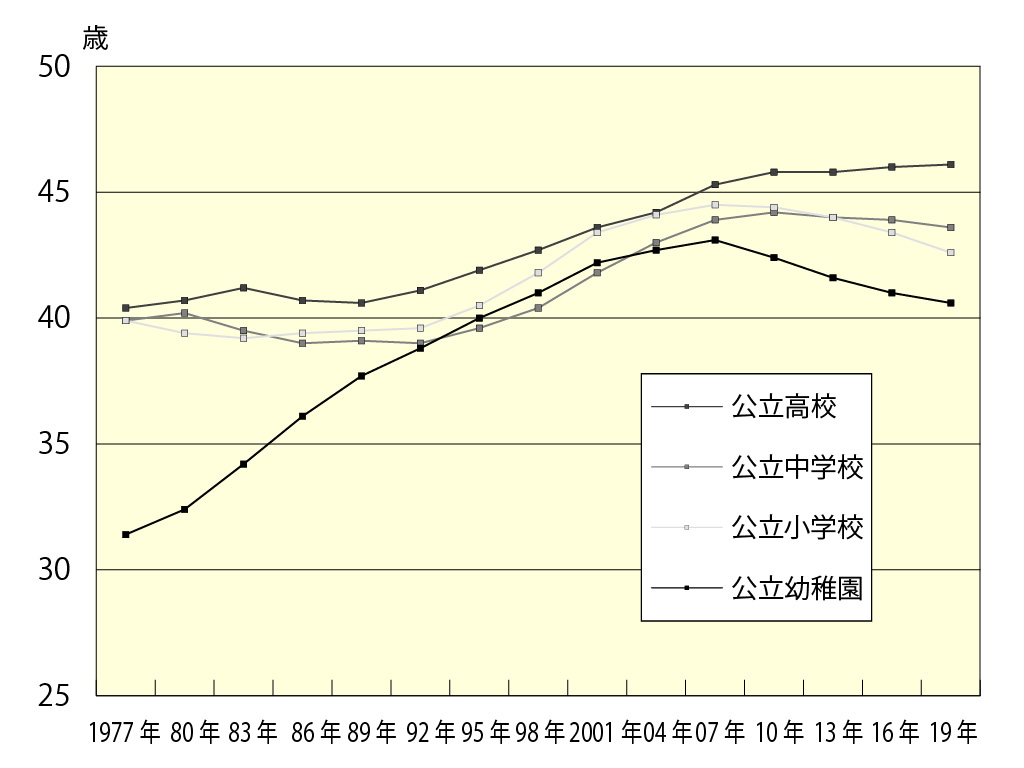

文科省は12月22日、2019年度の学校教員統計調査の中間報告の結果を公表した。16年度に行った前回調査と比べて、公立の幼、小、中、高校の教員で若返りの傾向が続く。一方で、中学校を除き、定年退職者を除く教員の離職者数は減少。離職理由別にみると、定年以外では転職や家庭の事情、病気によるものが多数を占め、病気では精神疾患によるものが半数以上を占めた。

文科省が12月22日公表した2019年度公立学校教職員の人事行政状況調査によると、校長や副校長など管理職に就いた女性は20年4月1日時点で1万3501人と、前年度より693人増加した。全管理職の19.7%を占め、過去最高の割合となった。

2019年度にわいせつ行為やセクシュアルハラスメントにより処分を受けた公立学校の教員の数が273人に上り、昨年度の282人に次ぐ過去2番目の多さとなったことが12月22日、文科省の公表した「令和元年度公立学校教職員の人事行政状況調査」で明らかになった。うち懲戒免職とされたのは153人。文科省は「極めて深刻に受け止めている」として、児童生徒に対してわいせつ行為に及んだ教員を原則、懲戒免職とすることなどを徹底するとした。

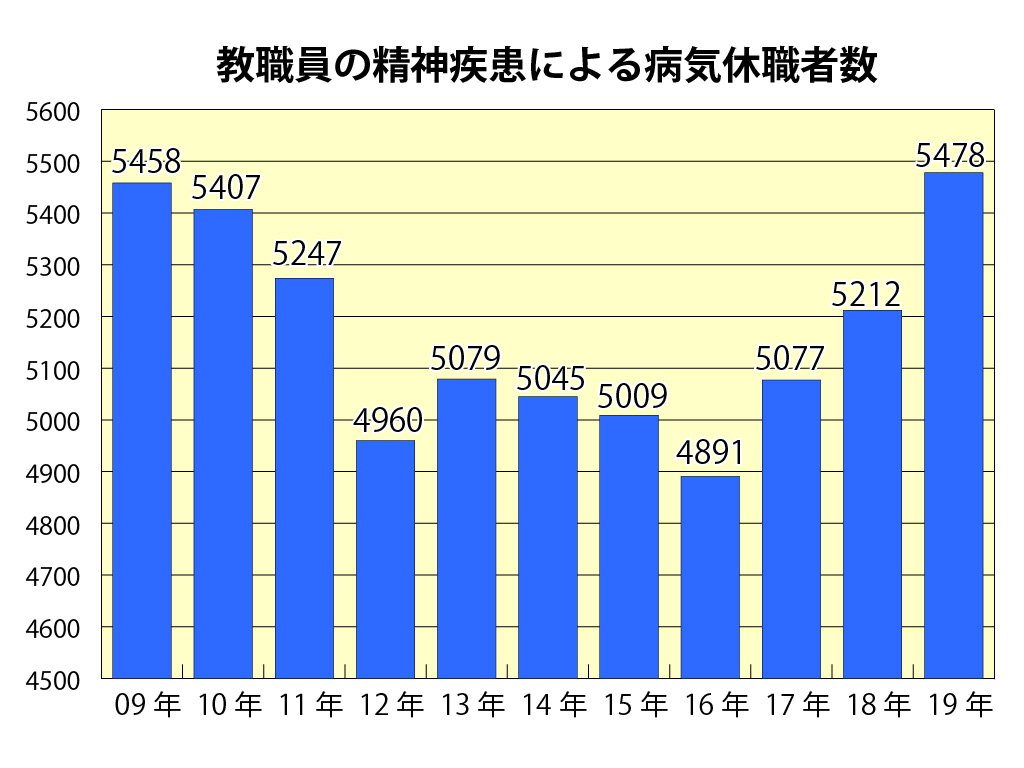

文科省が12月22日公表した2019年度公立学校教職員の人事行政状況調査によると、精神疾患による病気休職者は5478人で、全教職員数の0.59%を占めた。前年度より266人増加し、過去最多を記録した。学校種別では特別支援学校、年代別では30代で割合が高かった。

徳島県議会は12月18日、公立学校の教員に対する1年単位の変形労働時間制の導入を可能とする「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例」の改正案を、賛成多数で可決した。条例改正案の可決は北海道に続き2例目となる。

政府は12月21日の閣議で、2021年度予算案を決定した。文部科学関係予算は5兆2979億9700万円で、このうち文教関係予算は前年度から87億円減って4兆216億円となった。学校教育関連では、小学校全学年の「35人学級」を5年間かけて実現するための義務教育費国庫負担金や、学習者用デジタル教科書を小学5年生から中学3年生まで全国の約6割の学校で1教科ずつ導入し、学校現場がデジタル環境に慣れていくための促進事業などが盛り込まれた。

新型コロナウイルスの感染対策と学校運営の両立が学校現場での課題になっていることを背景に、萩生田光一文科相は12月21日の閣議後会見で、コロナ禍で厳しい経営を強いられている民間航空会社の人材を来年度以降、学校現場で活用する方向で調整していることを明らかにした。出向の形で教員や学習指導員、スクール・サポート・スタッフとして学校現場に受け入れ、教職員の負担軽減や児童生徒へのキャリア教育につなげる。

12月21日に15カ月予算として閣議決定した2021年度予算案などで、経産省はGIGAスクール構想に向けたSTEAM教育のコンテンツ開発やEdTechの導入支援などとして、48億円を盛り込んだ。

15カ月予算として12月21日に閣議決定した2021年度予算案などで、厚労省は子育て支援や児童虐待防止、コロナ禍により悪化が予想される就職活動の支援などを拡充する。新規事業として、福祉系高校で介護福祉士の資格取得を目指す生徒を対象とした返済免除付きの修学資金貸付事業を創設する。

政府が12月21日に閣議決定した2020年度第3次補正予算案と21年度予算案に関して、内閣府が所管する子ども・子育て支援新制度に関する予算額は、合わせて3兆2118億円に上った。同日に厚労省が取りまとめた「新子育て安心プラン」に基づき、新たな保育の受け皿を確保するための必要経費を拡充させるなどした。

入院中の高校生が学びを継続できる環境を――。全国病弱教育研究会は12月20日、オンラインによる全国大会を開催し、重い病気のある子供への学びの支援の課題について、関係者らが意見交換を行った。小児がんなどで長期入院を経験した高校生や大学生が、入院中も高校の授業を受けられるようにする環境づくりの重要性を訴えた。

初めての実施が来年1月に迫っている大学入学共通テストに向け、文科省は12月18日、新型コロナウイルスの感染防止対策について、関係団体などに協力を要請する具体的な項目を明らかにした。受験生が使用する宿泊施設や公共交通機関で「密」を避ける感染防止対策の徹底を求めたほか、塾・予備校関係者に受験生を激励するため試験会場周辺に集まらないよう自粛を要請した。

文科省の全国的な学力調査に関する専門家会議は12月18日、第7回会合をオンラインで開催し、来年度の全国学力・学習状況調査の質問項目について検討した。一斉休校の学習面への影響や、GIGAスクール構想を踏まえたICTに関する内容を、新たに盛り込むことを確認した。また、今年度実施を見送ったため、全国の教委に配布した問題冊子の活用状況についての調査結果も併せて公表した。

公立小学校の学級編制を5年間で、段階的に全学年で35人に引き下げる合意について、小中高での少人数学級実現を訴えてきた教育研究者らが12月18日、文科省で会見し、「少なくとも5年で30人に」と要望した。

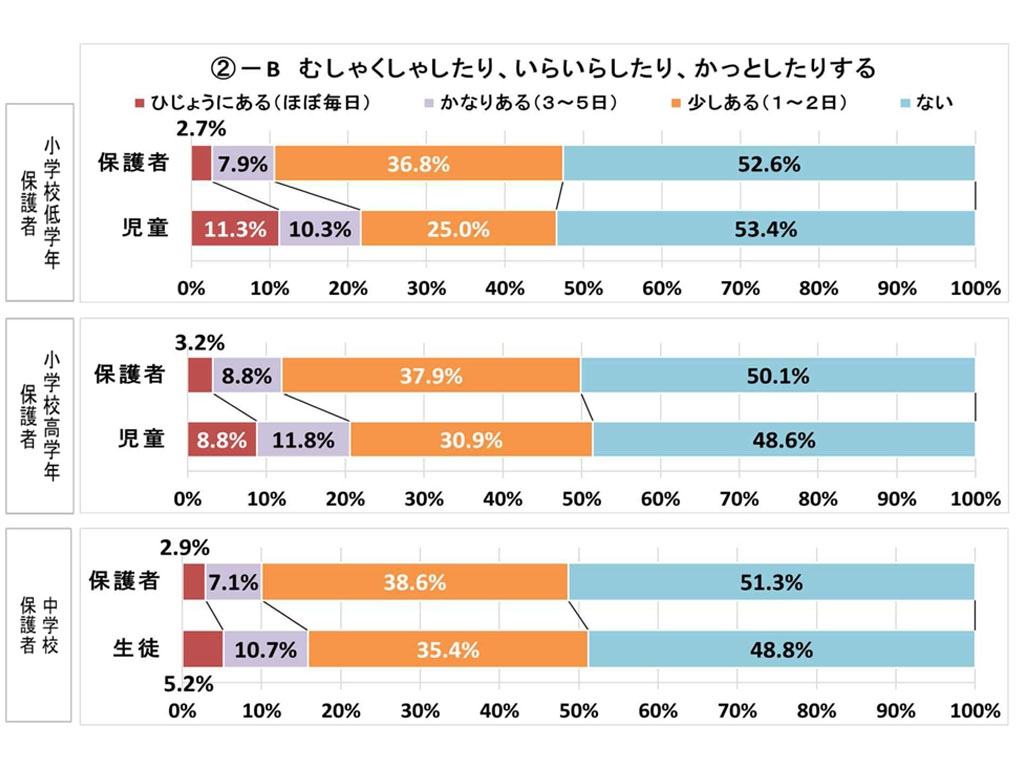

兵庫県教委は12月17日、県内の小学生から高校生を対象に実施した、コロナ禍による心のケアに関する第2回調査の結果を公表した。ストレスを抱えている児童生徒の割合は、7月に実施した第1回調査と比べて大きな変化は見られなかった。今回新たに実施した保護者からの回答と子供の回答の比較では、ストレスを感じる頻度について、認識の差が生じていた。

政府は12月18日までに、全世代型社会保障検討会議の第12回会合を首相官邸で開き、2024年度末までに約14万人分の保育の受け皿整備など、子育て支援策を盛り込んだ方針を取りまとめた。会議であいさつした菅義偉首相は「少子高齢化が急速に進む中にあって、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことが、われわれの世代の責任」と強調。

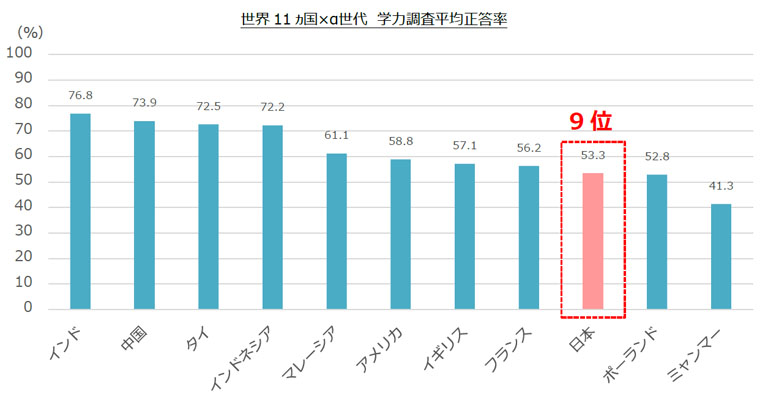

教育事業を展開するスプリックスが設立したスプリックス基礎学力研究所は12月17日、日本を含む11カ国の6~15歳の子供1万1000人を対象に実施した、基礎学力に関する調査の結果を公表した。日本は平均正答率で11カ国中4位だったものの、6~9歳に限ってみると、11カ国中9位となり、低学年の基礎学力に課題がみられた。