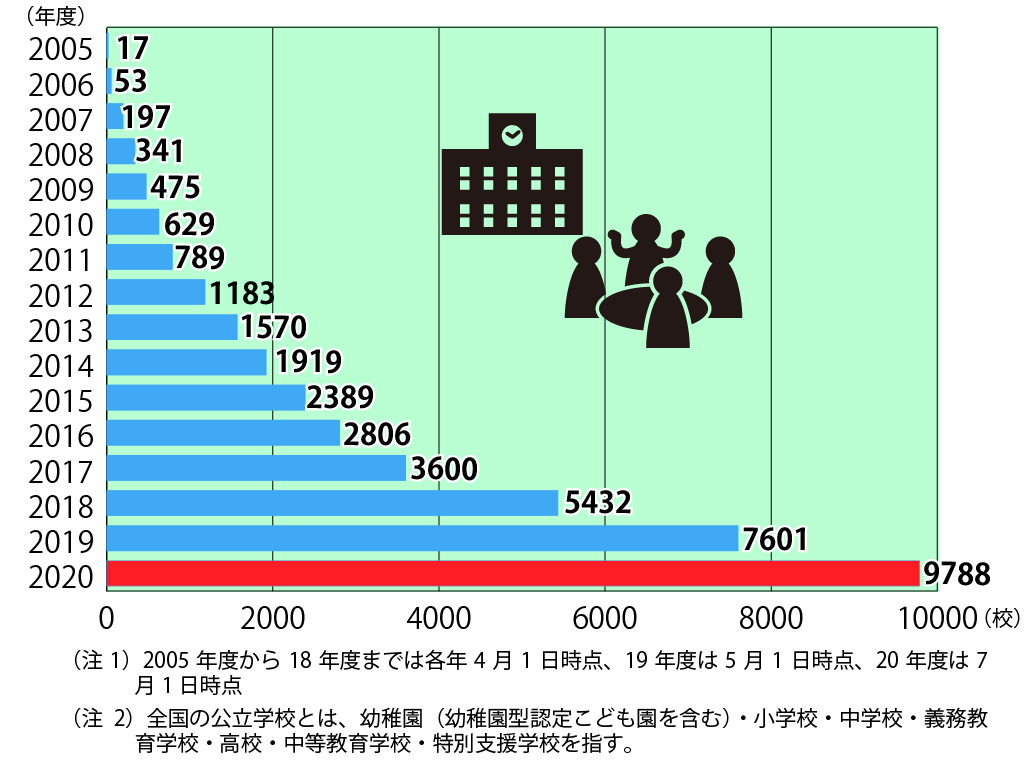

学校運営などに地域が参画する「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」を導入している公立学校が、全体の27.2%に当たる9788校となったことが11月11日、文科省の調査で明らかになった。前年度より2187校増加した。地域学校協働本部を整備している公立小中学校と義務教育学校は前年度より2676校増えて1万7066校となり、全体の6割に上った。

菅政権の発足に伴い、経団連は11月9日、アフターコロナの持続可能な社会経済の実現に向けた具体策をまとめた「新成長戦略」を公表した。子供への教育や子育て支援など、未来への投資の重点化を打ち出し、学習履歴(スタディ・ログ)などを活用した個別最適化された学びの実現などをうたった。

いじめ防止の観点から校則であだ名を禁止する小学校が増えているとSNS上で話題になったことを踏まえ、日本トレンドリサーチは男女1400人を対象に実施した「あだ名禁止の校則」についての調査結果を、11月10日に公表した。小学校のあだ名禁止の校則をどう思うかは「賛成」18.5%、「反対」27.4%、「どちらでもない」54.1%だった。

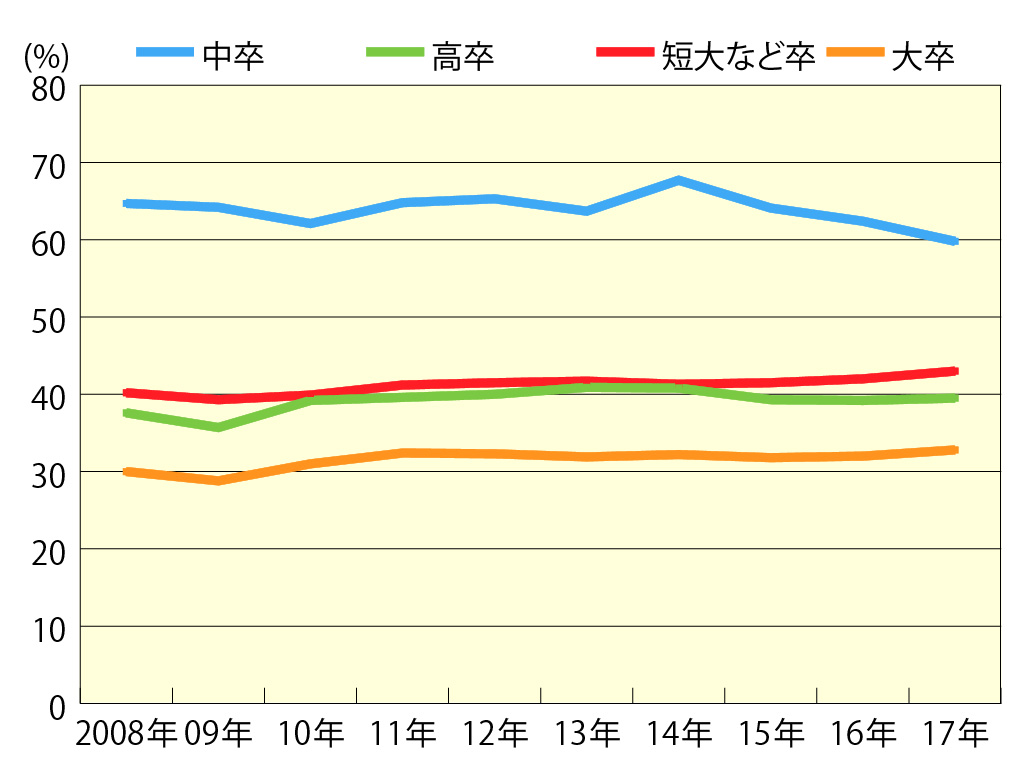

厚労省はこのほど、2017年3月に高校や大学を卒業した人が就職後、3年以内で離職する割合は高卒で39.5%、大卒で32.8%だったとする集計結果を発表した。民間の教育・学習支援業における大卒の離職率は45.6%で、産業別平均よりも高い割合だった。

小中学校などでのオンライン学習環境の整備に必要な通信費について、萩生田光一文科相は11月10日、閣議後会見で質疑に応じ、「いまは基本的には自治体が負担することになっているが、義務教育のコストとして考えていく必要もあるのではないか」と述べ、通信費の一部の国庫負担を検討する考えを明らかにした。

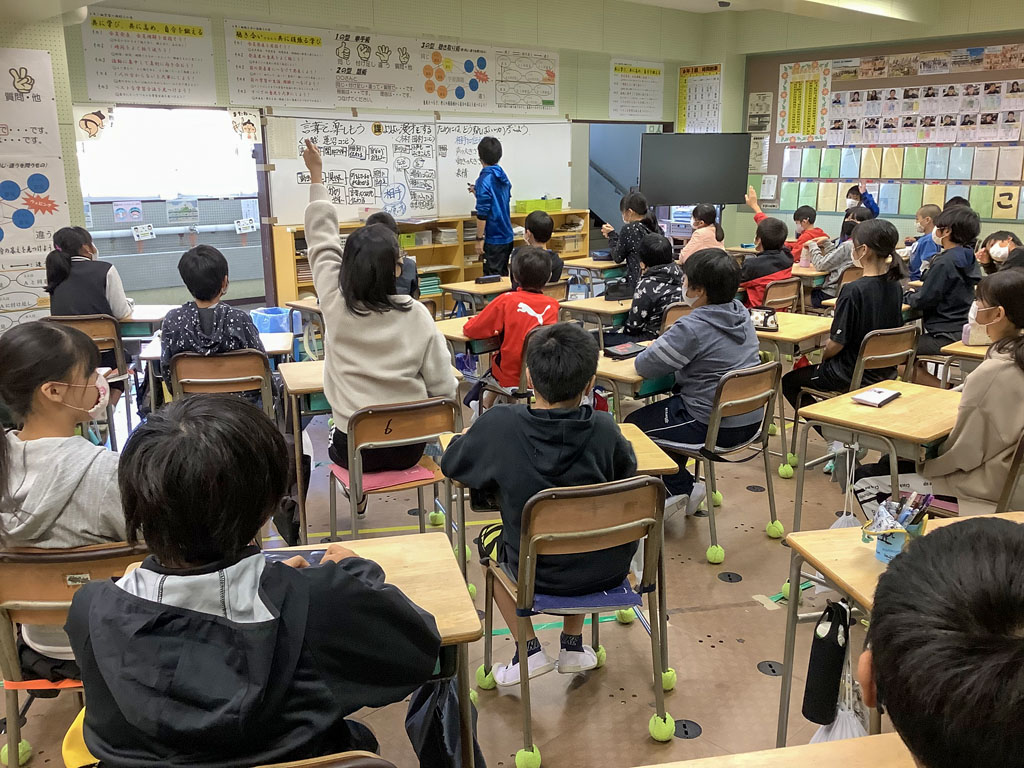

こんな時代だからこそ、学校に温かい笑いを――。埼玉県越谷市立新方小学校(田畑栄一校長、児童203人)の6年生41人が、2学期から「教育漫才」に取り組んでいる。児童たちはくじ引きで決めたペアになってオリジナルの漫才ネタを考え、10月末に5年生の前で披露。11月4日に行われた授業では、その際の動画を振り返りながら、より良い漫才にしていくための分析会を行った。

GIGAスクール構想は前倒しされたが、コロナ禍が続く中、1人1台端末の環境が整うまでに、各自治体ではどのような準備を進めていくのか――。5月中に1家庭1台の環境を整え、6月からは全公立小中学生にスタディサプリのアカウントを配布するなどした、東京都江東区の取り組みを取材した。

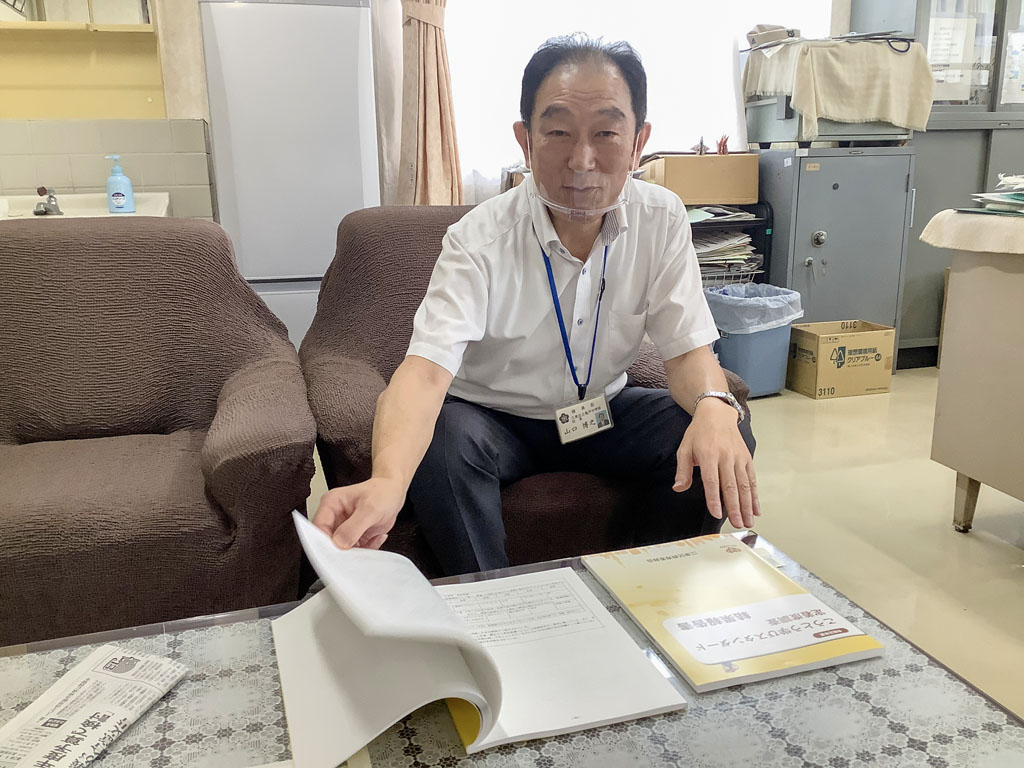

滋賀県日野町教委はこのほど、町立小中学校の教員の時間外労働に関し、土日などのデータを削除するよう、学校に指示していたとして謝罪した。教員の働き方改革に実効性を持たせる目的で昨年改正された給特法によって、文科省は教育委員会に対し、今年度から公立学校の教員の時間外労働について、土日も含めて「在校等時間」として客観的に把握するよう指針で求めており、同町教委は不適切な取り扱いだったとして謝罪した。

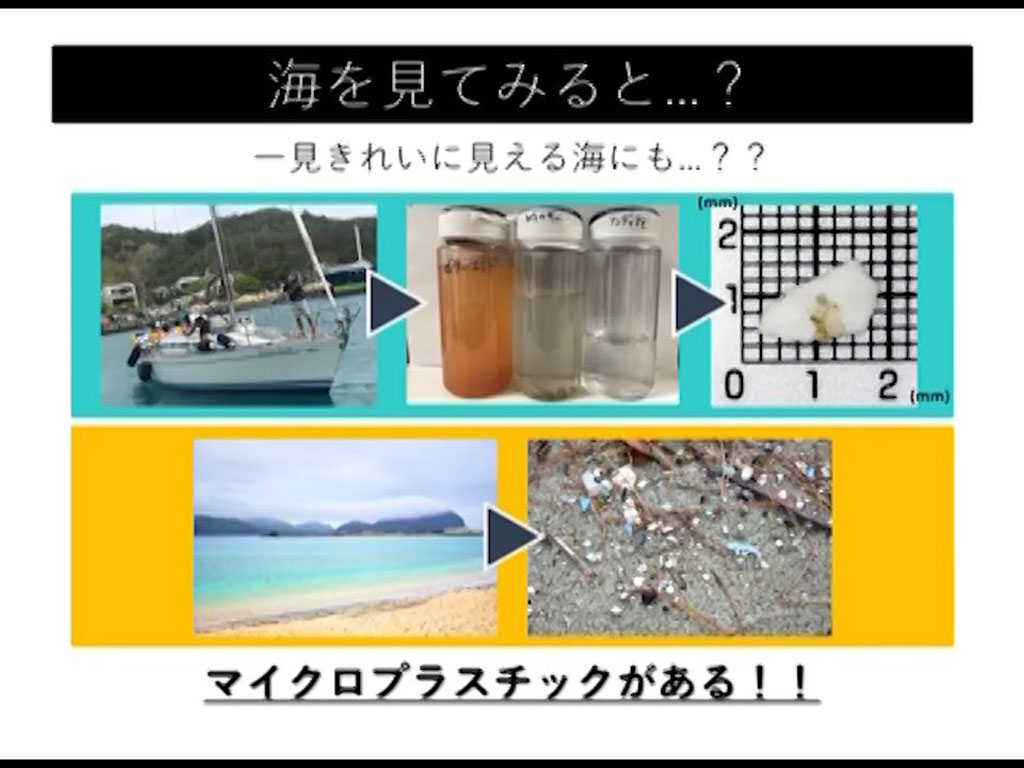

東京海洋大学はこのほど、海の生態系に深刻なダメージを与える海洋マイクロプラスチックの問題について学べる、子供向け環境教育教材「こども達の輝く未来に」を制作した。パンフレットと動画で、海洋マイクロプラスチックがもたらすさまざまな影響について解説し、削減に向けた取り組みに関心を持たせるための内容となっている。

国際化に伴う対応として、文化庁はこのほど、日本で生活する外国人向けの日本語学習サイトの使い方をまとめたガイドブックなどを公表した。同庁では日本語教室がない市区町村(空白地域)でのサイトの活用を促すため、オンラインによる説明会も開催する。 同庁によると、今年6月時点での在留外国人は約288万人に上っており、空白地域に暮らす外国人に、生活に必要な日本語教育の機会を提供することを目的に、日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」を開発。

デジタル社会のベースラインとなる日本のデータ戦略を議論する、政府のデータ戦略タスクフォースの第2回会合が11月9日行われ、席上、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室は、データ戦略の第一次取まとめ案を提示した。社会基盤となるベース・レジストリなどのデータ整備と、データの流通を支えるデータプラットフォームの構築を喫緊に取り組むべき事項に挙げ、官民共同で新たな価値を創出する重点分野として、スマートシティ、健康・医療、教育、防災、農業などを明示。データ整備の目標年を2030年に設定し、そのための仕組み作りを5年以内に行うとしている。

来年1月に初めて実施される大学入学共通テストについて、大学入試センターは11月6日、新型コロナウイルスの感染防止対策を公表した。試験会場には医師や看護師を配置し、無症状の濃厚接触者の別室受験を認めるなどの方針を示した。

感染症対策や多様なニーズへの対応に向け、小中高での少人数学級の実現を訴えてきた教育研究者らが11月9日、文科省内で記者会見を行い、少人数学級の実現に向けて必要な論点をまとめたパンフレットを公開した。そこでは「教員は高い使命感と専門性と見識を求められる専門職。優秀な正規教員が増員されることによって少人数学級はその効果を発揮する」として、教員確保に当たって正規教員の増員が必要だと訴えた。

武蔵野大学(西本照真学長)は11月9日、記者会見を開き、日本初の起業家精神の育成を目的とした「アントレプレナーシップ学部」を、来年度から開設すると発表した。実際に企業経営をしているビジネスパーソンが実務家教員として多数参画。学部長には、伊藤羊一Yahoo!アカデミア学長が就任する。

LINEは自治体・教育委員会の行政アカウント上で、約11万問の学習クイズにアクセスできるサービスを、12月から開始する。提供する教材は、早押しクイズ形式で各教科の基礎知識を習得できる「はやべん」(㈱いま-みらい塾開発)。LINEアカウントを持つ自治体や、いじめ相談などのLINE相談アカウントを持つ教委は、12月1日から来年3月末まで無償で導入できる。

不登校児童生徒へのICTを活用した学習支援を巡り「易きに流れてはいけない」と述べた国会での答弁の意図について、萩生田光一文科相は11月6日の閣議後会見で、「(オンライン授業を)ツールとして有効に使っていただくことは結構だが、最終目的は学校へ出て来られるような環境を作っていくことが大事だと思っている。

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(B&G財団)は11月5日、第17回全国教育長会議を都内で開催した。40道府県から87人の市町村教育長が参加。本紙オピニオン執筆者である千葉大学教育学部の藤川大祐教授が基調講演し、「GIGAスクール構想は入り口にすぎない。その先を見据える必要がある」と、ポストコロナの教育の姿を語った。

全国の小学校プログラミング教育を研究する団体が一堂に会した「ONLINE明日会議」がこのほど、オンラインで開催された。主催は東京都小学校プログラミング教育研究会(都小プロ)。北は北海道から南は沖縄まで参加申し込みは約150人に上り、各研究団体の活動紹介や、プログラミング教育で活用できる教材についての情報交換などが行われた。

生身の人間とアバターという分身によるグループワークの効果とは――。超教育協会(小宮山宏会長)が主催するオンラインシンポジウムが11月4日に開かれ、経営コンサルタントの大前研一氏が学長を務めるビジネス・ブレークスルー(BBT)大学経営学部グローバル経営学科長の谷中修吾教授が、アバターロボットを使用して注目を集めた遠隔卒業式を実現した裏話や、アバターロボットによる教育効果について講演した。

森林空間を活用した教育の可能性を模索するため、林野庁はこのほど、中学生が2050年の森林の姿を考えるワークショップを都内で実施した。生徒らは、森林を都会に暮らす人にも身近に感じてもらうためのアイデアなどを提案した。

千葉市は11月5日、受動喫煙による子供の健康被害状況を可視化するために、同市内の小学4年生を対象に実施した、ニコチン代謝物質「コチニン」の尿中濃度測定の結果を公表した。検査を受けた児童の約1割に当たる77人が、基準値である5 ng/ml(ナノグラム/ミリリットル)以上を超えており、そのうち93.5%は同居家族に喫煙者がいた。同市では今年4月、子供を受動喫煙から守る条例が施行されている。

岡山県立瀬戸高校(乙部憲彦校長、生徒440人)の絹田昌代指導教諭はこの秋、生徒や企業、美術館と協力し、バーチャル空間で自らのアバター「シルキィ先生」となって生徒に教える、オンデマンド型の授業動画を作り上げた。新型コロナウイルスによるオンライン授業の普及で自身が動画に登場する「YouTuber教師」が注目される中、さらにその先を行くVR(仮想現実)とアバターを活用した授業はどのようにしてつくられたのか。

萩生田光一文科相は11月5日、参院予算委員会で自民党の上野通子(みちこ)議員(前文科副大臣・元高校教員)からウィズコロナ、ポストコロナの学校教育について問われ、「ICTの活用と少人数による指導体制を車の両輪として、『令和の日本型学校教育』の構築に全力で取り組みたい」と意欲を見せた。

新しい教育の動きを捉える国際カンファレンス「Edvation x Summit 2020 Online」(教育イノベーション協議会主催)が、11月3日からオンラインで開かれ、2日目となる4日夜には、中教審初等中等教育分科会に関わる委員3名が登壇した。10月に取りまとめた中間まとめの読み解き方や込められた思い、改革の方向性を学校現場と共有するために必要なことなどについて語った。

熊本市教委はこのほど、市内の学校や教職員、児童生徒を対象にした「校則・生徒指導のあり方の見直しに係るアンケート」の調査結果をまとめた。それによると、自分の学校の校則を見直す必要があると感じているのは、小学生で30.3%、中学生で34.7%、高校生で46.2%、教職員で29.6%に上ることが分かった。日焼け止めやシャープペンシルの禁止、ソックスやヘアゴムの細かい規定などについて不要だとする意見があった。

日本スポーツ協会(伊藤雅俊会長)はこのほど、スポーツにおける性的指向や性自認への理解を深める啓発ハンドブック「体育・スポーツにおける多様な性のあり方ガイドライン」の改訂版を制作した。同協会では、体育や部活動に関わる教員やスポーツ指導者を中心に、学校現場やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブなどでの活用を期待している。