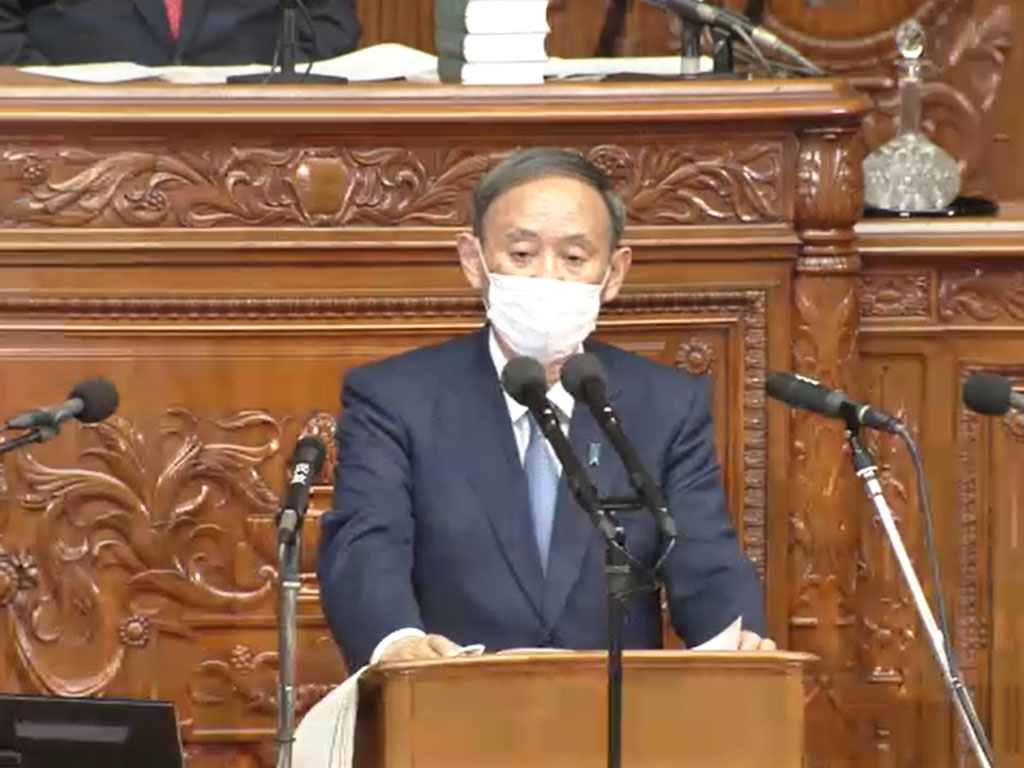

第203臨時国会が10月26日、召集され、菅義偉首相が衆参両院の本会議で、就任後初となる所信表明演説を行った。その中で教育について触れ、GIGAスクール構想での1人1台端末の整備を通して、全ての子供たちにオンライン教育を拡大する意欲を示した。また、児童虐待や子供の貧困対策などにも取り組む姿勢を見せた。

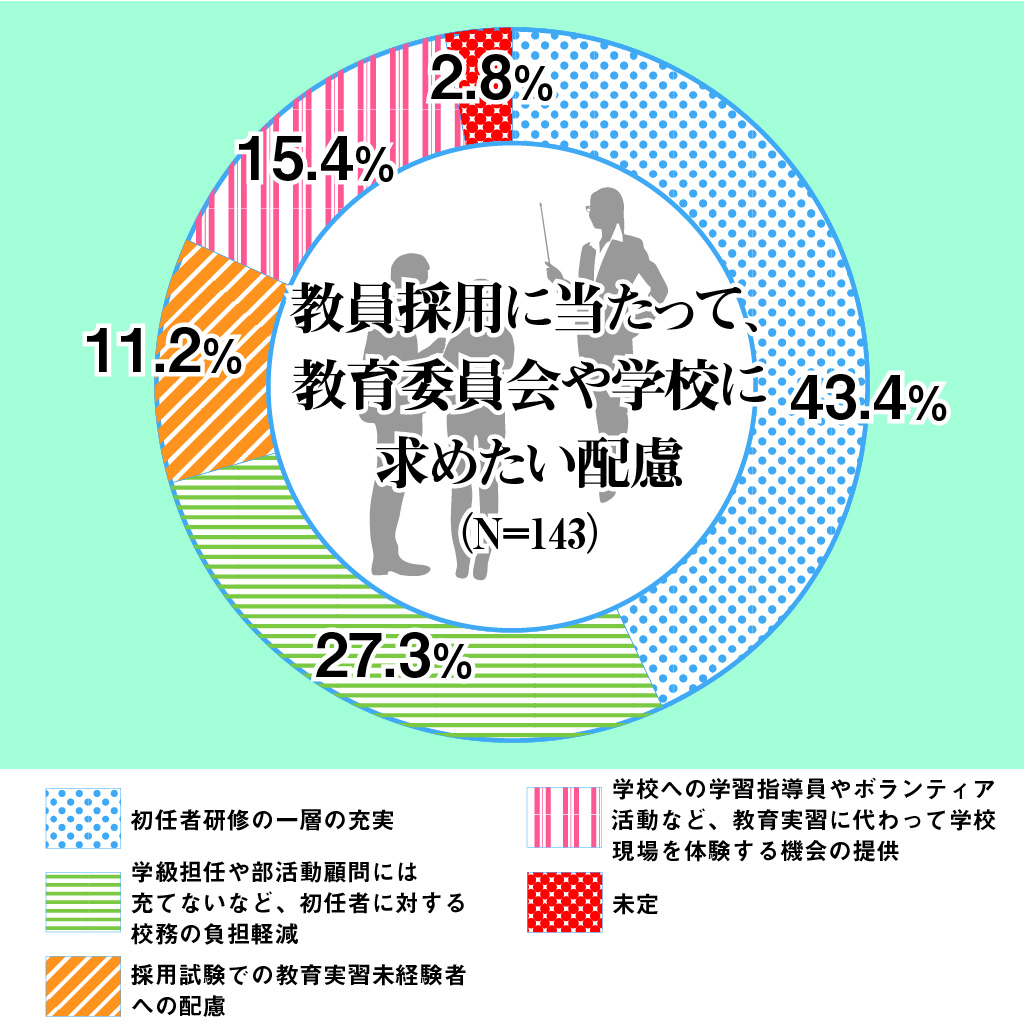

コロナ禍により教育実習が十分に行えなかった学生が多い状況を踏まえ、教員志望の学生の4割が、来年度以降の初任者への配慮として、初任者研修の充実を求めていることが、教育新聞が実施したアンケート調査で10月26日までに分かった。初任者を学級担任や部活動顧問に充てないようにするなどの配慮についても、3割の学生が支持した。

公立高校の設置者の立場から、多様なニーズに応じた高校教育について議論する全国知事会の「これからの高等学校教育のあり方研究会」は10月26日、第2回会合を開き、長野県、三重県などの高校を対象に、ICTを活用した学びの効果検証を行う方針を示した。期間は今年11月以降1~2カ月程度で、来年6月をめどに結果をまとめる。

秋から始まった総合型選抜などの大学入試を巡り、全国高等学校長協会(全高長)は10月22日、新型コロナウイルスの感染対策として行われているオンライン面接で、高校を面接会場に指定したり、面接中に通信が切断された場合は受験生の責任としたりしている大学があるなど、高校側の負担や受験生に不利益が出ないように配慮されているとは言えない事例があるとして、文科省に改善を求める要望書を提出した。

コロナ禍の影響で実施が困難になっている社会科見学をオンライン授業で実施する取り組みがこのほど、東京都調布市立若葉小学校(渡邊桂子校長、児童826人)の3年生で行われた。愛知県豊田市にあるキユーピー挙母工場と同校をZoomでつなぎ、従業員がマヨネーズやドレッシングの製造工程などを説明。児童らは事前に調べたことも踏まえ、積極的に質問を投げ掛けた。

部活動改革が叫ばれる中、経産省はこのほど、「地域×スポーツクラブ産業研究会」の初会合を開き、部活動などの地域スポーツの活性化に乗り出した。これまで教員や地域住民によるボランティアを主体としていた地域スポーツの課題を踏まえ、子供から高齢者まで、対価を払って質の高い指導を受けられるスポーツクラブ産業を育成することで、地域経済の成長の核にしたいという。

学習者用デジタル教科書の授業での使用を、教科ごとに授業時数の2分の1未満としている現行基準について、萩生田光一文科相は10月23日の閣議後会見で、「子供たちの発達状況に応じて、緩和を前提に見直しをしたらどうか」と述べ、緩和に向けて検討を加速するよう担当部局に指示したことを明らかにした。年内をめどに方向性を示す考え。

中教審の教育課程部会は10月23日、第121回会合を開き、これまでの審議に関するまとめの素案を提示した。初等中等教育分科会で同7日に取りまとめた中間まとめの中心的なテーマである「個別最適な学び」と「協働的な学び」などについて、これまでの議論を整理した。ただ、このフレーズが意味するところについて共通した理解が難しいという問題意識から、より伝わりやすい定義を探り、共通理解を促すための議論を有識者らが繰り広げた。

政府の規制改革推進会議は10月23日、雇用・人づくりワーキング・グループ(WG)の第2回会合を開き、オンライン教育の充実について、集中的に議論した。席上、文科省は、新型コロナウイルスの感染拡大による長期休校の期間中、いくつかの自治体が行ったオンライン指導の成果と課題に関する聞き取り調査の結果や、遠隔・オンライン教育に関連した規制緩和の取り組みをまとめて説明した。

小中学校における不登校児童生徒が18万1272人に上り、過去最多となったことが、文科省が10月22日に公表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになった。不登校の増加は7年連続。在籍児童生徒に占める割合は1.9%(前年度1.7%)となった。うち55.6%が90日以上欠席しており、不登校が長期に及ぶケースが多い状況が続いている。

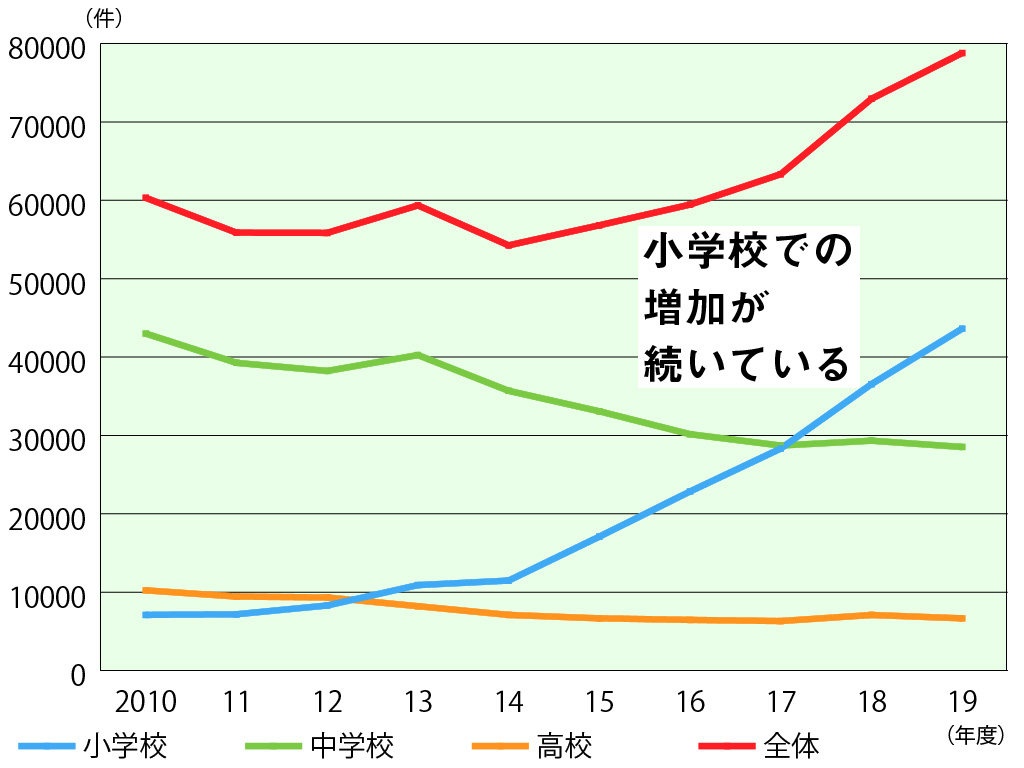

10月22日に公表された文科省の昨年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、小学生の暴力行為の増加に歯止めがかからず、依然として増え続けていることが示された。

京都府向日市立寺戸中学校(竹林広司校長、生徒517人)で10月21日、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が所長を務める「京都大学iPS細胞研究所」と同校をリモートでつないだ、課題解決型の出前授業が行われた。

自民党文部科学部会・教育再生調査会合同会議が10月22日開かれ、文科省は席上、初等中等教育における遠隔・オンライン教育について、不登校対策や高校を中心に規制緩和に取り組む方針を提示した。不登校の児童生徒や病気療養児へのオンライン授業を可能とするほか、不登校児童生徒には学習評価に反映するための実証研究を行う。

ポストコロナ時代の新しい学びの姿を検討している、中教審の初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は10月22日、第15回会合を開き、全国知事会の文教環境常任委員会委員長である阿部守一長野県知事に、公立高校設置者という立場からのヒアリングを行った。阿部知事は高校改革の一つに「現状3年とされている標準的な修業年限を、生徒の能力や希望により柔軟化していくこと」を挙げた。

学校における昨年度のいじめ認知件数が61万2496件に上り、過去最多となったことが10月22日、文科省が発表した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになった。前年度より6万8563件(12.6%)増加した。児童生徒1000人当たりの認知件数は46.5件(前年度40.9件)。児童生徒の生命にかかわる重大事態の発生件数も723件と、前年度(602件)より約2割増加し、過去最多となった。

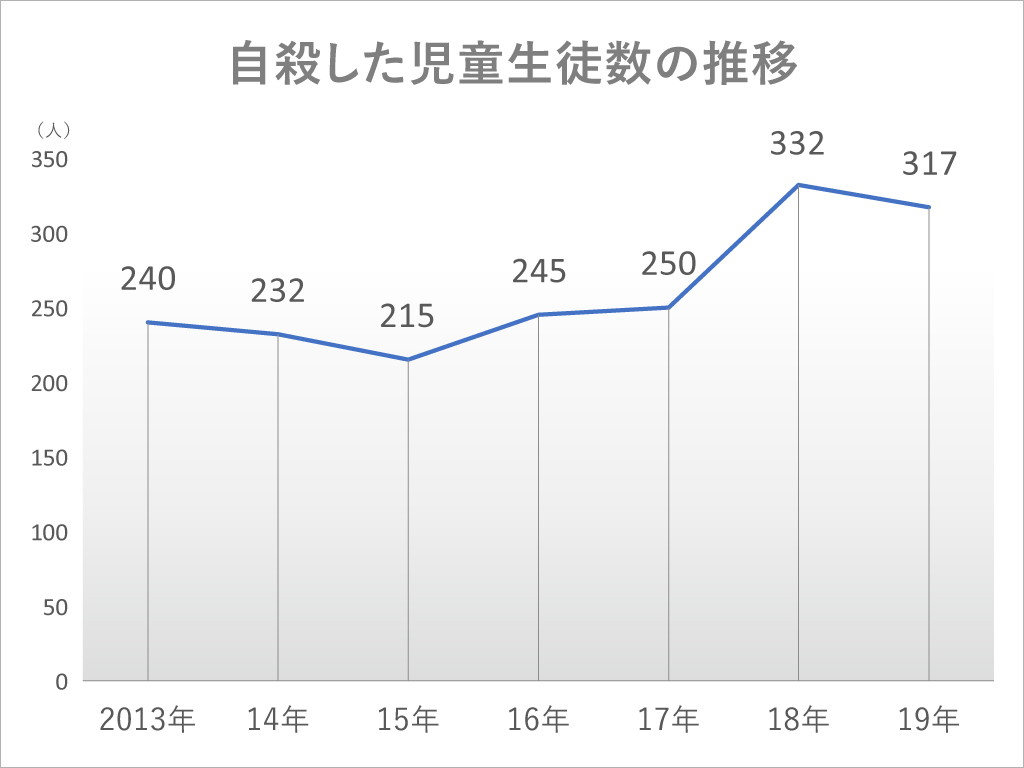

文科省が10月22日に公表した昨年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小中高から報告された自殺した児童生徒数は317人に上り、前年度より15人減少したものの、依然高い水準で推移していることが分かった。

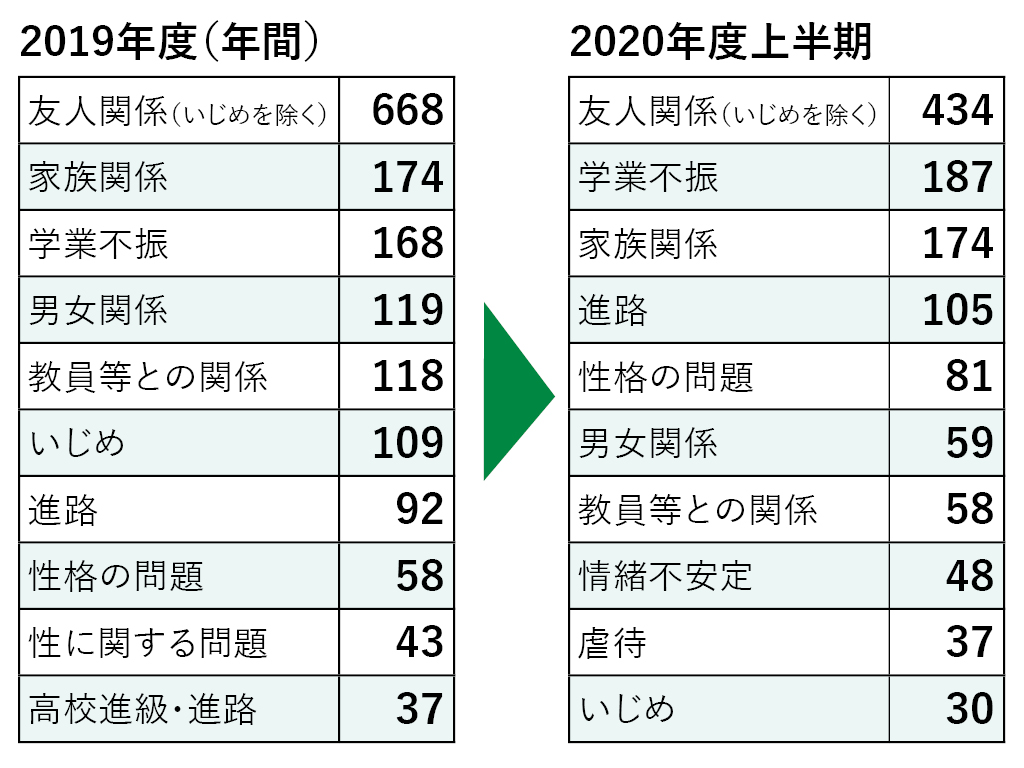

東京都教委が都内の中高生を対象に行っているLINEを活用した教育相談で、今年の上半期に、学業不振や進路の不安、情緒不安定などを訴える相談が増加するなど、コロナ禍の影響による変化があったことが10月22日、同教委の定例会で報告された。 今年度上半期に寄せられた相談件数は1800件で、1日平均9.8件(昨年度上半期は同11.6件)だった。

鳥取県教委は10月21日の定例会で、県立高校の教員が部活動の練習試合などで、同県教委の規定に反し、顧問が運転する車に生徒を同乗させるなどしていたとして、校長を含む83人を文書訓告や口頭厳重注意の処分にしたと発表した。同県教委では、運動部活動の大会では、公共交通機関がなかったり、利用が困難だったりする会場も多いとして、早急に実情に見合った形での規定の見直しを行う方針。

政府の教育再生実行会議は10月21日、教育のデジタル化に関わる内容を重点的に検討するデジタル化タスクフォース(TF)の初会合を開き、デジタル教科書の標準化や学習履歴(スタディ・ログ)の設計、教育現場への支援員の必要性などについて意見交換した。

ポストコロナ期のニューノーマル(新たな日常)における、新たな学びの在り方を検討している政府の教育再生実行会議・初等中等教育ワーキング・グループ(WG)は10月21日、第3回会合を開き、感染症対策や、ICTの本格的導入のための指導体制と環境整備などについて議論した。

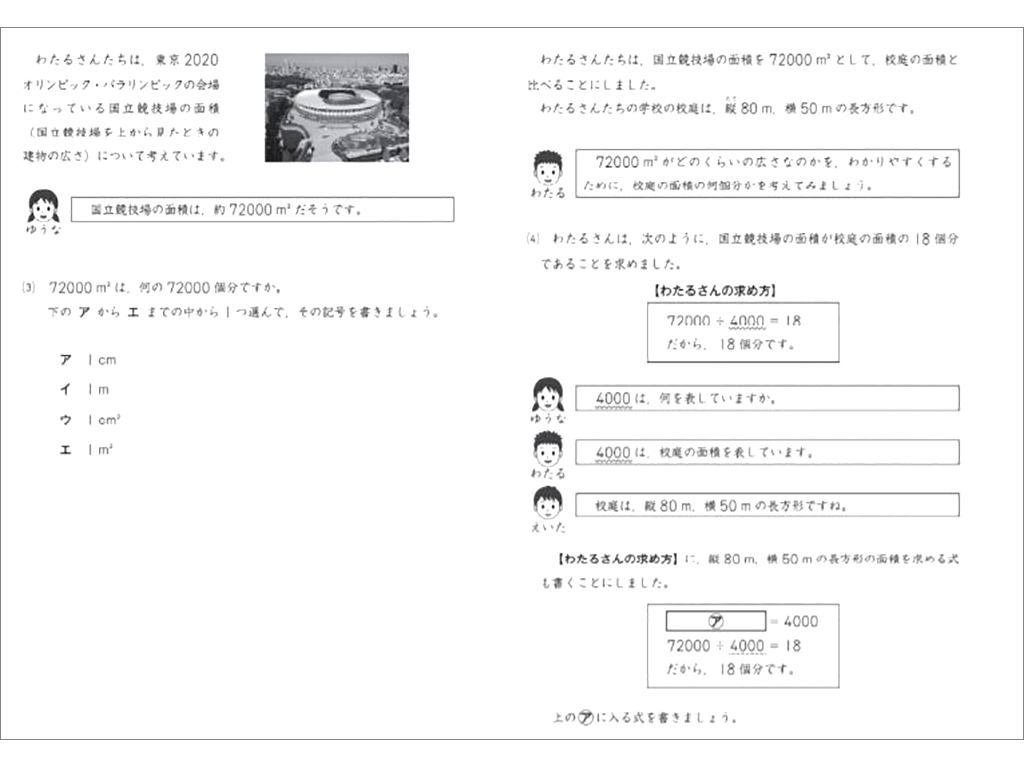

国立教育政策研究所(国研)は10月20日、コロナ禍による一斉休校の影響で中止となった、今年度の全国学力・学習状況調査の問題をホームページで公開した。併せて、調査問題を活用した学習指導の工夫をまとめた参考資料も公表した。

コロナ禍において、市内の全小中学校の児童生徒約4万7000人を対象に、双方向型のオンライン授業を4月から実現し、全国の教育・行政関係者から注目を集めた熊本市。その同市の大西一史市長、遠藤洋路教育長、本田裕紀教育センター副所長が登壇し、同市のICT教育について語るオンラインイベントが、このほど開かれた。

神戸市立向洋(こうよう)中学校の校舎内で「1人を殺害する」と書かれたメモが見つかり、生徒の安全確保のため、10月17日に予定されていた文化祭が中止となっていたことが、21日までに分かった。

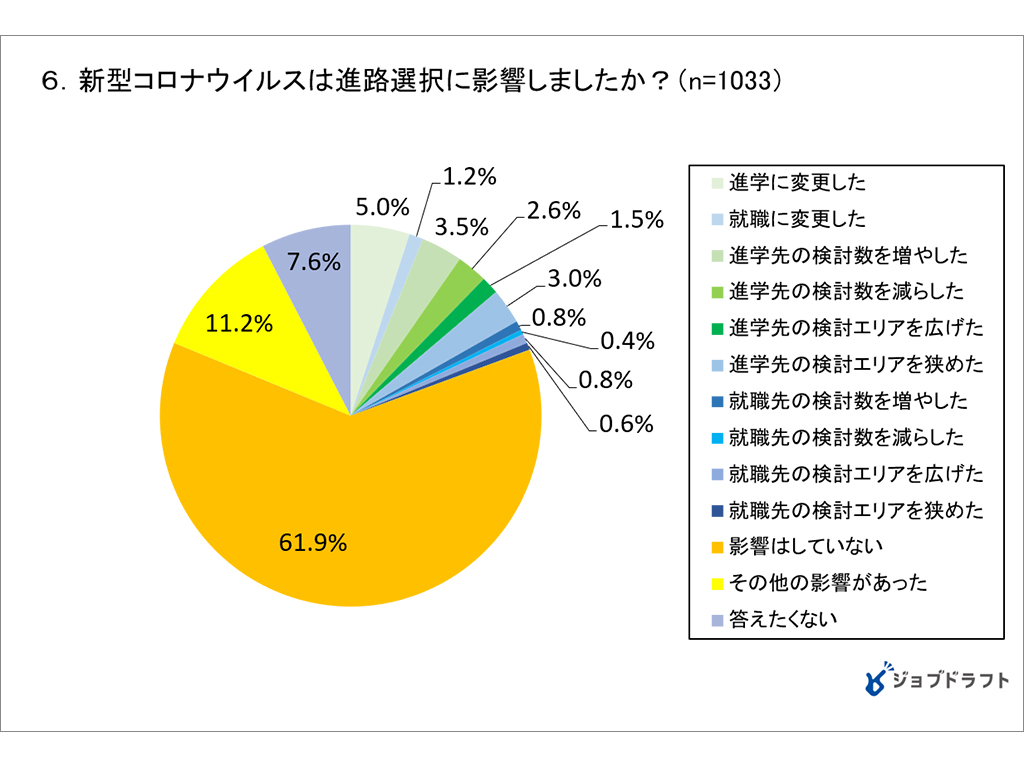

高校生の就職支援を行うジンジブはこのほど、15~19歳の高校生の就職活動に関する、今年9月時点での意識調査結果を公表した。コロナ禍の進路選択への影響は、6割が「影響していない」と答えたが、3割は就職や進学などで何らかの影響があるとした。

文科省は10月20日、学校が保護者などに求める押印の見直しや、学校・保護者間の連絡手段のデジタル化を可能なところから進めるよう求める通知を、都道府県・政令市教委などに向けて出した。手作業による入力・集計などを自動化することで、学校の働き方改革につなげるほか、保護者の負担軽減や、子供を介したお便りの配布などで、保護者に情報が伝達されない事態を防ぐのを目指す。

オンライン教育などニューノーマルにおける大学の在り方を検討している、政府の教育再生実行会議・高等教育ワーキンググループ(WG、主査・鎌田薫前早稲田大学総長)は、10月19日に開かれた第2回会合で、大学におけるグローバル化の推進について議論した。その中で大学の入学時期について、一律に9月入学に移行するのではなく、各大学の状況に応じて4学期制の導入など多様化を進めていく方向で一致した。

10月19日に開かれた超教育協会が主催するオンラインセミナーに、生徒が自宅から学んでも教室で学んでも、遜色ない教室環境づくりに挑戦している静岡聖光学院中学・高校の平本直之教諭らが登壇し、同校のプロジェクトについて講演した。すでにプロトタイプの教室では、台風により学校に来られない生徒が自宅から授業に参加できるようになるなど、さまざまな成果が挙がっているという。

昨年の臨時国会で成立した改正給特法で新たに盛り込まれた、1年単位の変形労働時間制を巡り、有志団体の「岐阜県の学校教育をよくする会」は10月19日、議会での条例提案をしないよう求める要望書を同県教委に提出した。