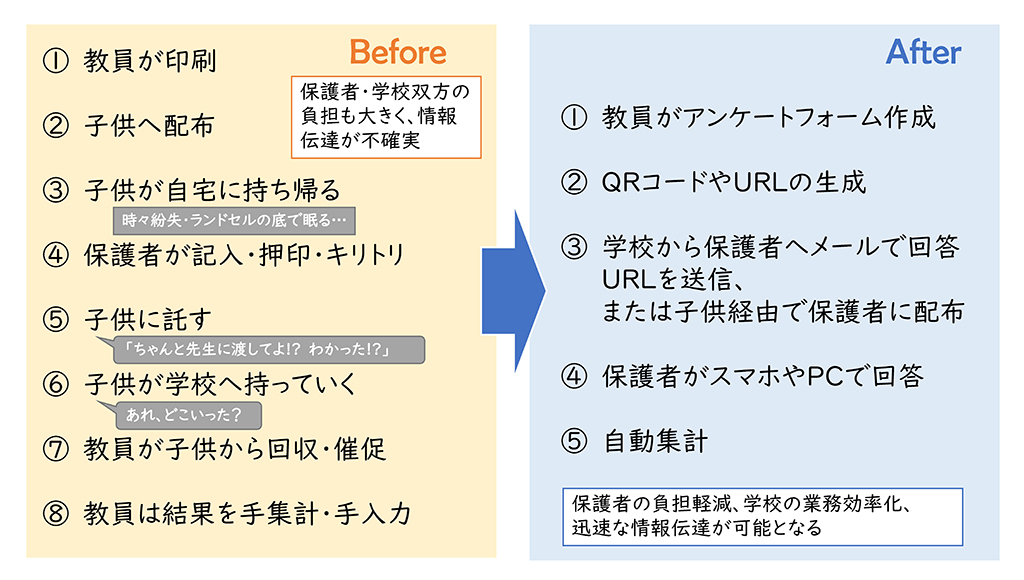

文科省は10月20日、学校が保護者などに求める押印の見直しや、学校・保護者間の連絡手段のデジタル化を可能なところから進めるよう求める通知を、都道府県・政令市教委などに向けて出した。手作業による入力・集計などを自動化することで、学校の働き方改革につなげるほか、保護者の負担軽減や、子供を介したお便りの配布などで、保護者に情報が伝達されない事態を防ぐのを目指す。

通知では、今年6月に整理された押印に関する政府の考え方に基づき、「押印があることで、保護者によって作成されたことが一定程度『推定』されるが、他人や児童生徒が(なりすましで)印鑑を使うことも可能。特に多用される認印は、保護者のものであることを認印自体から立証することは事実上困難で、押印の効果は限定的」とした。

その上で、保護者との連絡においては押印を得ることにこだわらず、メール配信システムや双方向のソフトウェアなどを活用することで、効率的な情報伝達手段を検討してほしいとした。

また、児童生徒やなりすましによる回答を防ぐため、個人IDやパスワードを付与するなどの対応が望ましいとした。また保護者からのメールやログインID・日時、回答内容などを記録・保存しておくことで、保護者からの意思表示を証明する手段になるとした。

文科省の担当官は「GIGAスクール構想で端末の整備が進むなど、デジタル化のベースが整いつつある。また、政府による書面主義の見直しや押印廃止の動きで、社会全体の理解も深まっている」と通知の背景を説明。

萩生田光一文科相は20日の閣議後会見で、「今回のデジタル化は学校の業務効率化、保護者の負担軽減、そして迅速な情報伝達につながるもの」と指摘。「ことによっては子供の方がシステムに詳しく、なりすましで遅刻や欠席の連絡をするなどということはあってはならないので、そういったセーフティーネットはしっかり考えていきたい」と述べた。

先週、自身のツイッターで「縦割り110番にも多くの声が寄せられていた、保護者と学校の間のやりとりに関して、学校の業務の効率化、保護者の負担軽減の視点から文科省が動きます」と告知していた河野太郎行政改革相も「多くの方から要請があったもので、文科省に対応をお願いしたところ、速いスピード感で進めてくれた。『もっと便利にできるはず』ということはたくさんあり、これからも(対応を)お願いしていきたい」とコメントした。

平井卓也デジタル改革相は「学校と家庭の間の効率的なコミュニケーションは、すでに一部の地域で進んでいるが、さらに加速してもらいたい。デジタルの一番のメリットは『つながる』ということ。学校現場には保護者や子供たち、先生方がつながるということが一番重要なのではないか。その意味ですごいスピードで加速してほしいと思うし、世の中や時代の変化に、現場は柔軟に対応してもらいたい」と話した。

一方、通知では、デジタル環境への対応が難しい家庭とのやりとりや、児童生徒の生命に関わるアレルギー、既往症の確認などには、書面による手続きを続けるなどの対応も考えられるとした。

萩生田文科相は「ICT環境のない家庭の保護者が負担感を感じて、新たな負担を負わなくてはいけないということは全く望んでいない。連絡帳やメモなどで今まで通り連絡を取っていただくことも、ツールとしてはしっかり残していきたい。デジタルとアナログ、しばらくはハイブリッドで進むことが必要だ」と指摘した。

通知で示された主なQ&Aは次の通り。

通知の全文や具体的なデジタル化のイメージは、文科省のウェブサイトで確認できる。