オンライン教育などニューノーマルにおける大学の在り方を検討している、政府の教育再生実行会議・高等教育ワーキンググループ(WG、主査・鎌田薫前早稲田大学総長)は、10月19日に開かれた第2回会合で、大学におけるグローバル化の推進について議論した。その中で大学の入学時期について、一律に9月入学に移行するのではなく、各大学の状況に応じて4学期制の導入など多様化を進めていく方向で一致した。

10月19日に開かれた超教育協会が主催するオンラインセミナーに、生徒が自宅から学んでも教室で学んでも、遜色ない教室環境づくりに挑戦している静岡聖光学院中学・高校の平本直之教諭らが登壇し、同校のプロジェクトについて講演した。すでにプロトタイプの教室では、台風により学校に来られない生徒が自宅から授業に参加できるようになるなど、さまざまな成果が挙がっているという。

昨年の臨時国会で成立した改正給特法で新たに盛り込まれた、1年単位の変形労働時間制を巡り、有志団体の「岐阜県の学校教育をよくする会」は10月19日、議会での条例提案をしないよう求める要望書を同県教委に提出した。

消費者庁は10月19日、消費者教育推進会議の第28回会合を開き、全世代にわたる体系的な消費者教育に関する分科会の取りまとめを了承した。また、会合ではコロナ禍で加速した、社会のデジタル化に対応した消費者教育の検討を進める必要性を確認した。

文科省はこのほど、中学校卒業後の進路としての、高等専修学校の魅力を発信する特集「高等専修学校オンラインセミナー」を、同省のYouTube公式動画チャンネルで公開した。動画では就職を目指す生徒だけでなく、「高校になじみづらい生徒にとって、学びのセーフティーネットとしての役割もある」と紹介。基本的な情報のほか、特色ある学校の取り組みを取り上げている。

学習履歴(スタディ・ログ)など、教育データの利活用を検討している文科省の有識者会議は10月19日、第2回会合を開いた。今回は有識者委員となっている教委の代表者3人が登壇し、学校現場でのデータ利活用の状況や課題について報告した。文科省は「今年度中に論点整理をし、方向性をまとめたい」とした。

関係閣僚と意見交換しながら改革を推進する河野太郎行政改革相は10月17日、2カ月に1度のペースで開催しているライブ配信「たろうとかたろう」で、「オンライン教育の導入は急務」と述べ、オンライン授業の在り方について自身の考えを語った。

政府の教育再生実行会議は10月16日、菅義偉首相が教育分野におけるデジタル技術の在り方について議論を深めるよう指示したことを受け、デジタル化タスクフォースを設置することを明らかにした。初等中等教育と高等教育の2つのワーキンググループ(WG)の検討課題のうち、教育のデジタル化に関わる内容について重点的に検討し、両WGの議論に反映させる。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は10月16日、第15回会合をオンラインで開催し、大阪大学高等教育・入試研究開発センター長の川嶋太津夫特任教授がまとめた資料を基に、大学入試の課題や問題点を改めて整理した。

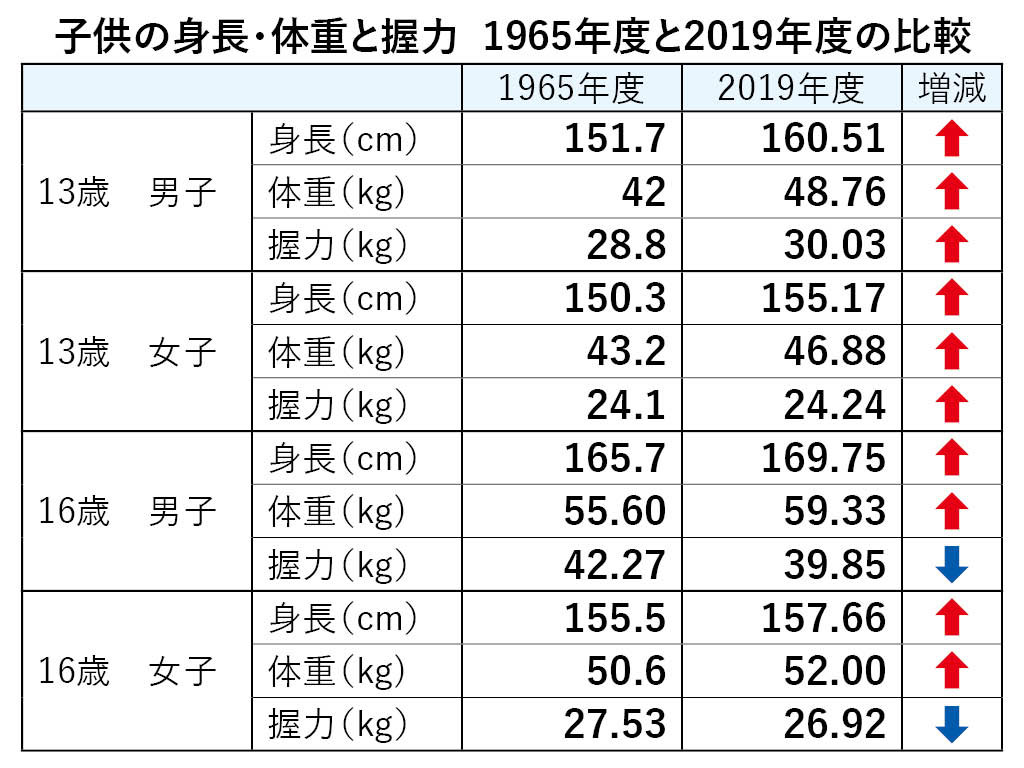

前回の東京五輪が開催されたころと比べ、日本の子供たちは体格が立派になったのに、それに見合う体力が伴っていない――。スポーツ庁が10月18日に発表した昨年度の体力・運動能力調査によると、10~19歳の男女の身長、体重、握力について、1965(昭和40)年度と2019(令和元)年度を比較したところ、身長と体重はいずれの年齢でも大きく向上しているが、握力は15歳以降で当時の記録を下回っていることが分かった。

学校教育でのICT活用を支える「データの標準化」の第一歩として、文科省は10月16日、学習指導要領の内容や単元に共通コードを割り振る「学習指導要領コード」を設定し、「教育データ標準」(第1版)としてホームページ上で公開した。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、「学習指導要領コードは、学校現場で教育データを効果的に活用するための基盤。

中教審は10月16日、第125回会合を開き、初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」が今月7日に公表した中間まとめ「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」について、意見交換を行った

自民党の教育再生調査会・恒久的な教育財源確保に関する調査プロジェクトチーム(PT)は10月16日、全国高等学校長協会(全高長)の萩原聡会長(都立西高校長)を招き、ポストコロナ時代の学生への経済的な支援について議論した。

インターネットを活用した広域通信制高校の「N高等学校」を運営する角川ドワンゴ学園は10月15日夜、ライブ配信による事業発表会を行い、新たに来年4月から茨城県つくば市に「S高等学校」を開校すると発表した。同時に、最先端のVRデバイスを本格導入した「普通科プレミアム」も両校でスタートする。

わいせつ行為や盗撮などの不祥事が続いていることを重くみた千葉県教委は10月14日、教職員の私物のスマートフォンやデジタルカメラでの児童生徒の撮影を原則禁止とするなど、厳しい対策強化に乗り出すことを定例会で決めた。

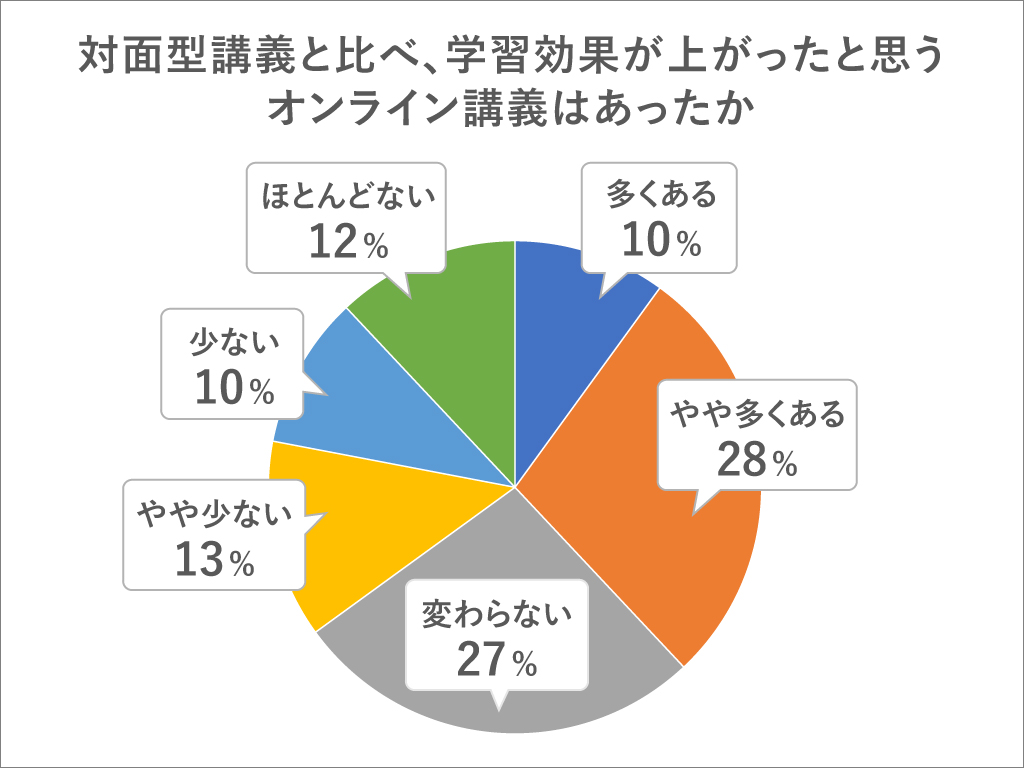

東洋大学は10月14日、全国15大学の学生約1500人から回答を集めた「コロナ禍対応のオンライン講義に関する学生意識調査」の結果を発表した。従来の対面型講義と比べ、オンライン講義は「通学時間がかからない」「自分のペースで学習できる」など肯定的な意見があった一方で、「自宅だと他の誘惑に負けそうで授業に集中できない」「ネットワークの不具合で音声や動画が途切れて聞き逃すことがある」といった声もあり、学生の集中力や自宅のオンライン環境などの課題も浮かび上がった。

政府は10月15日、新型コロナウイルス感染症対策分科会を開き、来年1月から2月にかけて予定される大学入学共通テストで、受験生が無症状の濃厚接触者となった場合、条件付きで受験を認めることを了承した。保健所から濃厚接触者に該当するとされた受験生であっても、PCRなどの検査が陰性で無症状の場合、試験会場まで公共交通機関や人が密集する場所を避けて移動し、別室で受験することを条件に、共通テストを受けることができる。

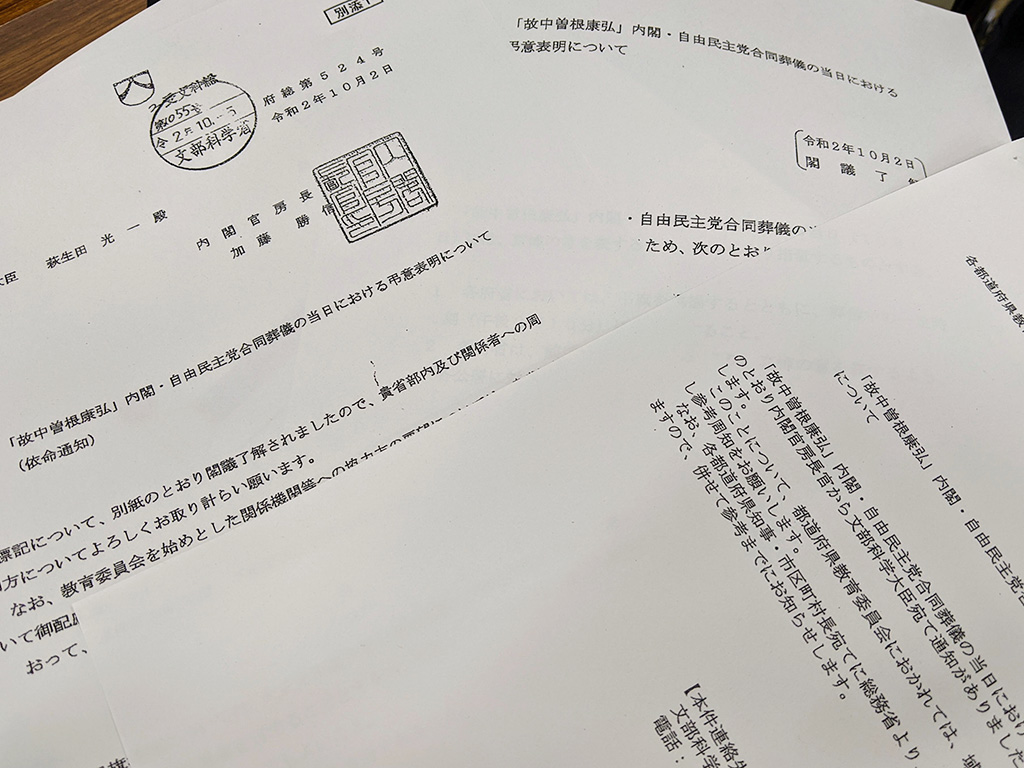

今月17日に行われる故中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬で、文科省が全国の国立大学や都道府県教委などへ、弔意の表明を求める通知を送っていたことが15日までに分かった。同日、同省は「過去の例もある中で内閣官房長官の通知を受け、参考として送付した」と説明。加藤勝信官房長官は、同通知は教育基本法には抵触せず、「教育の中立を侵すものでない」と述べ、あくまで自主判断に任せていると強調した。

中教審の初等中等教育分科会教員養成部会は10月15日、第117回会合をオンラインで開き、導入から10年を迎えた教員免許更新制の在り方について議論した。委員からは「現場からは、費やす時間や労力に比べ、役に立っていないとの声が多い」「廃止を検討できるのではないか」など厳しい意見が相次ぎ、座長の加治佐哲也兵庫教育大学長は「問題はかなり根深い」とさらなる検討の必要性を強調した。

ポストコロナ時代の新しい学びの姿を検討している、中教審の初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」は10月15日、第14回会合を開いた。今月7日に取りまとめた中間まとめ「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」を基に、教育長会など関係団体にヒアリングした。

大学入試センターは10月15日、来年1月に行われる大学入学共通テストの出願状況を公表した。今月8日に出願期間が終了した後、14日現在で受付処理が終了した人数は53万1907人で、うち99.8%に当たる53万1118人が第1日程(来年1月16日・17日)を選択し、第2日程(同30日・31日)は789人にとどまった。

日本若者協議会は10月14日、生徒会活動を経験した全国の高校生や大学生らで構成する「学校内民主主義を考える検討会議」の第4回会合をオンラインで開き、子どもの権利条約を研究する喜多明人早稲田大学名誉教授と、学習指導要領の改訂に関わった文科省の合田哲雄科学技術・学術総括官から、生徒会活動の課題や今後の位置付けについてヒアリングした。

政府の「デジタル庁」創設に向け、デジタル社会の在り方やデジタル改革の進め方について広く国民から意見を募るとしてウェブ上に開設された「デジタル改革アイデアボックス」が盛り上がりを見せている。10月14日夕方の時点で登録ユーザー数は約1800人に上り、これからの教育や学校に関する投稿も多く集まっている。

ブロックチェーンの活用で、学歴社会から学習歴社会へ――。超教育協会は10月14日、オンラインシンポジウムを開き、学習するほどトークンをもらえるeラーニングシステムを提供しているtechtec(テックテク)の田上智裕代表取締役が、教育分野におけるブロックチェーン活用の可能性について講演した。

「新型コロナウイルスをきっかけに運動部活動は変わるのか」をテーマにしたオンラインセミナー(笹川スポーツ財団主催)が10月9日に開催され、中澤篤史早稲田大学准教授と内田良名古屋大学准教授が対談した。 それぞれ、ウィズコロナ時代の新しい部活動はどう在るべきかを提言。

兵庫県宝塚市教委は10月13日、記者会見を開き、教職員の逮捕が相次いだことを謝罪した。同市教委は同日に臨時校長会を開き、法令順守の徹底を求めた。同市では、10月2日に市立逆瀬台小学校の主幹教諭が住居侵入容疑で、同12日には市立長尾中学校の教諭が生徒への体罰による傷害容疑で逮捕されている。

受験期の中学3年生と高校3年生の7~8割が、受験前に比べ運動不足に陥っていることが、明治大学サービス創新研究所が10月13日に公開した調査結果で分かった。 同調査は都内の中学校45校(公立25校、私立20校)、高校36校(公立8校、私立28校)の計81校の受験生1万8733人を対象に、2018年6月と11月に行われた。

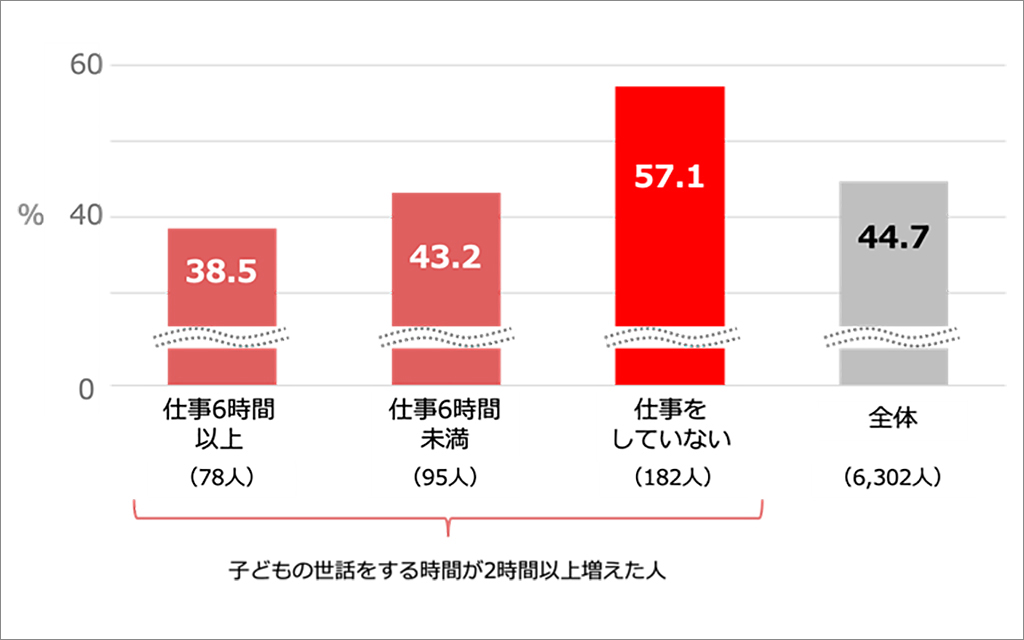

健康アプリを提供するリンクアンドコミュニケーションは10月13日、子育て世代のアプリユーザーに行った、新型コロナウイルスによる休校期間中の生活習慣の変化に関する調査結果を公表した。子供の世話をする時間が2時間以上増えた人で仕事をしていないと答えた人が、メンタル不安を抱えている割合が高いことが分かった。