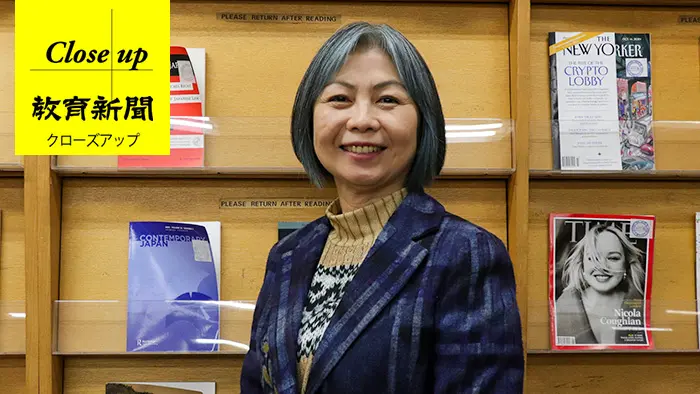

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で2018年、子どもたちの読解力に警鐘を鳴らした国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授の新井紀子氏が今月、新たに『シン読解力』(同)を上梓した。タイトルの「シン読解力」とは、文学作品を味わうような“読解力”ではなく、情報を伝達する目的で書かれた教科書や説明書のような文章を正確に読解するスキル。一生涯、学び続けることが求められるこれからの時代には、極めて重要になるという。反対に、シン読解力が不十分な子どもたちに学びを委ねても、深い理解にたどり着くことは難しいとも指摘する。学校が今こそ取り組むべきことを、新井教授に聞いた。

次期学習指導要領を見据えたデジタル教科書の制度設計を検討している中教審デジタル学習基盤特別委員会の「デジタル教科書推進ワーキンググループ(WG)」は4月28日、第7回会合を開き、中間まとめに対するパブリック・コメントや関係団体からの意見を踏まえ、今後の論点を議論した。パブリック・コメントの中には、デジタル教科書に対する懸念の声も寄せられた。

今年の全国学力・学習状況調査では、中学校の理科が初めてCBTで実施され、注目を集めた。CBTは従来の紙のテストでは難しかったタイプの問題を出すことができるなどのメリットがあり、他の学力調査や試験などでも研究や導入が進んでいる。中でも、IRT(項目反応理論)の考え方は知っておきたい。そこで今回は、CBTの基本的なポイントをQ&A形式で確認しておこう。

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で2018年、子どもたちの読解力に警鐘を鳴らした国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授の新井紀子氏が今月、新たに『シン読解力』(同)を上梓した。タイトルの「シン読解力」とは、文学作品を味わうような“読解力”ではなく、情報を伝達する目的で書かれた教科書や説明書のような文章を正確に読解するスキル。一生涯、学び続けることが求められるこれからの時代には、極めて重要になるという。反対に、シン読解力が不十分な子どもたちに学びを委ねても、深い理解にたどり着くことは難しいとも指摘する。学校が今こそ取り組むべきことを、新井教授に聞いた。

デジタル学習基盤の整備に向けた施策について横断的に議論する中教審の特別委員会は2月12日、今期最後となる第6回会合を開き、これまでのデジタル学習基盤を巡る議論や施策を総括した。GIGAスクール構想の進展によって学校現場でのICTの利活用は進んだ一方で、授業観の転換までには至っていないことが、今後の課題として挙げられた。

今年のノーベル賞はAIに関する研究が物理学賞、化学賞を受賞し、大きな注目を集めた。そして、生成AIがあらゆる分野で威力を発揮し、インターネットの登場に匹敵する大きな変化を社会にもたらしつつある。教育の現場はこの影響とどう向き合い、子どもたちにどう教えていけばいいのか。AIと教育の関係に詳しい公立はこだて未来大学の美馬のゆり教授に聞いた。

神奈川県鎌倉市立七里ガ浜小学校で先月、市立の小中学校の教職員約50人を対象に生成AIについての研修会が行われた。教員たちが実際に生成AIを使い、学びの場に生成AIをどのように活用するのか議論が行われた。