昨年12月に行われた中教審への諮問を受けて、教育課程企画特別部会で次期学習指導要領の骨格を検討する濃密な議論が繰り広げられている。新年度が始まり、次の学習指導要領も視野に入れた新しいチャレンジが学校現場で展開されることが期待される。そこで、文部科学省が先日公表した「諮問のポイント」をテキストに、特別部会でのこれまでの議論を振り返ってみたい。

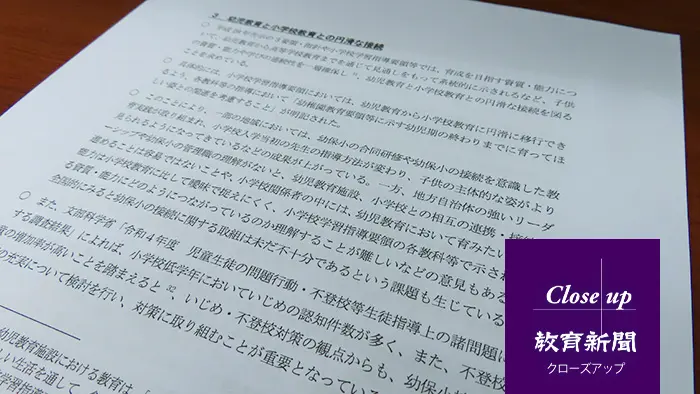

子どもが主体性を発揮しながら遊びや生活などの環境を通して行う幼児教育は、小学校にどんな影響をもたらすのか――。文部科学省の「今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会」は6月19日に、これまでの議論をまとめた「中間整理案」を示した。ウェルビーイングの観点から幼児教育の価値を捉え直し、幼保小接続の改善と実践の充実を求めている。その中には、幼児教育と対照的な小学校教育の問題に言及しているものも多くある。改めて「中間整理案」を幼保小接続の観点から読み解いていきたい。

次期学習指導要領を見据えた教育課程や指導、評価などの在り方を議論している文部科学省の有識者検討会は4月26日、第11回会合を開き、招かれた教育方法学(カリキュラム論、教育評価論)が専門の京都大学大学院教育学研究科の西岡加名恵教授が、「学習評価の在り方からカリキュラム改善を考える」というテーマで発表を行った。西岡教授は現行学習指導要領における評価の3観点のうち、「主体的に学習に取り組む態度」の成績付けは、「思考・判断・表現」に統合すべきだと提案した。

ベテランの小学校教員たちは、学習指導要領の改訂の度に、授業時数が子どもたちの生活に合わなくなってきたと感じている——。東京学芸大の大森直樹教授が発表した調査結果で、こんな傾向が明らかになった。1日当たりの標準授業時数は直近3度の改訂で増加の一途をたどっており、大森教授は「多くの教員は、今の子どもたちには過重な負荷がかかっていると感じている」と指摘した。