『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で2018年、子どもたちの読解力に警鐘を鳴らした国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授の新井紀子氏が今月、新たに『シン読解力』(同)を上梓した。タイトルの「シン読解力」とは、文学作品を味わうような“読解力”ではなく、情報を伝達する目的で書かれた教科書や説明書のような文章を正確に読解するスキル。一生涯、学び続けることが求められるこれからの時代には、極めて重要になるという。反対に、シン読解力が不十分な子どもたちに学びを委ねても、深い理解にたどり着くことは難しいとも指摘する。学校が今こそ取り組むべきことを、新井教授に聞いた。

自由進度学習を、何のためにやるのか――。公立・私立の教職員をはじめ、企業関係者や学生などが参加したイベント「TEACHERS' HUB 2025」がこのほど、主催する東京都中野区の新渡戸文化学園を会場に行われた。

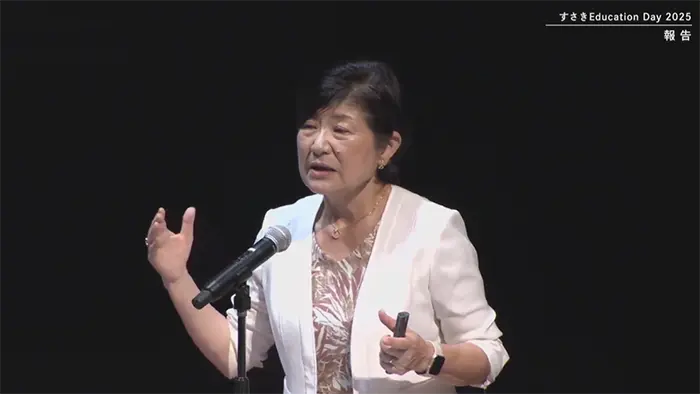

高知県須崎市が市を挙げて進める教育改革の現在地を語り合う「すさきEducation Day 2025」が8月25日、市内の会場とオンラインのハイブリッドで開催された。

個別最適な学びと協働的な学びの充実に取り組む日本個性化教育学会(会長:加藤幸次上智大学名誉教授)の第18回全国大会が、8月2日・9日の2日間にわたって開かれた。今回のテーマは「個性化教育50年の歩みを振り返り、次期学習指導要領を見据える」。

教師のキャリアや学びの選択肢、学校と企業の連携、さまざまな授業実践、探究やウェルビーイングなど、多彩なテーマのセッションを盛り込んだイベント「TEACHERS' HUB 2025」が、主催する東京都中野区の新渡戸文化学園を会場にこのほど行われた。

自由進度学習を実践する3人の教員(山下徹教諭、二川佳祐教諭、西田雅史教諭)と、1980年代から自由進度学習を見つめ続けてきた東京学芸大学の佐野亮子講師が、自由進度学習にまつわるモヤモヤを語り合う座談会。最終回となる今回は、「自由進度学習の方法論だけが広がっていないか」「自由進度学習に適した教科や単元はあるのか」「自由進度学習における教師の負担感」について、それぞれの意見が飛び交った。自由進度学習を実践する上で押さえておきたいポイントや、教師のマインドが浮かび上がってきた。

「個別最適な学び」の一つの方法として注目を浴びている「自由進度学習」。教育新聞が実施した読者アンケートでは、実践している教員も、していない教員も、さまざまな「モヤモヤ」を抱えていることが分かった。今回、自由進度学習を実践する3人の教員と、1980年代から自由進度学習を見つめ続けてきた東京学芸大学の佐野亮子講師が、自由進度学習に関するモヤモヤを語り合う座談会を実施。

どの教科にも好きな子、嫌いな子が一定数いるものだ。しかしその中でも「体育嫌い」は、体育の授業や指導する教師に起因する要素が大きいのではないだろうか。教師が「体育嫌い」について考えることは、スポーツ指導とは一線を画す体育教育の在り方そのものを考えることにつながる。「保健体育」の教師や教員養成に携わる大学の教員に聞いてみた。体育とは本来何を学ぶ教科なのか。問われているのは、教師の方なのかもしれない。

「個別最適な学び」の一つの方法として、にわかに注目を浴びている「自由進度学習」。関連する書籍も多数出版され、実践する教員や学校も増えているが、実際にはどのような教科や規模で取り組みが進んでおり、どんな成果や課題が見えてきているのか――。教育新聞では自由進度学習の「今」を探るため、読者アンケートを実施。その結果、経験がある教員はおおむね満足度が高く、子どもたちの学びへの意欲が高まったと感じており、教員の子ども理解も進むことが分かった。一方、一斉授業と比べて負担増を感じている教員が半数を超えるなど、課題も見えてきた。また、経験のない教員からは「やり方が分からない」「子どもたちに合わない」などの不安や意見が浮かび上がってきた。

次期学習指導要領における教育課程の編成に関し、文部科学省は4月10日に開かれた中教審の教育課程企画特別部会第5回会合で、個々の児童生徒に着目した教育課程の特例として、新たに特定分野に特異な才能のある児童生徒や、不登校の児童生徒を対象にした特別な教育課程編成を認める方針を示した。日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程も見直し、日本語の習得のみならず、デジタル技術や母語も生かして資質・能力を育成するものに改善する。

『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で2018年、子どもたちの読解力に警鐘を鳴らした国立情報学研究所社会共有知研究センター センター長・教授の新井紀子氏が今月、新たに『シン読解力』(同)を上梓した。タイトルの「シン読解力」とは、文学作品を味わうような“読解力”ではなく、情報を伝達する目的で書かれた教科書や説明書のような文章を正確に読解するスキル。一生涯、学び続けることが求められるこれからの時代には、極めて重要になるという。反対に、シン読解力が不十分な子どもたちに学びを委ねても、深い理解にたどり着くことは難しいとも指摘する。学校が今こそ取り組むべきことを、新井教授に聞いた。

「授業時数や単位数を各校の校長に権限委譲し、引き算していかない限り、個別最適な学びや探究的な学習は実現できない」――。そう訴えるのは、文部科学省の学校DX戦略アドバイザーとして全国19自治体に生成AI研修などの支援を行っている、スクールエージェント代表取締役の田中善将氏だ。個別最適な学びや探究的な学習を広げる上で、生成AIの活用以前に重要なことは、「学校教育のスリム化」だとして、次期学習指導要領に向けた議論の中心に据えるべきだと主張する。

「総合的な探究の時間」や、共通必履修科目としての「情報Ⅰ」の開設といった新しい展開がある高校のカリキュラム。現行の学習指導要領は2022年度に1年生からスタートし、今年度で3年生での実施が始まったところだが、早くも次期学習指導要領に向けた議論が動き出している。全国高等学校長協会(全高長)の内田隆志会長(東京都立三田高校校長)は「生徒の特性に合わせて科目の選択に幅を持たせることができないか」と、カリキュラムの柔軟性が必要だと訴える。

今年4月、兵庫県姫路市の教育長にTBSの元アナウンサー・報道記者の久保田智子氏が就任し、大きな注目を集めている。就任して約5カ月がたった今、久保田教育長は「学校の中」と「学校の外」の価値観に大きなギャップを感じていると話し、「学校がやること・やらないことをもっと明確にし、産官学連携で学校の働き方改革を進めていく」と力を込める。子どもたちが自分らしく学べる環境づくりなど、今後の姫路市が目指す教育についてインタビューした。

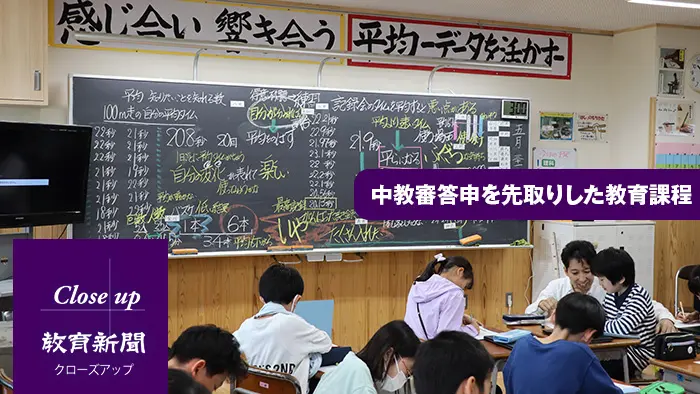

富山市立堀川小学校は、子どもが自分自身の着眼点に基づいて進める「ひとり学習」と、子どもたちがお互いの考えを聞き合う「集団過程」を往還しながら、それぞれの学びを深く追究していくという独自の教育実践を数十年にわたって積み重ねてきた。その姿は、中教審答申がこれからの教育課程の基本コンセプトとして掲げる「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実」という考え方を先取りし、具体的な実践を磨き上げているようにもみえる。5月31日と6月1日に行われた同校の教育研究実践発表会を通して、堀川小学校の取り組みをシリーズで紹介したい。第1回では「聞き合い」による授業の風景をプロローグとしてお届けする。

川崎市立川崎小学校では、2代の校長が12年間かけ、子ども主体の授業の実現に向けた校内研究を重ねてきた。鍵は「全員参加・全員理解」の授業と「子どもたちが安心して過ごせる学級経営」。結果として、外国につながる子どもに不登校児童は現在なく、教師と保護者の良好な関係という好循環も生み出している。ごく一般的な公立小学校が粘り強く続ける取り組みを取材した。