どの教科にも好きな子、嫌いな子が一定数いるものだ。しかしその中でも「体育嫌い」は、体育の授業や指導する教師に起因する要素が大きいのではないだろうか。教師が「体育嫌い」について考えることは、スポーツ指導とは一線を画す体育教育の在り方そのものを考えることにつながる。「保健体育」の教師や教員養成に携わる大学の教員に聞いてみた。体育とは本来何を学ぶ教科なのか。問われているのは、教師の方なのかもしれない。

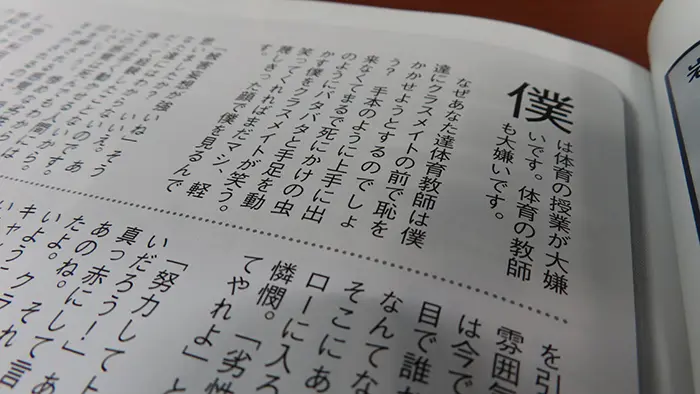

「僕は体育の授業が大嫌いです」

教師が読めば冷や汗が出るような書き出しのエッセーが最近、SNSで大きな共感を呼んだ。音楽クリエイターのヒャダインさんが書いたそのエッセーが載っているのは、なんと体育の教師が主要な購読者である雑誌『体育科教育』(大修館書店)だ。しかも掲載された2019年3月号の特集は「運動が苦手な子どもが輝く授業をつくろう」。この特集に対してもヒャダインさんは「常日頃、『運動が得意な子は輝いている」と思ってるってことですよね? 上から目線の差別意識丸出しじゃないですか」と手厳しい。

ただ、問題提起の内容は刺激的だが、「体育嫌い」の子どもは、おそらくかなり以前から一定数存在していた。だからこそ、エッセーが載ってから6年もたっているにもかかわらず、SNSで再び注目されたのだろう。

いくつかのデータで考えてみよう。

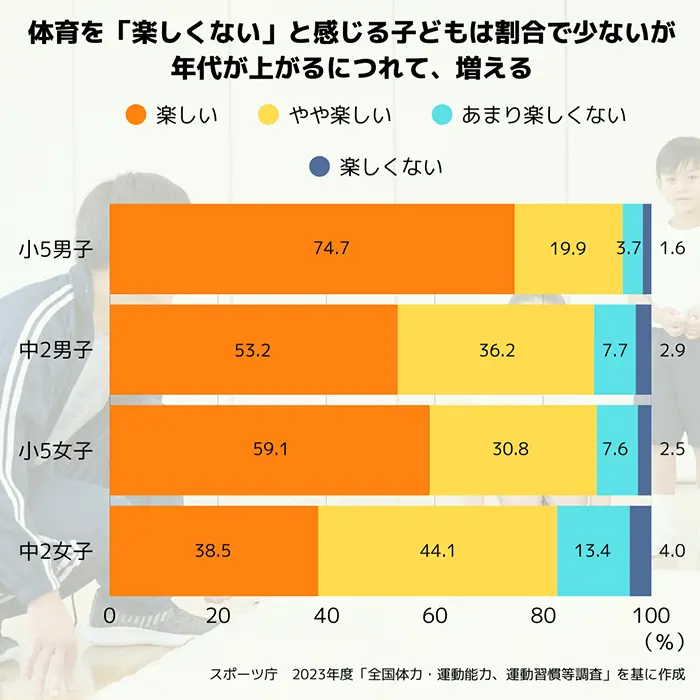

まず、小学5年生と中学2年生を対象にしたスポーツ庁の2023年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」で「体育の授業が楽しいと思う」と答えた割合は、小学5年生の男子で74.7%、女子で59.1%だ。逆に「楽しくない」と答えているのは少数派だ。これらの割合はここ数年ほぼ横ばいとなっている。

これが中学2年生になると、「楽しい」は男子で53.2%、女子で38.5%に減少。その分、「やや楽しい」や「あまり楽しくない」「楽しくない」が増えている格好だ(=グラフ)。

もう少し幅広い年代を対象に多面的に捉えたデータもある。笹川スポーツ財団が行っている調査「子ども・青少年のスポーツライフ・データ」の2019年調査の報告書では、4~11歳と12~21歳に分けて、学校の体育の授業について感じていることを複数回答で尋ねている。

それによると、学校の体育の授業を「楽しい」と感じている割合は4~11歳では70.8%だが、12~21歳では42.6%だ。一方、「できないと恥ずかしい」は4~11歳で17.2%、12~21歳で18.7%いるなど、ネガティブな思いに関する項目の一部では、年代が変わっても割合が一定な傾向にある。

これらのデータからは、年代が上がるにつれて体育が楽しいと感じる割合が減り、その傾向は女子の方が強く表れる半面、体育にネガティブな思いを持っている割合は、項目にもよるが、一定かやや増えるということが言えそうだ。

もしかするとこれは、日本人の大人になってからの運動習慣やスポーツへのイメージにも影響しているかもしれない。

このような「体育嫌い」について、体育を指導する教師はどう感じているのだろうか。特にそれが顕著に表れそうな高校の「保健体育」の教師に聞いてみた。

千葉県立松戸向陽高校の瀬和真一郎教諭は大学生の頃、地域のサッカークラブの立ち上げに関わるなどし、当時はどちらかと言えば教師よりもフィジカルコーチ(スポーツ選手の身体能力を向上させる専門家)を目指していたという。

「サッカーのコーチの経験から、教師になっても楽しく授業をすることは意識していた。しかし、実はこのコーチ的な部分が体育嫌いを生み出しているのではないか。『やればできる』や『できるようになることが素晴らしい』という価値観は、体育ではなくスポーツの指導なのではないか。では、体育って何だろうと考えれば考えるほど分からなくなる」と自問自答する。

昨年度まで筑波大学附属坂戸高校に所属し、今年度から筑波大学附属桐ヶ丘特別支援学校の「保健体育」を担当している藤原亮治教諭は「中高生年代になると、自分の好き・嫌いや得意・不得意、発達的な指向性がある程度固定化されている。だからこそ、自分の中で固まっているこれらのイメージに対して、体育がどんな価値を与えられるのかを意識して授業や教材を考えないと、生徒には響かない」と話す。

藤原教諭が指摘するのは、体育での生徒の学習評価の問題だ。「例えば長距離走と持久走では、前者を選択する学校が多い。その場合、誰が早いか遅いかは当然、一目瞭然だ。だからこそ心拍数をハートレートモニターで計測するなどして、その生徒が実際どのような負荷で取り組んだのか。またはどんなことに心掛けた結果、変容していったのかを可視化するなどし、その学習プロセスに生徒と教員がともに目を向けるような取り組みが増えていく必要がある」と藤原教諭。こうした学習評価を行うことを、藤原教諭はあらかじめ生徒に説明し、理解してもらっているそうだ。

しかし、高校の体育の授業は複数の教員が担当することが多いため、従来の競技志向が強い授業のやり方や価値観、評価を変えていくのは一筋縄ではいかない。もしかすると、体育の在り方に疑問を感じながらも、変えられないことに葛藤を抱えている教師もいるかもしれない。

大学における教員養成でも、体育を問い直す取り組みが広がっている。

日本大学文理学部の伊佐野龍司准教授は、保健体育の教師を志望する学生が多く履修するゼミ形式の「スポーツ教育学演習/学校保健演習」の授業のたびに、哲学や倫理などの観点から学校教育や体育について考えさせる600~700字のリポート課題を出している。その中の題材の一つに、ヒャダインさんの「体育嫌い」のエッセーもある。

「体育の教員を目指す学生は何かしらの競技経験者が多く、運動ができれば教えられるといった思い込みや、自分が教わってきたことをそのまま適用してしまう恐れがある。だから、最初の授業では概念崩しのようなことから入る」と伊佐野准教授。ヒャダインさんのエッセーも、実際に教師になったとき、目の前の生徒はそう思っている可能性があるということを意識してもらおうと採り入れているそうだ。

「スポーツの種目をそのまま授業でやるのではなく、どのように学ばせるか。教材『を』教えるのではなく、教材『で』教えなければならない。スポーツの種目は体育の目標を達成するための一手段でしかないはずだが、その種目の持っている意味や価値を踏まえた上で、教材化して授業に落とし込んでいかないと、気が付くと競技種目としてのスポーツを教えることに陥ってしまう」と伊佐野准教授は強調。

「体育は教養だ。一生付き合っていく自分の身体を感覚的、理論的に捉えていくのは体育だからこそできる。例えば鉄棒を使った運動は日常生活ではやらないが、そうした非日常の運動をすることで自分の身体と向き合うことになる。できるかできないかが評価に反映されて、成果主義や技術主義に傾倒していってしまうのは、体育の教育的価値を十分に引き出しているとは言いがたい」と警鐘を鳴らす。

東京学芸大学の鈴木直樹准教授は、体育を専攻しない学生を対象にした体育指導に関する授業で「『できないから面白い』ことを意識させている」と話す。

どういうことか。「いつでもできるようなことをやらせると、すぐに飽きてしまうし、達成感も少ない。それに『できる』という状態は、往々にして他人との比較の中で成り立ってしまう。つまり、誰かを『できない人』にしないと、自分が『できる人』になれないという構造になりがちだ」と鈴木准教授。例えば、課題は子どもがまだできない、チャレンジしたくなるようなものをそれぞれ設定してもよいし、ルールなどを変えることで、スキルの差があってもみんなが楽しめたり、考えたりできる教材になる。

「体育の授業の中で、これまではできない子どもを練習させて、できる子どもと同じ環境に入れさせようとしてきた。それを学習と捉えてきたから、結果的に体育嫌いが生まれる。変えるべきは環境で、体育嫌いが問題なのではなく、そういう環境づくりを促せるかどうかという教師側の問題だ」と鈴木准教授は指摘する。