来年4月からスタートする新しい教員研修制度を見据え、学校現場では教員不足や多忙化といった課題を抱えながらも、教員の学びの模索が始まっている。埼玉県戸田市立美女木小学校(山田一文校長、児童699人)では、全教員が一律で参加するこれまでの校内研修を改め、それぞれの教員が学びたいことを学ぶ「個別最適な校内研修」に取り組んでいる。

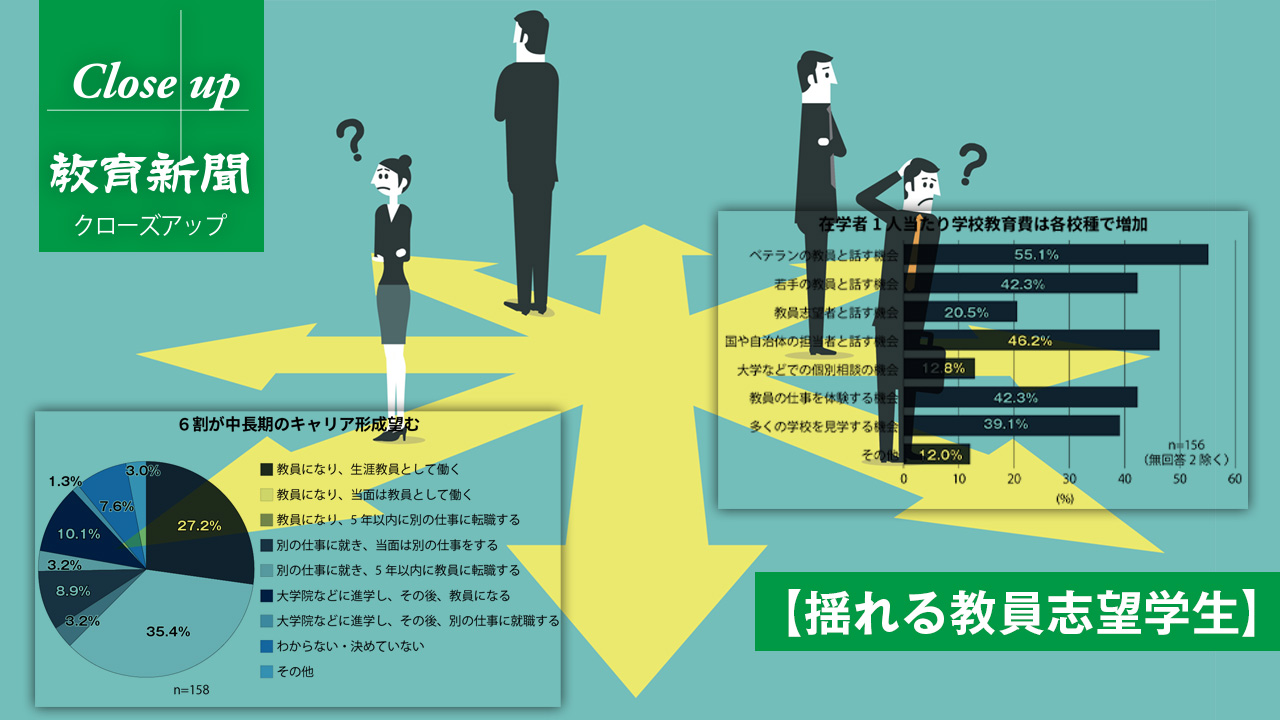

教員不足や学校の働き方改革が大きな課題となる中、教員を目指す学生たちが考えていることを探るため、教育新聞は6月30日から7月6日にかけて、教職課程を履修する学生を対象としたオンラインアンケートを実施し、158件の有効回答を得た。

子供たちの多様化などを背景に、これまで草の根で脈々と続けられてきた「個別最適な学び」が今、改めて注目を浴びている。現在、中教審の「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」の委員を務め、山形県天童市立天童中部小学校の「マイプラン学習」などの導入にも関わった上智大学総合人間科学部教育学科の奈須正裕教授は、個別最適な学びに取り組むことで、一斉指導ではなかなか見えなかった子供一人一人の学びの姿が浮き彫りになると話す。

単元内自由進度学習「マイプラン学習」を導入した山形県天童市立天童中部小学校(石澤明子校長、児童637人)。そこでの教員の役目は、子供たちが学ぶ時のよりどころとなる「学習の手引き」を作ったり、資料や教材など学びの環境を整えたりした上で、子供たちの学びをひたすら見守ることだという。

山形県天童市立天童中部小学校(石澤明子校長、児童637人)では、4年ほど前から新たな学びの形の模索が始まっている。「今も未来も、子供たちが幸せに暮らせるように支援すること」、そして「将来、教職員がいなくても自分たちだけで学び合えること」――。

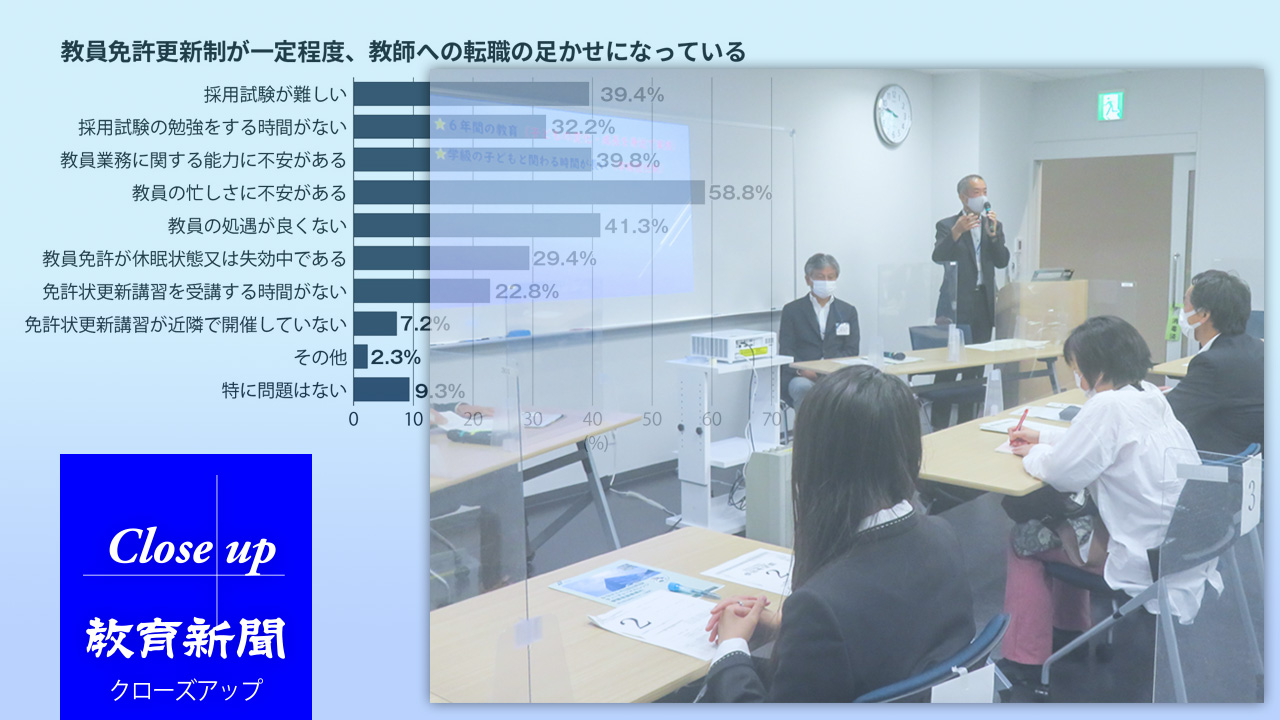

教員免許更新制の廃止に代わり、新たな教員研修制度がスタートする。末松信介文科相は先月の閣議後会見で新制度について「必要な学びを(教員が)主体的に行っていくことが基本と考えている」と発言しているが、そうした教員の学びを支える仕組みをどう構築するかも課題だ。

7月1日、改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制が廃止された。教員免許を取得していても、一度も教壇に立ったことのない非現職教師(ペーパーティーチャー)は全国に数多く存在している。こうした中には学校現場の教員不足が深刻になる中で、「自分も何か学校現場の役に立てるかもしれない」と考えている人もいるかもしれない。

教員不足や採用倍率の低下が深刻な問題となる中でも、教員を目指して日々、学び続けている学生たちがいる。SNSなどで話題になる教員の長時間労働や業務量の多さ、責任の重さなどの苦労は当然、学生たちの耳にも届いており、教職への情熱と、労働環境への不安のはざまで悩んでいる。

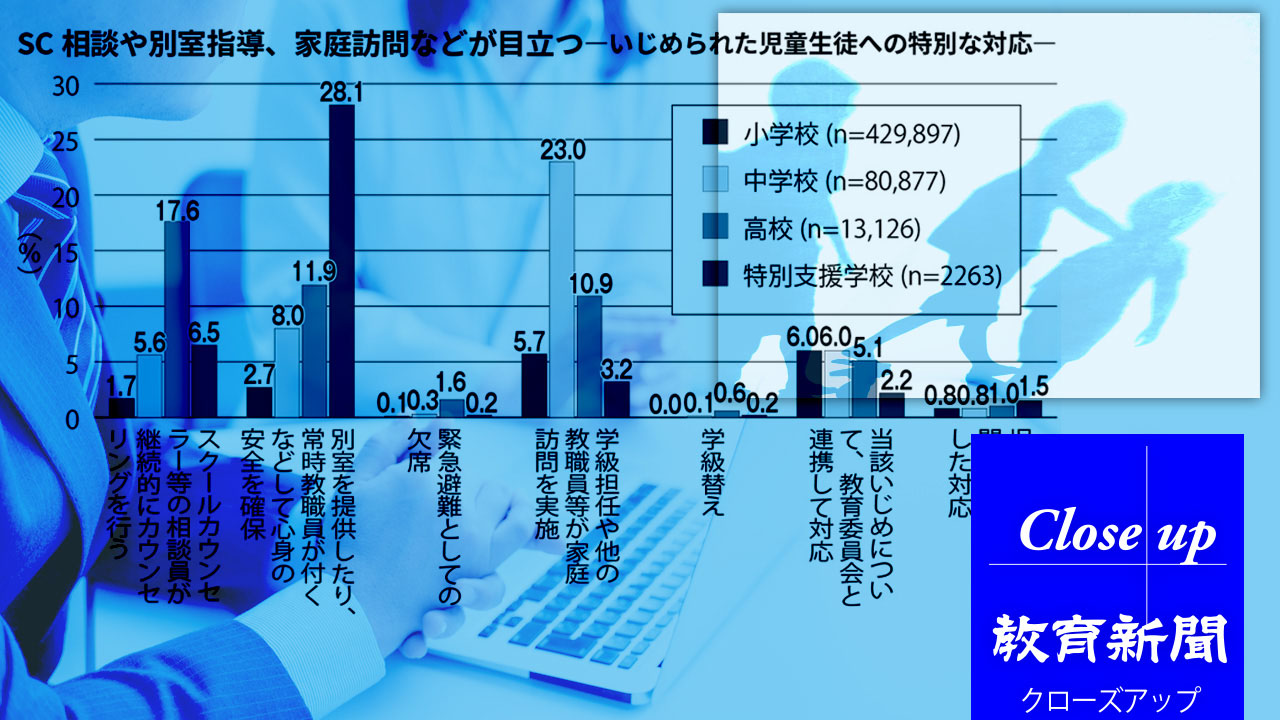

いじめられた子供が学校に行けなくなり、いじめた子供が平然と登校し続ける。こうした状況が、いじめを巡ってしばしば指摘される。加害者への制裁強化を求める声が根強い一方で、いじめ問題を間近で見つめてきた専門家が指摘するのは、被害者への支援やケアが不十分なままとなっている実態だ。

「Schools for the Future」。タイトルにそう銘打った文科省の学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議の最終報告が今年3月に公表された。個別最適な学びと協働的な学びを一体的に実現していくための学校とは、一体どんな姿なのだろうか。GIGAスクール構想の実現や少子化などで学校施設に求められるニーズが変化する中で、工夫しながら新しい空間を生み出している学校現場を取材した。

ロシア軍によるウクライナへの侵攻が始まってから約4カ月。日々さまざまなニュースが飛び込んでくる中で、日本の学校現場で何ができるのだろうか。ウクライナの人々の声に耳を傾けながら、教育の役割や可能性をシリーズで探る。第1回は、東京都東久留米市にある自由学園の生徒とウクライナ人家族の交流から、遠い国の出来事をいかに自分事として捉えるかを考える。

文化部の中でも普段はあまり目立たない存在の「パソコン部」などのデジタル系部活動に今、熱い視線が注がれている。経産省は3月に「デジタル関連部活支援の在り方に関する検討会」の提言を取りまとめ、不足しているIT人材育成のために、産官学が連携したデジタル系部活動の支援を打ち出した。

休日の地域移行への対応が喫緊の課題となっている部活動改革。しかし、さらにその先にある部活動の姿を構想して、活動を始めた団体がある。日本初の文化系・地域部活動として静岡県掛川市を拠点に活動を始めた「Palette(パレット)」は創設から5年目を迎え、メンバーの中学生が主体的に活動内容を決めたり、運営を担ったりする体制に進化。

土日を中心とした部活動の地域移行が来年度からスタートする。スポーツ庁や文化庁では検討会議を立ち上げ、具体的な地域移行に向けた課題を協議してきた。先行する一部の自治体では地域移行に向けたさまざまな取り組みが始まっている。そこではどんな工夫や課題がみられるのか。地域移行への模索を取材した。

長引くコロナ禍に加え、深刻化する教員不足や部活動の地域移行、働き方改革など、多くの課題を抱える中学校の教育現場。全日本中学校長会(全日中)の新会長に就任した、東京都台東区立忍岡中学校の平井邦明校長は、全日中の重点課題に「教職の魅力向上」を挙げ、「苦しい声ばかりが上がっているが、子供たちの成長に携わり、大きな喜びが得られる仕事だと伝えたい」と語り、教員のよりよい働き方を実現していく必要性を指摘する。

今年度から新学習指導要領への移行が始まり、それに伴い2025年の大学入学共通テストも変更されるなど、転換期にある高校現場。5月25日の総会で新たに全国高等学校長協会(全高長)の会長に就任した、東京都立桜修館中等教育学校の石崎規生(のりお)統括校長に高校教育の課題についてインタビューした。高校現場に次々と改革の波が押し寄せる中で、石崎校長は「困っている学校に寄り添い、支えていきたい」と強調。

子どもの育ちを考える上でも、マスクについてはそろそろ考えなければいけない――。厚労省は5月20日、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」での専門家らの意見を踏まえ、オミクロン株の感染拡大で一時的に推奨していた未就学児のマスク着用なども含め....

学習指導要領が改定され、今年度から高校生向けの金融教育がスタートした。お金にまつわる知識を身に付けることが目的とされるが、日本の金融リテラシー教育は欧米に比べ立ち遅れが目立ち、金融や経済の分野になじみが薄い教師も少なくない。学校現場でどのように教えればいいのか。

国が標準と定めた教員定数に対し、2021年度に都道府県や政令市が実際に配置した教員の充足率は全国平均で101.8%となり、このうち正規教員が92.9%で、非正規教員の臨時的任用教員が7.3%、非常勤講師等が1.6%を占めていたことが5月16日、文科省の調査結果で分かった。

学習障害の一つで、知的能力に遅れはないものの、文字を読むことに大きな困難があるディスレクシア。読字に困難があると、必然的に書字にも困難が生じるため、「発達性読み書き障害」とも言われている。

教員免許更新制を廃止し、教員研修の記録作成を新たに義務付ける関連法の改正案について、国会は5月11日、参議院本会議で採決を行い、自民、公明、立憲民主、国民民主、日本維新の会など与野党の賛成多数で可決した。これにより改正法が成立し、2009年4月に導入された教員免許更新制は今年7月1日の改正法施行に合わせて廃止されることが決定した。

マスクをしていると、相手が何を話しているのか分からない――。コロナ禍の学校生活で、そんな困難を抱いているのが聴覚障害のある子どもたちだ。聴覚障害の子どもたちは「きこえていない」状態が一人一人異なり、傍目ではそれが分かりにくいため、周囲から誤解されたり、必要な支援を得られにくかったりすることも多い。「共に学ぶ」第10回では、こうした聴覚障害の子どもたちが置かれている現状と課題に焦点を当て、周囲が「きこえない」ことを理解するためのヒントを探る。

日常的に24時間の酸素吸入や人工呼吸器の操作などの医療的ケアが必要な子どもたちが、訪問教育ではなく学校に通学するケースも見られるようになってきた。昨年の国会で成立した「医療的ケア児支援法」も追い風となり、こうした医療的ケアの必要な子どもたちや保護者へのサポートが、教育や福祉などに一層求められるようになった。

文科省が調査する小中学校の不登校児童生徒数は8年連続で増加を続け、過去最多を更新し続けている。低年齢化が進み、その要因や背景も多様化、複雑化しており、学校現場では試行錯誤が続いている。間もなく訪れるゴールデンウィーク後は、夏休み明けと並んで不登校の増えやすい時期でもある。

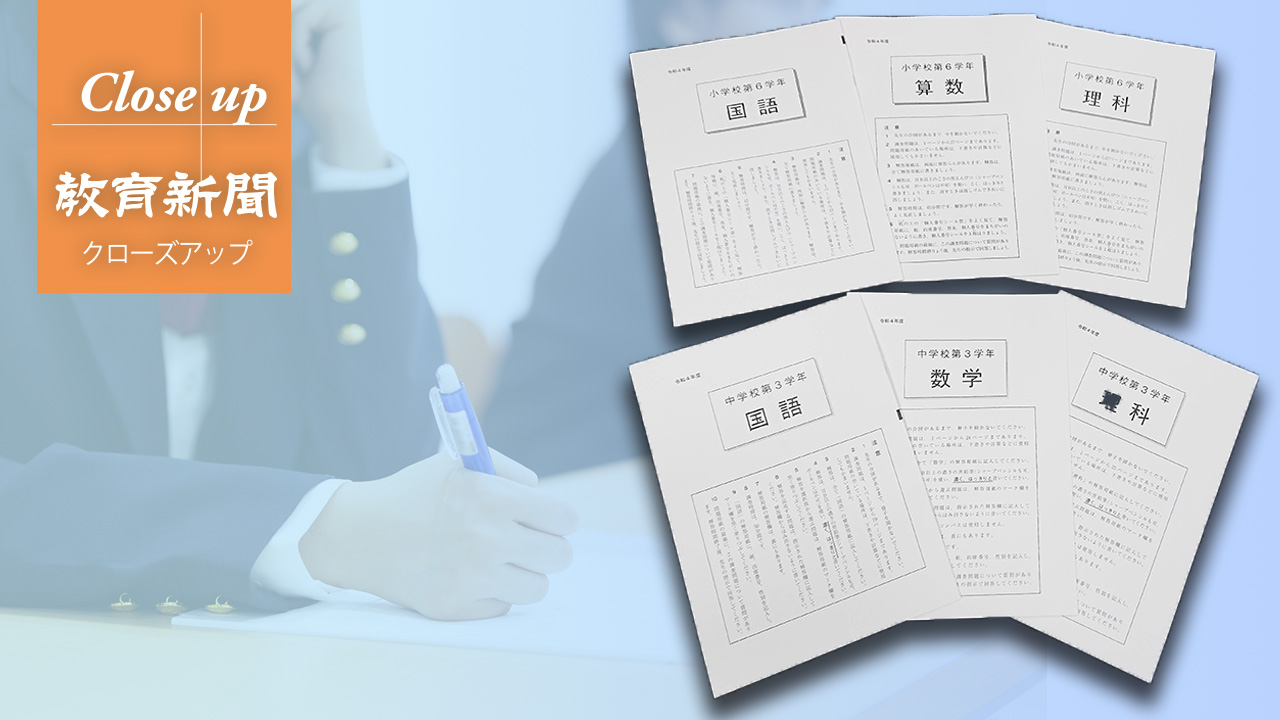

4月19日に行われた全国学力・学習状況調査では、小学6年生の国語、算数、理科、中学3年生の国語、数学、理科が出題された。新学習指導要領の全面実施やGIGAスクール構想によるICTの活用を想定した問題などが目立った今年の同調査。国立教育政策研究所から公表された解説資料を基に、出題された各教科の問題の特徴をまとめた。

家族の介護や世話などを担っているヤングケアラーの子どもたちへの支援が、日本でも本格的に始まっている。国は昨年、初めて中高生へのヤングケアラーの実態調査を行い、さらに4月11日には、小学6年生と大学3年生に対して実施された日本総研による実態調査の結果も公表された。

小学6年生と中学3年生の全員が対象の「全国学力・学習状況調査」が、今年は4月19日に行われる。こうした国や自治体の調査への対応は、学校現場にとって少なからぬ負担だ。全国公立学校教頭会の調べでは、「大変な時間と労力を費やすのに、ほとんどやりがいが感じられない業務」の筆頭に挙げられている。