STEAM教育や探究学習をどう展開していくか模索が続く学校現場。兵庫県内で初めて義務教育段階におけるSTEAM教育の推進を宣言した加西市では、来年度からの「実装」に向けて、前例のない教員研修を実施した。「県外の若手教員にSTEAM・探究型の授業をしてもらう。それも、社会科の一単元を丸ごと任せる」というものだ。

2014年に国連の障害者権利条約を締結してから、初めてとなった日本への勧告で波紋が広がっている。特に学校教育では、「障害のある子どもの分離された特別教育が永続している」として、中止を求めるとともに、インクルーシブ教育に向けた国の行動計画の策定を求めた。

文科省が10月27日に公表した「2021年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果によれば、不登校児童生徒数は9年連続して増加し、増加率(対前年度)も過去最高となった。

異年齢集団の学び。イエナプランやモンテッソーリ教育が根幹にしていることで知られ、ソーシャルスキルの育成や学び合いなどが狙いだ。子どもを学年別に編成するのが一般的な日本の学校でも、導入が進みつつある。「共に学ぶ」第14回では、「一斉」「平等」という概念を取り払い、年齢も特性も多様まちまちな子どもが共に学べる場を作ろうとする取り組みを中心に、異年齢集団の学びの可能性を考える。

ウクライナ危機が起きてから9カ月あまり。紛争の長期化による子どもたちへの影響が懸念される。根本巳欧(みおう)UNICEF東京事務所副代表は今年の5月から8月まで、ウクライナから多くの避難民が来ていたブルガリア事務所で緊急支援調整官として活動した。「ウクライナと学ぶ」第5回は、根本副代表に、ブルガリアでの支援から見えてきた子どもたちの課題を聞いた。

先生が友達を叱っているところを見ると、まるで自分が怒られているようでつらい。教室の中には、そんなHSC(ひといちばい敏感な子、Highly Sensitive Child)が5人に1人はいると言われている。周囲からいろいろな刺激を受ける学校をしんどく感じることも多く、不登校になってしまうケースもある。

休日を中心とした中学校の部活動の地域移行が来年度から始まる。各地でその対応が進められる中で、受け皿づくりと並んで懸案となっているのが、部活動指導員をはじめとする指導者人材の確保だ。教育的側面を持っている部活動では、競技などの経験以外にもさまざまな専門性が求められる。人材確保の課題や質を高めていくための取り組みを取材した。

さまざまな事情で児童養護施設や里親家庭などの下で育つ社会的養護の子どもたちに、少しずつ目が向けられるようになってきた。先の通常国会で成立した改正児童福祉法では、「18歳の壁」と呼ばれる、原則18歳(最長22歳)までとされていた支援対象の年齢の上限が撤廃されるなどの変化が起きている。

2023年春採用の教員採用試験は過去最低の倍率となった。うつ病になるなどして若手教員の離職が増えているという現状もあり、教員不足ですでにひっ迫している学校現場は一層苦境に立たされそうだ。一方で、さまざまな事情で離職した元教員が、「学校現場に戻りたい」と復職している事例も少なくない。

教員のなり手を確保するための対策の一つとして、文科省は教員採用試験の前倒しを本格的に検討し始めている。民間の就職活動が早期化していることを踏まえ、教員志望者が民間に流れるのを食い止めるのが狙いだ。しかし、教育新聞が行った読者投票「Edubate」では、人材確保策としての教員採用試験の前倒しについて、半数が反対という結果だった。

これからの教員の養成・採用・研修の在り方が中教審で議論され、教師の仕事について早いうちから明確なイメージを持ってもらおうと、教員志望の学生が学校現場に関わる取り組みが各地で行われている。そうした中、大阪府松原市教育委員会では今年度、近隣の大学に通う学生が一定期間、教育委員会で市の教育施策の課題解決に挑むインターンを始めた。

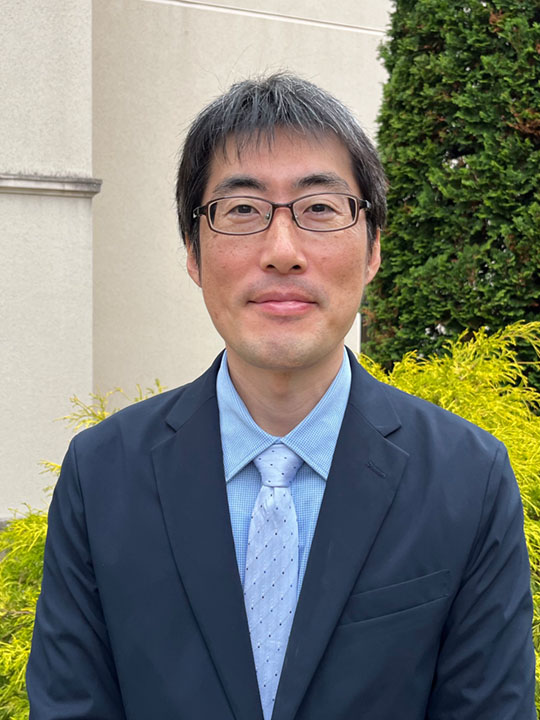

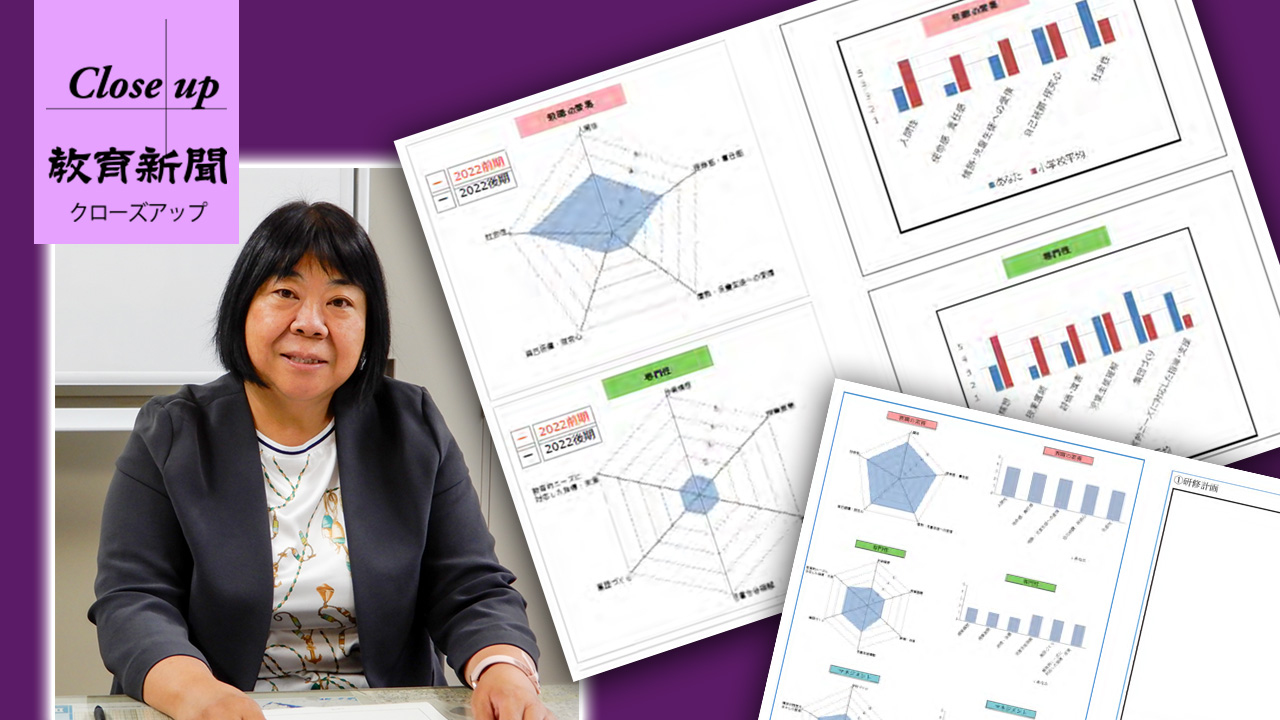

来年4月からの新しい教員研修制度のスタートに先駆け、横浜市では独自に教員研修管理システム「Leaf」を開発し、今年度から本格運用を開始した。

各地で家事や家族の世話、介護などを担っているヤングケアラーの実態調査が行われ、支援に向けた取り組みが動き出す中、横浜市鶴見区では昨年度から、ヤングケアラーの支援に携わる関係者による「つるみヤングケアラーラボ」が発足し、地域と共にヤングケアラーの理解や支援を考える活動を展開している。

今年度から新学習指導要領による新しい教育課程が年次進行で始まった高校。つい普通科にばかり目が行きがちだが、専門高校でも探究を重視した新しい取り組みが始まっている。東京都ではSociety5.0に向けて工業系学科をアップデートする「Next Kogyo START Project」を進めている。

「不登校は小中学校だけの問題ではない。高校の不登校の深刻さを、もっと発信すべきだった」――。今年5月下旬、文科省の「不登校に関する調査研究協力者会議」で報告書案が取りまとめられる際、委員の一人である東京都立世田谷泉高校(定時制)の沖山栄一統括校長はこう訴え、6月に公表された最終的な報告書には「高校固有の課題については今後の検討課題の一つである」という文言が加わった。

教員が勤務時間外に実質的に働いている状態は労働基準法32条に違反しているとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員が時間外労働に対する残業代の支払いを同県教委に求めた裁判(埼玉超勤訴訟)の二審判決が8月25日、東京高裁で下される見込みだ。

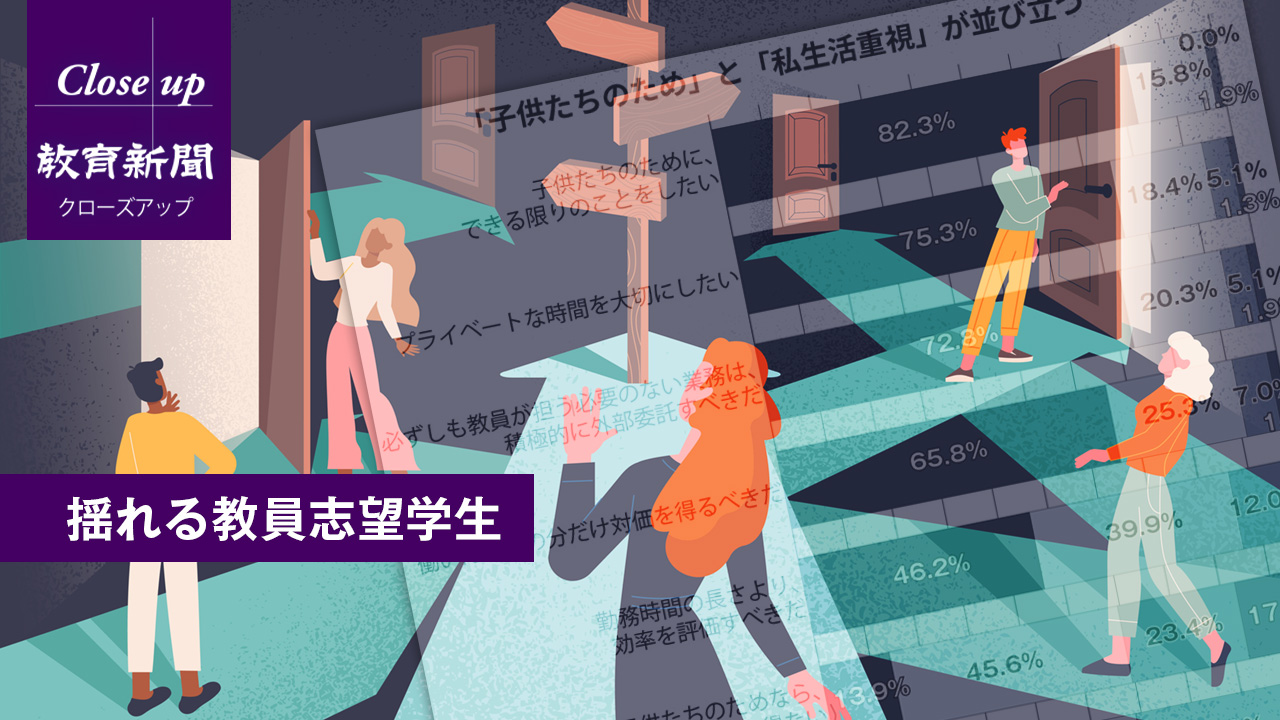

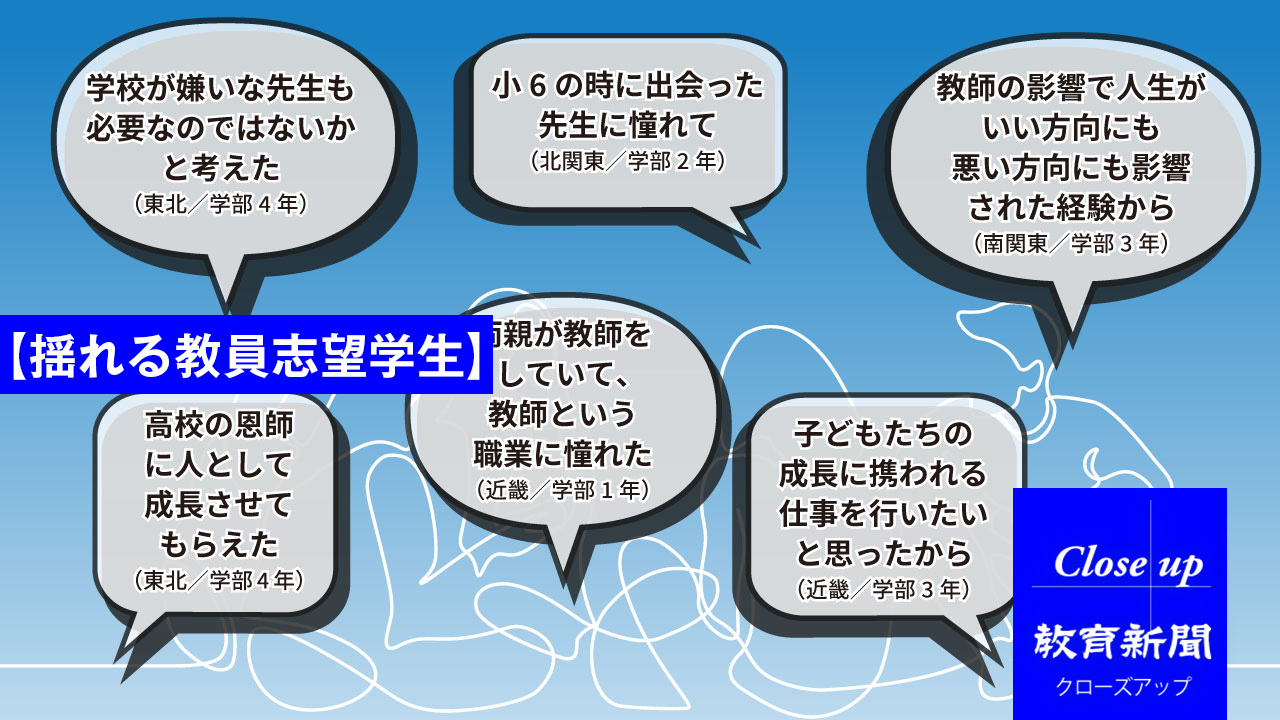

教員不足や学校の働き方改革が大きな課題となる中、教員を目指す学生たちが考えていることを探るため、教育新聞は6月30日から7月6日にかけて、教職課程を履修する学生を対象にオンラインアンケートを実施。教員の働き方に関する課題や改善策、教職の魅力を向上するために必要なことについて、教員志望の学生に自由回答で尋ねた。

夏休み期間を終えようとしている各地の学校。首都圏を中心に新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、心理の専門家からは、特に若手教員のメンタルヘルスの悪化を危惧して「夏休み明けが要注意だ」と指摘する声が上がる。

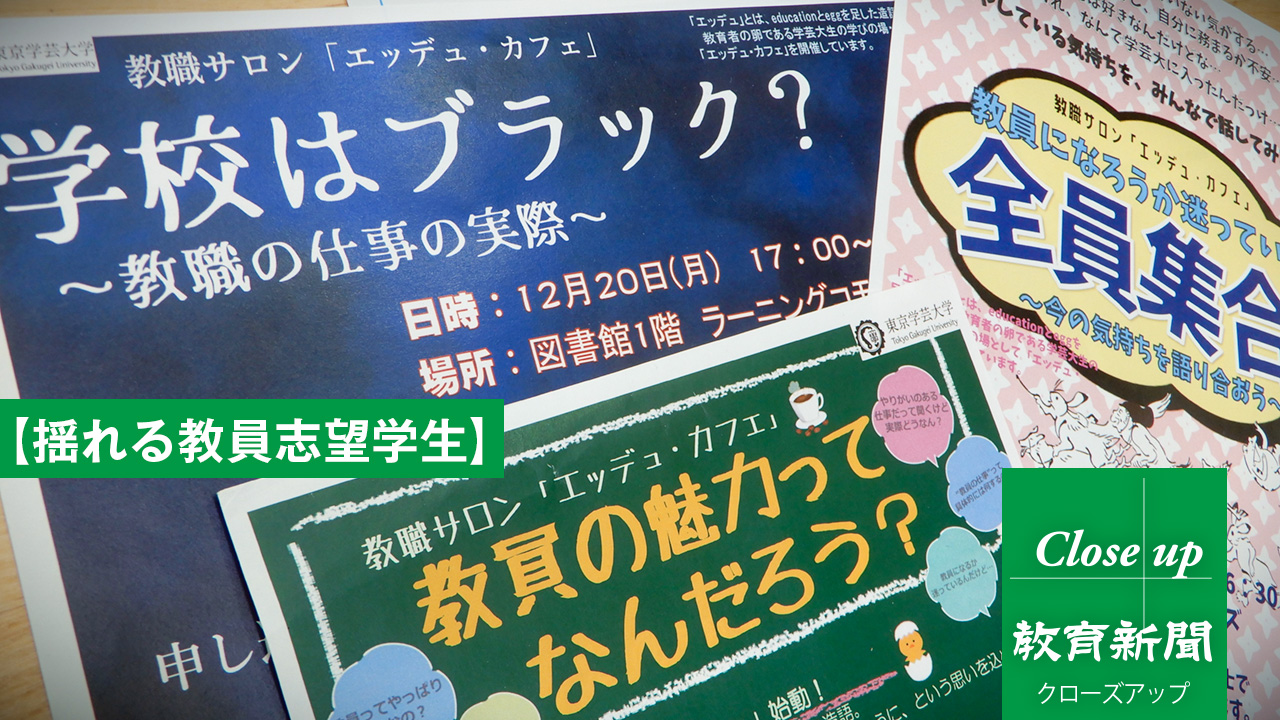

教員採用倍率の低下や教員不足が大きな課題となる中、未来の教員を養成する大学でも、教員志向の減退に歯止めをかけることが急務となっている。学校現場の多忙化や、長時間労働などを訴える世間の声は当然、学生たちの耳にも届いている。とりわけ民間企業など他のキャリアの選択肢も多い首都圏では、学生の教職へのモチベーションを高く保ち続けることが喫緊の課題となっている。

2月24日午前5時、爆撃が始まった――。ウクライナから避難してきた大学生と日本の中高生が語り合う「平和サミット」が今、全国各地で開かれている。企画したのは福岡県筑紫野市の国際バカロレア認定校リンデンホールスクール中高学部の生徒ら。8月9日、東京都渋谷区の日本経済大学渋谷キャンパスで開かれたサミットには、約50人の中高生が参加した。

公立中学校「等」における、休日の運動部活動を地域に移行する方針をスポーツ庁の検討会議が提言した。この中には、特別支援学校の中等部も対象に含まれ、提言では障害のある生徒への対応や障害者スポーツ指導員の資格取得の促進などが明記されている。一方で、特別支援学校の部活動の実態は多様で、障害のある生徒のスポーツ環境の整備には課題もある。

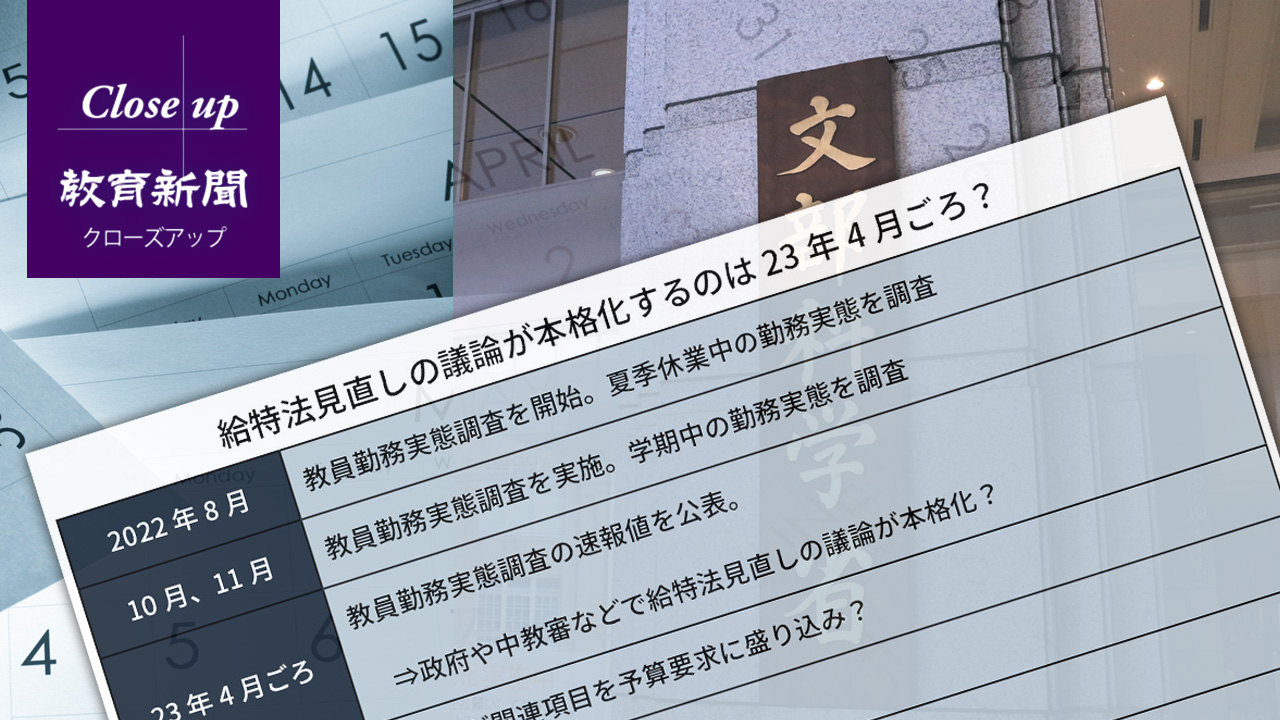

教員の長時間勤務が社会的な問題となる中、文科省は8月から、全国の小中学校、高校を対象とした教員勤務実態調査を開始した。8月、10月、11月それぞれの連続する7日間の勤務実態を詳細に調べるもので、2016年度以来、6年ぶりの調査となる。今回の調査では前回は調査対象としなかった8月を加えており、学校の長期休業期間中を含め、教員の年間を通じた勤務実態の把握を目指す。

「学生が漫才づくりを通じて、パフォーマンス力を磨くことを目指す、ちょっと変わった授業です」――。東京理科大学教育支援機構教職教育センターの井藤元教授からメールを受け取った記者は、6月中旬から約1カ月間、計8コマに及ぶ授業を取材した。

教員不足や学校の働き方改革が大きな課題となる中、教員を目指す学生たちが考えていることを探るため、教育新聞は6月30日から7月6日にかけて、教職課程を履修する学生を対象としたオンラインアンケートを実施し、158件の有効回答を得た。

気候も文化も違う日本に避難してきたウクライナの人々は今、少しずつ生活の基盤を整えようとしている。中でも、子どもたちにとって、学校教育を受ける上で日本語の習得は欠かせない。

教員不足や学校の働き方改革が大きな課題となる中、教員を目指す学生たちが考えていることを探るため、教育新聞は6月30日から7月6日にかけて、教職課程を履修する学生を対象としたオンラインアンケートを実施し、158件の有効回答を得た。

宮城県蔵王町の白石川のほとり。「白鳥飛来地」としても知られる風光明媚(めいび)なこの地でかつて、教え子を救おうと一人の訓導(旧制小学校の教諭)が命を落とした。この訓導の殉職から今年でちょうど100年。改めて水難事故の怖さと防ぐ手だてを見直したい。