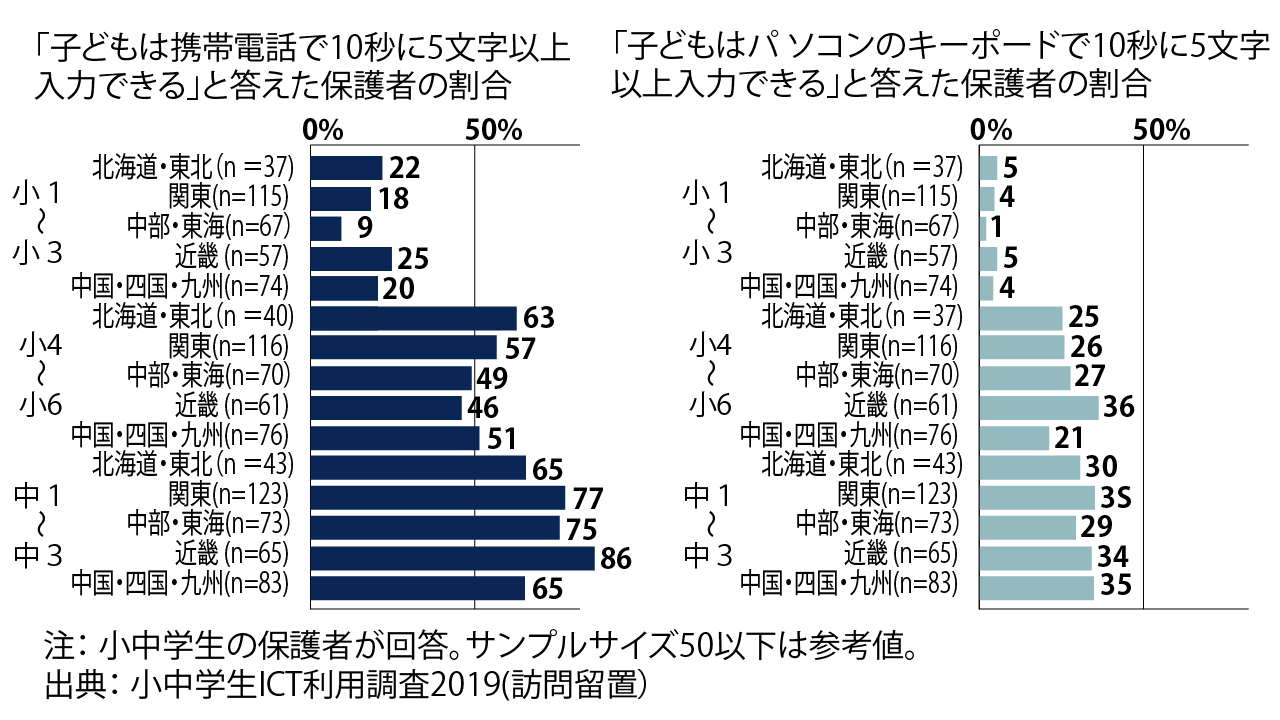

中学生は携帯電話の方が文字を速く入力できる――。そうしたデータが9月14日に、NTTドコモが運営するモバイル社会研究所が公表した「モバイル社会白書2021年版」で示された。

経済協力開発機構(OECD)は9月16日、世界各国の教育を巡るデータを比較した報告書『図表でみる教育2021年版(Education at a Glance 2021)』を公表した。内容を説明したアンドレアス・シュライヒャー教育スキル局長は、新型コロナウイルスの感染拡大が日本の教育に与えた影響について、「公平性という意味では、世界の他の国よりもいい状態にある」と総括。

文科省の「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の下に設置された、児童生徒の多様な個人的・家庭的背景を踏まえた指導の在り方を検討するためのワーキンググループ(WG)は9月16日、初会合を開いた。初回は発達障害、精神疾患について委員からの報告があり、学校現場の現状を踏まえた生徒指導提要の改訂への方向性が議論された。

子供たちが探究力を身に付けるための教育や人材育成に向けた具体策を検討するため、文科省など3府省で作るワーキンググループ(WG)の初会合が9月16日、内閣府で開かれた。学びの「時間」に論点を絞って議論が交わされ、各委員からは「生徒の10年後や20年後も見据えて、教育課程をつくることが必要だ」「学びの早い遅いはあるが、子供の多様な時間軸も受け入れられる環境を作ることも大事ではないか」などと意見が上がった。

今年7月、福岡県中間市の私立保育園で男児が送迎バス内に閉じ込められ、熱中症で死亡した事件を受け、神奈川県相模原市はこのほど、市内の幼稚園や保育園など292施設を対象にした、園専用バスの運用方法や児童の欠席確認についての調査結果を公表した。通園バスに関して、安全対策などを定めたマニュアルを作成していた施設は57.7%にとどまった。

ユネスコが定める「世界教師の日」(10月5日)にちなみ、サッカーJ2リーグに所属する栃木SCはこのほど、10月3日に行われるホームゲームに、栃木県内在住・在勤の教職員を無料で招待すると発表した。

みんなが挑戦できる学校の秘訣(ひけつ)は心理的安全性――。超教育協会が9月15日に開いたオンラインシンポジウムで、最先端のICT教育の実践で知られる茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校の毛利靖校長が講演し、オンライン授業への挑戦など、新たな教育に失敗を恐れずにチャレンジしていける組織づくりについて語った。

英語教育の充実に向けて、東京都教委は9月15日までに、小学生から高校生までを対象にした多様な英語学習コンテンツを収載したウェブサイト「TOKYO ENGLISH CHANNEL」を開設した。GIGAスクール構想などで学校現場のデジタル活用が進んでいることを受け、授業や家庭学習で活用できるオンライン教材を充実させていくほか、高校生を対象にしたオンラインによるバーチャル留学などの国際交流も展開する。

教育界のノーベル賞といわれる「グローバル・ティーチャー賞2020」のトップ50に選出された、品川女子学院中等部・高等部の元教諭の竹内啓悟氏が主催する、小中高生対象のキャリアスクール「ジュニア・ビジネス・アカデミー」がこのほど、オンラインで3日間にわたり開催され、抽選で選ばれた全国の児童生徒61人が参加した。連携する企業が実際に直面する経営課題をテーマに、参加者はワークショップを通して、課題解決に向けて試行錯誤した。

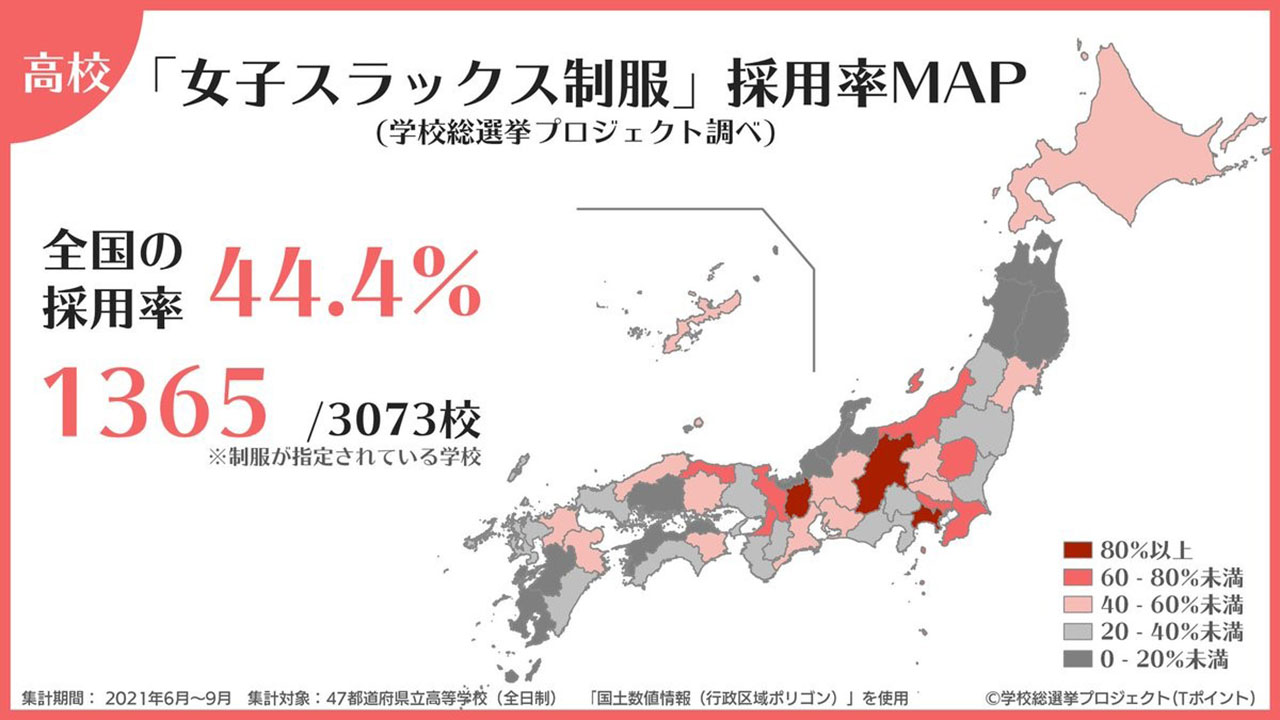

女子が制服でスラックスを選べる公立高校は4割以上――。CCCマーケティングとTポイント・ジャパンが提供している「学校総選挙プロジェクト」はこのほど、高校の制服に関する実態調査の結果を公表した。気候や本人の意思、性自認などに対応し、女子の制服でもスラックスを選択できる学校が増えている状況がうかがえる一方、都道府県ごとにばらつきも大きいなどの課題も見られた。

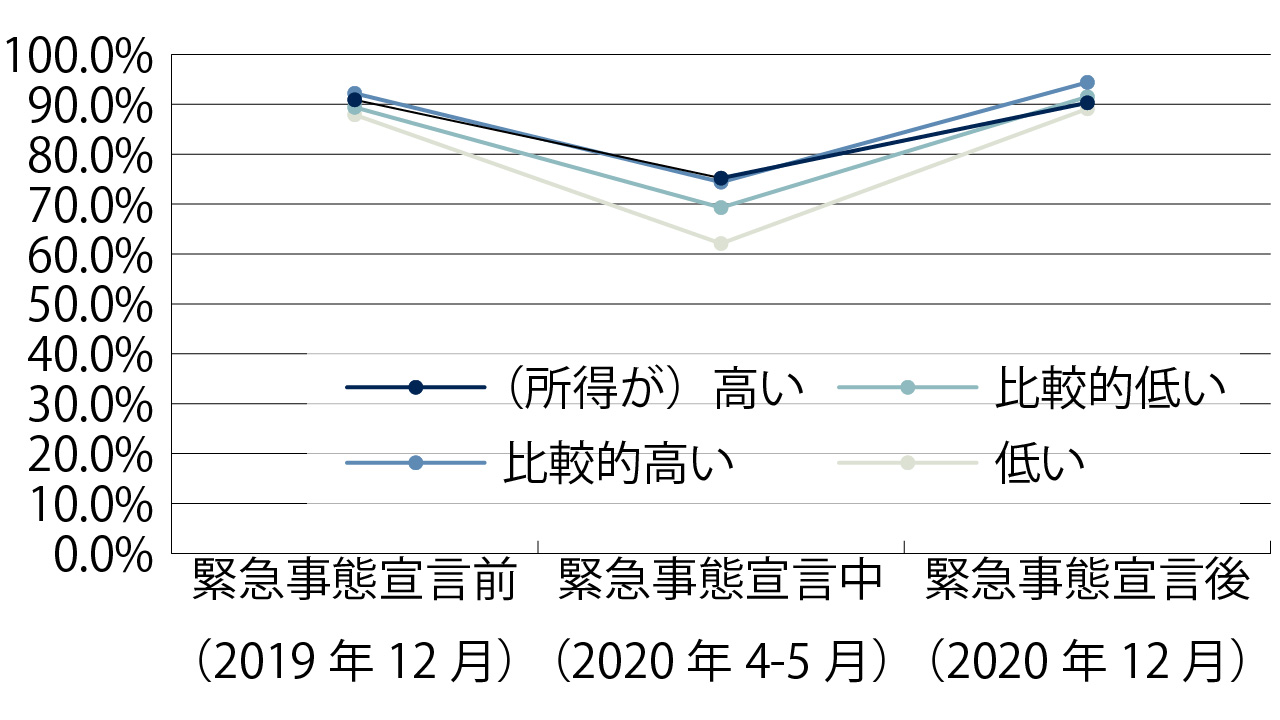

国立成育医療研究センターはこのほど、新型コロナウイルスの流行が子どもたちの食事に与えた影響について、全国調査した結果を公表した。昨年の初めての緊急事態宣言中、バランスの取れた食事を食べられない子どもが増加していたことが明らかとなり、その影響は特に世帯所得の低い家庭で大きかった。

来年1月に行われる2022年度大学入学共通テストについて、文科省は9月14日、今年と同じく全国47都道府県に追試験の会場を設置すると発表した。新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、1月15日・16日の本試験を体調不良などで受験できない場合に、同29日・30日に実施される追試験を受験しやすくする。また各大学の個別試験でも、追試験などの受験機会の確保を促すため、これまで大学に求めてきた入学者の定員管理に例外的な扱いを認める。

東京都町田市の小学6年の女子児童が、同級生からいじめを受けていたという内容の遺書を残して自死したことを巡り、文科省は9月14日、町田市教委と都教委の担当者を同省に呼んで事実確認するとともに、いじめ防止対策推進法にのっとって初動対応などを検証し、遺族に寄り添って対応するよう指導した。

外国人が日本語を学習する際の目標や基準を整理した「日本語教育の参照枠」の策定について議論してきた、文化庁文化審議会国語分科会日本語教育小委員会は9月14日、第108回会合をオンラインで開き、「日本語教育の参照枠」に関する報告案について大筋で了承した。

熊本県教委はこのほど、漫画の出版事業や著作権管理事業を行い、同県高森町に第二本社を置くコアミックスと連携協定を結び、同町にある県立高森高校に、漫画に関する新たな学科を開設することを目指すと発表した。

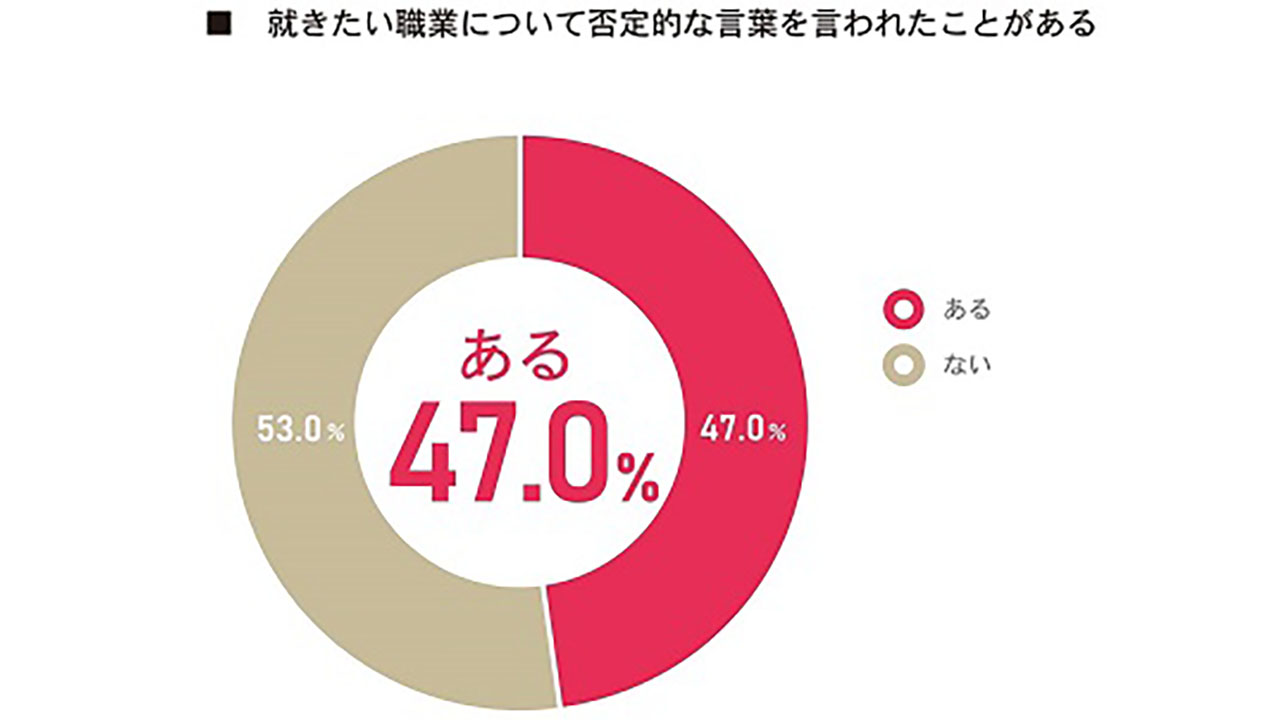

全国の高校2・3年生1000人を対象にした、就職意識についてのアンケート調査の結果がこのほど発表され、47.0%の高校生が将来就きたい職業について、教員や保護者から否定された経験があることが分かった。そのうち30.5%が、教員や保護者の否定的な見解に影響され、何らかの進路変更をしたと回答した。調査したのは、専門学校などを運営するバンタン。

特定分野に特異な才能を持つ児童生徒への指導や支援の在り方について検討する文科省の有識者会議(座長・岩永雅也放送大学学長)は9月13日、第3回会合を開いた。民間シンクタンク・三菱UFJリサーチ&コンサルティングの鈴庄美苗(すずしょう・みなえ)副主任研究員が、2018年度に行ったフィンランドでの現地調査の結果を報告。

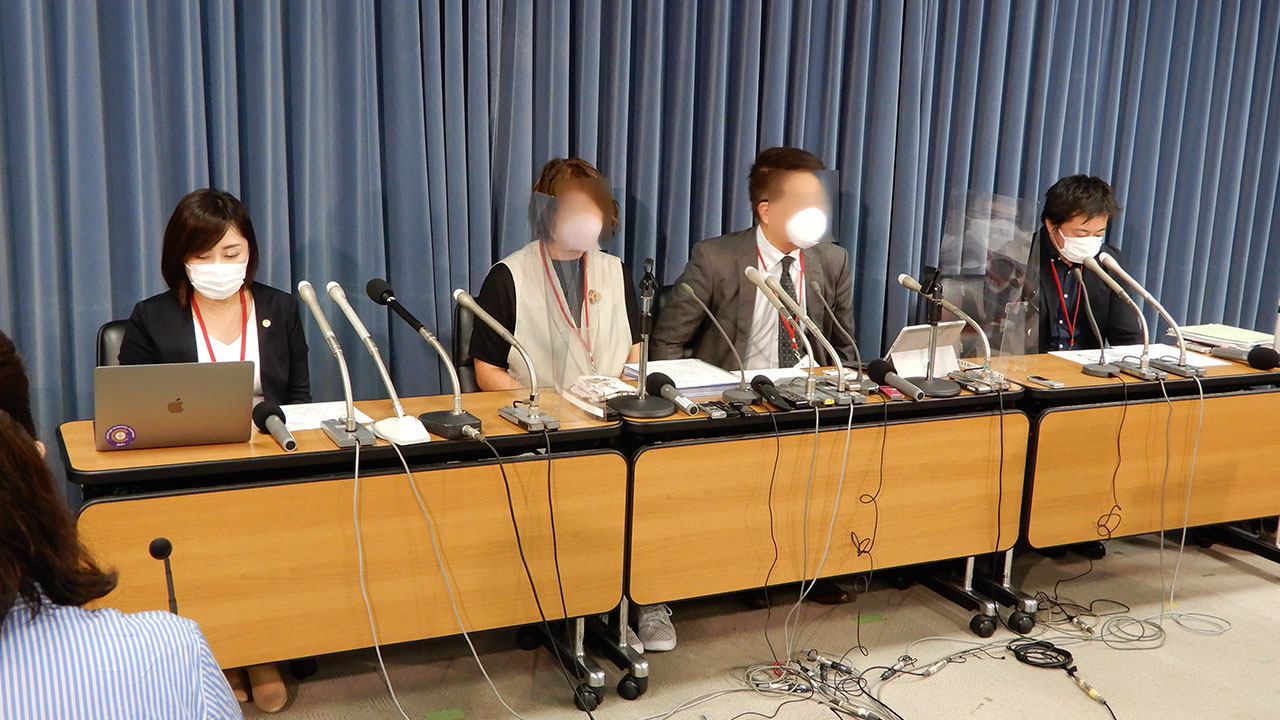

昨年11月、東京・町田市の市立小学校6年の女子児童が、同級生からいじめを受けていたという内容の遺書を残して自死したことを巡り、児童の両親らが9月13日、文科省で記者会見し、「学校や市教委が遺族への説明責任を果たさず、遺族が要望する形で調査しようとしない」などとして、文科省に調査の徹底などを要望したことを明らかにした。

民間や行政が協働して10年後の学校モデルを構築する「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」を進めている東京学芸大学は9月11日、特別免許状や臨時免許状を活用して、教育に熱意のある民間人を学校現場に送り出す活動をしている「Teach For Japan」(TFJ)と、同プロジェクトに関する連携協定を締結した。

教育分野などでのDX(デジタル・トランスフォーメーション)事例を紹介するリクルートのオンラインイベントが9月10日開かれ、同社が手掛けるオンライン学習サービス、スタディサプリを全学年に導入した群馬県吉岡町立明治小学校の井堀尊義教諭が登壇し、子供たちの学びの変化などを体験的に語った。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入促進などを議論している文科省の検討会議(座長・松田恵示東京学芸大学理事・副学長)の第5回会合が9月10日開かれ、高校や幼稚園、特別支援学校で積極的に導入している事例が報告された。小中学校に比べて「地域」とのつながりが薄い中、児童生徒と地域の双方にメリットを生む形で、工夫しながらコミュニティ・スクールを運営する様子が紹介された。

政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が、ワクチン接種の進展に合わせ、緊急事態宣言の対象地域でも、県境をまたいだ移動の自粛など行動制限を緩和する考えを示したことについて、萩生田光一文科相は9月10日の閣議後会見で、児童生徒にワクチン接種を促す圧力がかかったり、検査費用の負担が発生したりする恐れがあることを理由に、「学校の教育活動への適用は、慎重であるべきだ」との考えを表明した。

新型コロナウイルスへの感染不安から学校に登校できなかったり、分散登校やオンライン授業を受けたりした中学生が来年春の高校入試で不利にならないように、文科省は9月10日、高校の学校設置者である都道府県などに対し、調査書における出席日数などの取り扱いについて配慮を求める通知を出した。

新型コロナウイルスの感染拡大によって中止が決まった「第76回国民体育大会(三重とこわか国体)」について、室伏広治スポーツ庁長官は9月10日に開いた記者会見で、参加予定だった選手に、出場資格を得ていた証明書を発行すると発表した。特に国体の成績などを基にスポーツ推薦で進学を検討していた中学生や高校生に配慮した措置で、9月下旬までに各選手に送付する。

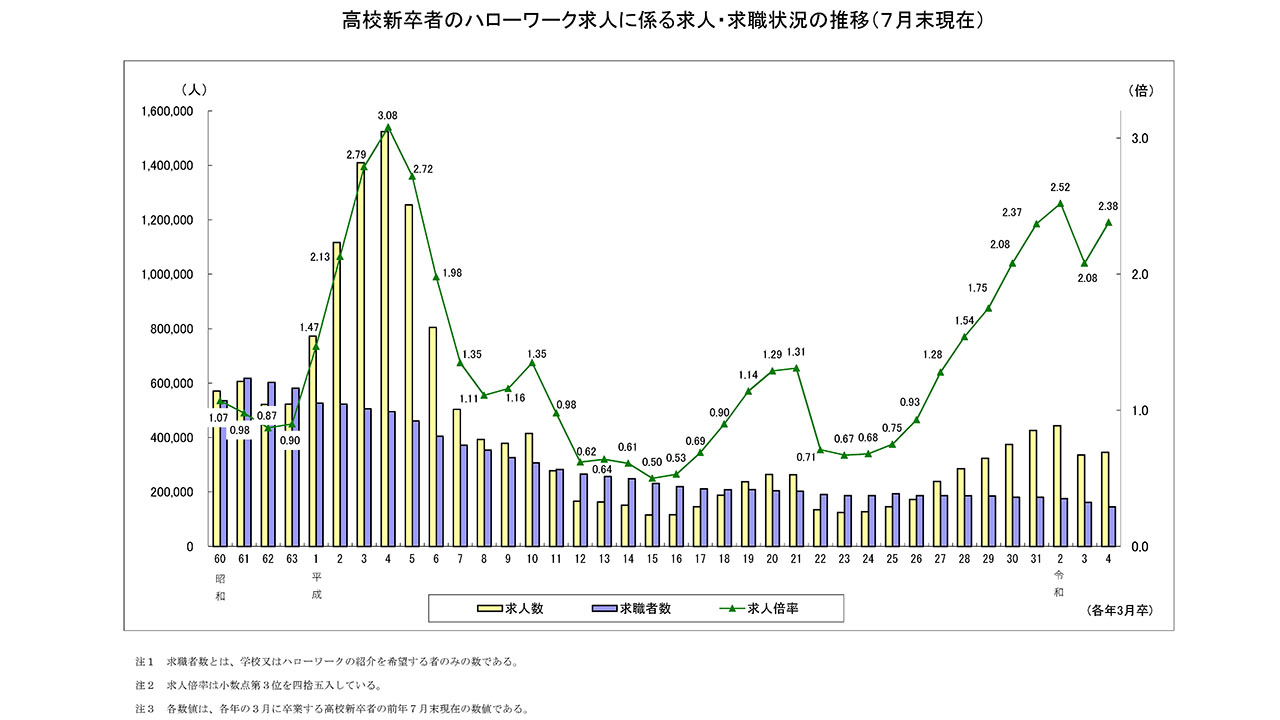

厚労省は9月9日、来年3月に高校を卒業する生徒を対象にした求人・求職状況を公表した。求人数は前年同期と比べて増加した一方で、求職者数は約10ポイント減少した。新型コロナウイルスの影響で企業が採用を抑制するのではないかとの見方から、就職を避けて進学を希望する生徒が増えているのが背景にあるとみられる。

教育界のノーベル賞といわれ、世界各地で活躍する教員を表彰する「グローバル・ティーチャー賞2021」のトップ50に、岡山市の認可外保育所「アースエイトユニバーサルスクール」の英語統括責任者である澤茉莉(さわ・まり)さんが選出されたことが、9月10日までに分かった。今年は世界121カ国から8000人以上のエントリーがあり、「教育界を変えていくエネルギーのある教育者」50人が選ばれた。

文科省は9月10日、都道府県・政令市教委に向けて事務連絡を発出し、コロナ禍での新学期への対応に関する2回目の状況調査への協力を要請した。19都道府県での緊急事態宣言の延長を踏まえ、13日時点での学校運営状況を把握する狙い。