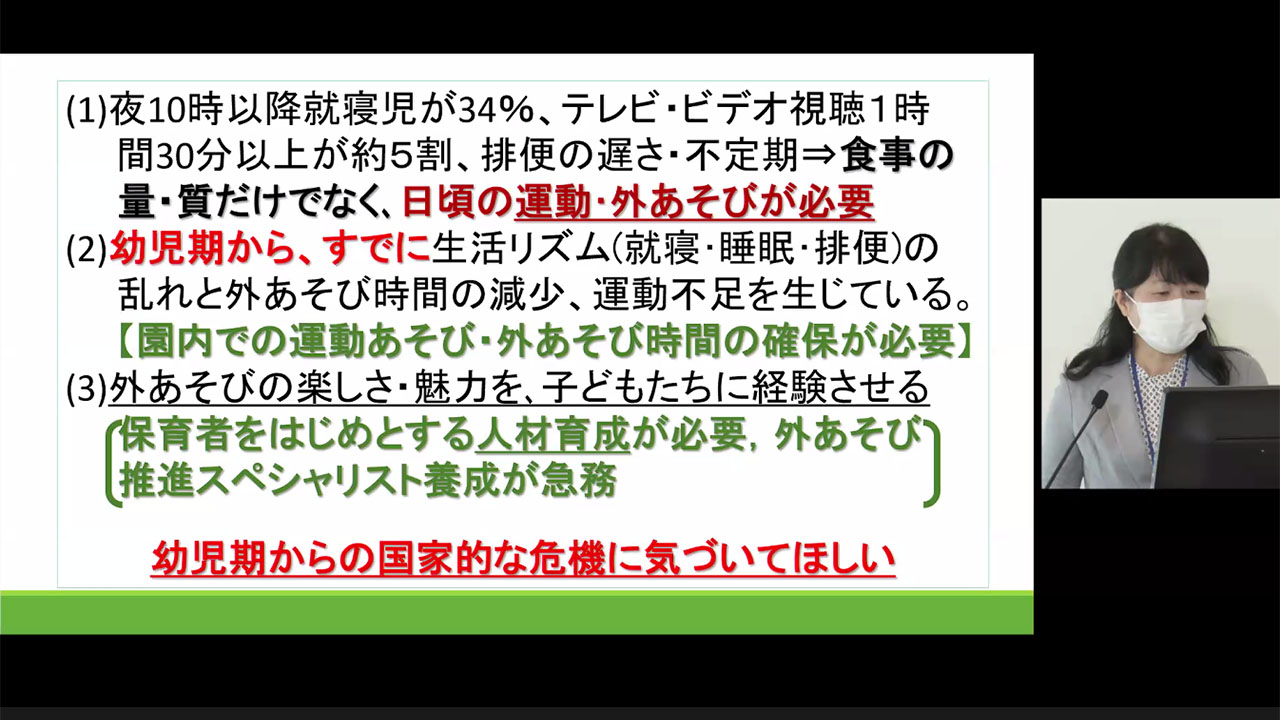

コロナ禍も重なって子供が安全に外で遊べる環境が確保しにくくなっている中、子供の成長のために「外遊び」を推進させようというシンポジウムが8月17日、オンラインで開かれた。参加した学者や民間組織の代表は、コロナ禍で幼児期の生活リズムの乱れや近視の増加に拍車がかかっていると危機感を示し、子供たちが健全に成長していくためにも、国などが責任をもって安心して外遊びのできる環境づくりに取り組むことが必要だとの意見を述べた。

都教委は8月13日、「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン」を改訂し、都立学校などに通知した。昨年9月の前回改訂以降の新しい知見を踏まえて追記・修正を行ったほか、夏休み明けに向けて行う準備のチェックリストを改めて示した。都内での感染が急拡大する中、都教委の担当者は「感染対策を徹底するのが基本だが、状況に応じてオンライン教育、分散登校や短縮授業などを活用してほしい」と呼び掛けている。

メディアと教員がタッグを組み、新しい教育の在り方を探る――。「アンポータリズム・エデュケーション」は「未来の大人を育てる『未来の先生』になる」をミッションに、全国の教員を巻き込みながら、オンラインイベントやメディアサイトなどの運営に取り組み、新しい教育の形を提案する、一般社団法人「未来のテレビを考える会」内のプロジェクト。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、夏休み明けの学校再開に関して、独自の対応策を講じる自治体が出ている。いずれも地域内の感染抑止を目的に実施するもので、9月以降の学校教育活動を通常通りに迎えられるか、関係者は地域の感染状況の推移を注視している。

日本STEM教育学会は8月11日、「STEM教育の実践と評価」をテーマにしたオンラインシンポジウムを開き、各地でSTEM教育に取り組んできた学校が実践事例を紹介した。

PTAや学校運営協議会への参加を通じて、学校が抱えている問題の根底には「T」(Teacher)があると指摘する政治学者の岡田憲治専修大学教授。インタビューの後半では、社会的にも注目されている校則の見直しなどに着目しながら、学校の中での自治を巡る根本的な課題にスポットを当てる。(全2回の最終回/1回目はこちら)

文科省は8月16日、今年の国際地理オリンピックに日本代表として参加した高校生4人のうち2人が金メダルを受賞し、ほか2人もそれぞれ銀メダルと銅メダルを獲得したと発表した。また同日、4人を文部科学大臣表彰の受賞者とすることを決めた。

国際的な平和教育に取り組むピースピースプロジェクトはこのほど、東京都千代田区の衆院第一議員会館で「子ども世界平和サミット」(外務省後援)を開き、代表となった10代の子どもたちが、世界平和を実現するためのアイデアを発表した。

学校の中にも「政治」はある。政治学者の岡田憲治専修大学教授は、昨年度まで3年間、子どもが通う公立小学校のPTA会長として、学校という小さなコミュニティーで政治を実践してきた。その体験を通じて見えてきた学校の問題を、政治学の視点からどう捉えているのか。インタビューの前半では、PTAやコミュニティ・スクールの活動を通じて、教員が置かれている状況に切り込む。(全2回の1回目/2回目はこちら)

GIGAスクール構想で整備された1人1台端末のこれからの活用について、子供たちがICTのよき使い手となるための「デジタル・シティズンシップ」の観点から、子供や家庭、学校がともに考えるための研修会(熊本大学教職大学院主催)がこのほど、オンラインで開かれた。

ヘアケアブランドの「パンテーン」が展開したキャンペーン「#この髪どうしてダメですか」が、6月に開かれた世界最大規模の広告賞である「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」のPR部門で、シルバーとブロンズを受賞した。

幼児教育の質の向上と小学校教育との接続を議論する、中教審の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会の第2回会合が8月10日、オンラインで開催された。幼児教育を支える自治体の取り組みについて委員が報告。その中で、行政機関において子供に関わる組織やデータを一元化している事例が一つの焦点となった。

進学する大学の学校選択にあたり、「合格できそうだったから」という理由で選んだ人は、進学後に不満を持つ割合が高い――。文科省が8月10日に公表した「第19回21世紀出生児縦断調査(2001年出生児)」の結果によると、進学先の大学を選んだ理由に「合格できそうだったから」と答えた人が男子39.1%、女子34.9%を占め、このうち現在の進路選択に不満を持っている人が21.5%で、他の理由を答えた人よりも不満を持つ割合が高いことが分かった。

GIGAスクール構想の本格始動に伴い、多くの学校現場で使われているロイロノート・スクールの使いどころを、ワークショップ形式などで学ぶことができる「ロイロ授業フェス.2021」が、8月5日から3日間、オンラインで開かれた。このイベントでは、ロイロ認定ティーチャーと呼ばれる現役教員たちが、授業や学級経営などの実践例を紹介した。

遊びは勉強、友達は先生――。「ズッコケ三人組」シリーズなどで知られる児童文学作家の那須正幹さんが7月22日、肺気腫で死去した。1978年からスタートした「ズッコケ三人組」シリーズは2004年に50巻で完結したが、今もなお多くの子どもたちが手に取り、読書の楽しさに誘われている。多くの作品を通じて、那須さんは子どもたちに何を伝えたかったのか。

学校現場の声を可視化し、教育行政や社会に届けるオンラインプラットフォームを立ち上げる準備が進んでいる。ユーザーは学校の教職員に特化し、5年後には10万人の登録者を目指すという。この「School Voice Project」の呼び掛け人である、教育ファシリテーターの武田緑Demo代表に聞いた。

小中学校の教員と小中学生の保護者673人(教員331人、保護者342人)を対象にした「GIGAスクールにおけるセキュリティ実態調査2021」の結果が、このほど発表された。GIGA端末を巡って児童生徒がアカウント乗っ取りや不正アクセスなど、何らかのトラブルを経験したことがあると回答したのは、教員で38.5%、保護者で22.0%だった。サイバーセキュリティ―のトレンドマイクロが調査した。

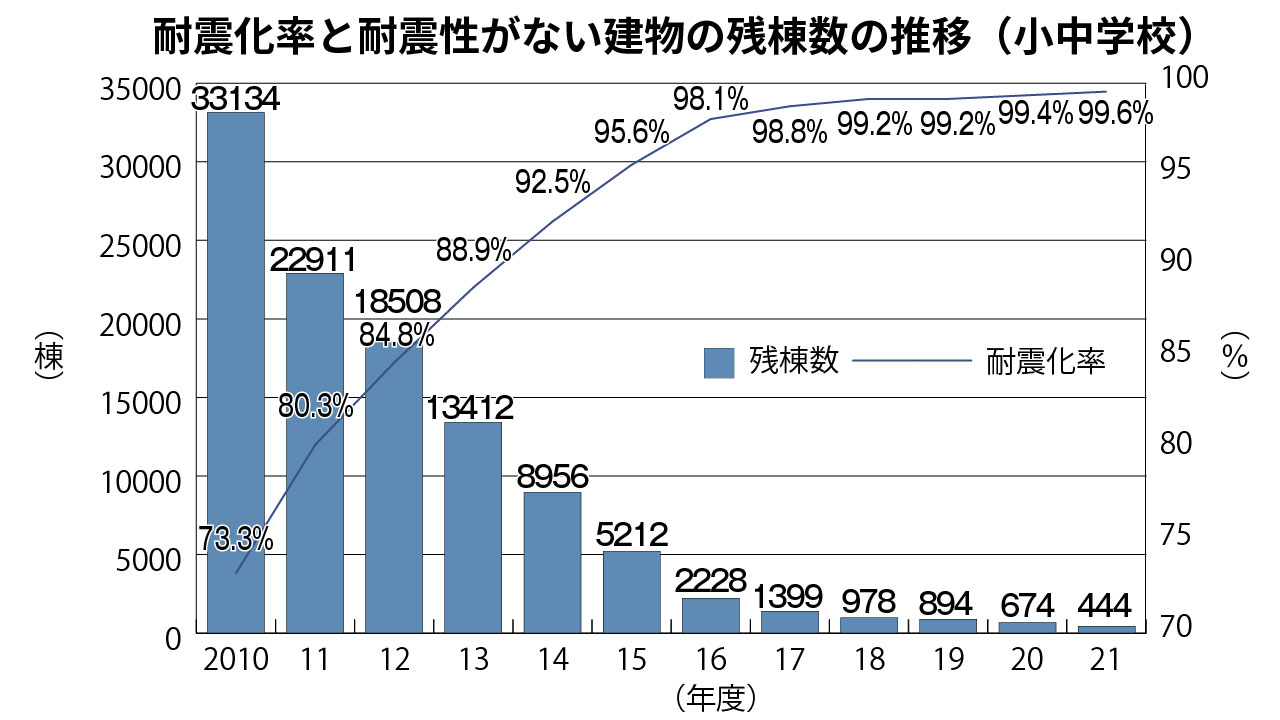

全国の公立小中学校の耐震化率は99.6%に達し、改修が完了していない施設は444棟まで減ったことが、文科省が8月6日公表した「公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査」で分かった。屋内運動場の吊り天井などの落下防止対策の実施率も、99.5%とほぼ完了した。

子供と子育て世帯に厳しい日本の政治・社会の現状を「子育て罰」という言葉で問題提起した、日本大学の末冨芳教授と立命館大学の桜井啓太准教授が8月5日、オンラインイベントに登壇し、解決に向けて進むべき道を議論した。参加者からは、社会の「子育て罰」によって貧困に陥った子供に対する、学校や教員の役割を問う声が挙がった。

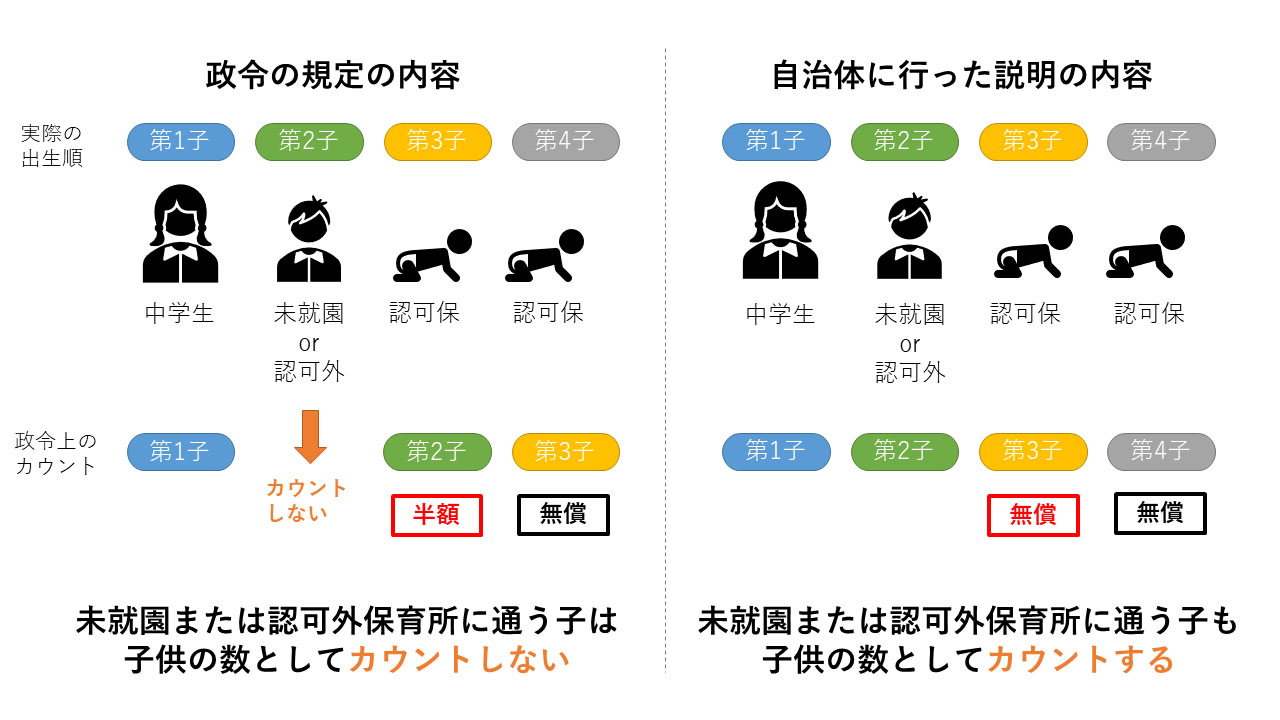

内閣府は8月6日、年収約360万円未満の多子世帯の保育料減免について、自治体に対し、政令で定めた内容と異なる説明をしていたことを明らかにした。第2子・第3子の定義が異なり、政令の規定よりも減免対象者が多くなっていたことが、自治体の照会により発覚した。

フィリピンの子どもたちの力になりたい――。大阪府にある私立の清教学園中・高等学校(森野章二校長、生徒1657人)は8月4日、生徒らがクラウドファンディングで資金を集め、コロナ禍のICTを活用した学びから取り残されていたフィリピンの子どもたちに向けて、約40台の情報端末を贈る活動を成功させたと発表した。同校では今後、現地とのオンライン交流会なども計画しているという。

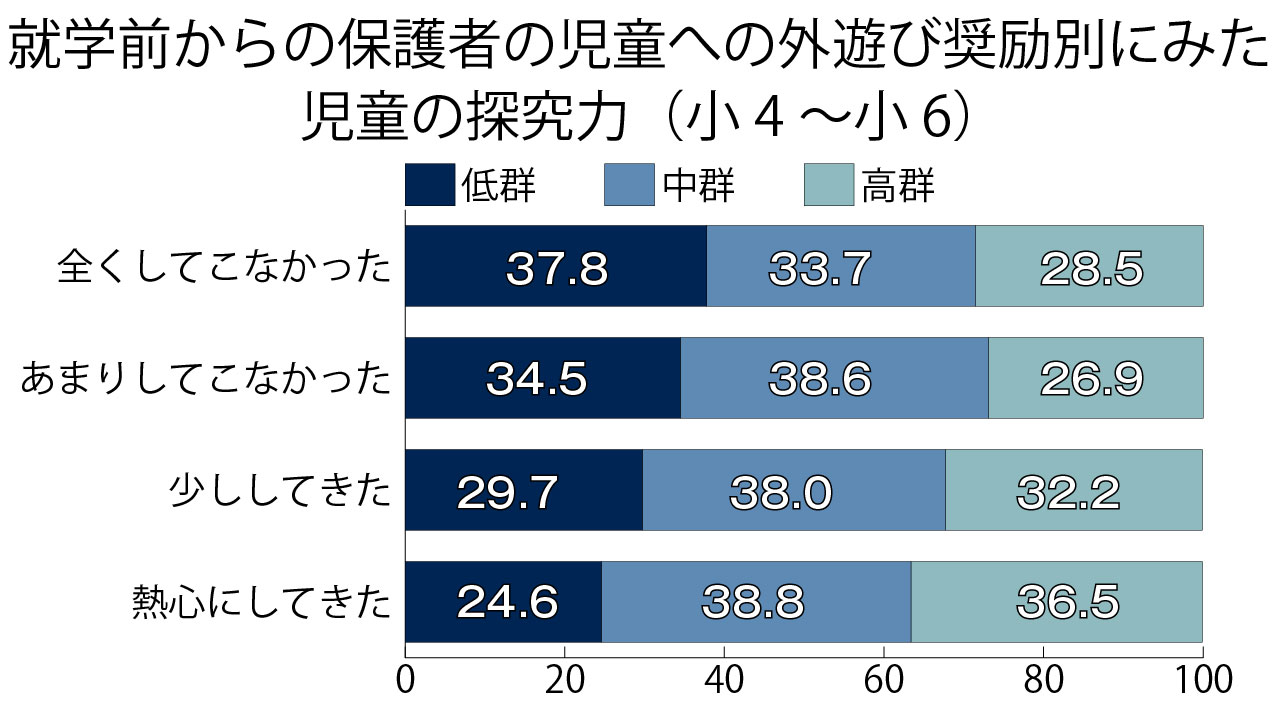

就学前から外遊びが好きな児童ほど小学校で探究力が高くなる傾向にあることが、国立青少年教育振興機構がこのほど公表した「青少年の体験活動等に関する意識調査(2019年度)」で分かった。また、就学前から保護者が外遊びを熱心に勧めるほど、児童の探究力が高くなる傾向もうかがえた。調査結果の考察にあたった専門家は「就学前からの外遊びの働き掛けや外遊びは、児童の発達に重要な意味があると考えられる」と指摘している。

スポーツ指導におけるハラスメント行為の防止に取り組む日本スポーツ協会(JSPO)は8月5日、ハラスメント防止に関する指導者向けの解説動画を公開した。

ニュースキャスターになって、戦争体験の継承について考えよう――。ゲーム形式で平和を考えるワークショップ「Peace Games」が8月5日、広島県内の高校生4人と専門学校生・大学生4人が参加し、同県のブックカフェ「ハチドリ舎」で行われた。

外国人学校などの保健衛生環境の在り方を検討している文科省の有識者会議が8月5日開かれ、適切な情報発信や外国人学校への支援の方向性などをまとめた中間取りまとめ案が示された。これを踏まえた議論の中で、都内のインターナショナルスクールからの出席者が「保健所にコロナ対応について質問しても『独自に決めてください』などと言われる。

情報モラル教育に取り組むLINEみらい財団は8月5日、GIGAスクール構想による小中学校でのICTの活用状況と、情報モラル教育の実践に関する調査報告書を公表した。ネットトラブルは家庭などの学校外だけでなく、校内でも多く発生していることが明らかとなり、教員は情報モラル教育の必要性をより意識していることが分かった。

10年後の学校モデルの構築を目指して連携協定を結んでいる東京学芸大学と岡山県津山市教委は、7月30日から市立津山西中学校で、EdTech企業のモノグサが提供する学習プラットフォーム「Monoxer(モノグサ)」を活用した基礎学力育成社会システム開発プロジェクトを始めた。

学校や教員が抱えている課題の多様化に対応する専門的な人材の法的な位置付けをより明確に整理するため、文科省は新たにICT支援員やスクール・サポート・スタッフなどについて、学校教育法施行規則を改正して職務内容を規定する。8月15日まで改正省令案についてのパブリックコメントを募集し、同月下旬には施行する方針。