「遊びの選択肢がない……」。そうぼやいていた地方の高校生が、想像もつかない体験をしたらどう変わるのか――。私立鳥取城北高校の社会科教諭で、総合探究主任でもある大山力也教諭は、NPO法人やベンチャー企業、地域の会社など、さまざまな地域の団体と連携することで、世界観が一変するような探究活動を展開してきた。

第3次学校安全推進計画の策定に向けた検討を行っている中教審初等中等教育分科会学校安全部会は8月4日、第4回会合をオンラインで開き、学校の安全管理をテーマに協議を行った。委員である産業技術総合研究所人工知能研究センターの北村光司主任研究員から、日本スポーツ振興センターの災害給付制度の申請データを活用し、学校で起きた事故を分析して予防に役立てる手法が提案された。

これまで18歳以上を対象としていた武田/モデルナ社の新型コロナワクチンで、対象年齢が12歳以上に引き下げられたことを受け、文科省は8月3日、同社のワクチンを使用する大学拠点接種で、18歳未満の高校生などの留学予定者を接種対象に含めると発表した。

地球温暖化対策に関心を持つ神奈川県の高校生が、県立高校で使う電力を全て再生可能エネルギーに変えようと呼び掛けたネット上の署名が2万3000人に達し、呼び掛け人の高校生が8月3日、神奈川県庁を訪れて黒岩祐治知事にその署名を手渡した。黒岩知事は「高校生が問題意識を持って行動を起こしたことは素晴らしい。県立高校への太陽光発電の導入に取り組みたい」と答えた。

8月末をめどに提出される2022年度予算の概算要求に向け、公明党文部科学部会(部会長:浮島智子衆院議員)は8月3日、萩生田光一文科相に面会し、重点政策提言を手渡した。提言には、経済的に困窮する子供の支援や、教員免許更新制の廃止に向けた教員養成・採用・研修の在り方の検討、ICT化の推進、特別支援教育の充実などを盛り込んだ。

バレーボールには昔、野球と同じく表と裏があった!?――。スポーツ教育学を研究する関西大学人間健康学部の神谷拓教授の研究室はこのほど、バレーボールが誕生した当時のルールにのっとったゲームを再現した「歴史追体験動画」をYouTubeで公開した。神谷教授は、今回作成した動画が、今年度から全面実施となった中学校の「保健体育」の学習指導要領に盛り込まれた、球技の特性や成り立ちをイメージできる教材になると期待を寄せる。

文科省は8月3日、今年の国際化学オリンピックに日本代表として参加した高校生4人のうち、3人が銀メダル、1人が銅メダルを獲得したと発表するとともに、4人を文部科学大臣表彰の受賞者とすることを決めた。

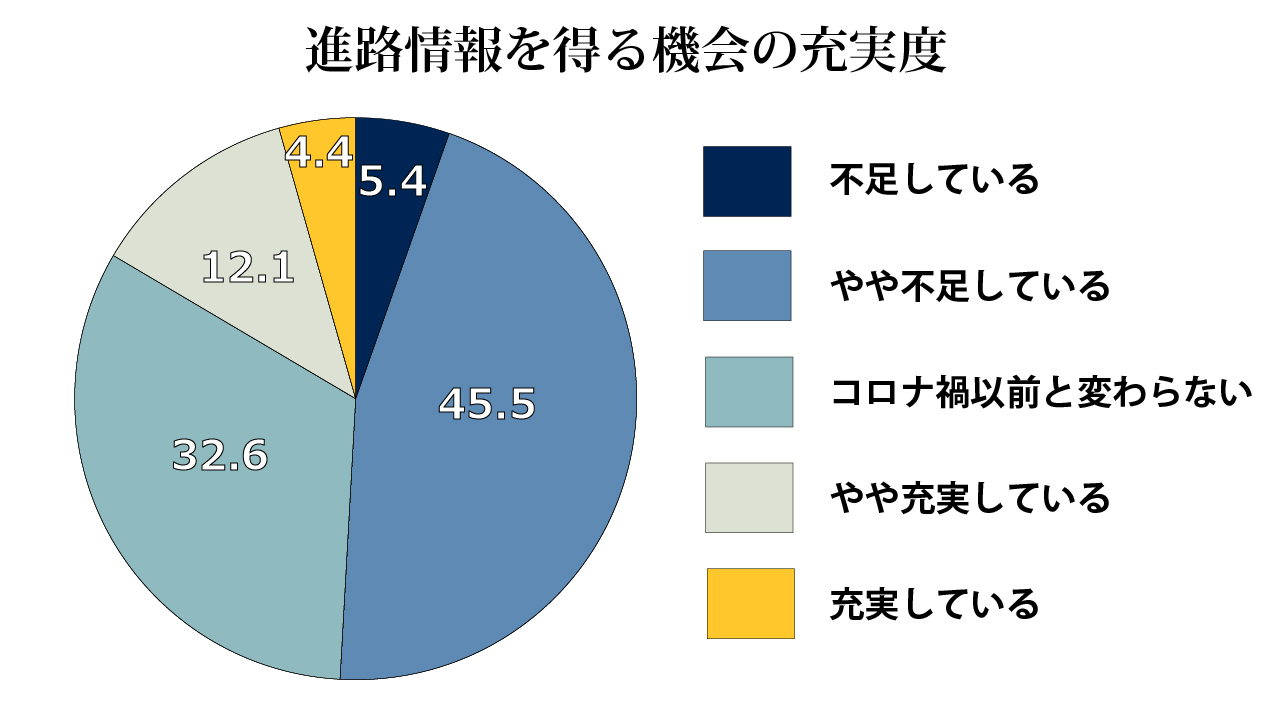

全国の高校693校から回答を集めた「Withコロナ時代の進路指導」についての調査結果が7月29日、発表された。生徒が進路情報を得る機会について「不足している」または「やや不足している」と回答した学校は、合わせて50.9%と半数を占めた。調査を実施したのは、高校生の進学・就職支援のライセンスアカデミー。

神奈川県相模原市教委は、GIGAスクール構想の本格始動に合わせ、教員の授業づくりに役立つ資料「さがみはらGIGAスクールハンドブック」を作成した。小中学校の全教科と特別支援教育について、授業でのICT活用のポイントを盛り込んだ大作だ。作成には13人の指導主事が関わり、教科ごとに豊富な写真や図表を用いて解説している。

政府は7月30日、コロナ禍への対応や働き方の変化を反映させた「過労死防止大綱」の改定版を閣議決定した。教職員はこれまでと同様、過労死が多く発生しているとして、対策の「重点業種」の一つに位置付けられた。また、労働条件に関する理解を深めるため、高校新学習指導要領の「公共」などでの指導を充実させる方針が盛り込まれた。……

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、東京都特別区議会議長会(会長・大和田伸杉並区議会議長)の代表らが8月2日、文科省を訪れ、来年度の国の予算編成に向けて、コロナ禍で虐待リスクが高まるのを受けての子供の見守り強化や、ICT化を見据えた教員の指導力向上に向けた支援策などを盛り込むことを、萩生田光一文科相に要望した。萩生田文科相は「必要な支援策についてはしっかり考えたい」などと答えたという。……

GIGAスクール構想の実現や中学校の新学習指導要領の全面実施を迎えた今年度に採用された教員は、どんな思いで1学期を終えたのだろうか。埼玉県戸田市では7月29日、今年度に市立小中学校に配置された初任者を対象に、1学期を振り返りながら、2学期から実践していきたいことを発表し合う初任者研修会を行った。

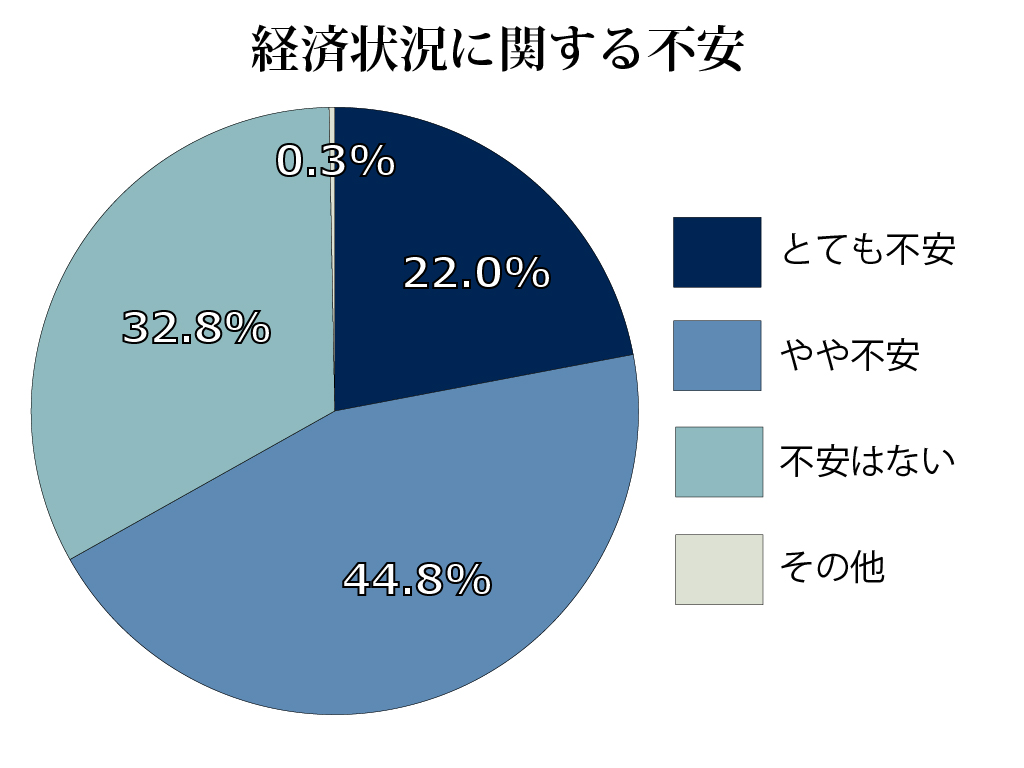

全国の大学や専門学校などで学ぶ看護学生を対象に日本看護学教育学会が行った調査で、コロナ禍の影響で「経済状況に不安」と答えた学生が66.8%に達したほか、実習の中止が相次いだことなどから「学習継続に不安」と答えた学生も75.9%に上ったことが、このほど分かった。一方で、「看護職への思い」については「強くなった」が「弱くなった」を上回った。

文科省は7月30日、2024年度に実施する大学入試の実施方針を予告するとともに、記述式問題の出題や、英語民間試験の成績提供について定めた大学入学共通テスト実施方針を廃止すると発表し、それらの見送りを正式に表明した。文科相のもとに設置された「大学入試のあり方に関する検討会議」の提言を踏まえ、実施要項には受験機会の公平性への配慮などについて明記する。

児童生徒への指導の考え方などをまとめた「生徒指導提要」の見直しについて検討している、文科省の「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の第2回会合が7月30日、オンラインで開かれた。全国連合小学校長会長からのヒアリングが行われ、生徒指導上の問題は家庭に起因するものもあるとの声が現場に多いとして、改訂にあたって「家庭との連携や働き掛けについて、具体的な取り組み事例を含めて内容の充実をお願いしたい」との要望が出された。

来年度からスタートする高校の新学習指導要領に向けて、国立教育政策研究所は7月28日、「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料の案をホームページで公表した。

児童手当や就学援助など8つの社会給付について、所得制限限度額の根拠が「経済的な観点で見いだせない」とする調査研究論文を、規制改革・行政改革担当大臣直轄チームのメンバーが7月30日、公表した。国の「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に寄せられた声を基に検証したもので、河野太郎行政改革相は同日の閣議後会見で、今回の結果を「所得制限の見直しなどの検討に役立てたい」と述べた。

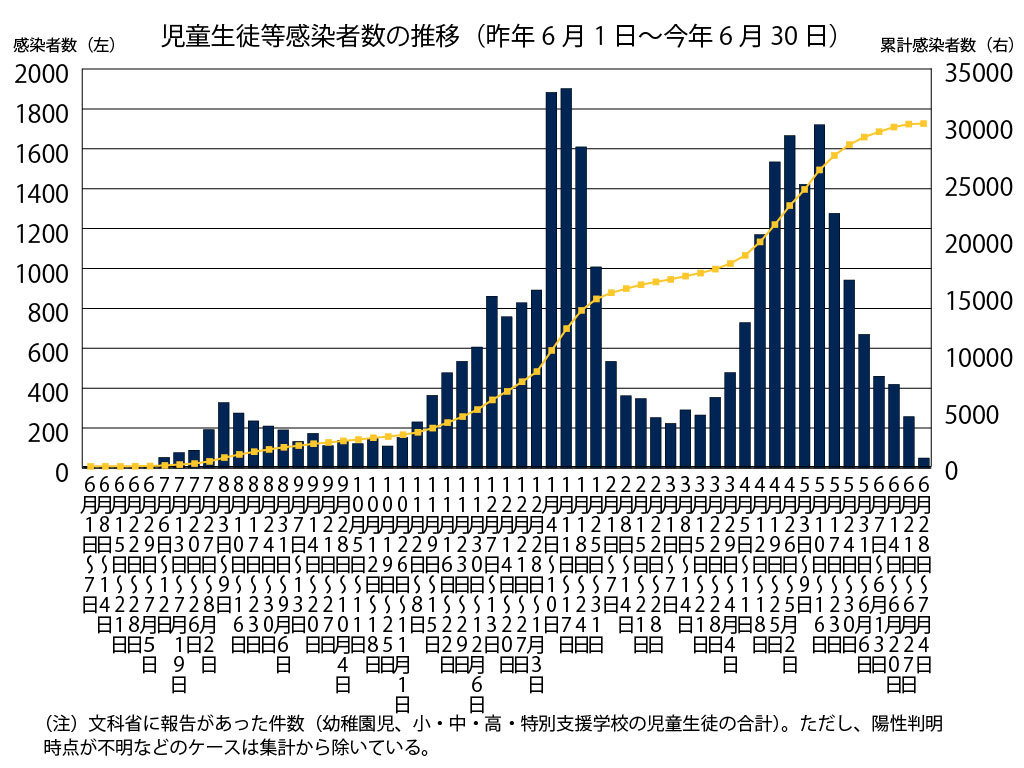

新型コロナウイルス感染症の学校関係者の感染者数は、学校が本格的に再開した昨年6月から今年6月末までの間に、児童生徒は2万9118人、教職員は3644人に上ったことが7月30日、文科省の集計で分かった。幼稚園での感染者は幼児1016人、教職員475人だった。

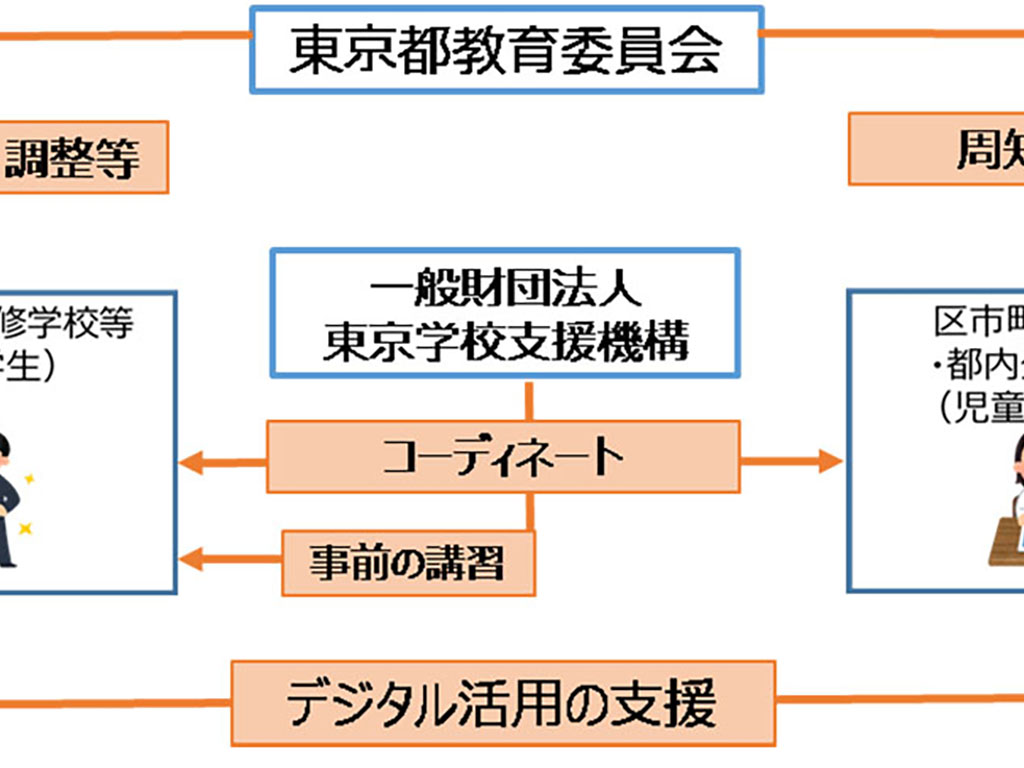

GIGAスクール構想による学校現場のICT利活用を支援するため、東京都教委と、学校支援のための人材バンクを運営する東京学校支援機構(TEPRO)はこのほど、企業や大学、専門学校が、都内の公立小中学校の児童生徒の端末操作や教員の教材作成などをサポートする取り組みを始めると発表した。

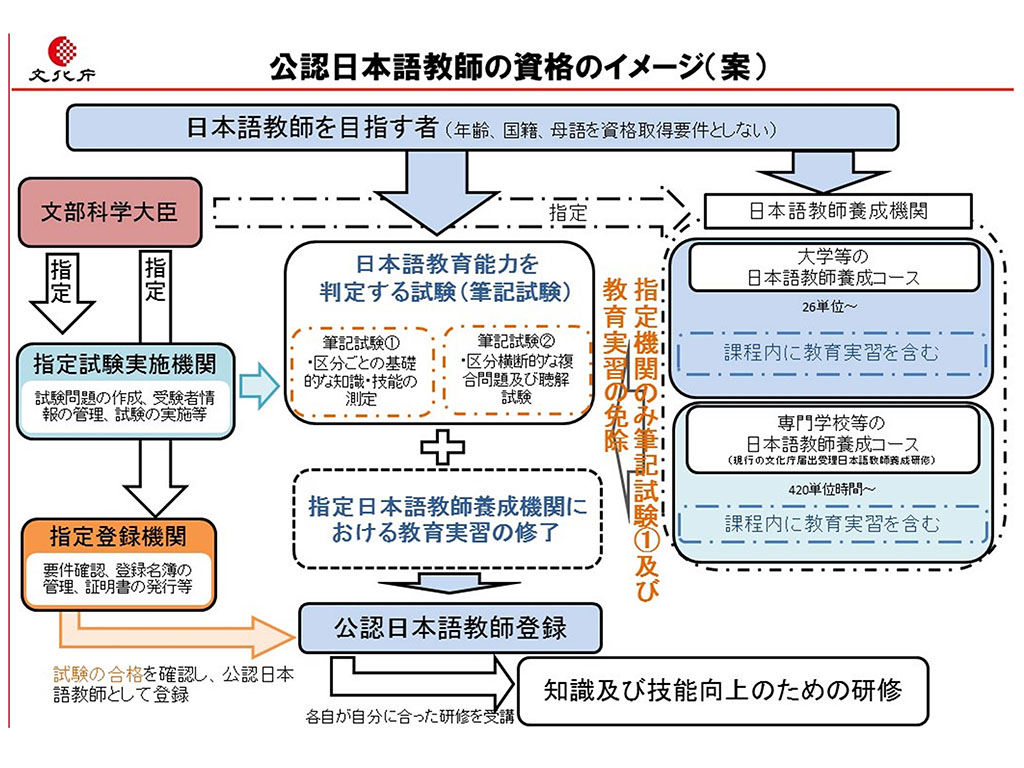

外国人に日本語教育を行う日本語教師の資格制度化を議論してきた文化庁の調査研究協力者会議は7月29日、第9回会合をオンラインで開き、国家資格としての「公認日本語教師」の条件などを整理した報告書を取りまとめた。これを受けて国は来年の通常国会での、制度化のための法案提出を目指す。

7月28日に警察庁が公表した今年上半期の交通死亡事故の発生状況によると、小学生の交通事故の死者・重傷者数は335人(うち死者7人)で、前年同期比で57人増加した。2016年~20年の、小学生の歩行中の交通事故による死者・重傷者は2734人で、そのうちの約3分の1が登下校中に起きていた。

文科省は7月29日、2020年度「学校図書館の現状に関する調査」の結果を公表した。昨年5月時点で、公立学校の学校図書館に整備すべき蔵書冊数の標準を満たしている学校の割合は、増加傾向にあるものの、小学校で71.2%、中学校で61.1%にとどまった。都道府県による差も大きく、同省の担当官は「前回調査よりは大幅に改善したが、引き続き100%を目指して働き掛けていく必要がある」としている。

多様な生徒が在籍する定時制高校。キャリア教育や進路指導の一環として、東京都墨田区にある都立橘高校定時制課程(菅原敏雄校長、生徒88人)では、地元企業などを集めた合同企業説明会を開催している。生徒が学校推薦を受け、企業を1社しか応募できない代わりに、ほぼ確実に内定を得られる「1人1社制」が一般的な高校で、学校主催での合同企業説明会を開くのは珍しい。

コロナ禍が長引く中で、給食がなくなる夏休みを迎え、困窮家庭がますます困難な状況に置かれているとして、学習支援などを行うNPO法人キッズドアは7月28日、記者会見を開き、こうした家庭への速やかな現金給付を訴えた。困窮世帯からは、夏休み中の食事への不安の声が数多く寄せられており、同法人は「給食が支えていたぎりぎりの食生活が、夏休みに崩壊する可能性がある」と指摘した。

日本財団は7月28日、性行為をテーマにした「18歳意識調査」の結果を公表した。学校の性教育について、役立ったと回答したのは58.5%、役立っていないは41.5%と、拮抗する結果となった。

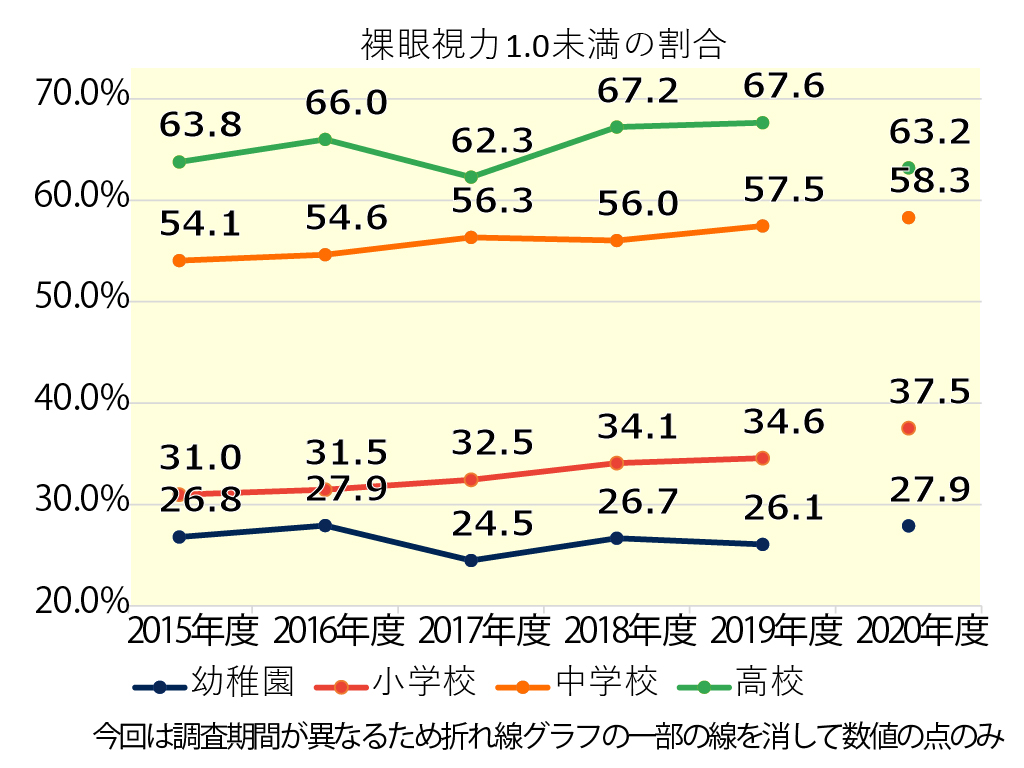

文科省が7月28日に公表した2020年度「学校保健統計調査」の結果で、視力が1.0未満の児童生徒の割合が小中学校で過去最多に上ったことが分かった。また、肥満傾向の児童生徒の割合も、幼稚園から高校までのほぼ全学年で前年を上回った。コロナ禍の影響で健康診断の時期が例年より延長されたため、同省は過去の数値と単純比較できないとしているが、専門家は「比較が難しいことを前提として、コロナ禍での学校の臨時休校などの環境変化が影響したと推測することは考えられる」としている。

公立中学校と地域が協働でつくり上げる課題解決型学習――。「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、各校が試行錯誤する中、渋谷区立代々木中学校(川上弘文校長、生徒388人)では3年前から「シブヤ科」という地域住民と共に行う課題解決型学習(PBL)に取り組んでいる。「シブヤ科」の学習を通して生徒たちが学んでいることや、地域社会と学校が協働して学びをつくっていくポイントについて、同校の川上校長、小間澤絢子教諭、同校の地域コーディネーター植野真由子さんに話を聞いた。

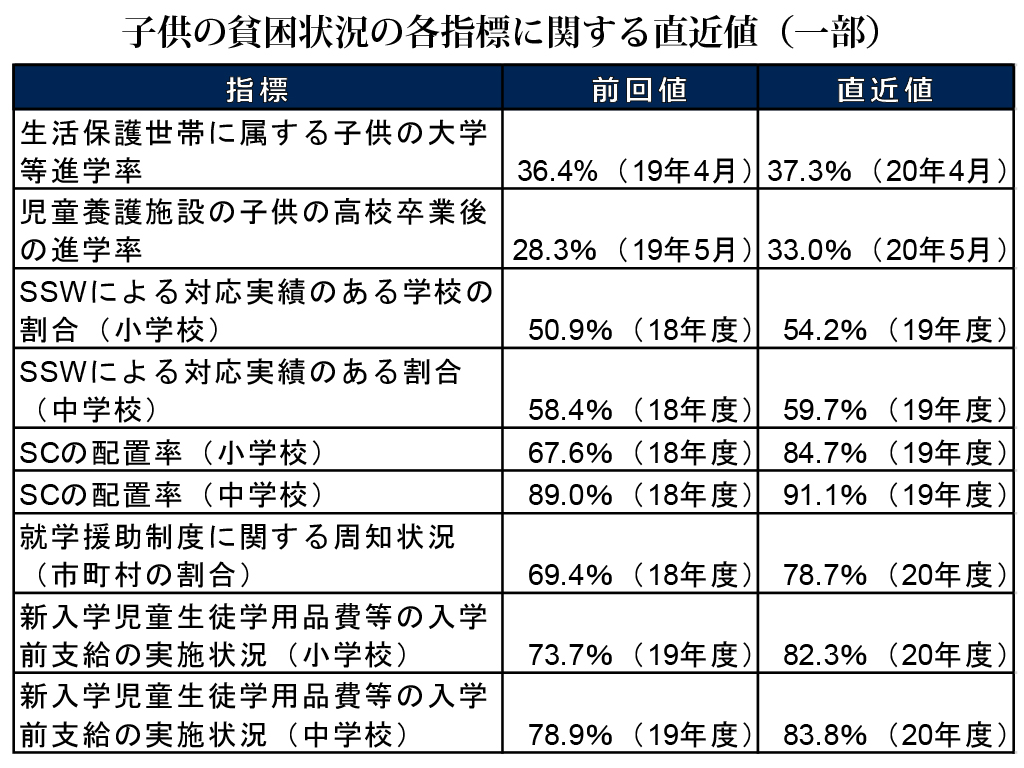

内閣府は7月28日、「子供の貧困対策に関する有識者会議」の第17回会合をオンラインで開き、昨年度の子供の貧困対策の状況やコロナ禍での支援策などについて議論した。子供の貧困に関する指標の直近値が公表され、スクールソーシャルワーカー(SSW)の対応実績のある学校の割合や、スクールカウンセラー(SC)の学校への配置率で改善が見られた。