東京都世田谷区にある駒場学園高等学校(笠原喜四郎校長、生徒1344人)では今年度、1年間をかけて生徒が起業を目指しつつ、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を学ぶ特別授業「起業LAB」を行っている。授業は教育プログラムの開発を手掛ける「TOKYO EDUCATION LAB」と連携し、実際に実現可能性の高い事業計画があれば、審査員が出資を判断するという。

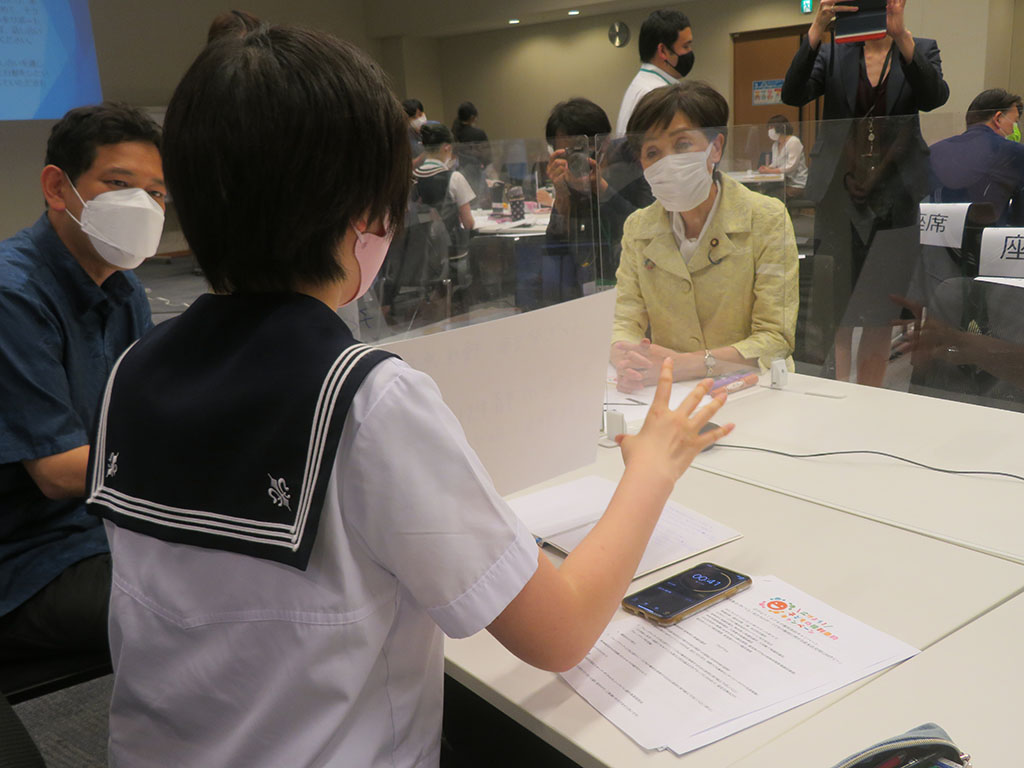

こども庁をつくるなら子供の声を取り入れて――。子供に関する支援活動に取り組む団体で構成される「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン実行委員会」は6月15日、衆議院第二議員会館で子供らと国会議員が対話するワークショップ型の院内集会を開いた。合わせて実行委員会は、こども庁について、子どもの権利の実現を総合的・包括的に推進する機関とすることや、子供の意見表明や参加を制度的に位置付けることを提言した。

コロナ禍で運動会をライブ配信する学校が増える中、一部の学校で著作権への誤解から取りやめてしまうケースがあるとして、萩生田光一文科相は6月15日の閣議後会見で、「録画したものの配信は注意が必要だが、リアルタイムで配信するものについては著作権上問題なく、積極的に取り組んでいただきたい」と述べ、今後、著作権を扱う指定管理団体と連携して、正しい知識について文科省のウェブサイトや SNS を通して周知を図る考えを示した。

東京理科大学は今年度から、教職課程の新たな科目として学生が漫才作りに挑戦する「教職パフォーマンス演習」を設置し、6月14日に初回講義を開いた。これまでもバラエティーに富んだ特別講座を展開してきた同学教育支援機構教職教育センターの井藤元准教授が講師を務め、お笑いコンビ「じなんぼ~いず」のシギハラヨシアキさんがゲスト講師に招かれた。

日本型のSTEAM教育は実現可能か――。東京青年会議所は6月11日、STEAM教育をテーマにしたオンラインフォーラム「これからの教育~『知る』と『つくる』で変わる学び~」を開催した。文科省初等中等教育局の板倉寛企画官と、ジャズピアニストであり数学者、STEAM教育家の中島さち子「steAm」代表取締役が、日本の学校教育でどのようにSTEAM教育を展開していくかについて意見を交わした。

教育改革を進める教育長や校長らによる「教育・学びの未来を創造する教育長・校長プラットフォーム」の今年の総会が6月13日、オンラインで開かれ、地域連携やGIGAスクール構想などをテーマに、教育委員会や学校の実践事例が発表された。教育長による発表は、いずれも人口1万5000人以下の小規模自治体の、学校現場と地域との距離の近さを生かした取り組みについてだった。

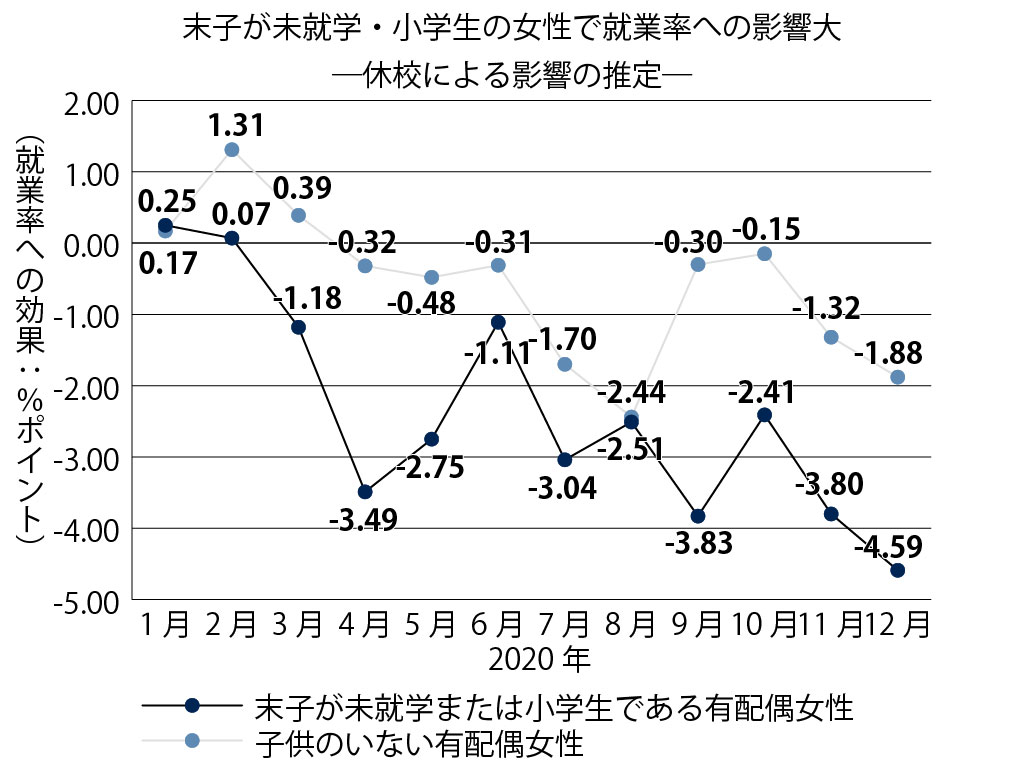

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う昨年の一斉休校が、未就学・小学生の子供を持つ既婚女性の就業率を長期にわたって押し下げた可能性があることが、内閣府が6月11日に閣議決定した男女共同参画白書で分かった。子供がいない既婚女性の就業率への影響は、コロナ禍以前の水準まで回復している月もある一方、未就学・小学生の子供のいる既婚女性では、学校が再開した昨年6月以降、同12月までマイナスの水準で推移している。

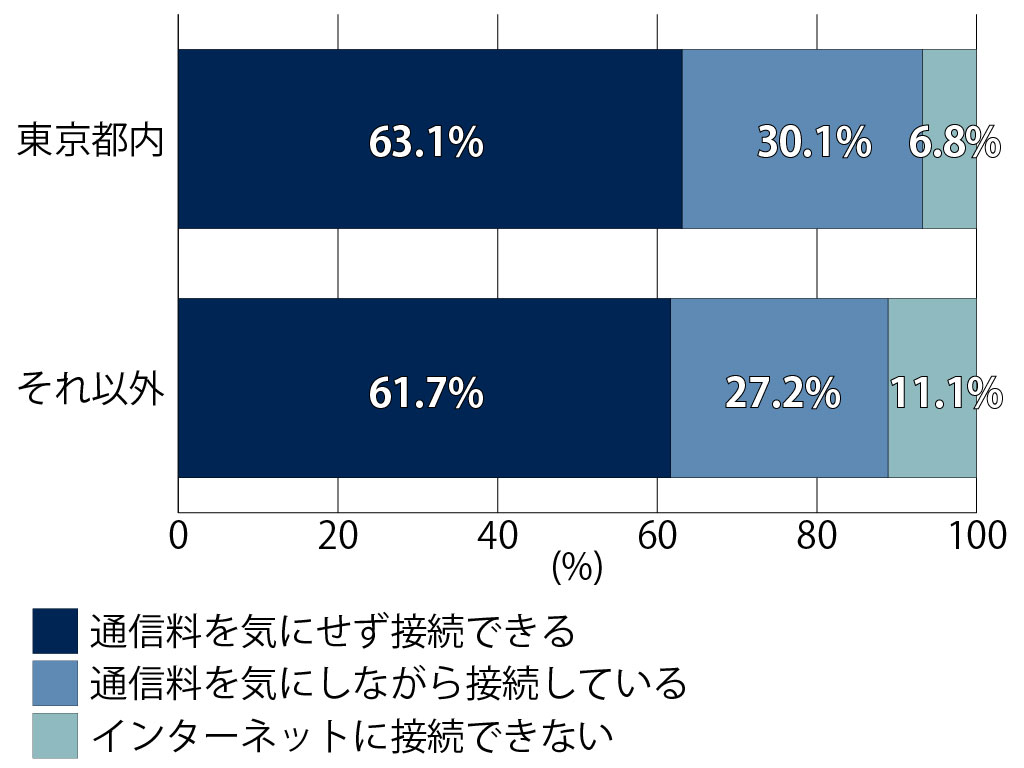

経済的に厳しい母子家庭への支援を行うNPO「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は6月11日、昨年から毎月実施している、母子家庭へのコロナ禍の影響に関する追跡調査のうち、家庭でのオンライン学習の環境に着目したレポートを公表した。自宅から通信料を気にせずにインターネットに接続できる世帯は6割にとどまり、子供が集中して勉強できるスペースがない家庭も半数を超えるなど、端末の整備以外での課題が浮き彫りとなった。

2022年度からの本格導入を目指す小学校高学年からの教科担任制について、文科省の「義務教育9年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議」は6月11日、第3回目の会合を開いた。この中で全国の先進事例の調査研究結果が報告され、教科担任制の導入で授業の質向上や教員の負担減などの効果が表れていることが示された。

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、国立大学協会は6月14日、第1回総会後の記者会見で、今年度の国立大学の個別試験について、追試験の設定など受験機会の確保のための工夫を、昨年度に引き続き実施する方針を示した。7月末までをめどに多くの大学で詳細を公表する見通し。

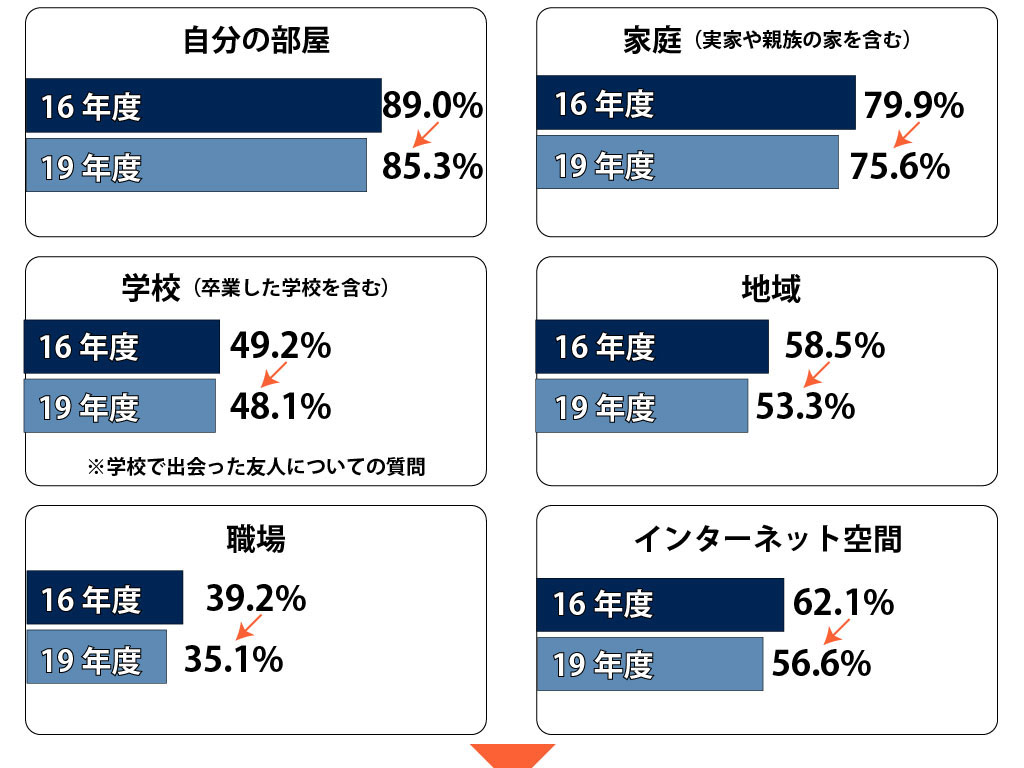

内閣府は6月11日、今年の「子ども・若者の状況及び子ども・若者育成支援施策の実施状況」(子供・若者白書)を国会に報告した。児童生徒の自殺の急増など、コロナ禍で子供・若者を巡る状況が厳しさを増す中、子供たちが家庭や学校を「居場所」と感じているかどうかなどの調査データを可視化した「インデックスボード」を初めて導入し、社会に幅広く伝える工夫をした。

政府は6月11日、今年の少子化社会対策白書を閣議決定した。新型コロナウイルスの感染拡大以降、出生数や妊娠届け出数、婚姻数が減少していることから「結婚行動や妊娠活動に少なからず影響を及ぼした可能性があるものと考えられる」として、中長期的な影響を注視する必要があると指摘。その上で「不安に寄り添いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備に取り組む」としている。

自民党の有志による「公立小学校へのスクールバスの導入に関する勉強会」(会長・猪口邦子参院議員・元少子化・男女共同参画担当相)はこのほど、公立小学校の登下校で「スクールバス制」を導入することを求める緊急決議をまとめた。徒歩からスクールバスとすることで、登下校時の安全を確保すべきだとしている

2022年の大学入学共通テストについて、大学入試センターは6月11日、詳しい要件を定めた実施要項などを公表した。本試験は来年1月15、16日、追試験は2週間後の同29日、30日の日程で行われる。今春、特例的に行った「第2日程」は設定されない。出願期間は9月27日から10月7日まで。

来年度予算の編成方針に反映される「骨太の方針」の原案に、いわゆる「こども庁」構想を受け、新たな行政組織の創設が盛り込まれたことについて、萩生田光一文科相は6月11日の閣議後会見で、「教育から福祉までを全部そこでやることが本当に可能なのか」などと疑問を投げかけた上で、「実効性が大事だと思う。

日本列島の各地で最高気温が30度を超える真夏日が続き、熱中症のリスクが高まる中、萩生田光一文科相は6月11日の閣議後会見で、「校庭を使った体育の授業は、間隔を広くとってもらえれば、マスクはいらない。現場で徹底してもらいたい」と述べた。呼吸が激しくなる運動を行う場合、新型コロナウイルスの感染対策を行った上で、マスクを外して熱中症対策を図るよう学校現場に改めて要請した。

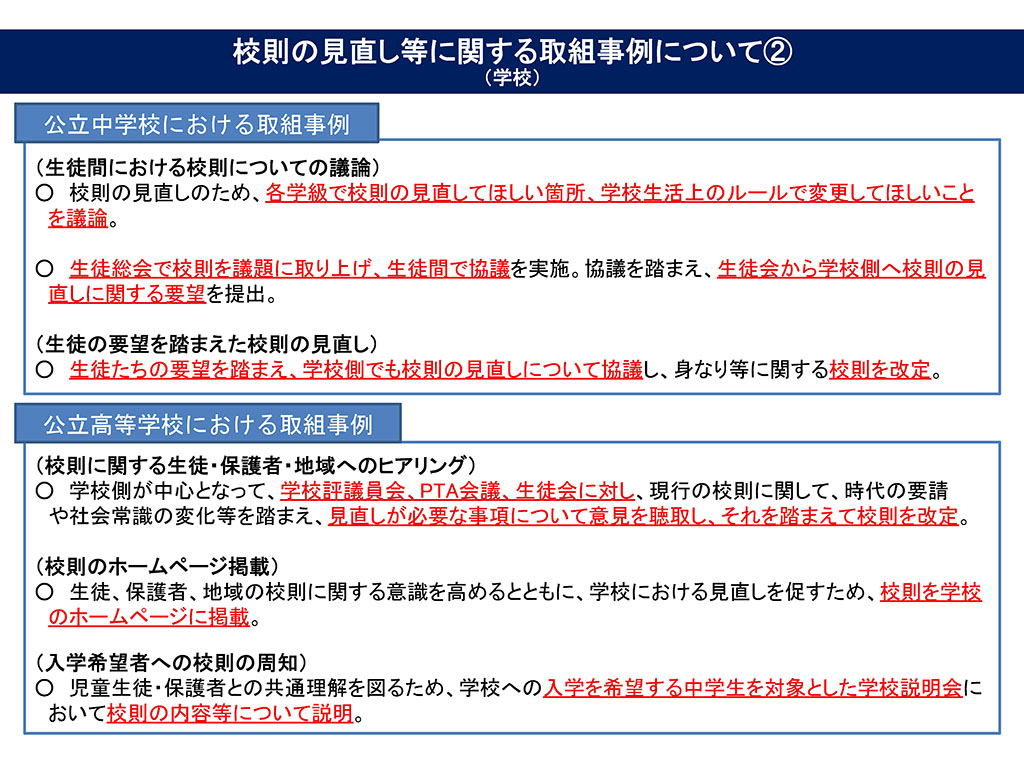

学校の校則を巡る報道を受けて、文科省はこのほど、都道府県教委などに対し、校則の見直しに関する通知を出した。保護者や生徒と話し合うなどして、校則の見直しを行っている事例を紹介し、校則が時代の進展や社会の常識などを踏まえたものになっているか、絶えず見直すよう求めている。

愛知県名古屋市で、個人情報保護条例の問題からGIGAスクール端末の使用を当面停止する方針としたことについて、萩生田光一文科相は6月11日、「こういうことが、新学期が始まった上で出てきたことは、すごく残念だ。子供たちはショックもあるのではないかということで心配している」と話し、対応を急ぐよう求めた。

人工呼吸器やたんの吸引などの医療的ケアが日常的に必要な子供とその家族への支援について、基本理念や国・地方自治体の責務を定めた「医療的ケア児支援法」が6月11日、参院本会議で全会一致で可決され成立した。

GIGAスクール構想で市立小中学校に配布された学習者用端末について、名古屋市教委は6月10日、個人の操作ログを取得可能な状態にしていることが、市の個人情報保護条例に抵触する可能性があるとして、当面の間使用を停止する方針を通知した。

教育界のキーパーソンに「ウェルビーイングとは何か」を聞くシリーズの第2回は、熊本市の遠藤洋路教育長にインタビューした。昨年、同市教委は「ウェルビーイングを実現するための教育」をテーマにしたオンラインイベント「Kumamoto Education Week」を行うなど、市全体で主体性を高める学校改革を進めている。

政府の来年度予算の編成方針となる「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)や成長戦略実行計画の原案が公表されたことを受けて、自民党文科部会(部会長・赤池誠章参院議員)の会合が6月10日、開かれ、内容を巡って意見が交わされた。

茨城県つくば市は6月9日、市内にある県立並木中等教育学校で来月行われる生徒会選挙の一部で、インターネット投票を実施すると発表した。将来的に公職選挙でのインターネット投票の導入を目指す同市が、若年層の政治参加を促そうと学校と協力して実施するもので、投票の秘密などを保証する本格的なシステムで生徒会のインターネット選挙が行われるのは全国初ではないかという。

環境やサスティナビリティについて、手を動かし、つくりながら学ぶ――。東京都中野区の新渡戸文化小学校(杉本竜之校長、児童363人)で6月7日、廃棄物となって出されたさまざまなマテリアルから新たなものを生み出すプロジェクト型学習がスタートした。4年生を対象にしたこのプロジェクト型学習は、同校の図工を担当する山内佑輔教諭が発案。

文科省は6月9日、大学で新型コロナワクチンの接種を行う場合の申請手順などについて、国公私立大学法人などに事務連絡を出した。政府が8日に大学や職場でのワクチン接種の申請を受け付ける専用のウェブ入力フォームを開設したことを受け、大学で実施する場合は文科省の検討チームに事前に相談すること、自大学の教職員・学生だけでなく近隣の教育関係職員などにも対象を拡大することなどを求めた。

政府は6月9日、経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)を首相官邸で開き、来年度予算の編成方針となる「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)の原案を提示した。教育関連では、「こども庁」創設を求める自民党の決議などを踏まえ、「子供に関するさまざまな課題に総合的に対応する」として、新たな行政組織の創設を明記した。

今、新たなキーワードとして注目されている「ウェルビーイング」とは、一体何か――。政府の教育再生実行会議が6月3日にまとめた提言においても、ニューノーマルにおける教育の姿について、ウェルビーイングの実現を目指し、学習者主体の教育に変えていく方向性が明確に打ち出された。

多くの自治体で1人1台端末の整備が完了し、利活用に向けた取り組みが始まっている状況を踏まえ、文科省が設置した「GIGAスクール構想に基づく1人1台端末の円滑な利活用に関する調査協力者会議」は6月9日、初会合を開き、今年9~12月をめどに利活用状況調査を行う案を示した。調査で端末の活用実態を把握した上で、円滑な利活用に向けての考え方や参考情報を今年度内に整理する。