増加する医療的ケア児の支援を定めた「医療的ケア児支援法案」が6月8日、衆院本会議で全会一致で可決した。法案は参院に送られ、今国会で成立する見通しで、医療的ケア児やその家族への適切な支援について、国と自治体の責務を定め、保育や教育の拡充に向けた施策などを求めている。

今日6月8日、大阪教育大学附属池田小学校に刃物を持った男が侵入し、児童8人の命を奪った「池田小事件」の発生から20年となった。同小では、児童や教職員ら約650人が出席して「祈りと誓いの集い」が開かれた。学校安全の在り方が根底から問い直された同事件。全国の学校現場でいかに教訓を継承し、防犯意識を高めていくかが課題となっている。

小中学生への新型コロナウイルスのワクチン接種について、萩生田光一文科相は6月8日の閣議後会見で、「個別接種が基本になると現段階では考えている。学校で直ちに集団接種(を行う)ということは考えていない」と述べ、学校を通じた集団接種は当面行わない考えを明らかにした。一部の自治体が中学校や高校での集団接種を検討していることについては「保護者の同意を確認する必要がある」と慎重な対応を求めるとともに、高齢者や基礎疾患のある人を優先するなどワクチン接種の優先順位に配慮するよう求めた。

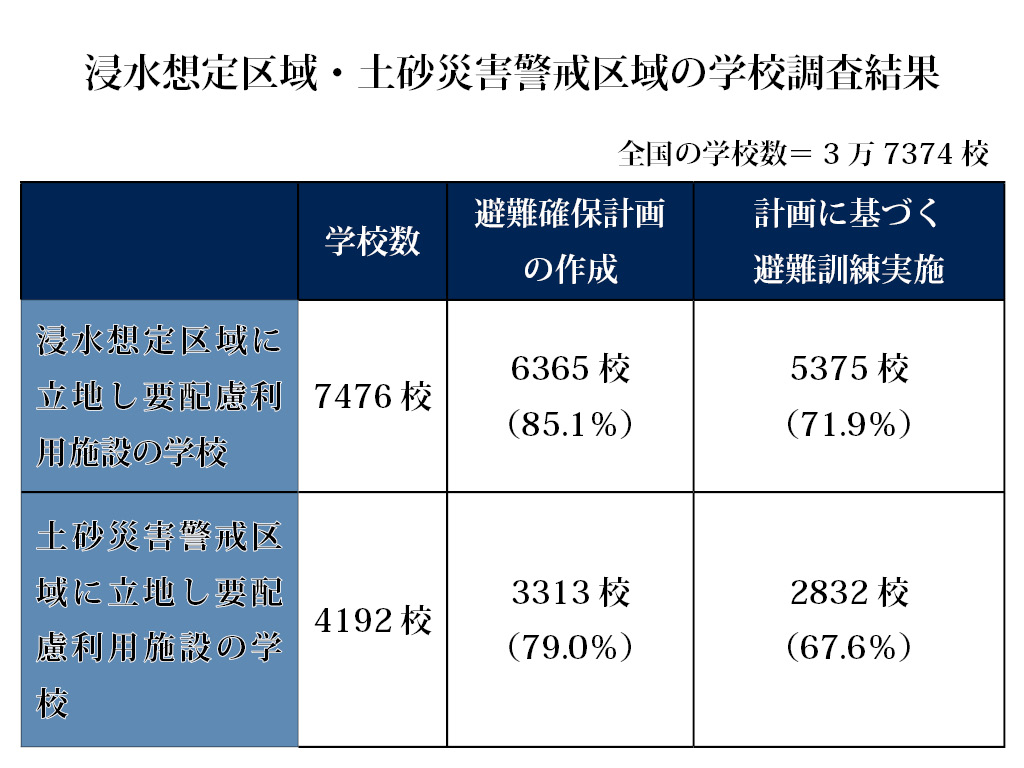

全国の公立学校の水害・土砂災害対策について文科省が初めて行った調査で、全体の約3割の学校が浸水想定区域か土砂災害警戒区域に立地し、要配慮者利用施設に位置付けられていることが分かった。このうち浸水想定区域にある学校の14.9%、土砂災害警戒区域にある学校の21.0%では、法律上義務付けられている避難確保計画が作成されていないことも分かり、萩生田光一文科相は6月8日の閣議後会見で、今年度中に速やかに避難確保計画の作成などを要請する通知を出したことを明らかにした。

海外の大学でワクチン接種が義務化され、海外留学を予定している学生が渡航できない状況になっていることから、萩生田光一文科相は6月8日の閣議後会見で、海外留学を予定する学生が文科省に申請すれば、大学などでワクチン接種が受けられる仕組みを用意することを表明した。接種完了後には海外の大学に提示できるよう、ワクチン接種済みであることを示す英文の特別な証明書を文部科学大臣名で発行する。

文科省と法務省は6月8日、2020年度の「人権教育及び人権啓発施策」(人権教育・啓発白書)を国会に報告した。コロナ禍で感染者や医療従事者らに対する偏見と差別が広がったことへの対応を特集で取り上げ、今後も注視を続けて適切な措置を講ずる必要があると指摘している。

コロナ禍で厳しい運営に直面している日本人学校などへの支援に向けて、文科省の「在外教育施設の今後の在り方に関する検討会」(座長・丹羽秀樹文科副大臣)は6月3日、中長期的な支援策などを盛り込んだ「在外教育施設未来戦略2030」を取りまとめた。児童生徒の減少などに苦しむ在外教育施設で英語力強化などの特色を育てる「選ばれる在外教育施設」づくりや、国内と同等の教育環境の整備などを支援する。

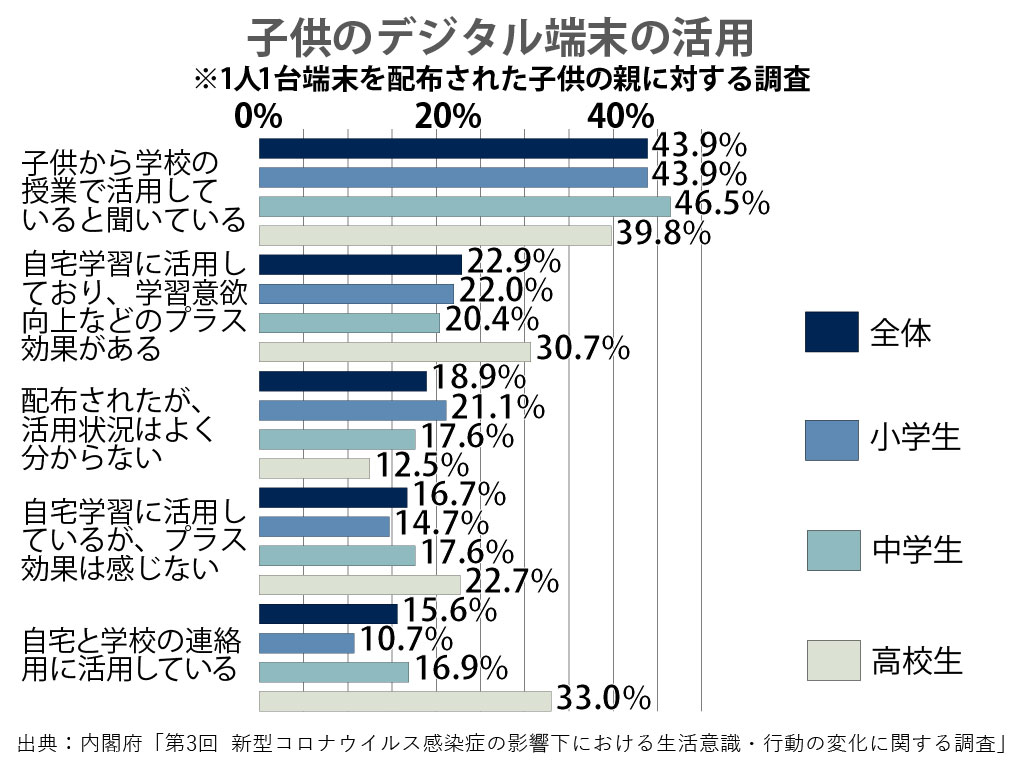

今年4月からGIGAスクール構想による1人1台端末の整備が本格化する中、学校の授業での端末活用は大型連休時点で43.9%にとどまっていることが、子育て世代の親約2000人に聞いた内閣府の調査で、6月7日までに分かった。新学期から1カ月たっても、授業での1人1台端末の活用は、全国の学校現場の半分に満たないとの実態が浮かび上がった。小中学生のオンライン教育についても調べたところ、学校や塾などで「オンライン教育を受けている」と答えた親は全国で26.7%だった。

内閣府は6月7日、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第5次)」を決定した。GIGAスクール構想などで、学校でインターネットを利用する機会が増えていることから、学校での教育・啓発の推進を盛り込んだほか、自身の裸の画像などをメールやSNSで送るよう強要される「自画撮り」被害など、情報発信を契機としたトラブルが増えていることへの周知も進めるとした。……

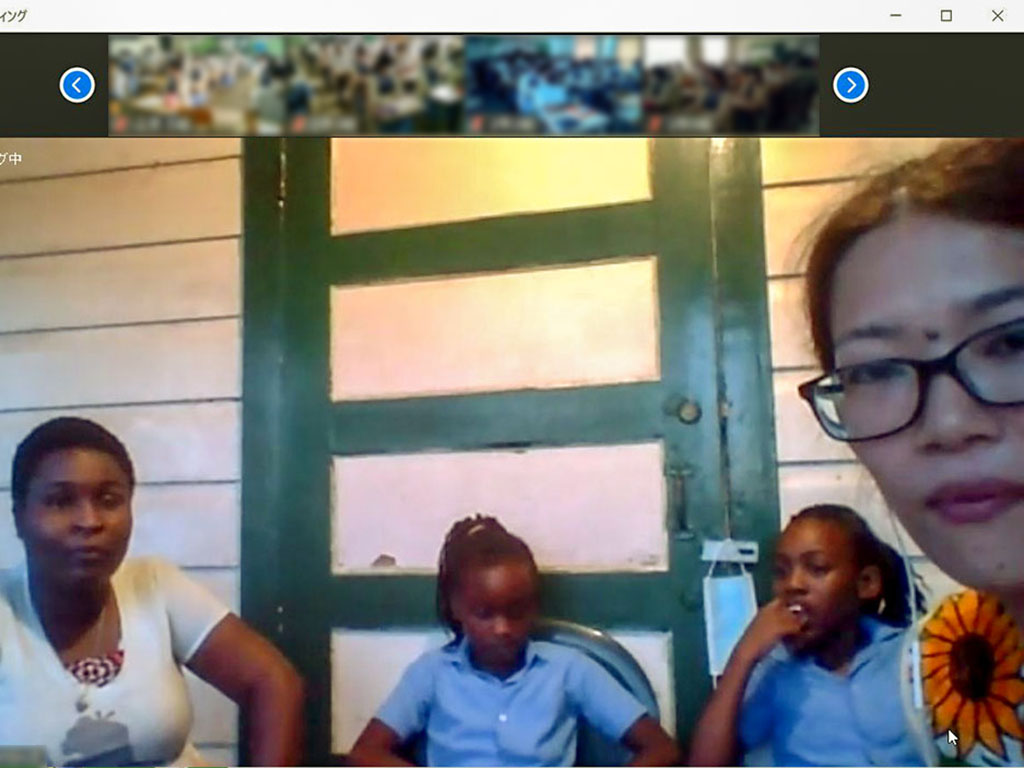

現地で暮らす日本人リモートワーカーがファシリテートして、高校生が世界を学ぶ――。熊本市にあるルーテル学院中学・高等学校(内村公春校長、生徒1229人)は6月7日、アフリカのコートジボワールと中米のベリーズに住む日本人とオンラインでつながり、現地の文化を学んだり、交流したりする授業を行った。参加した生徒は両国の様子から、多文化共生の在り方や教育など、世界の課題に関心を広げていた。

新型コロナウイルスのワクチン接種が全国の自治体で進められる中、非正規も含めた教職員らでつくる「大学等教職員組合」(衣川清子委員長)が中心となって6月2日、参議院議員会館で院内集会を開き、子供やお年寄りと接触する機会が多い教職員や保育士、介護職にワクチンを優先接種することなどを政府に求める声明をまとめた。集会への参加者は「子供たちの未来を守るためにも優先接種は必要だ」などと訴え、ウェブ上の署名サイトを通じて署名を集めて政府に提出することにしている。

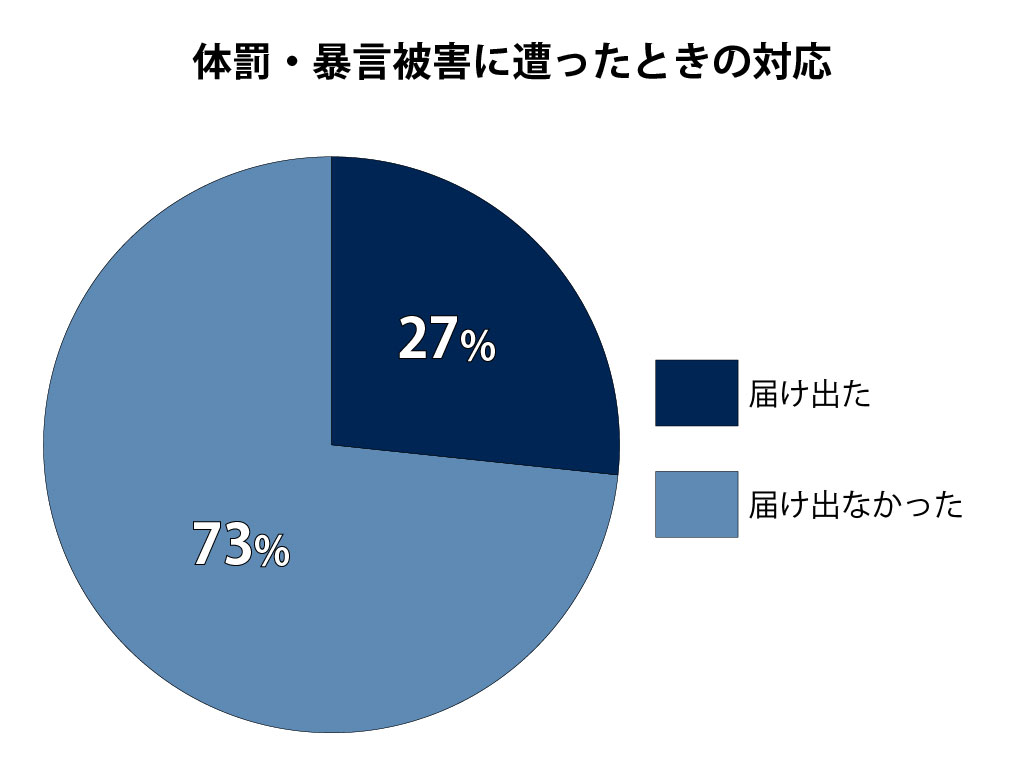

熊本市教委は6月4日、市立学校に通う児童生徒の保護者2万631人を対象にした「体罰・暴言等に関するアンケート」の結果を公表した。昨年度の学校生活で、自分の子供が体罰や暴言の被害に遭ったと答えた保護者は382人と全体の2割を占め、うち7割以上が学校や教委に届け出なかったと回答。理由は「相談しても無駄だと思った」が最も多かった。

コロナ禍の影響が続くとみられる来春の大学入試について、文科省は6月4日、2022年度の大学入学者選抜実施要項を公表し、大学入学共通テストの本試験を来年1月15、16日に実施することを明らかにした。追試験は2週間後の同29、30日に行う。今春、特例的に行った「第2日程」は設定しない。追試験の会場数や設置場所については、出願期間となる今年秋までに決める。

わいせつ行為を行った教員への免許の再交付を授与権者が拒否できる「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が成立したことを受けて、萩生田光一文科相は6月4日の閣議後会見で、再交付の審査が都道府県単位で行われることに関して、「全国の都道府県教育委員会連合会などと相談し、都道府県に設置される審査会が同じ基準でスクリーニングができる仕組みをしっかり作りたい」と述べ、各地で審査の判断にばらつきが生じないように統一した基準作りを進める考えを示した。

横浜創英中学・高校の工藤勇一校長が6月3日、「いじめとどう向き合うか~いじめ問題を構造的に考える~」がテーマのオンラインイベントに登壇した。学校で生徒同士のトラブルが起こったとき、生徒本人が当事者として問題と向き合うための具体的な手立てや大人の役割について、所属校の取り組みを交えながら紹介した。イベントの後半では、NPO法人ストップいじめ!ナビ理事の真下麻里子弁護士も登壇。

内閣府は6月4日、「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」(座長:佐藤博樹・中央大学大学院教授)の初会合を開き、国の少子化対策の指針となる「少子化社会対策大綱」の現状や課題について議論した。現行の大綱について、こうした検証の機会を設けるのは初めて。2020年はコロナ禍の影響などで出生数が過去最少となり、出席した坂本哲志少子化担当相は「危機的な状況」と述べ、検討会に対し、今後の少子化対策の重点項目を整理するよう求めた。

厚労省が6月4日に公表した人口動態調査によると、2020年の1年間の出生数は約84万人で、過去最少となった。婚姻件数も戦後最少となり、コロナ禍が日本の少子化に一層拍車を掛ける構図となった。

新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が出ている沖縄県は6月3日、対策本部会議を開き、子供への感染拡大がみられることから、同7~20日の間の県立高校、県立中学校、県立特別支援学校の休校を決めた。4日に県教委は県立学校のほか、公立小中学校を所管する市町村教委にもこの方針を通知し、同様の対応を要請した。今回の緊急事態宣言で、都道府県単位で一斉に休校を決めた初めてのケースとなる。

政府の教育再生実行会議は6月3日、ポストコロナ期における新たな学びの在り方を描いた第12次提言をとりまとめ、菅義偉首相に手渡した。提言は、ニューノーマル(新たな日常)における教育の姿について、一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せ(ウェルビーイング)の実現を目指し、学習者主体の教育に変えていくとの方向性を明確にするとともに、デジタル化に伴って「データ駆動型の教育への転換」を進めるよう強く打ち出した。

ポストコロナ期における新たな学びの在り方を検討してきた、政府の教育再生実行会議が6月3日にまとめた第12次提言では、ニューノーマルにおける教育の姿として、一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せ(ウェルビーイング)の実現を目指し、学習者主体の教育に転換していく構想を描いた。また、データに基づく現状把握や政策の効果検証がこれまで十分ではなかった面があるとして、「データ駆動型の教育への転換」を掲げた。第12次提言のポイントを整理する。

デジタル教科書の在り方などを検討してきた自民党教育再生調査会の教科書問題プロジェクトチーム(PT)は6月3日、提言を取りまとめ、義務教育段階では紙の教科書とデジタル教科書の両方を無償で提供するべきだとした。また、今年度から開始しているデジタル教科書の普及促進事業について、来年度以降も継続するよう、必要な予算を確保することを求めた。PTは取りまとめた提言を近く、萩生田光一文科相に手渡すとしている。

「こども庁」の創設に向けて自民党が党総裁直属の組織として立ち上げた「『こども・若者』輝く未来創造本部」(本部長・二階俊博幹事長)は6月3日、子供を中心とした政策の実現に向けた「こども庁(仮称)」の創設など4つの提言を盛り込んだ緊急決議をまとめた。子供を取り巻く状況が厳しい中、総合的な調整機能を持つ組織として「こども庁」の創設が必要などとする内容で、6月中に閣議決定される予定の「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)に反映させて実現を目指したいとしている。

東京都教委は6月2日、新たな教育委員として、新井紀子国立情報学研究所教授兼社会共有知研究センター長を任命することに、都議会が同意したと発表した。新井教授は2019年にビジネス書大賞を受賞した『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)の著者として知られ、子供たちの読解力を測定する「リーディングスキルテスト」の開発などに取り組んでいる。

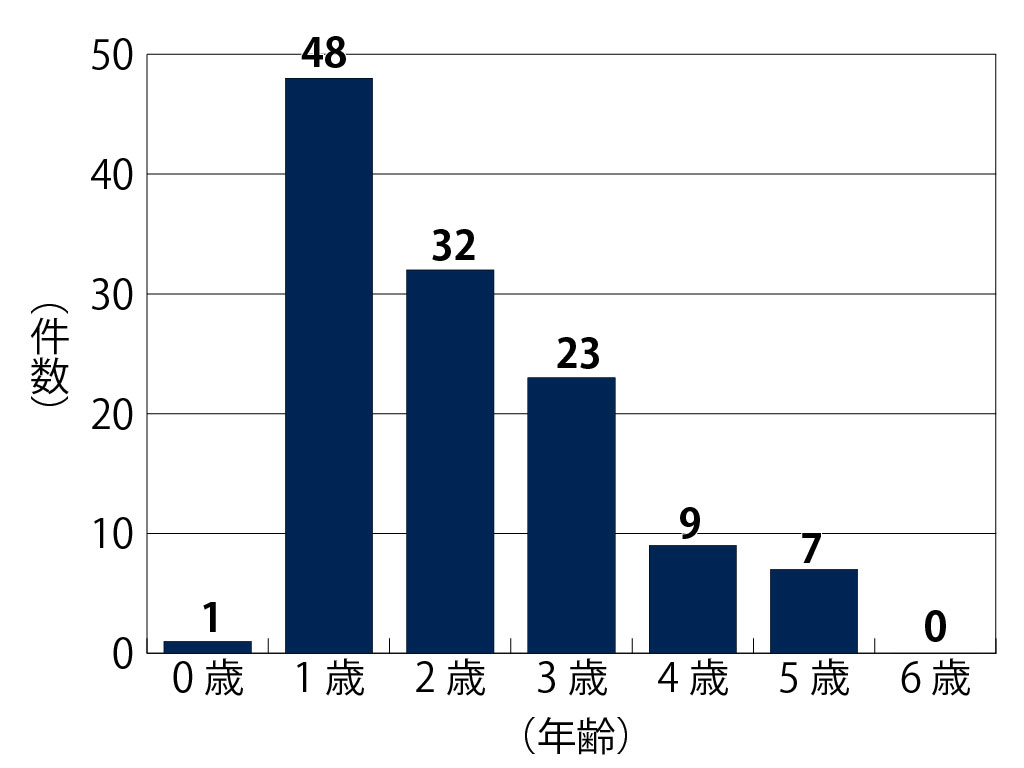

消費者庁は6月2日、6歳以下の子供が歯磨き中に歯ブラシをくわえたまま転倒し、喉を突くなどの事故が、2016~20年度の5年間で120件報告されていると発表し、保護者に向けて注意喚起した。こうした事故は特に1~3歳で多いとし、座らせて歯磨きをさせることや、喉突き防止対策がしてある子供用歯ブラシを使用することを呼び掛けている。

新型コロナウイルスの感染が広がる中、外国人学校に通う子供たちの安心安全の確保に向けて、外国人学校の保健衛生の在り方を検討する文科省の有識者会議(座長・佐藤郡衛明治大学国際日本学部特任教授)が発足し、初会合が6月2日、開かれた。外国人学校には複数の自治体から子供が通うケースが多いことから、広域的に対応すべきなどとの意見が出され、今後、文科省による実態調査を踏まえて、保健衛生環境の改善に向けた支援策を検討し、12月までに具体的な提言を取りまとめることになった。

いろいろな子供や大人が集まれる地域の居場所をつくりたい――。そんな思いを持った「駄菓子屋」がこの夏、東京都足立区にオープンする。開店に向けた企画や準備は全て大学生チームが中心になり、運営も大学生やボランティアで行う予定だ。だが、なぜ大学生が駄菓子屋をやることになったのだろうか。企画を立ち上げたNPOや大学生に聞いてみた。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」はこのほど、第26回会合を開き、主な論点となっている記述式問題や英語4技能の評価の在り方などを巡って、改めて各委員が意見を述べ合った。これまでの会議で、大学入学共通テストへの記述式問題や英語4技能の導入は困難との見方が強まっている中、複数の委員から「記述式導入など入試改革に意欲的に取り組む大学に、インセンティブを付与してはどうか」との意見が出され、最終的な取りまとめに反映される見通しとなった。

政府は5月31日、「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」を開き、持続可能な開発のための教育(ESD)に関する第2期国内実施計画を策定した。2020年から国連の持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた、新たなESDの国際的な枠組みである「ESD for 2030」がスタートしたのに合わせ、国内でもESDの効果的な実践を一層推進する。合わせて、16年に作成した「ESD推進の手引」も改訂し、国際的な動向やESDが明記された学習指導要領の内容を反映させた。