全国学力・学習状況調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化について検討している、文科省のワーキンググループ(WG)は6月21日、最終まとめ案について議論を行った。今年4月に上位組織「全国的な学力調査に関する専門家会議」が悉皆調査、抽出調査の2本柱を提言したことを踏まえ、総論・各論として9項目の論点を整理。

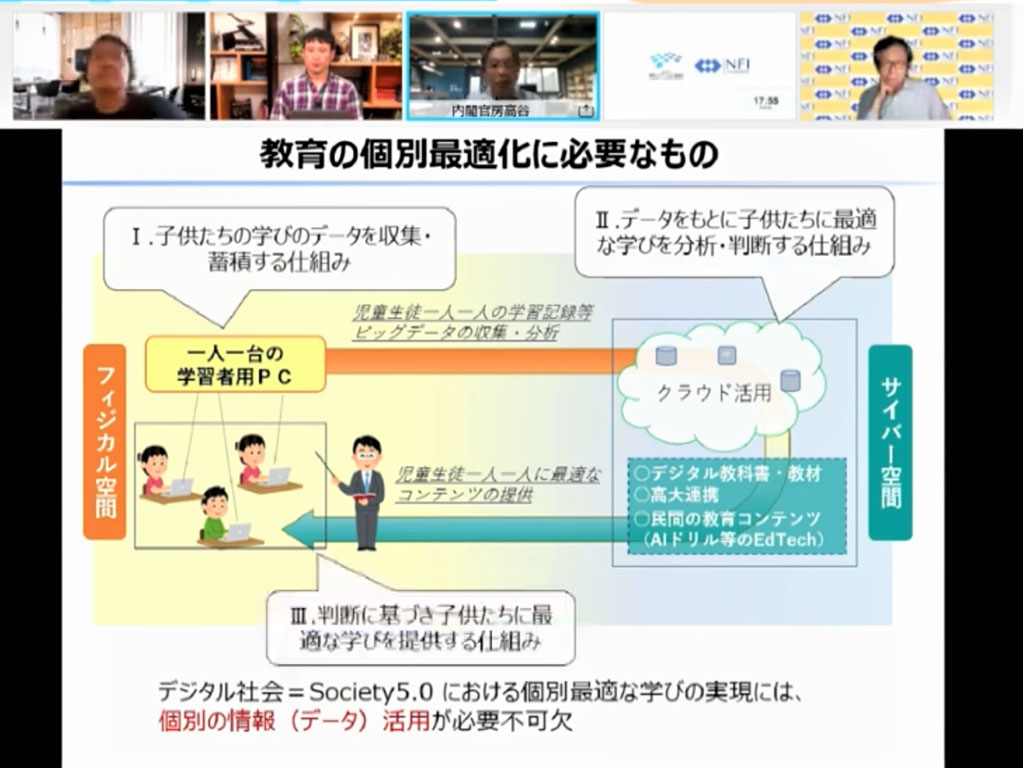

個別最適な学びと教育のデジタル化を巡るオンラインイベントが6月19日に開かれ、前文科省初等中等教育局情報教育・外国語教育課長で、現在は内閣官房でデジタル庁創設に向けた準備室のメンバーとなっている髙谷浩樹・理化学研究所経営企画部長が登壇した。髙谷部長は「Society5.0における個別最適な学びの実現には、個人個人がどういう学習状況なのかという、データの活用が必要不可欠」とデータ駆動型教育の重要性を指摘。

大学での新型コロナウイルスのワクチン接種が6月21日から始まり、文科省によると、同日中に全国17大学で教職員や学生などへの接種が行われた。文科省は大学拠点接種の実施にあたっては、地域の要請に応じて近隣の教育関係者などへの接種も実施してほしいと呼び掛けており、各大学で自治体や近隣大学との連携が進んでいる。また、ワクチンを接種した学生たちに安心して飲み会などをしないよう、注意の呼び掛けも行われている。

障害のある子供が放課後や学校の長期休校中に通う「放課後等デイサービス」など、障害児通所支援の在り方について、厚労省は有識者による検討会を立ち上げ、このほどオンラインで初会合を行った。こうした障害児通所支援は利用者数が顕著に増加している一方で、実態として補習塾的機能や預かりが中心となっている事業所もあるとし、役割や機能の見直しに着手する。

政府は6月18日夕、臨時閣議を開き、来年度予算の編成方針となる「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)を決定した。教育関連では、いわゆる「こども庁」構想を受けた新たな行政組織の創設に向けた検討に着手することや、GIGAスクール構想の一環として、災害時にいつでもオンライン教育に移行できる学校のICT環境を年内に整備することを明記。

9月1日のデジタル庁設置に先駆け、政府は6月18日の閣議で、デジタル社会を実現させるための道筋を描いた「デジタル社会実現に向けた重点計画」を決定した。教育分野では、教育データと教育ビッグデータの利活用を「データ駆動型教育」を支える車の両輪と位置付け、学習者用IDとしてのマイナンバーカードの活用などを含め、データ連携に必要なルール作りなどを支援するプログラムの創設を今年度末までに検討することを盛り込んだ。

今月21日から始まる大学での新型コロナウイルスのワクチン接種について、文科省は18日、同日までに174大学から実施の申請があり、17大学で21日から接種を始める見通しであることを明らかにした。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、今後の大学での接種に向けて、「各大学が単体で接種を行うのではなく、近隣の教育関係者らへの接種も実施して地域に貢献することが重要であり、その拠点となるよう強く要請したい」と述べ、改めてワクチン接種を実施する大学には積極的に地域に貢献するよう呼び掛けていく考えを示した。

幼稚園や保育所などで発生した死亡事故と、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故が、昨年の1年間で2015件に上ったことが6月18日、内閣府の集計で明らかになった。

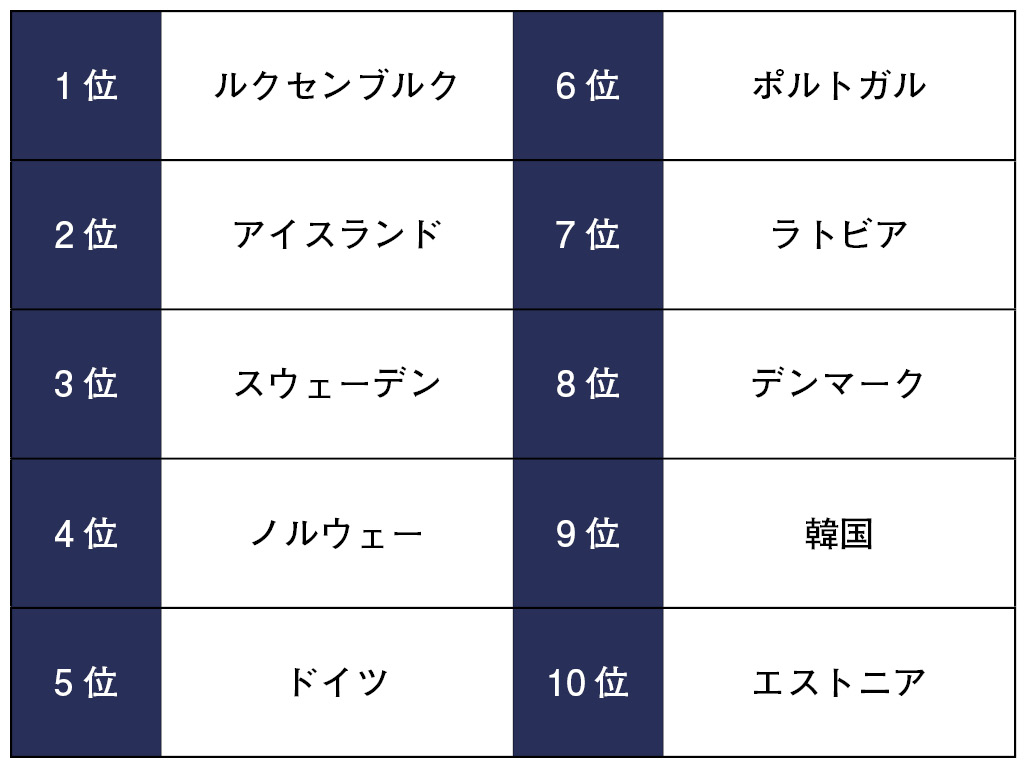

ユニセフ(国連児童基金)は6月18日、先進国の保育・子育て政策を評価し順位付けした報告書『先進国の子育て支援の現状(原題:Where Do Rich Countries Stand on Childcare?)』を公表した。日本は育児休業では41カ国中1位だったが、それ以外の指標は中位にとどまった。

富山市は6月17日、市内の小中学校や保育施設の子供と教職員約1000人が、食中毒とみられる症状で欠席・早退していると発表した。給食で出された牛乳が原因とみられる。

小中学校に続いて、高校のGIGAスクール構想に向けた動きが活発になっている。静岡県にある私立、御殿場西高校(大塚勇介校長、生徒808人)は、昨年の一斉休校をきっかけに、1人1台環境の実現を急ピッチで進めるなど、改革の過渡期にある高校の一つだ。同校の勝間田貴宏副校長は「ICTを入れることは前提条件。

学校の「ウェルビーイング」を実現していくためには、長時間労働をはじめとする働き方改革や業務改善が欠かせない。教育界のキーパーソンやイノベーターらに「ウェルビーイングとは何か」を聞くシリーズの第3回は、元小学校教諭で現在は学校専門のワーク・ライフ・バランスコンサルタントとして、数多くの学校改革のサポートを行っている澤田真由美氏に質問。

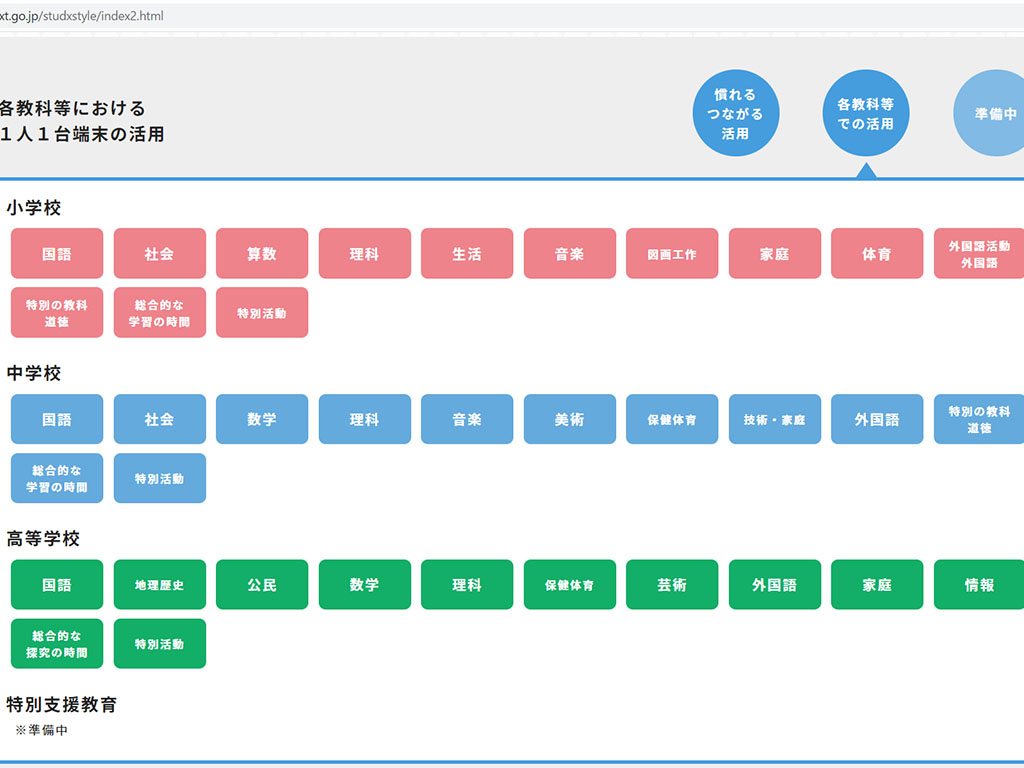

GIGAスクール構想の1人1台端末を、授業のどの場面で使うと効果的か――。学校現場での端末利活用を支援している文科省のGIGA StuDX推進チームはこのほど、特設サイト「StuDX Style」を更新し、小~高での教科ごとの端末活用事例を公開した。チームリーダーを務める板倉寛企画官は「機能を使うことが目的化しないよう、どの場面で、どのような使い方をするとより良い教育ができるかという観点で参考にしてほしい」と話す。

子供への新型コロナウイルスのワクチン接種について、日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会は6月16日、慎重に考える必要があり、個別接種が望ましいとの見解を発表した。高齢者よりも子供はワクチン接種部位に痛みが発生しやすいとし、ワクチン接種を検討する場合は、接種前に本人と保護者に十分説明することと、接種後の健康観察が必要だとした。

日本語指導の必要な外国にルーツのある高校生への支援の制度設計を議論している、文科省の検討会議は6月14日、第2回会合をオンラインで開いた。高校や自治体での対応事例に関するヒアリングを行い、外国人生徒の日本語指導の制度化に向けたポイントを協議した。

GIGAスクール構想によるデジタル端末の使用の増加で、子供たちの視力低下が懸念される中、大手製薬会社「ロート製薬」は、目の健康について楽しみながら授業で学べる小学校高学年向けの教材を制作し、6月から無償提供を始めた。同社のHPからダウンロードできる。同社は「目の健康について1コマの授業で楽しく学べる教材なので、子供たちの目を守るために学校現場で積極的に活用していただきたい」と呼び掛けている。

第204回通常国会が6月16日、閉会した。今国会では、小学校の学級編成標準を現行の40人(1年生は35人)から35人へ引き下げる義務標準法の改正はじめ、児童生徒へのわいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す議員立法など、教育現場を大きく変える教育関連法案が成立した。さらに自民党を中心に、子供に関する政策を一元化する「こども庁」創設に向けた動きも活発化し、次回以降の国会で本格的な議論がされる見通しとなった。

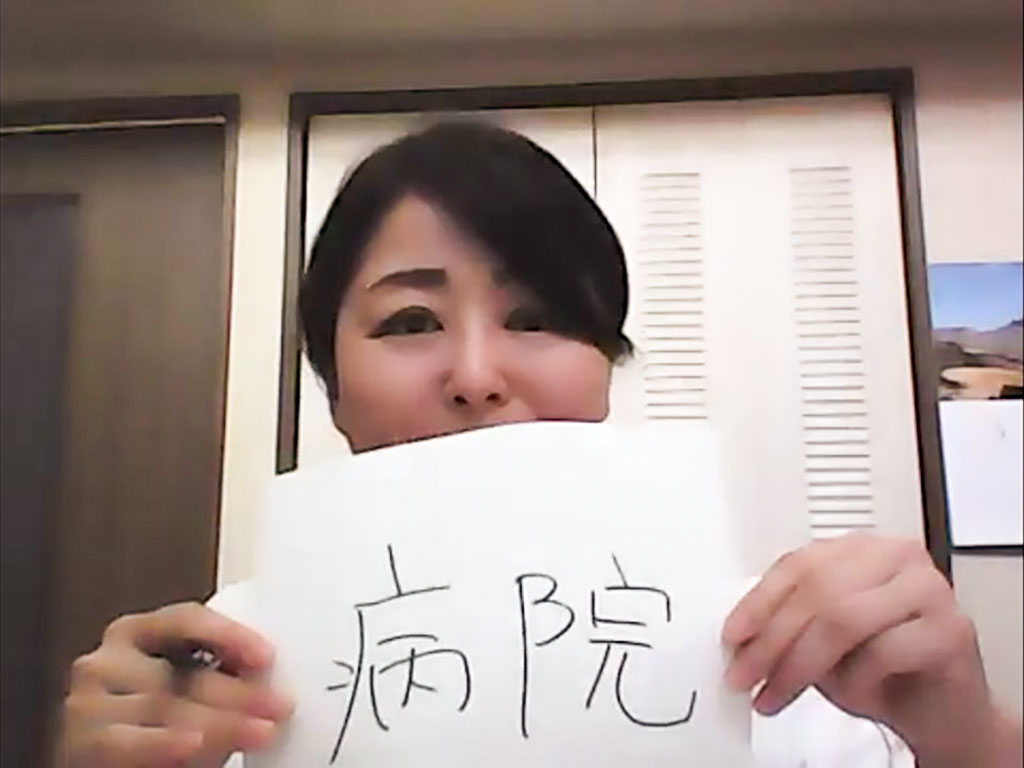

世界各地で医療・人道援助活動を展開している「国境なき医師団日本」が、命を救うことの大切さや難しさを考えるための「世界といのちの教室」を、小学5、6年生を対象にしたオンライン授業として実施している。6月13日に行われた授業では、支援現場に必要な物資の調達や病院の建設などを行う「ロジスティシャン」として活躍していた吉田由希子さんが講師となり、国境なき医師団としての原則に立ちながら、状況に応じて一人でも多くの命を救うための最善策をチームで話し合う重要性を伝えた。

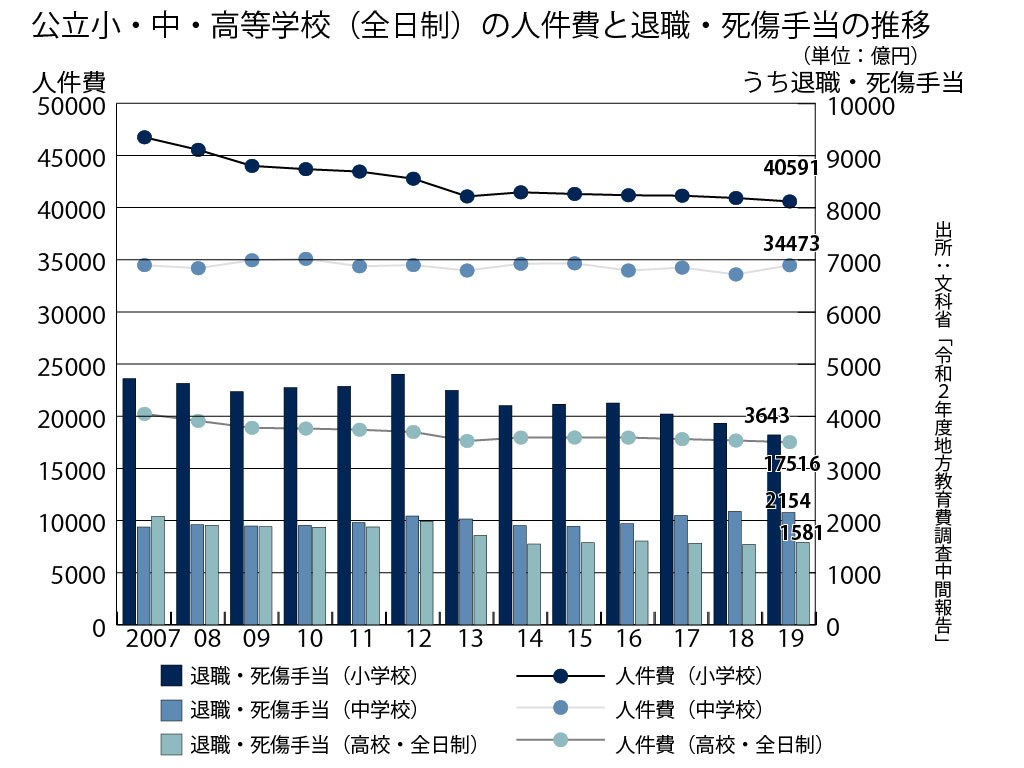

文科省が6月16日に公表した2020年度地方教育費調査の中間報告によると、19年度に支出された地方教育費の総額は16兆3848億円となった。前年度に比べ4153億円増加し、伸び率は2.6%増だった。このうち地方公共団体が公立の学校教育のために支出した学校教育費は13兆8180億円で、前年度と比べ3777億円増え、伸び率は2.8%増だった。

文科省は6月15日、留学先でワクチン接種を求められる海外留学予定者に対し、大学拠点接種の中で接種を受けるための申請の受付を開始した。接種できる会場は15日午後2時時点で24大学・26拠点で、今年9月末までを予定している。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で「渡航が夏に迫っている中、ワクチン接種を理由に留学を断念し、人生における貴重なチャンスを失うことのないように、との配慮から始めるもの」と説明した。

東京都世田谷区にある駒場学園高等学校(笠原喜四郎校長、生徒1344人)では今年度、1年間をかけて生徒が起業を目指しつつ、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を学ぶ特別授業「起業LAB」を行っている。授業は教育プログラムの開発を手掛ける「TOKYO EDUCATION LAB」と連携し、実際に実現可能性の高い事業計画があれば、審査員が出資を判断するという。

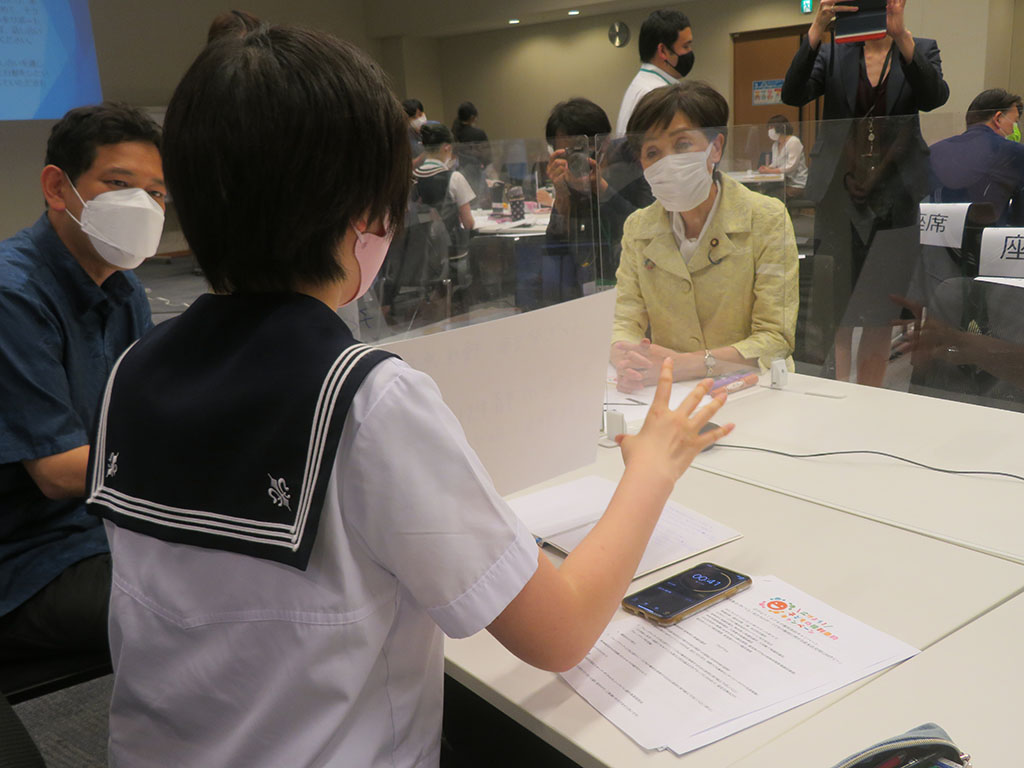

こども庁をつくるなら子供の声を取り入れて――。子供に関する支援活動に取り組む団体で構成される「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン実行委員会」は6月15日、衆議院第二議員会館で子供らと国会議員が対話するワークショップ型の院内集会を開いた。合わせて実行委員会は、こども庁について、子どもの権利の実現を総合的・包括的に推進する機関とすることや、子供の意見表明や参加を制度的に位置付けることを提言した。

コロナ禍で運動会をライブ配信する学校が増える中、一部の学校で著作権への誤解から取りやめてしまうケースがあるとして、萩生田光一文科相は6月15日の閣議後会見で、「録画したものの配信は注意が必要だが、リアルタイムで配信するものについては著作権上問題なく、積極的に取り組んでいただきたい」と述べ、今後、著作権を扱う指定管理団体と連携して、正しい知識について文科省のウェブサイトや SNS を通して周知を図る考えを示した。

東京理科大学は今年度から、教職課程の新たな科目として学生が漫才作りに挑戦する「教職パフォーマンス演習」を設置し、6月14日に初回講義を開いた。これまでもバラエティーに富んだ特別講座を展開してきた同学教育支援機構教職教育センターの井藤元准教授が講師を務め、お笑いコンビ「じなんぼ~いず」のシギハラヨシアキさんがゲスト講師に招かれた。

日本型のSTEAM教育は実現可能か――。東京青年会議所は6月11日、STEAM教育をテーマにしたオンラインフォーラム「これからの教育~『知る』と『つくる』で変わる学び~」を開催した。文科省初等中等教育局の板倉寛企画官と、ジャズピアニストであり数学者、STEAM教育家の中島さち子「steAm」代表取締役が、日本の学校教育でどのようにSTEAM教育を展開していくかについて意見を交わした。

教育改革を進める教育長や校長らによる「教育・学びの未来を創造する教育長・校長プラットフォーム」の今年の総会が6月13日、オンラインで開かれ、地域連携やGIGAスクール構想などをテーマに、教育委員会や学校の実践事例が発表された。教育長による発表は、いずれも人口1万5000人以下の小規模自治体の、学校現場と地域との距離の近さを生かした取り組みについてだった。

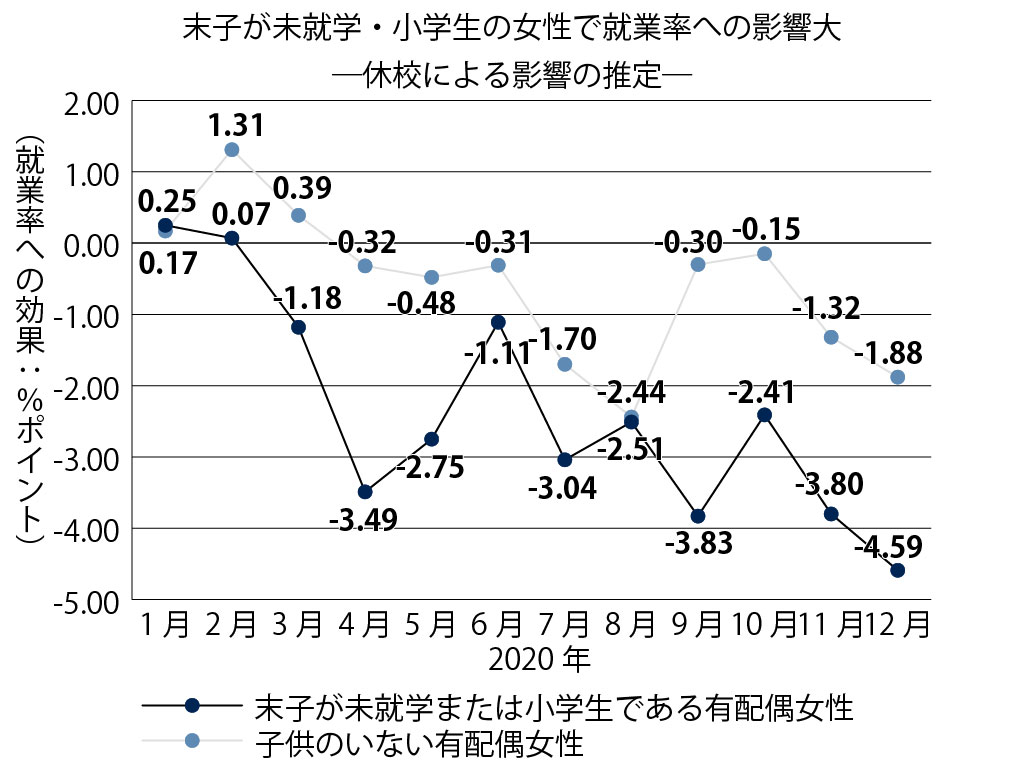

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う昨年の一斉休校が、未就学・小学生の子供を持つ既婚女性の就業率を長期にわたって押し下げた可能性があることが、内閣府が6月11日に閣議決定した男女共同参画白書で分かった。子供がいない既婚女性の就業率への影響は、コロナ禍以前の水準まで回復している月もある一方、未就学・小学生の子供のいる既婚女性では、学校が再開した昨年6月以降、同12月までマイナスの水準で推移している。

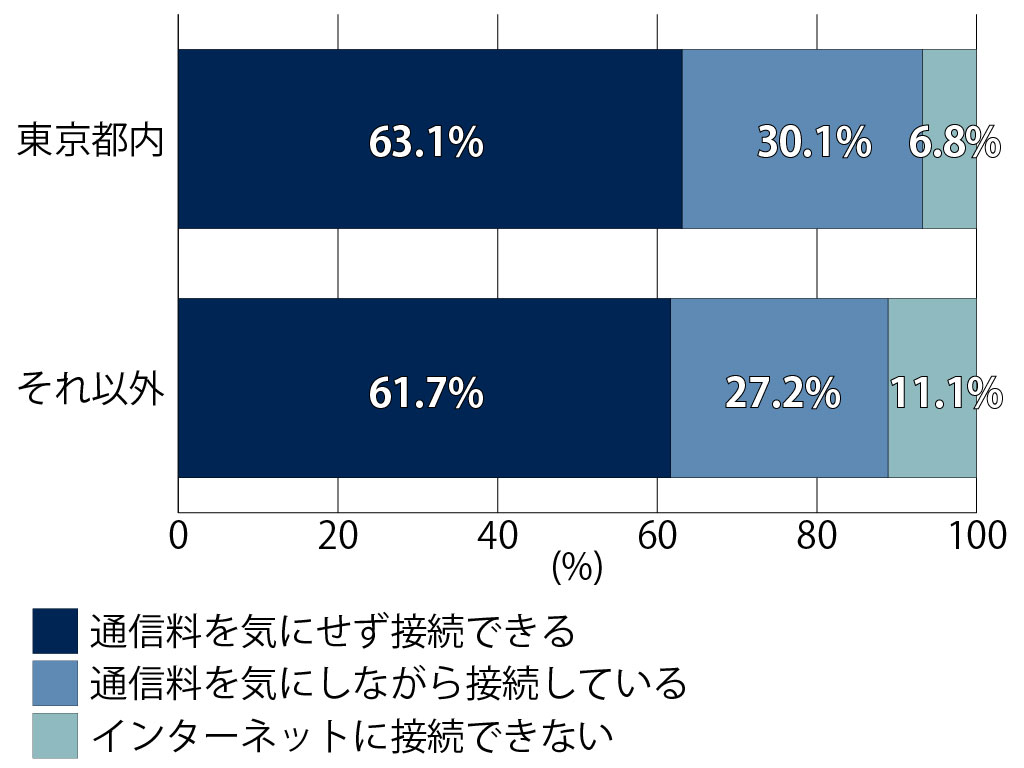

経済的に厳しい母子家庭への支援を行うNPO「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は6月11日、昨年から毎月実施している、母子家庭へのコロナ禍の影響に関する追跡調査のうち、家庭でのオンライン学習の環境に着目したレポートを公表した。自宅から通信料を気にせずにインターネットに接続できる世帯は6割にとどまり、子供が集中して勉強できるスペースがない家庭も半数を超えるなど、端末の整備以外での課題が浮き彫りとなった。