新型コロナウイルスの変異株に関し、子供たちへの影響など、学校関係者や保護者の不安が高まっているのを受け、文科省は5月4日までに、学校の感染症対策などについて、国際医療福祉大学医学部(公衆衛生)の和田耕治教授にインタビューした動画を、同省のYouTubeチャンネルで公開した。

新年度開始から約1カ月。全国の学校では児童生徒のもとにGIGA端末が行き渡りつつある。とはいえ、通信環境やルール作り、予備機の設置など、それぞれの地域で課題が山積しており、制限のある中でトライ&エラーを繰り返さなければならないのが現状だ。では、より限られた人員と環境にある、へき地や島しょ部の学校ではどうしているのか。

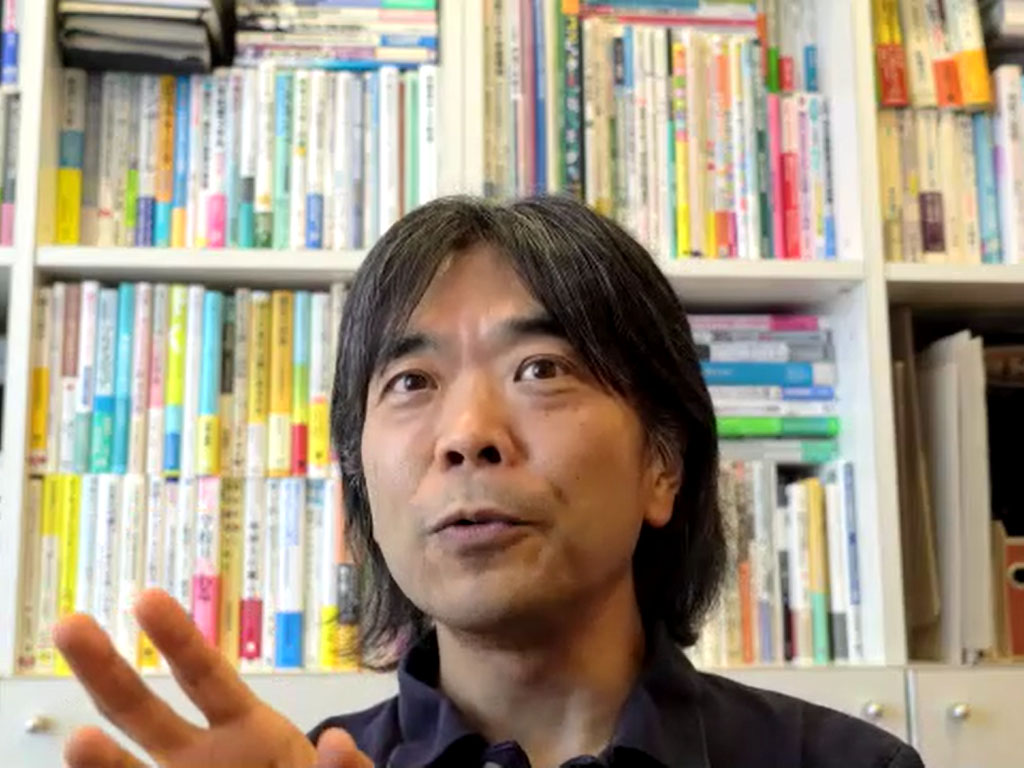

GIGA端末を運用するにあたり、現場の教員が最も頭を抱える問題の1つ「ルール作り」。豊福晋平・国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授は「決して子供を管理する道具にしてはならない」と、教員のICTとの向き合い方についても警鐘を鳴らす。とはいえ、これから起こり得るトラブルを考えると、厳しい規制を課したくなる現場の気持ちも想像に容易い。教委、学校現場、保護者、皆が手探りの中で幕開けとなった、GIGAスクール構想。

教育現場の負担が指摘されている教員免許更新制の抜本的な見直しについて、中教審の「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会の下に設置された、「教員免許更新制小委員会」は4月30日、初会合を開いた。文科省から現行制度を前提とした改革案が示されると同時に、委員からは同制度の本来の目的である「教師の資質能力の向上」を重視するならば、免許更新制ありきで議論するべきではないと訴える声もあった。

宮城県白石市立白石第一小学校で4月27日に、防球ネットの木製支柱が倒れて男子児童2人が死傷したのを受け、萩生田光一文科相は30日の閣議後会見で、「学校は子供たちが一日の大半を過ごす場として、安全で安心な場所でなければならない」と、児童生徒の安全を確実に確保するよう改めて呼び掛けた。同省は28日付で、全国の学校設置者に向けて、校内に設置する防球ネットの緊急点検を求める通知を発出。危険があった場合は使用禁止など適切な措置をとることや、教職員に対し事故発生時の対応を周知徹底することを求めた。

GIGAスクール構想を巡り、全国の学校現場の状況がひっ迫している。端末は届いたものの、具体的な運用策が打ち出せず、途方に暮れる現場も少なくない。教育の情報化が専門で、GIGAスクール構想について情報発信を続ける豊福晋平・国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授は「最終的に授業で活用できればいい。

現職の教員や教育関係者によるオンラインイベント「教育が作り出す越境コミュニティ~教育における地域を越えたコミュニティができた未来では何ができるのか~」(主催:宮崎県新富町地域おこし協力隊・竹内庸公=やすひろ=さん)が4月29日、開かれた。教員や学校管理職、教委関係者らが全国各地から参加し、学校や地域を越境してつながる事例を語り合った。

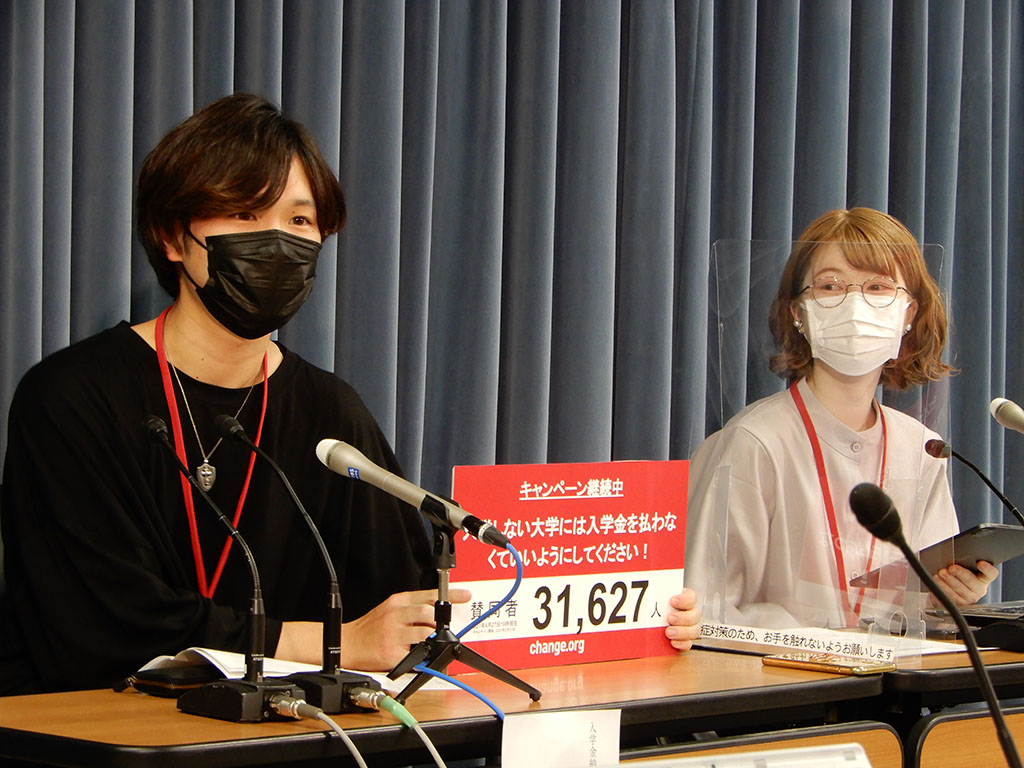

大学受験の過程で、入学しない大学にも入学金を支払っている現状は問題があるとして、都内の大学生らでつくる「入学金納入時期延長を求める学生有志の会」は4月28日、文科省で記者会見を開き、入学金の納入期限を毎年3月末まで延長することを求めた。オンライン署名サイト「Change.org」ではこれまで3万1000人を超える署名が集まっており、学生有志は5~6月をめどに、文科省や大学団体などに署名を提出するとしている。

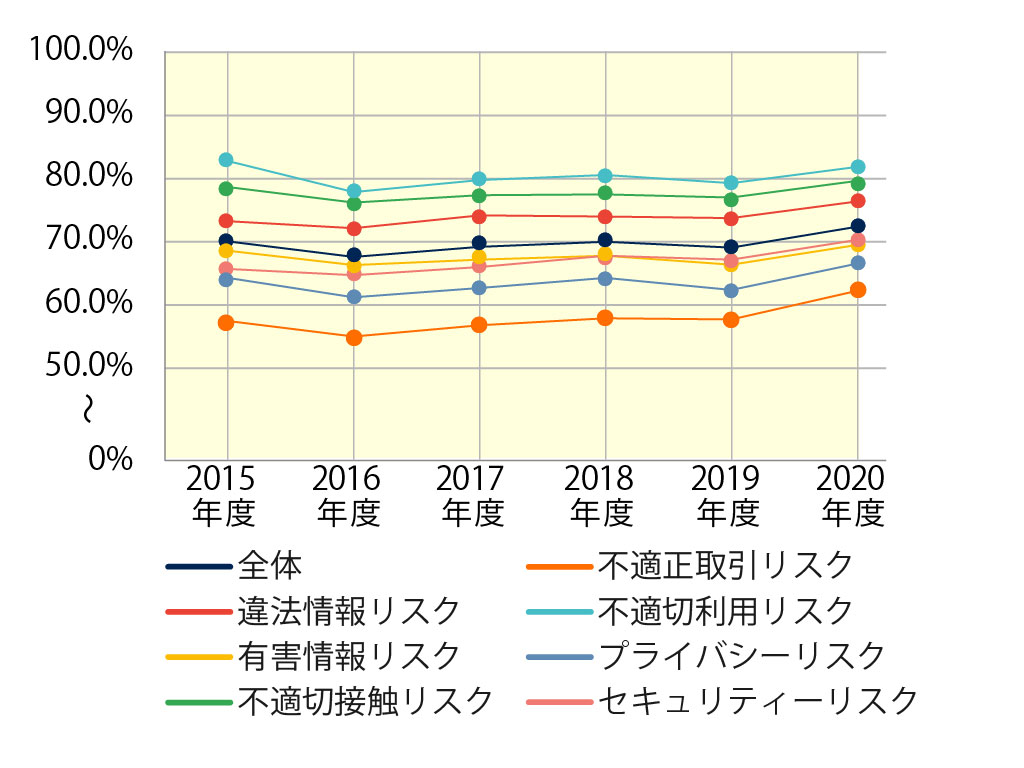

総務省はこのほど、高校1年生を対象に実施した「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標等に係る調査(ILAS)」の、2020年度調査の結果を公表した。全体の正答率は過去最高となったが、プライバシーや情報セキュリティーに関する正答率が他の項目と比べ低く、課題がみられた。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないための法整備を検討している「与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム(WT)」は4月28日、WTでまとめた議員立法「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」の野党への説明会を開き、協力を求めた。今国会中の法案成立を目指す方向で与野党の認識は一致しており、与党は大型連休明けに野党の合意を得て法案を提出し、来月20日ごろに衆院を通過させ、今国会中の成立を目指したいとしている。

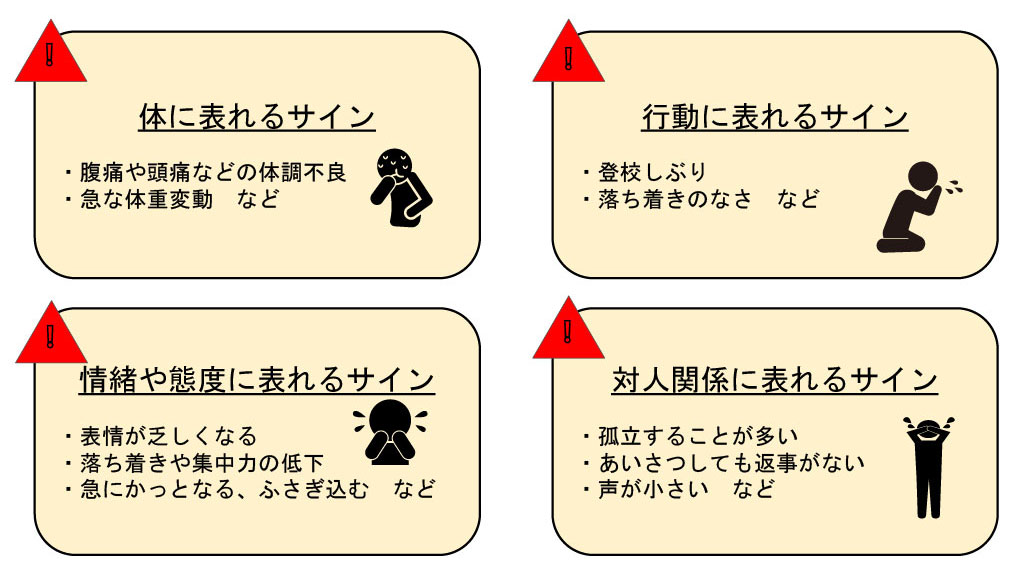

コロナ禍で迎える2度目のゴールデンウィーク。緊急事態宣言や「まん延防止等重点措置(まん延防止)」の対象となる地域もあり、人の多い場所への外出などは控えることが求められている。そうした中で心配なのは、子供が抱えているストレスだ。新年度が始まって1カ月が過ぎ、新しい学校生活に対する疲れも見え始めるこの時期、保護者や教員はどのようなところに注意すべきか。コロナ禍での子供の心の状態をリサーチしている専門家に取材した。

学校関係者における新型コロナウイルスの感染状況は、学校が本格的に再開した昨年6月から今年4月15日までに、児童生徒は1万7570人、教職員は2382人となったことが4月28日、文科省が公表した衛生管理マニュアルの改訂版で分かった。児童生徒の新規感染者は、全国的な感染者の増加に合わせて、1月上中旬にピークを迎え、その後減少したが、3月下旬から4月にかけて再び増加傾向になっている。

新型コロナウイルスの変異株の感染が拡大する中、文科省は4月28日、学校での感染症対策の指針となる衛生管理マニュアルを改訂し、全国の都道府県教委などに通知した。変異株への対策は、現段階では15歳未満で明らかな感染拡大の傾向は見られないなどとして、従来株と同様、3密の回避やマスクなど基本的な感染症対策の徹底を求めている。

第11期中央教育審議会(中教審)初等中等教育分科会の教育課程部会は4月28日、今期初回となる会合を開いた。教育課程部会長に選任された荒瀬克己・独立行政法人教職員支援機構理事長は「教育課程部会の役割として、新学習指導要領の着実な実施がある。それに向けてフォローアップをどう図り、見守っていくのかが大変重要ではないか」と方針を示した。

ステイホームのGWだからこそ、オンラインの遊び場を創ろう――。全国の体育の教員や研究者らによる「体育ICT研究会」は5月1~3日に、オンラインで異年齢の子供がつながり、一緒に遊びを通じて体づくりをする「オンライン運動遊び」を開催する。コロナ禍で外出が難しい中で、家にいながら全国各地の子供がオンライン上に集い、遊ぶ経験を通じて主体性や創造性を育む、「21世紀型のプレイグラウンド」を試みるという。

中央教育審議会(中教審)は4月27日、教員の養成・採用・研修など教員制度の抜本的な改革に取り組むため、初等中等教育と高等教育の課題を横断的に取り扱う特別部会と教員養成部会の合同会合を初めて開催した。文科省は席上、エビデンスに基づいて制度改革の議論を進めるため、教員免許更新制や教師不足など5つの項目で、現職教員や学校現場、学生を対象に意識や実態をデータで可視化する調査の実施を表明した。

小学校の35人学級やGIGAスクール構想など新しい学びが進む中、教員の確保や資質向上などについて議論している自民党文部科学部会の「教師の養成、採用、研修、支援小委員会」は4月27日、提言を取りまとめ、文科省に手交した。提言では「教師が子供と直接関わる職務に専念できる」ことを重要課題とし、業務の役割分担を進めることや、校内研修や授業研究を行う時間を創出することを盛り込んだ。提言の内容は今夏にまとめる経済財政運営の指針「骨太の方針」に反映させる。

文科省は4月26日、学習者用デジタル教科書の本格導入について議論している同省の検討会議が取りまとめた中間まとめに対し、310件のパブリックコメントが寄せられたと発表した。その中ではデジタル教科書と紙の教科書との関係や、デジタル教科書の学習効果、教員の負担増などの観点から、賛成意見とともに、慎重な意見も多く寄せられた。

超党派の国会議員でつくる「自殺対策を推進する議員の会」(会長・尾辻秀久参院議員)の尾辻会長らは4月27日、文科省を訪れ、児童生徒の自殺の実態を把握するため、自殺の要因を記録する自殺統計原票を導入するなど、実効性の高い対策に厚労省と連携して取り組むよう求める緊急要望書を、萩生田光一文科相に渡した。

家族の介護などを担っているヤングケアラーの子供たちの支援策を検討している、厚労省と文科省の連携プロジェクトチーム(PT)は4月26日、第3回会合を開き、ヤングケアラーの当事者団体やスクールソーシャルワーカー(SSW)からヒアリングを行い、ヤングケアラーの顕在化されにくい困難さや支援に向けた学校の役割などを議論した。

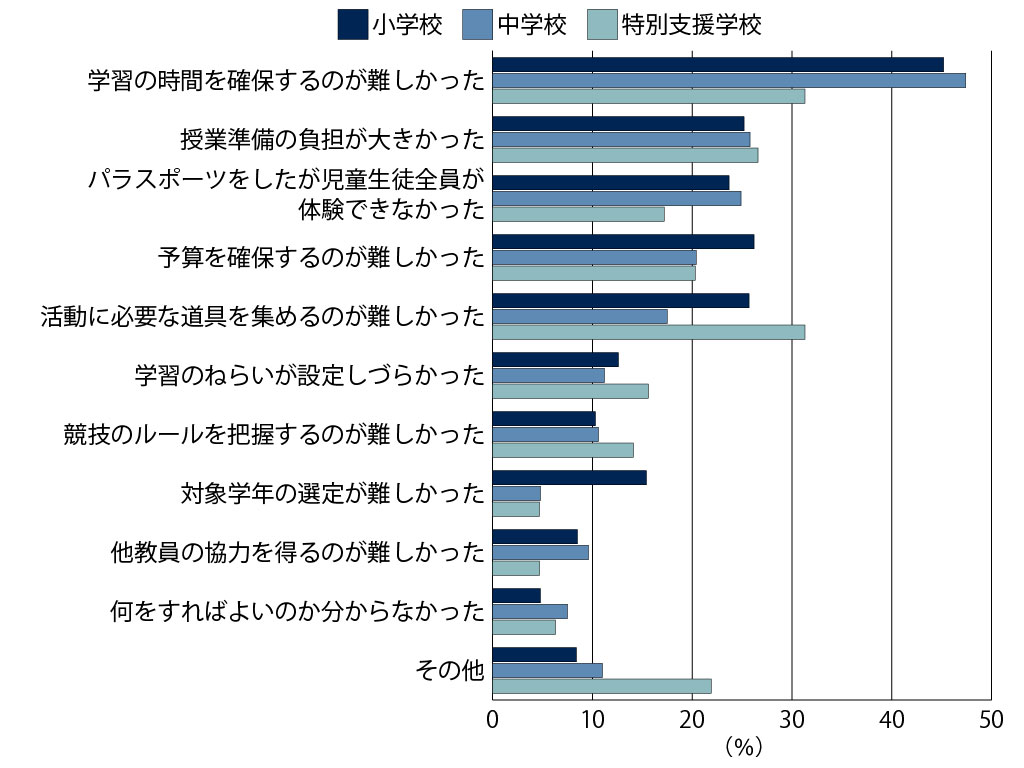

日本財団パラリンピックサポートセンターは4月27日、東京都と千葉県の小中学校、特別支援学校を対象に行った、パラリンピック教育の実施状況に関する調査の結果をオンラインで報告した。パラリンピック教育の実施校は8割以上を占めた一方で、学習時間の確保や授業準備の負担などの課題も多く挙がり、東京大会のレガシーとして学校現場に根付かせていくには、多くのハードルがあることが指摘された。

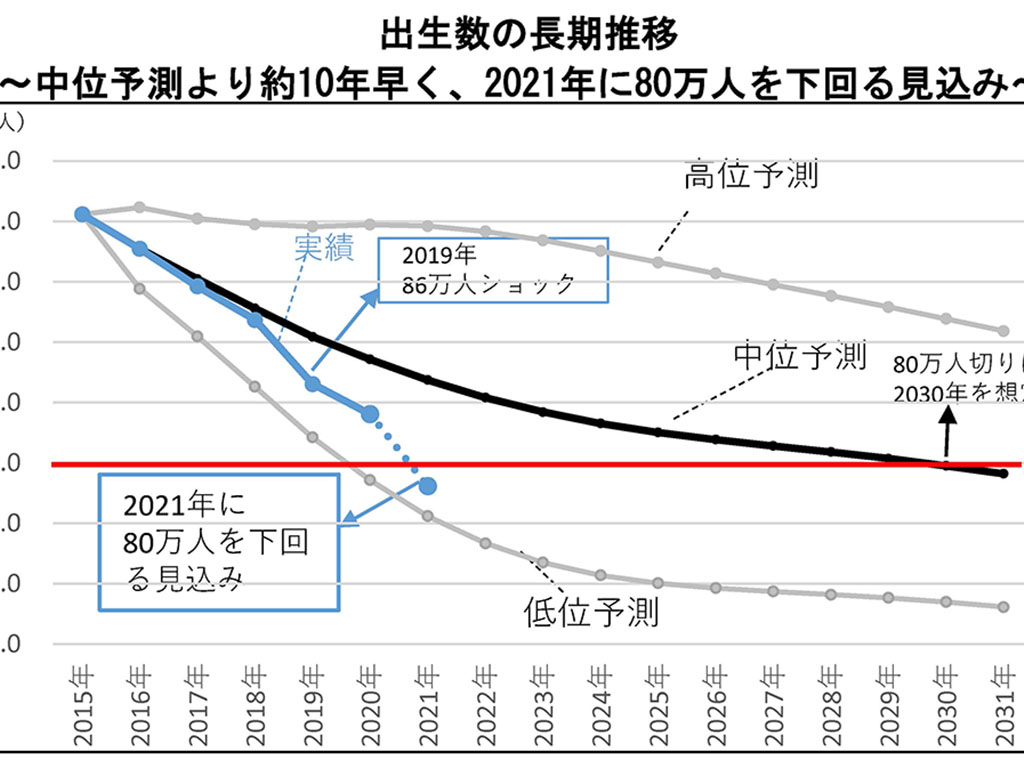

政府の経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)は4月26日、少子化対策と子育て支援について集中的に議論を行い、席上、民間議員がコロナ禍で妊娠届出数が大幅に減っているとして、2021年の出生数が「80万人を下回る可能性もある」との試算を示した。これまで政府の推計では80万人を下回るのは2030年ごろと予測しており、コロナ禍によって少子化が一気に前倒しで進んでいることが示された。

GIGAスクール構想による1人1台端末の普及を踏まえ、本格導入が検討されている学習者用デジタル教科書について、文科省の検討会議は4月26日、今年度に実施を予定している実証研究に関する議論を行った。同省は今年度、全国の4~5割に相当する学校の小学校5・6年生、中学校全学年を対象に1教科分のデジタル教科書を提供して、全国的な実証研究を行う予定だが、それとは別に、すでに実績のある10校程度を対象に詳細な実証研究を行い、教員の授業実践に役立つ事例集、研修動画を作成する。

軽井沢風越学園の岩瀬直樹校長・園長は4月23日、DMM.com主催のオンラインイベント「教育総合サミット2021Spring」に登壇し、『子どもも大人も学び続ける未来の学校づくりとは?』をテーマに、同学園の授業実践や教員研修の在り方について講演した。岩瀬校長は「これからの社会をつくっていく子供にとって、学校や教室は25年後の社会のプロトタイプ。

こども庁設置と共に、子ども基本法の制定を――。子供に関する支援活動に取り組んでいる団体などで構成する「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン実行委員会」主催の院内集会が4月22日、衆議院第一議員会館で開かれ、子供の貧困問題や児童養護などに関する議員連盟の国会議員が参加して、国連の子どもの権利条約に基づく「子ども基本法」の制定が提言された。

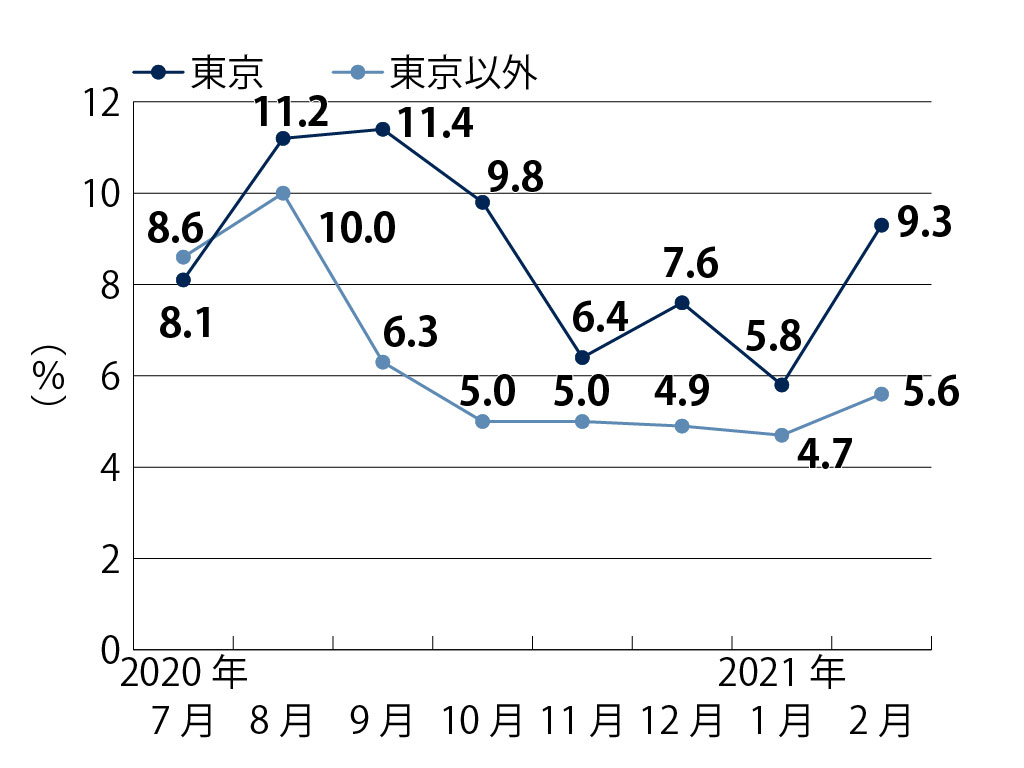

経済的に困窮している母子家庭への支援を行うNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は4月25日、母子家庭の支援団体などが中心となり昨年から毎月実施している、コロナ禍の母子家庭への影響に関する追跡調査の結果を公表した。夏休みで給食がない昨年8月に、小学生の子供の体重が減ったと答えた家庭は1割以上となり、今年2月にも再び増加していることなど、長期化するコロナ禍が、母子家庭の経済状況や子供の健康を悪化させている実情が示された。

新型コロナウイルス感染症が急拡大する中、政府の同感染症対策本部が4月23日夕、首相官邸で開かれ、菅義偉首相は席上、東京、京都、大阪、兵庫の4都府県に緊急事態宣言を出すことを決定した。期間は4月25日から5月11日までの17日間。酒類やカラオケを提供する飲食店、ショッピングセンターなどの大型施設に休業を要請したほか、野球やサッカーを含むイベントは無観客での開催を求めた。

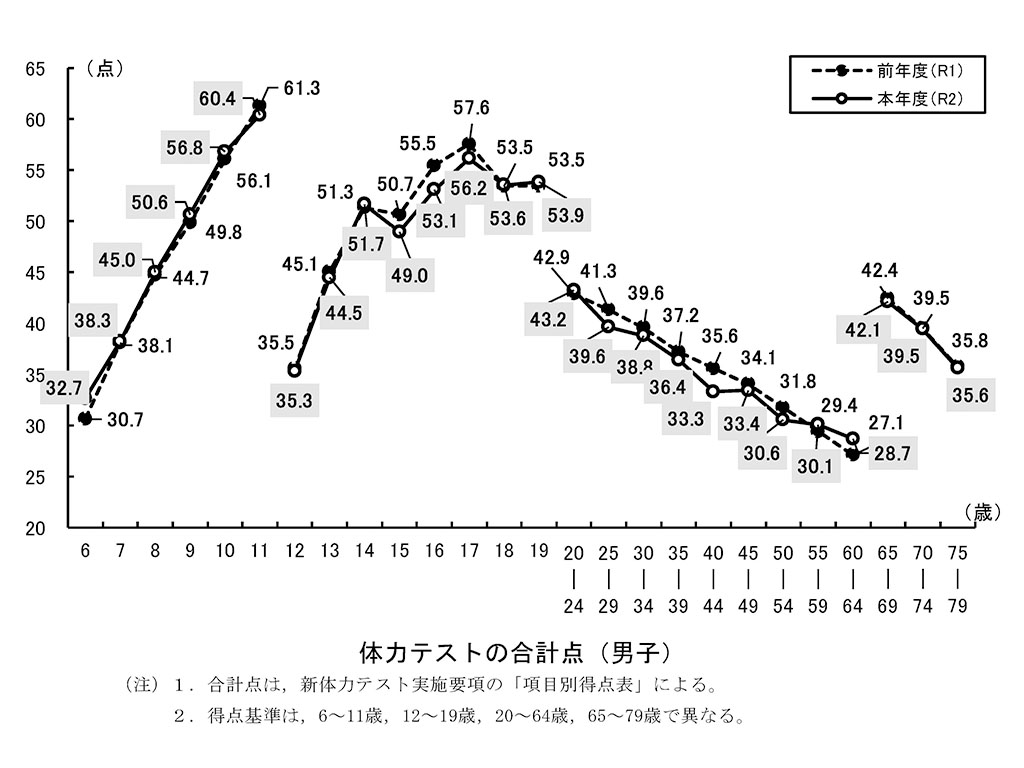

スポーツ庁は4月23日、2020年度の「体力・運動能力調査」の速報値を発表した。中高生(12~17歳)の体力テストの合計点が前年度よりわずかに低い結果となり、分析にあたった専門家は「コロナ禍で調査数が少なかったことから単純比較はできないが、部活動などを制限した影響があったと考えられる」との見方を示した。また、小学生を除くとほとんどの世代の合計点が、前年度よりわずかに低かった。