教育のICT活用を推進する国会議員が超党派で参加する「教育における情報通信(ICT)利活用促進を目指す議員連盟(ICT議連)」は4月23日、2021年第2回総会を開き、文科省・経産省・総務省の担当者らとともに、GIGAスクール構想の進捗について議論した。昨年度までに大半の自治体で端末整備が完了したものの、参加した議員やアドバイザーからは、活用が十分に進んでいない実態が指摘された。ただ同時に学校現場の負担を考慮し、時間をかけてICTの良さを実感できる環境を作るべきだとの声も聞かれた。

地域住民や保護者が学校運営に参画する「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」の導入が努力義務とされたことを踏まえ、文科省は4月23日、新たに設置した「コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議」の初回会合を開いた。設置期間は今年度末まで。直近で導入している学校は全体の27.2%、教育委員会単位では48.5%となっており、導入を進めるとともに、すでに導入している地域でも、学校や地域をとりまく課題解決に向けて連携・協働体制を強化することが求められている。

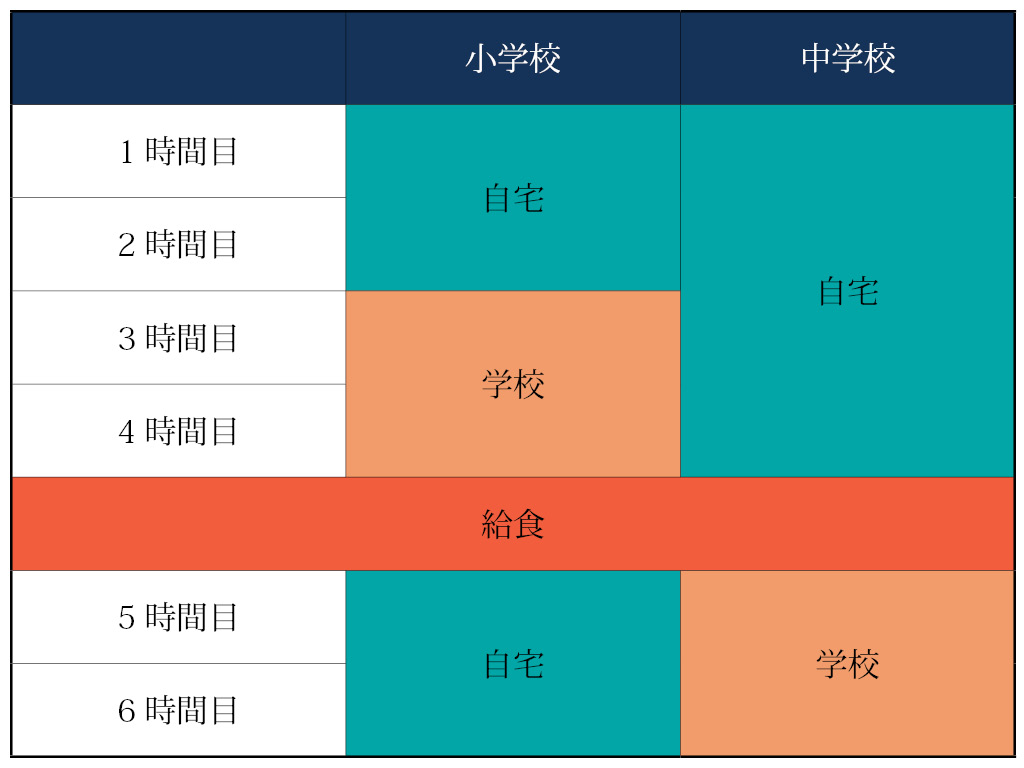

新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急事態宣言が発令されることを受けて、大阪市は4月22日、小中学校で一部の時間帯に自宅でのオンライン授業を実施する、独自の対応方針を通知した。GIGAスクール構想により1人1台の学習者用端末が配備されたものの、子供への配布がまだできていない学校もあり、情報が錯綜(さくそう)して保護者からの問い合わせが殺到するなど、学校現場は混乱の渦に巻き込まれている。

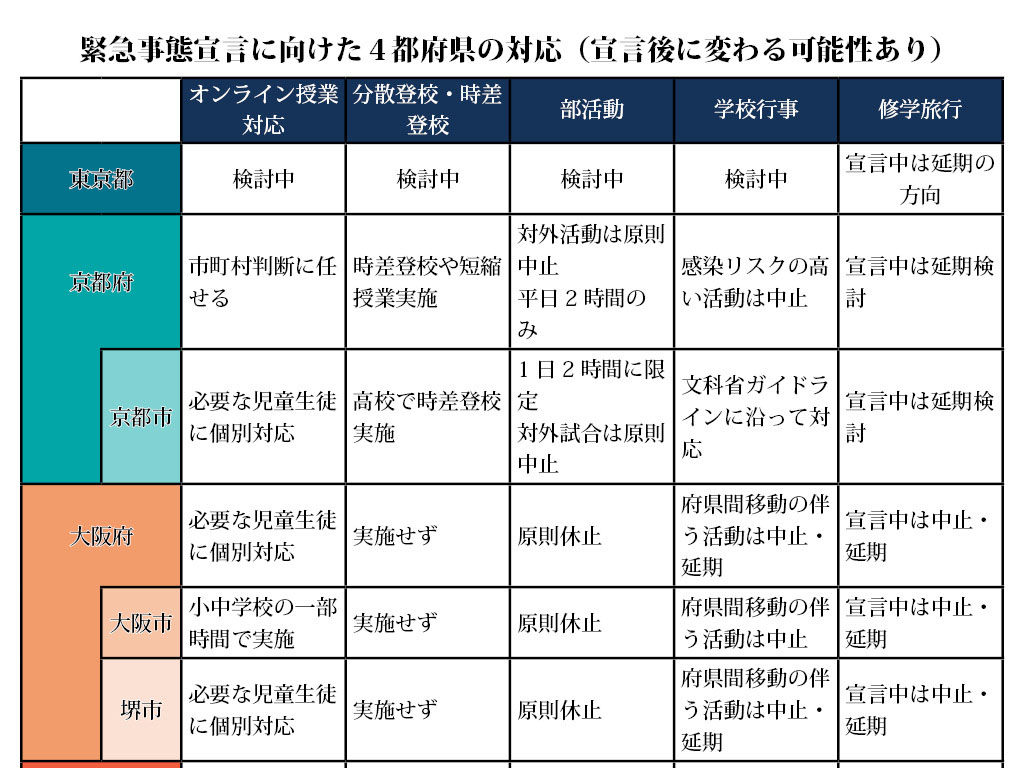

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている東京都、大阪府、京都府、兵庫県について、知事からの要請を受けて、3度目となる緊急事態宣言が4月23日にも発令される見込みとなっている。各都府県では、休校を避けつつ、感染リスクの高い教育活動を見合わせるなどして、学校運営を継続していく方針。22日時点での各都府県の対応方針をまとめた。

小学校で35人学級への移行が進められる中、財務相の諮問機関である財政制度等審議会(財政審)の財政制度分科会は4月21日の会合で、少人数学級について「認知能力(学力)のほか、非認知能力、いじめ・暴力、不登校などへの影響を含む教育効果」に関する専門的な実証研究を通して、効果を検証することを改めて求めた。また、GIGAスクール構想で整備される1人1台端末や、部活動などでの外部人材の活用についても、効果検証の必要性を指摘した。

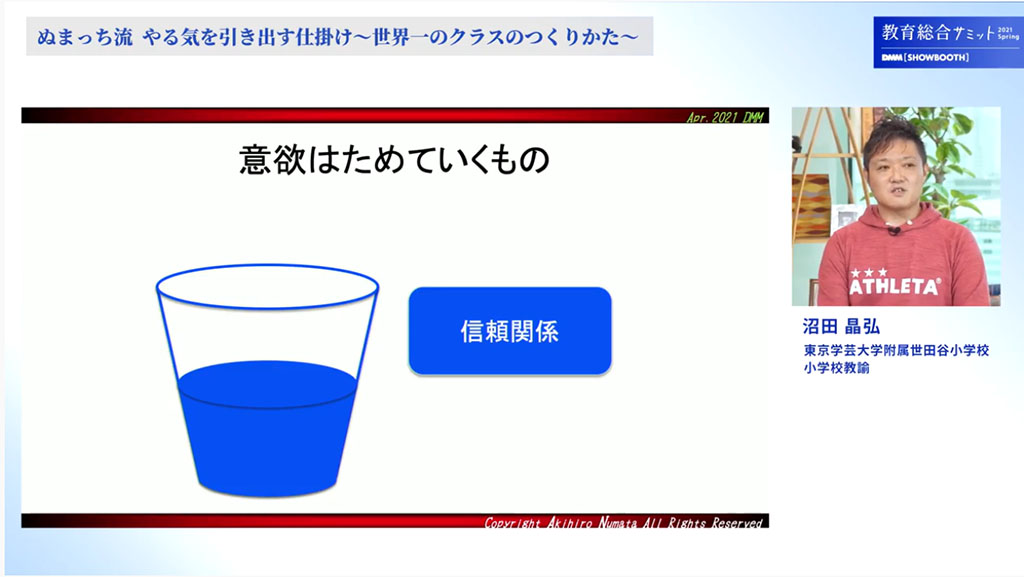

「ぬまっち」の愛称で知られる東京学芸大学附属世田谷小学校の沼田晶弘教諭が4月22日、DMM.com主催のオンラインイベント「教育総合サミット2021spring」に登壇し、「ぬまっち流やる気を引き出す仕掛け〜世界一のクラスのつくりかた〜」をテーマに講演した。「MC型授業」や「褒められ方の練習」など、沼田教諭オリジナルの教育実践を披露した。

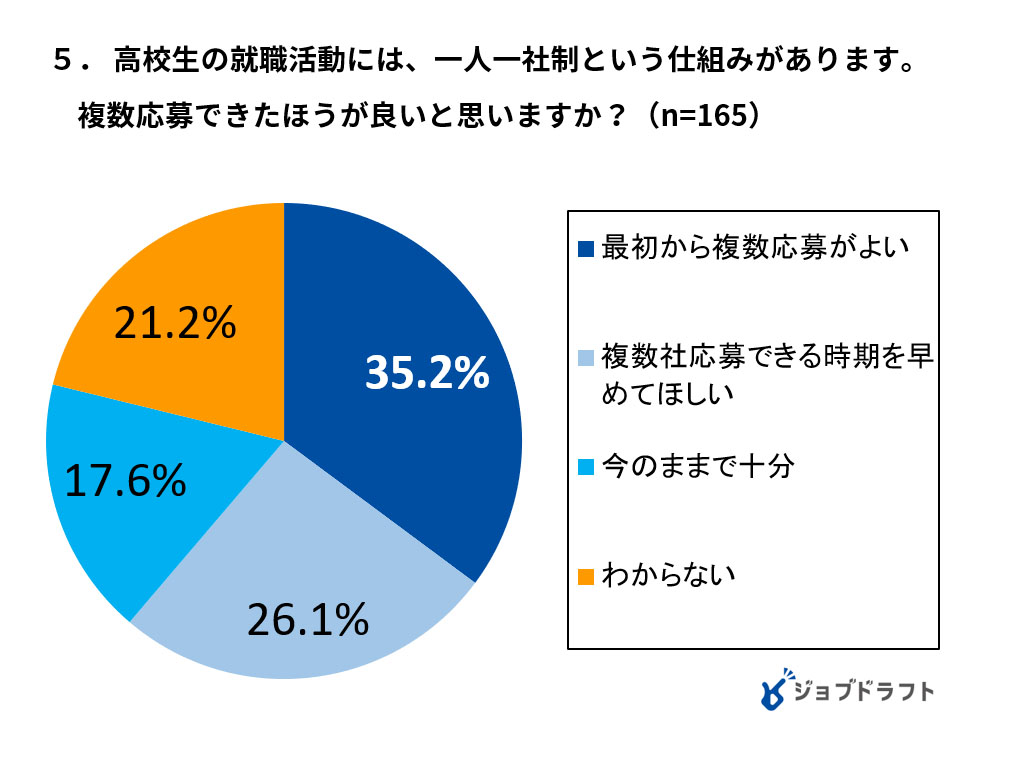

高校生の就職・採用活動の支援を行っているジンジブは4月22日、高校生に実施した就職活動に関する意識調査の結果を公表した。高校生が学校から推薦を受け、企業を1社しか応募できない代わりに、ほぼ確実に内定を得られる「1人1社制」の慣行について、見直しを求める声が半数以上に上った。

政府の「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」は5月6日まで、持続可能な開発のための教育(ESD)の第2期国内実施計画案について、パブリックコメントを募集している。コロナ禍によってESDの重要性は一層高まっているとし、ステークホルダーとの連携を促進しながら、ESDを学校や地域で展開し、海外に優れた実践を発信していく方針が示された。

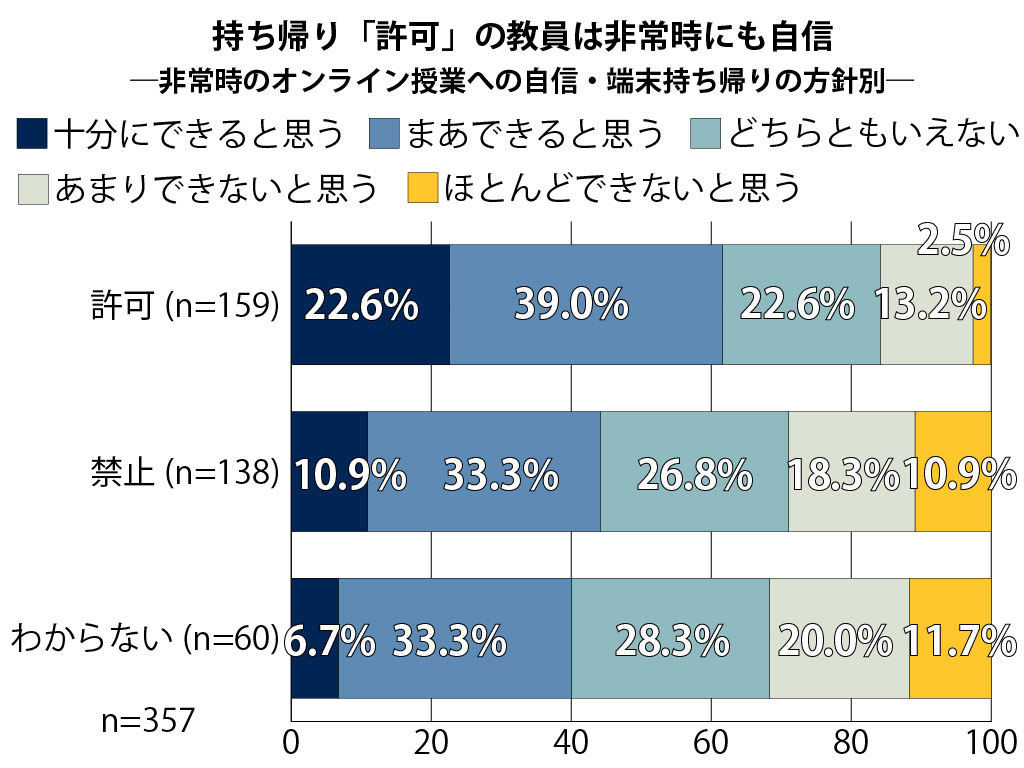

新型コロナウイルスの急激な拡大を受け、大阪市の松井一郎市長が緊急事態宣言下でオンライン授業を行う考えを示すなど、学びの保障のための1人1台端末の活用に期待が高まっている。教育新聞が小中学校などの教員を対象に実施したウェブアンケートでは、端末の持ち帰りを認めている学校の教員ほど、非常時にもオンライン授業に対応できると答えた割合が高く、平時から持ち帰りの運用に慣れておくことが、非常時の対応にも重要であることが示唆された=グラフ1参照。

都内で唯一、中学校の通信教育課程が設置されている千代田区立神田一橋中学校の、通信制の存続が危ぶまれているとして、夜間中学の支援に取り組む団体「夜間中学校と教育を語る会」が4月21日、記者会見を開き、同校の通信教育課程の存続などを国や区に求める署名活動を始めたことを明らかにした。

新型コロナウイルスの感染拡大により、休校している大阪府立高校や府立特別支援学校は、4月21日時点で29校に上った。4月に入ってから最多。感染拡大が続く大阪府では20日に、政府に対し3度目となる緊急事態宣言の発令を要請している。

東京都小金井市は4月20日、GIGAスクール構想による1人1台環境の実現に合わせ、同市内にキャンパスを構える東京学芸大学、NTTコミュニケーションズと連携協定を締結したと発表した。同市の小中学校でGIGAスクール構想を進める上で、東京学芸大が学術的な助言、NTTコミュニケーションズが学習コンテンツの提供や利活用サポートを担う。5月から市立の全学校で実践を始め、7月から取り組みを一般に向けて発信、今年度末には成果報告を予定している。

経団連は4月19日、大学とこれからの大学教育や採用の在り方について協議する「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の、2020年度報告書を公表した。今後の大学教育について、コロナ禍を受けてリアルとオンラインのハイブリッド型授業の常態化を目指すべきだとしたほか、懸案となっていた学生のインターンシップに関する定義を明確化した。

スマートフォンを利用する子供の増加に伴い、総務省は4月20日、保護者6500人を対象に実施した、子供のスマートフォンのフィルタリング利用に関するアンケートの分析結果を公表した。フィルタリングの利用率は4割を下回った。子供の年齢が低いほど、フィルタリングを解除した後に、トラブルに遭っている割合も高くなるなどの課題が浮かび上がった。

わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員に対し、教員免許の授与権者に「裁量的拒絶権」を与えて事実上、再び教壇に立つことがないようにする与党の法整備案について、萩生田光一文科相は4月20日の閣議後会見で、「思いを共有して議論を進めていただいていることは極めて重要だと思う」と評価した一方、「そんなに簡単なルール作りではないのではないかと心配している」と述べ、免許再交付を拒絶できる統一基準の作成などに課題があるとの所見を明らかにした。

萩生田光一文科相は4月20日の閣議後会見で、19日の衆院の質疑の中で、政府の基本的対処方針分科会の尾身茂会長が「学校にもどんどん感染が広がることになれば、学校閉鎖も考えられる」などと発言したことについて、「地域一斉の臨時休業は真に必要な場合に限定し、慎重に判断すべきと考える」と述べ、改めて一斉休校はできるだけ回避すべきとの姿勢を強調した上で、新型コロナウイルスの変異株について、厚労省や各地の教育委員会などと連携して必要な対応をしていくとの考えを示した。

新型コロナウイルスの感染者数が過去最多となるなど、感染拡大が収まらない状況を受けて、大阪府は4月20日、政府に3度目の緊急事態宣言の発令を要請することを正式に決めた。また大阪市の松井一郎市長は19日の記者会見で、緊急事態宣言となれば、市立小中学校で自宅での学習が可能な子供を対象にオンライン授業を行う考えを示した。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は4月20 日、第25回会合を開き、主に英語4技能の評価の在り方について議論した。大学共通テストへの導入については「現状ではスピーキングとライティングの試験は到底無理だ」など、困難との意見が相次いだ。一方で、大学に入ってから学生が主体的に英語を学ぶ上で、国や産業界が在学中に身に付けるべき英語力などを示すことが有効だとの見方も示された。

これからの教育に対応した学校施設の在り方を議論している、文科省の「新しい時代の学校施設検討部会」は4月20日、第2回会合をオンラインで開き、多様な活動に応じた教室など学習空間の条件について、委員らからヒアリングを行った。GIGAスクール構想による1人1台端末の活用や感染防止対策、個別最適な学びなど、一斉授業ではない学習形態の展開を踏まえると、既存の教室は狭く、オープンスペースなどによるフレキシブルで広いスペースの確保が課題に挙がった。

通信制高校の卒業者150人を対象にしたアンケート結果が4月16日、発表され、回答者のうち78%が通信制高校に通ってよかったと回答した。学習を自分のペースで進められる点や、全日制と比べ登校回数が少なく、ストレスなく通学できる点を評価する声が多かった。アンケートは、全国の通信制高校の情報を発信するサイト「通信制高校広場」を運営するAgooraが実施した。

GIGAスクール構想によるデジタル端末の使用が増えることで、児童生徒の視力低下が懸念されているのを受け、眼科医や学校関係者などが対応策を話し合う懇談会が4月19日、文科省で開かれた。会合では、「連続して画面を見続けないような対応が必要」「学校と家庭でしっかり連携したい」といった意見が出され、文科省が専門家の意見や今後の調査結果を踏まえて、具体的な対応策などについて学校現場に発信していくことになった。

ツイッター上で文科省が始めた「#教師のバトン」プロジェクトで、学校現場の深刻な労働環境が語られ、社会的な注目を集めるようになったのを受けて、内田良名古屋大学准教授らは4月18日、現職の教員が匿名で登壇するオンラインイベントを開催した。教員らは学校の働き方改革が進まない現状を報告。中には新年度が始まる4月1日から始業式までの準備時間が、あまりにも足りないと訴える声も上がった。

コロナ禍で社員の雇用の維持に苦慮する企業と、外部人材を求めている学校をつなぐ文科省の「学校雇用シェアリンク」について、実際に雇用にまでつながったケースは、文科省が把握している限り3件あったことが4月19日、教育新聞の取材で分かった。一時は約1600人の求人が寄せられたが、ニーズがなかなか合致せず、マッチングが難しい現状がある一方で、実際に雇用に至ったケースでは成果もみられた。

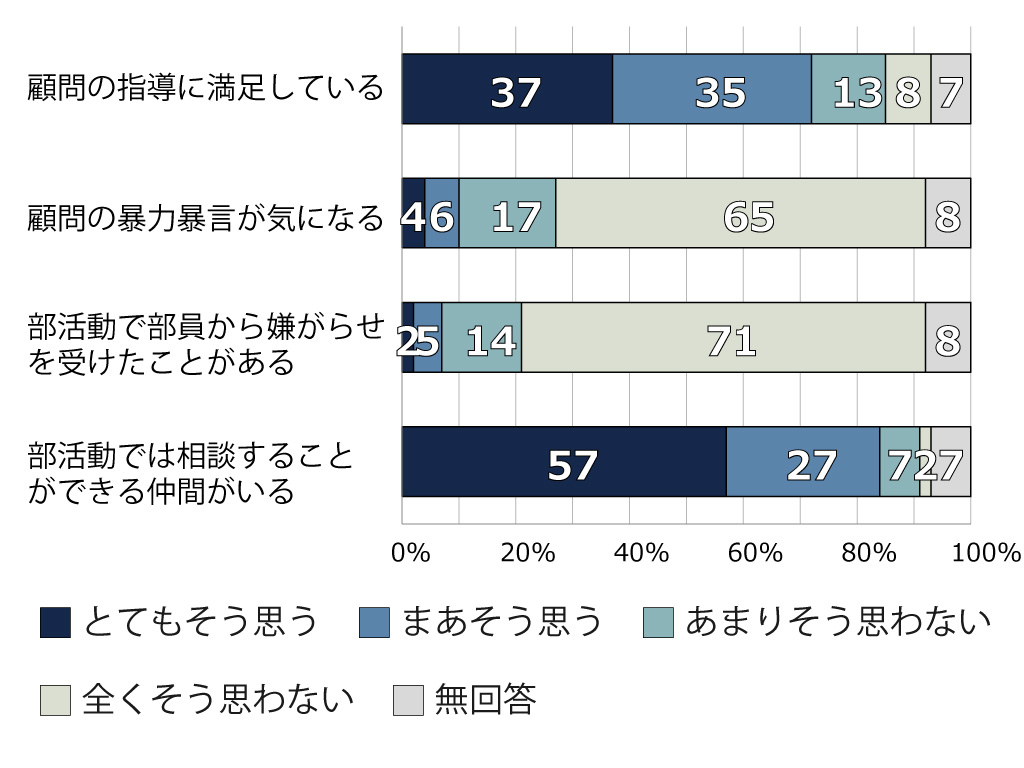

部活動でのいじめや体罰の問題が相次いで起きた兵庫県宝塚市はこのほど、部活動改革に取り組む目的で教職員や中学生、保護者らに実施したアンケートを基に、部活動の課題を分析した「部活動白書」をまとめ、市教委のホームページで公表した。1割の生徒が、顧問による暴力や暴言が気になると回答していた。

埼玉県ときがわ町給食センターと城西大学薬学部医療栄養学科はこのほど、町内の小中学生596人(児童387人、生徒209人)を対象に実施した、学校給食アンケート調査の結果を発表した。給食を完食しているのは小学生で67.2%、中学生で72.7%だった。給食を残したり、減らしたりする理由については「嫌いな食べ物があるから」が最も多く、嫌いな食べ物では小学生、中学生ともに「魚」がトップだった。

新型コロナウイルスの変異株による感染が大阪や東京で拡大している中、萩生田光一文科相は4月16日、閣議後の記者会見で、「子供への感染拡大に一層の警戒が必要」と指摘する一方、自治体単位による学校の一斉休校については「休校を前提にすることは考えていない。子供たちに二次的に与える影響も考えていかなければならないので、できる限り学校はしっかり授業を続けていくことを前提にしたい」と述べ、政府のまん延防止等重点措置が適用される地域でも学校教育が継続されるべきだとの考えを改めて強調した。

コロナ禍で2度目の入学式シーズンを迎えた。例年、春休みからゴールデンウィークにかけては、新しい学校生活で子供たちの悩みやストレスも増える時期だ。SNSによる相談窓口は、そんな子供たちの心のSOSを拾う重要なツールだが、中国の関連会社で個人情報が閲覧できる状態になっていたことが問題となったLINEを活用している相談窓口の一部が停止されている。

高校の新学習指導要領で情報科の内容が高度化したことを受け、文科省は4月15日、情報科の免許を持った教員による複数校指導の手引きを公開した。地域によっては、専門性や指導力のある教員が不足している課題に対応するためで、一人の教員が複数の高校を兼務する場合や遠隔授業を活用した場合の方法を、教育委員会や管理職、担当教員向けにまとめた。