学校に通いながら家族の介護などを担っている「ヤングケアラー」の支援に向けて、厚労省と文科省の連携プロジェクトチーム(PT)が3月17日に立ち上がり、厚労省で初会合を開いた。山本博司厚労副大臣と丹羽秀樹文科副大臣が共同議長を務め、子供への実態調査なども踏まえ、5月をめどに報告書を取りまとめる。初会合では、ヤングケアラーの実態に詳しい澁谷智子成蹊大学教授と田中悠美子日本ケアラー連盟理事にヒアリングを行った。

弘前大学は3月18日までに、青森県弘前市教委と連携して実施している市内の公立小中学生を対象とした調査で、コロナ禍により4分の1の家庭で、子育てのストレス増加や経済状況の悪化がみられるとの結果を発表した。こうした家庭では子供のメンタルヘルスの状態も悪かった一方で、複数で食事をするなど子供と関わる時間が多い家庭では、子供のメンタルヘルスが良好であることも示された。

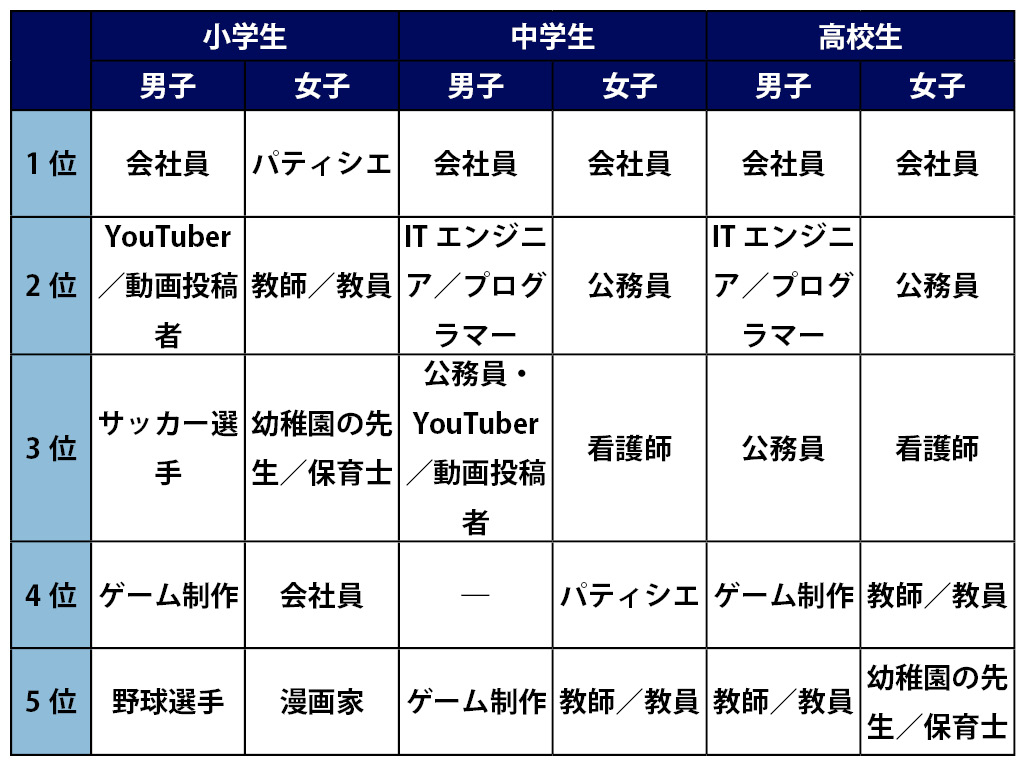

教師は今も子供にとって憧れの職業――。第一生命保険は3月17日、全国3000人の小学生から高校生までの子供に聞いた「大人になったらなりたいもの」のアンケート結果を公表した。「教師/教員」は小学生、中学生、高校生共にトップ10に入るなど、教員採用試験の倍率低下と対照的な結果となった。

GIGAスクール構想で整備が進められている1人1台端末について、文科省は3月17日、各自治体の整備状況を集計し公表した。学校設置者である1812自治体のうち、97.6%に当たる1769自治体が今年度内に納品が完了するとした一方、43自治体では完了せず、4月以降にずれ込む見込み。うち22自治体は納品完了時期を2学期(8月)以降、または未定としており、先行して整備した自治体との差が大きくなっている。

小学校の学級編制標準を現行の40人(1年生は35人)から35人に引き下げることを目指す、義務標準法改正案の採決が3月17日、衆院文科委で行われ、全会一致で可決された。これを受けて与野党の5つの会派から「中学校の35人学級の検討を含め、学校の指導体制の構築に努めること」や「教員免許更新制の大幅な縮小や廃止を含め検証検討を行い、必要な措置を講ずること」などを政府に求める附帯決議案が共同提案され、同じく全会一致で可決された。18日の衆院本会議で可決される。

VR(仮想現実)は人間の能力をどこまで引き出すのか――。超教育協会は3月17日、オンラインシンポジウムを開き、VRを活用して多様な疑似体験を実現する「五感インタフェース」の、社会実装に向けた研究に取り組んでいる東京大学の鳴海拓志准教授が、教育などにおけるVRを駆使した最先端の研究成果と課題について講演した。

大阪府堺市教委は3月16日、日本マイクロソフトと連携協定を締結したと発表した。GIGAスクール構想で導入される1人1台端末を活用し、学校現場におけるICT活用の取り組みを充実させる。同市は昨年12月に市内の全小中学校で端末整備を完了しており、日本マイクロソフトとの取り組みにより、授業や校務での効果的な活用を加速させる方針。

国立特別支援教育総合研究所は3月17日までに、保護者・教員ら向けに、視覚と聴覚の両方に障害のある盲ろうの子供との関わり方を解説した資料を作成し、同研究所ホームページに公開した。個々で異なる障害の状態の把握やコミュニケーションの取り方、指導における適切な配慮などのポイントをまとめている。

コロナ禍の影響で、海外の日本人学校が厳しい運営状況に直面しているとして、在外教育施設の在り方や支援策を検討するための「在外教育施設の今後の在り方に関する検討会」が文科省に発足し、初会合が3月12日に開かれた。日本への一時帰国で児童生徒が急減するなど、運営に大きな影響が出ているといい、検討会では今年5月をメドに支援策などを取りまとめたいとしている。

2024年度から本格導入が見込まれているデジタル教科書と紙の教科書の関係について、萩生田光一文科相は3月16日の閣議後会見で、「紙との併用も視野に入れながら、実証研究を続けていきたい。24年度までに完全移行するのが前提ではない」と述べ、24年度以降も紙の教科書を併用しながら導入を進めていく考えを明確にした。

萩生田光一文科相は3月16日に開かれた参院文科委で、教員免許更新制について、「研修制度を維持することと免許更新制を紐づけすることは、少し冷静に考えてもいいと思っている」と述べ、免許更新と研修は切り離してもいいのではないかとの考えを示した。現在の制度では10年に1度の教員免許更新の際、30時間以上の講習の受講が必要。

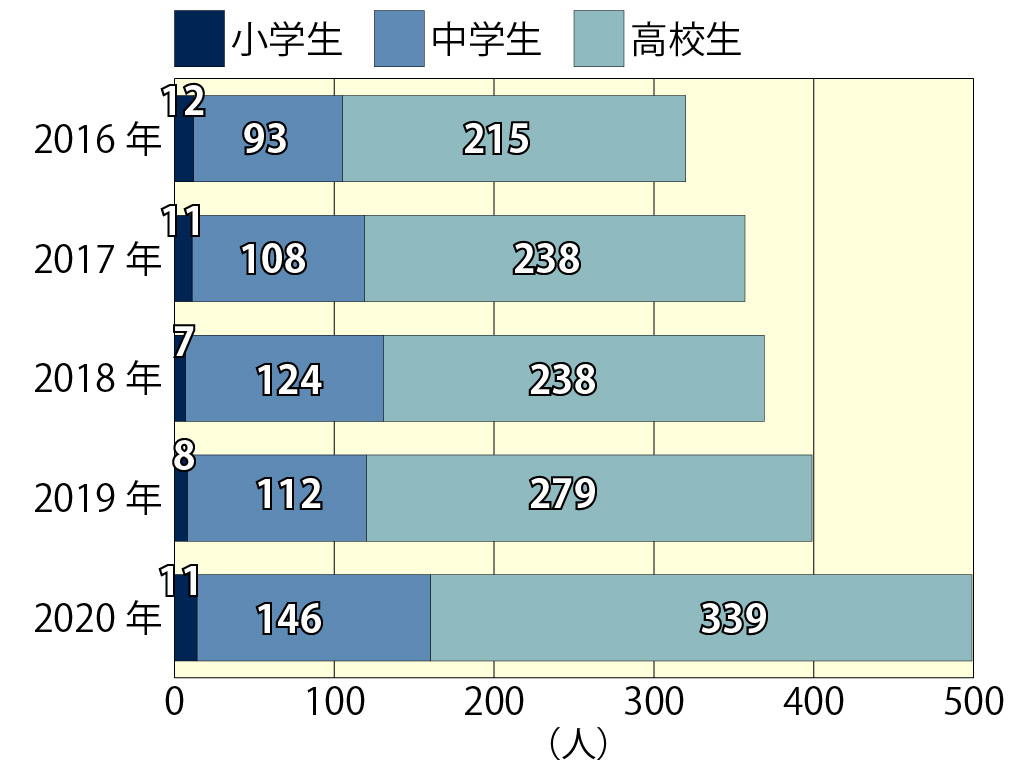

コロナ禍に見舞われた2020年、警察庁が3月16日に公表した小学生から高校生までの児童生徒の自殺は499人と、過去最多となった。コロナ禍で居場所やゆとりを失い、追い詰められていく子供たちに、学校は何ができるのか。学年が上がるなどして新しい環境への不安や緊張が高まりやすい春休みを前に、子供の自殺を防ぐための手だてを専門家に聞いた。

警察庁は3月16日、昨年に起きた自殺に関する確定値を取りまとめ、公表した。小学生から高校生の自殺者数は499人に上り、前年よりも100人増加。統計を取り始めた1980年以来、最多となった。背景に、コロナ禍による生活環境の変化があるとみられる。

東京都は3月16日までに、今年度4回目となる総合教育会議を開き、教育施策の理念や根本方針を定めた教育施策大綱を了承した。小池百合子都知事の下での教育施策大綱の策定は2度目で、ICTの利活用による個別最適な学びを推進する「東京型教育モデル」を展開することを掲げた。

法務省は3月12日、未成年時に親の別居や離婚を経験した20~30代の男女1000人を対象にした、初の調査結果を公表した。別居後、金銭面で生活が少しでも苦しくなったとの回答が40.5%に上り、ひとり親家庭が貧困に陥りやすい実態が改めて浮き彫りとなった。また両親の離婚や別居について、家族や教師など周囲の人に相談できたと回答したのは、わずか8.9%だった。

全国各地の学校現場にGIGAスクール構想の1人1台端末が続々と届き始めている。先進事例の活用法は聞いていても、いざ手元に届いたらどうするか、戸惑う学校現場の声も聞こえてくる。全日本中学校長会(全日中)の三田村裕会長が校長を務める東京都八王子市立第七中学校は「決してICTの先進校ではない」と校長自身が認める、ごく普通の公立中学校のひとつ。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないための法整備を検討している「与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム(WT)」は3月15日、3回目の会合を開き、刑法の専門家と犯罪被害者の支援に取り組む弁護士からヒアリングを行った。

デジタル化時代に対応した人材育成などを議論している政府の規制改革推進会議・雇用・人づくりワーキンググループ(座長:大槻奈那・マネックス証券執行役員、名古屋商科大大学院教授)は3月15日、第7回会合を開き、教員人材の多様化や、質の確保・向上に向けた規制・制度の見直しについて議論した。

大学入試改革の一環として新たな評価方式や調査書の在り方について審議する、文科省の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」は3月15日、オンラインで開催した第11回会合で審議のまとめ案を示し、その中で調査書の改訂様式案を明らかにした。

コロナ禍で子供の貧困問題が深刻化する中、日本財団は3月15日、学校でも家庭でもない子供にとっての第三の居場所を2025年までに全国に500拠点設置するために、総額500億円を拠出すると発表した。自治体と連携し、子供が地域住民と触れ合えるコミュニティーや、小学校低学年の子供の学習・生活支援などを地域で展開する団体に、拠点の整備費や運営費などを助成する。

中央教育審議会(中教審)は3月12日、第128回総会を開き、萩生田光一文科相が、教師の魅力の向上を図るため、教員の養成・採用・研修の在り方について包括的な諮問を行った。教員免許更新制については抜本的な見直しを行い、先行して結論を出すよう要請した。学校現場から教員養成まで幅広い議論が必要になるため、中教審は初中教育と高等教育を横断的に取り扱う特別部会の設置を決めた。

小学校の学級編制標準を現行の40人(1年生は35人)から35人に引き下げることを目指す、義務標準法改正案に関する審議が3月12日、衆院文科委で本格的に始まった。とりわけ附則に盛り込まれた少人数学級の「効果検証」について、萩生田光一文科相は学力テストなどで測定される学力だけでなく、さまざまな教育活動や学校運営も含め「トータルでの効果を見守っていただくことが必要」と強調した。

GIGAスクール構想で4月から全国の小中学校で1人1台端末の活用が始まるのを前に、文科省は3月12日、運用に当たって確認すべき事項をまとめたチェックリストなどを全国の都道府県教委などに通知した。併せて児童生徒への健康への配慮や保護者との間で事前の確認が望ましいポイントを示したほか、ネットワーク環境の確認も求めている。

知的障害の特別支援学校に硬式野球部をつくり、「甲子園」の予選に出る――。そんな夢を現実にしようと、特別支援学校の教員と社会人野球経験者が立ち上がった。東京都立中野特別支援学校の久保田浩司教諭はこのほど、都内で記者会見を開き、特別支援学校高等部に通う知的障害のある生徒が硬式野球をプレーするのを支援する「甲子園 夢 プロジェクト」をスタートすると発表した。

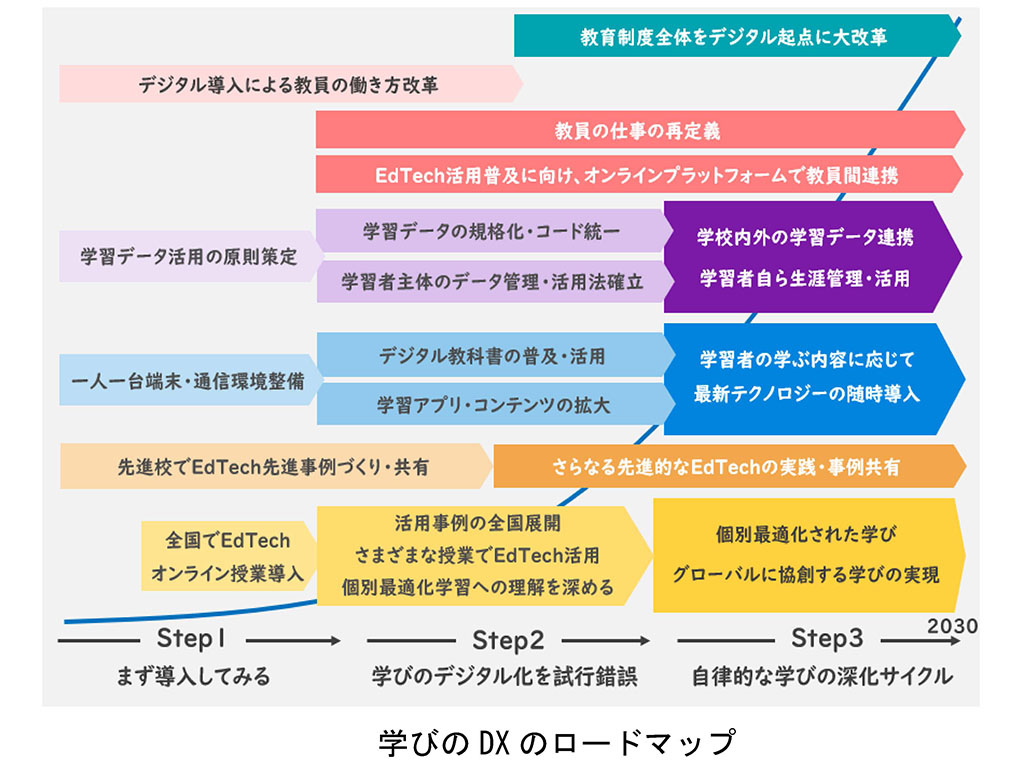

Society5.0時代における教育の実現に向けて、経団連は3月11日、EdTechによる自律的な学びに関する新たな提言を公表した。GIGAスクール構想や学習者用デジタル教科書の普及を見据え、EdTechによる学びのDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていくためのロードマップを示した。

内閣府は3月15日まで、子供・若者育成支援推進大綱案について、パブリックコメントを募集している。新大綱案では、新型コロナウイルスの流行での子供・若者を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、孤独・孤立の問題への対応や自殺対策を強化。国連のSDGs(持続可能な開発目標)を念頭に、個々の違いを認め、尊重しながら協働する多様性と、包摂性のある社会を形成する一員として子供・若者を育成する重要性をうたっている。

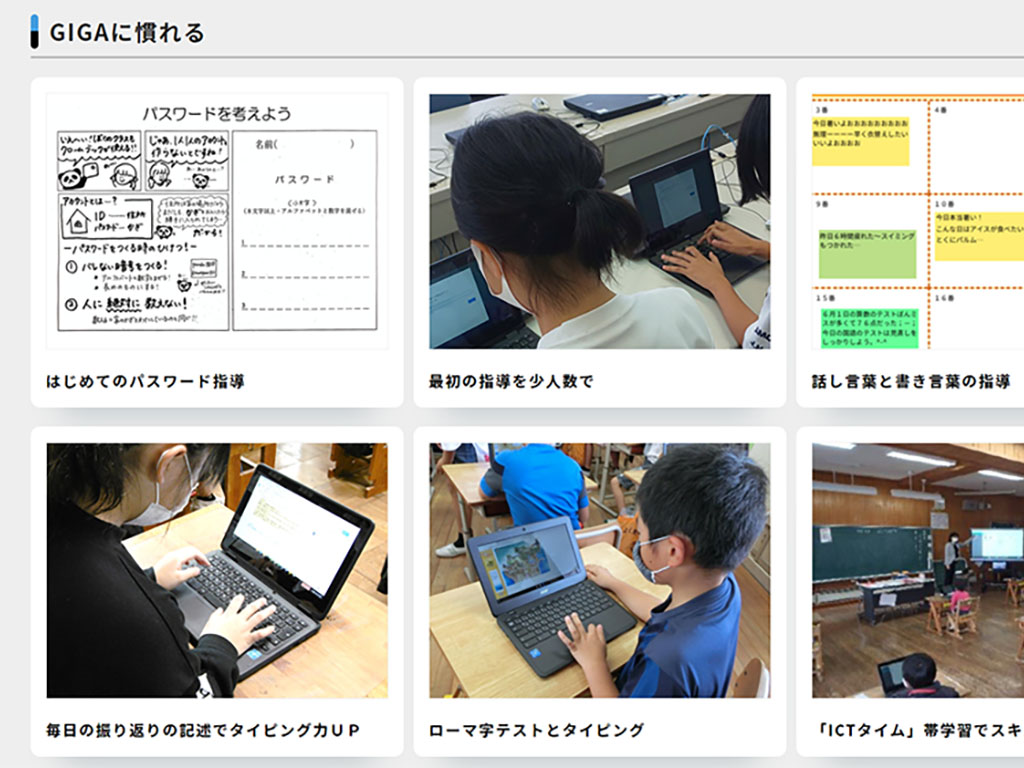

今年4月からいよいよ、GIGAスクール構想で整備された小中学校の1人1台端末の活用が本格的に始まる。ただ、どのように授業で活用すればよいのか、端末管理のルールはどう決めるべきかなど、学校現場からは戸惑いの声も上がる。こうした現場を支援するため文科省では昨年12月、「GIGA StuDX推進チーム」が始動。

「私たちが取り組むべき課題全てが網羅されている」――。中教審が今年1月に取りまとめた答申「令和の日本型学校教育」をこう評する、全連小会長の喜名朝博(ともひろ)東京都江東区立明治小学校校長。「これまでの日本型学校教育の成果と課題がまとめられた」と、その意義について語る。 学校現場の一人一人は答申とどう向き合い、日々の教育実践にどう生かせばいいのだろうか。喜名会長とともに、現場目線でその内容を読み解く。 <hr /> <h5><strong>「教育=学校教育」という勘違いを捨てる</strong></h5> <h6>――今回の中教審の答申について、どのように見ていますか。</h6> これまでの反省とこれからの学校の在り方を論じており、私たちが取り組むべき課題全てが網羅されています。私自身も、初等中等教育分科会教育課程部会や教員養成部会の委員として議論に参加してきましたが、それぞれの委員の意見をよく取り入れていただいていると感じました。 答申では学校教育の役割について、「学習機会と学力保障」「全人的な発達・成長の保障」「身体的、精神的な健康の保障」――と改めて整理されました。 その上で、これまでの日本型学校教育の成果と課題を統括したのはとても重要な点でしょう。……