あしなが育英会は3月9日、記者会見を開き、東日本大震災の津波によって親を失った震災遺児らが、これまでの10年を振り返った。同会が震災遺児に行ったアンケートでは、今もなお、震災で大切な人との死別を「信じられない」と感じる人が半数以上を占めるなど、継続的な心のケアの必要性が浮かび上がる。

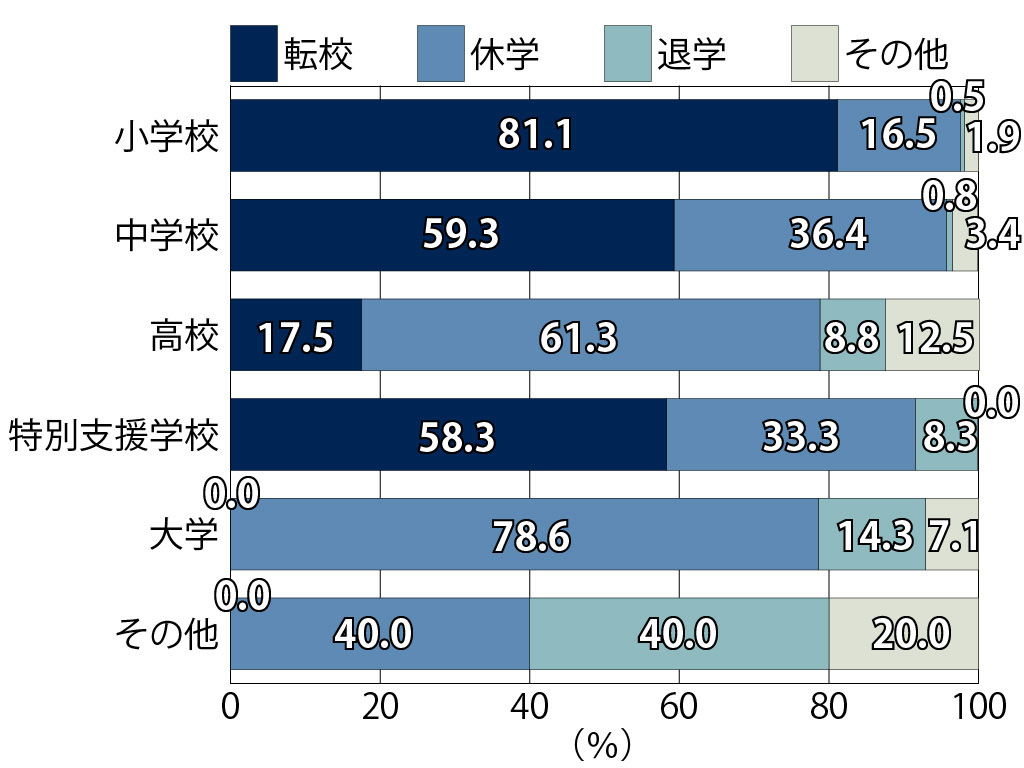

国立がん研究センターはこのほど、がん患者の診療体験や療養生活の実態を明らかにする全国調査の一環で、初めて小児がん患者を対象とした調査報告書を公表した。小児がんと診断された時点で高校生だった場合、休学が6割を超え、小中学校よりも突出して高い割合であることが明らかとなった。何らかの学習支援についても、小学生の9割、中学生の8割弱が受けられたと回答したのに対し、高校生では2割以下だった。

SNSやスマートフォンによる、災害時のフェイクニュースやデマの拡散リスクを考える「情報防災訓練」の授業が3月9日、さいたま市の浦和ルーテル学院小中高等学校(福島宏政校長、児童生徒758人)で行われた。情報教育が専門の塩田真吾静岡大学准教授が講師役となり、LINEみらい財団と共同開発した教材を使って、情報の信頼性を見極める「だいふく」の観点を中学2年生にアドバイスした。

中央教育審議会(中教審)の答申では、コロナ禍の休校長期化によって、子供たち一人一人が自立した学習者として学び続けていけるかどうかが改めて焦点化され、子供たちにそうした資質・能力を育成する教師の役割についても議論が深められた。取りまとめにあたった荒瀬克己・関西国際大学学長補佐・基盤教育機構教授は「教師の役割を考える上で、鍵になるのは『総合的な学習の時間』『総合的な探究の時間』だと思う」と述べ、探究学習の重要性を改めて強調。

今年初めて実施された大学入学共通テストの安定的な実施に向けて、萩生田光一文科相は3月10日の衆院文科委で、共通テストの成績のみで合否判定する選抜区分のある私立大学について、「受験生から1万5000円とか2万円を徴収して、共通テストに750円だけ払って、新入生を確保するのはあまりにも暴利ではないかと思う。

文科省は3月10日、今年度の国公立大学入試の中期・後期日程で25大学33学部が2段階選抜を実施し、4151人が不合格になったと公表した。前期日程と合わせると37大学62学部が2段階選抜を行い、不合格者は前年度より1770人多い6290人に上った。

中学校美術科と技術・家庭科の技能教科において、免許のない教員が指導する「免許外教科担任」が常態化しているとして、高知県土佐町議会は3月9日、県と県教委に解消を求める意見書を賛成6人、反対1人で採択した。

文科省は3月9日、専修学校やそこに通う学生らが発信できる参加型広報プロジェクト「専修学校『#知る専』」の特設ポータルサイトを開設した。コロナ禍でオープンキャンパスが制限される中、中高生や教職員、保護者らに専修学校での学びを知る機会を提供し、進路選択の幅を広げる。ツイッターやインスタグラム、YouTubeチャンネルなど中高生になじみの深いSNSと連携し、専修学校の魅力を発信する。

萩生田光一文科相は3月9日の閣議後会見で、同日付で第11期中教審の委員29人を任命したことを明らかにした。新たに任命された委員は14人で、任期は2023年3月までの2年間。萩生田文科相は会見で、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方と、『第3次学校安全の推進に関する計画』の策定の2点について諮問する。総合的、多面的に検討していただきたい」と期待を示した。

中央教育審議会(中教審)が答申をまとめる過程では、新型コロナウイルスの感染拡大と学校の一斉休校など、当初は誰も想定できなかった事態が次々と起きた。答申の取りまとめにあたった荒瀬克己・関西国際大学学長補佐・基盤教育機構教授は「そもそも学校教育とは何なのか。教師は何をする仕事なのか。

コロナ禍における宿泊を伴う修学旅行について、各自治体や学校で対応が分かれる中、埼玉県越谷市立新方小学校(田畑栄一校長・児童203人)では3月7、8日に、宿泊を伴う5年生の林間学校を山梨県河口湖で実施した。また3月15、16日には、箱根・鎌倉へ宿泊を伴う6年生の修学旅行を実施する。「コロナ禍で創意工夫してやることに価値があるのではないか」と話す同小に、実施の判断に至るまでを聞いた。

今の日本の教育改革は、流行に踊らされているだけなのか――。教育方法学が専門の石井英真京都大学准教授と、経産省の「未来の教室」実証事業を担当している浅野大介サービス政策課長・教育産業室長らの対談「いま、教育の未来をめぐる『対話』を―不易vs流行の二項対立を超えて」(教育開発研究所主催)が3月6日、オンラインで開かれた。

GIGAスクール構想での1人1台端末の整備が進められる中、教育のICT活用を推進する国会議員が超党派で参加する「教育における情報通信(ICT)利活用促進を目指す議員連盟(ICT議連)」の2021年第1回総会が、3月5日に開かれた。今年度末に大半の自治体で端末整備が完了するものの、議員や有識者からは「端末はあるが何にも使っていないという状況」を懸念する声が挙がり、活用に向けた方策が議論された。

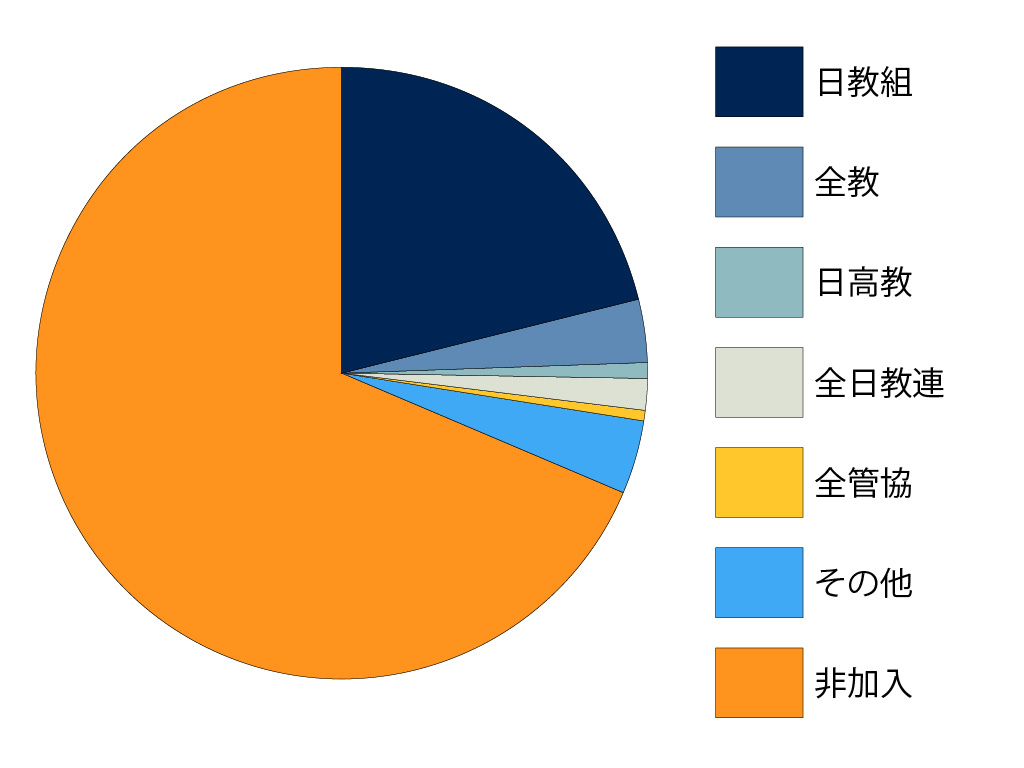

文科省が3月5日に公表した2020年度の教職員団体への加入状況調査によると、昨年10月1日時点で、教職員団体への加入率は31.4%で、前年度と比べ0.6ポイント減となった。教職員団体の加入率は1976年以来、45年連続で減少が続いている。一方で、新採用教職員の加入率は24.3%で、前年度と比べ0.5ポイント改善。ここ数年、横ばいで推移している。

中央教育審議会(中教審)が1月26日にまとめた答申は、2020年代を通して学校教育が実現すべき姿を「令和の日本型学校教育」として描き出した。初等中等教育分科会長・特別部会長として答申の取りまとめにあたった荒瀬克己・関西国際大学学長補佐・基盤教育機構教授は「今回の答申は、一人一人の子供を主語にして日本の学校教育を進めていこうということ。

東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗元会長の女性蔑視発言で、改めて日本のジェンダーギャップが問題視された。日本の学校における女性校長の割合は、公立小で20.6%、公立中で7.5%。国立女性教育会館が2018年に行った調査では、管理職になりたいと答えた女性教員の割合はたった7.0%で、「学校は教員の働く場であるとともに、次代を担う子供たちが男女共同参画を推進する意識を育む基盤となる、とても重要な場」と指摘された。

コロナ禍が続く中で、学びを再び止めないために、学校は今、何を考えるべきか――。教育新聞「オピニオン」の執筆者でもある中原淳立教大学教授の研究室は3月7日、昨年の臨時休校中に行った実態調査の結果をまとめた書籍『学校が「とまった」日』(東洋館出版社)の出版記念シンポジウムを開いた。

学校の働き方改革の一環として、横浜市教委はこのほど、来年度から市立学校の教職員の勤務にフレックスタイム制度を導入することを決めた。勤務の開始から終了までの時間を15分単位で選択することが可能になり、子育てや介護など教職員の事情に応じて柔軟な働き方がしやすくなる。

文科省は3月8日までに、全国の大学や高等専門学校などに、学生の学修機会の確保と感染防止対策の徹底を求める通知を出した。対面授業の実施方針なども近く調査する予定で、感染防止対策を取りつつ学生に寄り添った対応を求めている。

萩生田光一文科相は3月5日、衆議院文科委員会で、教育政策の当面の方針について、所信を明らかにした。現在の学校教育システムが、情報化の進展など社会構造の変化に対応できていないとの指摘があることに触れ、「ICTの活用と少人数学級を車の両輪」として「『令和の日本型学校教育』の構築を目指す幕開けの年にすることを強く決意している」と強調。

新型コロナウイルス感染症対策のため首都圏の1都3県に出されている緊急事態宣言の期限について、政府は3月5日夜、2週間再延長することを決めた。これに関連して萩生田光一文科相は同日朝の閣議後会見で、「卒業式や修学旅行は子供たちにとって大切なもの。さまざまな工夫をして実施していただければありがたい」と述べ、感染防止対策の徹底を前提に卒業式などを実施してほしいとの考えを改めて示した。

地域と連携した探究型学習や県外から生徒を募集する「島留学」などの取り組みで知られる島根県立隠岐島前高校の生徒が、起業に挑戦――。島前ふるさと魅力化財団が推進する隠岐島前教育魅力化プロジェクトの一環として、同校の生徒が通う公立塾「隠岐國学習センター」で、スタートアップの支援を行うガイアックスの「起業ゼミ」がこのほどスタートした。

文科省は3月5日、懲戒免職処分などによる教員免許の失効情報が官報に掲載されないままとなっていた事案が、2010~19年度の10年間に10都道府県で61件あったと明らかにした。そのうち、わいせつ行為による懲戒免職は47件。今月3月時点では全て公告されており、同省は「官報掲載漏れがないよう、今後も引き続き周知徹底を努める」としている。

新潟大学は3月2日、新潟県阿賀野市との共同研究によって、大人の生活習慣病傾向に相当する心血管代謝異常リスクの可能性が、肥満の中学生では2.9倍にまで上昇することが示されたと発表した。調査では、肥満だけでなく、標準体重と肥満の間にいる過体重の子供のリスクも明らかとなった。

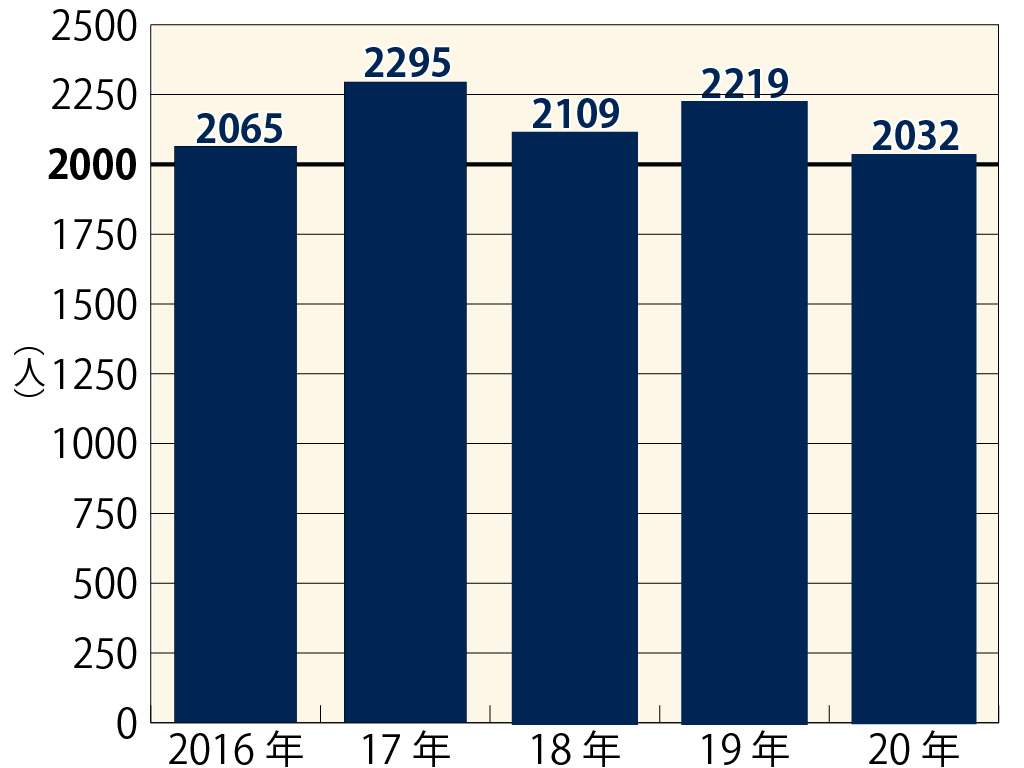

警察庁は3月4日、昨年1年間に起こったストーカーなどの行為に関する対応状況を公表した。10代のストーカー被害は依然として2000人台にとどまっているほか、性的画像をインターネット上にさらされるなどの被害も年々増加している。

1人1台の学習者用コンピューターで、どうやって個別最適化された学びを実現するか――。東京都港区では今年度、学習塾などの教育事業を展開するスプリックスと連携し、CBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)による「国際基礎学力検定(TOFAS)」を、一部の区立小中学校で試験的に導入した。GIGAスクール構想によって、新たにどんなことが可能になるのか。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は3月4日、第22回会合を開き、座長代理の川嶋太津夫・大阪大学高等教育・入試研究開発センター長が示した、これまでの議論を整理したメモをもとに委員らが議論した。

部活動の地域移行を巡り、文化庁の調査研究事業を受託した三菱総合研究所は3月3日、文化部活動の地域展開の方向性について関係者らが話し合うオンライン座談会を開催した。同研究所が実施した調査では、部活動の地域展開は中学校の約半数で検討が進んでおり、自治体からは地域振興への期待が大きいことが示された。