インドネシアと日本の子供たちがオンラインでつながる授業が2月16日、宮城県富谷市立あけの平小学校(小澤ちはる校長、児童数497人)で行われた。授業にはインドネシアにいながらリモートワークをする「ニット」の田崎起子(たつこ)さんをはじめ、同社の社員が協力。子供たちは、インドネシアと日本の関係や、さまざまな民族、宗教の人が共に暮らす文化について教わった。

各自治体が進めている家庭教育支援の取り組みについて、全都道府県のうち43自治体(91%)が「コロナ禍で特に課題を感じていることがある」と回答していたことが、2月18日に公表された文科省の「地域における家庭教育支援の取組に関する調査結果」で分かった。外出自粛による子育ての不安が保護者の間で高まっていることなどを挙げる自治体が多く、同省は内容を詳しく分析した上で有効な方策を考えたいとしている。

制服を着ない自由を認める制服選択制の議論を広げようと、現在インターネット上で署名活動を展開している岐阜県の高校教諭、斉藤ひでみさん(筆名)や、教育社会学者の内田良名古屋大学准教授らによるオンラインイベントが2月13日に開かれ、義務教育でも家庭が負担している「隠れ教育費」の実態に詳しい福嶋尚子千葉工業大学助教と、埼玉県の公立中学校の事務職員、栁澤靖明さんが講演した。

非常時に音楽は何ができるのか――。感染防止対策で合唱ができない子供たちに向けて、東京音楽大学の教員や学生らの有志による「子どもたちへ卒業式の音楽を!実行委員会」は、卒業式に合唱で歌われる定番の曲を学生らが合唱し、配信するプロジェクトを立ち上げた。クラウドファンディングもこのほど開始し、子供たちからのリクエストも募集している。

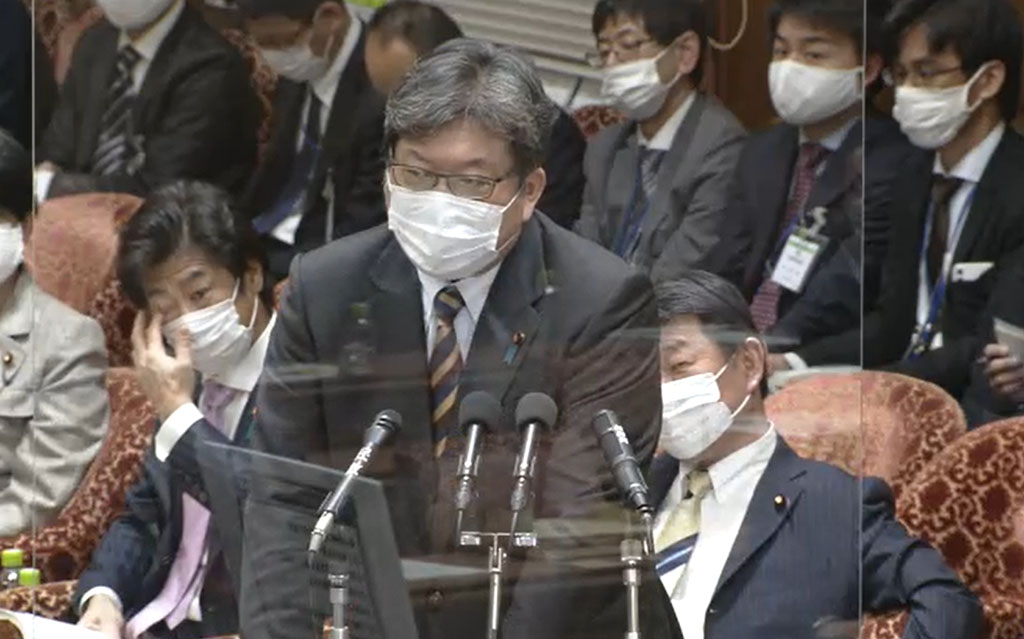

初の大学入学共通テストがこのほど終了したことを受け、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は2月17日、第21回会合で共通テストや各大学の個別試験の振り返りを行った。今回、コロナ禍での例外的な対応が数多くなされたことから、会議に出席した萩生田光一文科相は「今回の取り組みの良さはレガシーとして残す」との姿勢を示す一方、感染拡大に伴う急な入試方法の変更に苦言を呈する場面もあった。

本来の髪の色が黒ではないにもかかわらず、髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったとして、大阪府立高校に通っていた女子生徒が損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は2月16日に府に対して33万円の賠償を命じる一方で、頭髪指導の違法性は認めなかった。

政府の規制改革推進会議は2月17日、雇用・人づくりワーキング・グループ(WG)の6回目の会議を開き、大学などの設置・運営に関する規制や制度の見直しをテーマに、日本私立大学連盟(私大連)などからヒアリングを行った。この中で私大連の曄道佳明副会長(上智大学学長)は、遠隔授業で修得する単位数の上限の早期緩和などの見直しを訴え、文科省は来年度中に方向性を示したいと答えた。

コロナ禍で活動が制限される教職課程の学生に、実践的な学びを提供するにはどうすればいいのか――。東京理科大学教育支援機構教職教育センターの井藤元准教授が2月16日、教員志望の学生に向けて、タレントの時東ぁみさんや漫才師の木曽さんちゅうさんを講師に招いたオンライン講義を開催した。

中学生の便秘の原因は果物摂取量の少なさや心理ストレスに加え、朝食を抜くことや運動不足でもリスクが高まる――。富山大学学術研究部医学系疫学健康政策学講座の山田正明助教、関根道和教授らは、富山県内の子供を対象にした縦断調査を用いて、便秘発症のリスク要因を明らかにした。縦断調査を用いて子供の便秘の発生リスクを突き止めた研究は世界初となる。

文科省の WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業の拠点校に指定されている、筑波大学附属坂戸高校(田村憲司校長、生徒472人)で2月12、13日に、「第2回WWL研究大会・第24回総合学科研究大会」がオンラインで開かれ、授業公開や生徒による探究活動の発表会が行われた。12日には、コロナ禍で海外への渡航が制限される中で企画された、「アジア学院」でのフィールドワークで得た学びを、生徒が報告した。

国立教育政策研究所(国研)は2月16日、教育改革国際シンポジウムをオンラインで開催し、ICTを活用した公正で質の高い教育の実現をテーマに、コロナ禍の学校におけるオンライン授業の検証やICT活用の促進条件について、調査報告や意見交換を行った。

GIGAスクール構想で整備する1人1台端末について、萩生田光一文科相は2月16日の閣議後会見で「(児童生徒の家庭などへの)持ち帰りを前提に有効活用してもらいたい」とした上で、持ち帰る際のルールづくりについて「一律に国が指針を示すつもりはないが、自治体の不安に応えていかなくてはならない。(持ち帰り時の留意点を)全てチェックできるような形を、3月末までに用意したい」との意向を示した。

災害時に逃げ遅れなどがないよう、子供たちの防災意識を高める防災教育の普及について検討している、内閣府の「防災教育・周知啓発ワーキンググループ」防災教育チーム(座長・片田敏孝東大大学院情報学環特任教授)の会議が2月16日、内閣府で開かれた。

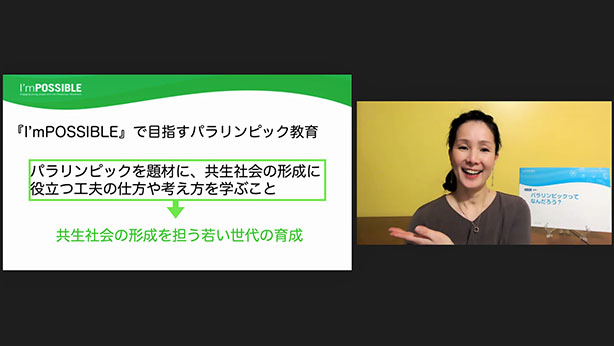

コロナ禍によりオリンピック・パラリンピック東京大会の見通しが不透明なことで、学校現場でのオリンピック・パラリンピック教育もさまざまな困難を抱えている。そんな中で、日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会と日本財団パラリンピックサポートセンターは、教員向けに国際パラリンピック委員会公認教材『I'mPOSSIBLE(アイムポッシブル)』日本版の研修会をオンラインで実施している。

全国の国公私立大学・短大・高専での昨年4~12月の中退者が2万8647人となり、うち1367人は新型コロナウイルスの影響による中退だったことが2月16日、文科省が公表した集計で明らかになった。全学生に占める中退者の割合は0.97%で、前年同期(1.22%)と比べて減少した。

菅義偉首相は2月15日の衆院予算委で、「中学校の35人学級を念頭に、(小学校での)35人学級を実施する中で、少人数学級の教育に与える影響や外部人材の活用の効果を検証した上で検討したい」と述べた。菅首相が中学校の35人学級の検討に言及したのは初めて。

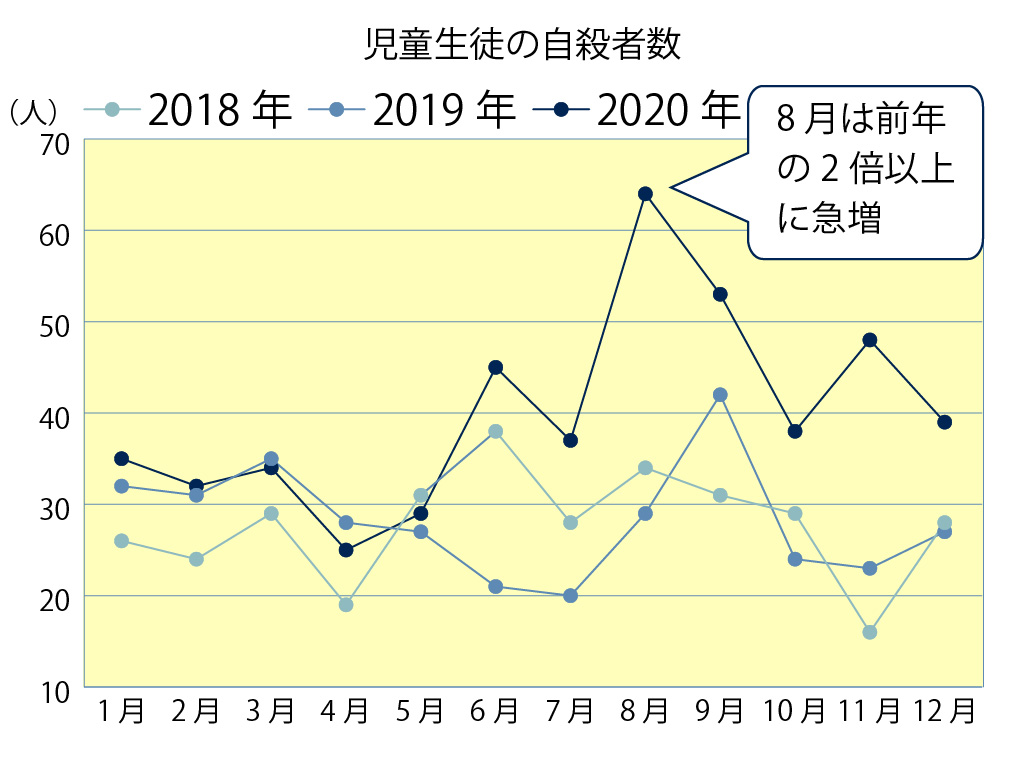

児童生徒の自殺が後を絶たない中、自殺予防の教育の在り方などについて学識経験者の意見を聞く、文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が2月15日、オンラインで開かれた。会議ではコロナ禍の中、昨年の児童生徒の自殺が過去最多の479人に上ったことが報告され、出席者からは全ての児童がSOSを出しやすいように学校をサポートし、リスクの高い子供を早期発見する体制づくりが必要だという意見などが出された。

1人1台端末環境のもとで、個別最適な学びと協働的な学びを実現するにあたって求められる、学校や教室の施設整備について議論するため、文科省の「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」のもとに新たに設けられた検討部会が2月15日、初回会合を開いた。委員は学校建築の専門家のほか、教育・ICTの専門家、自治体や学校現場の代表者など。

東日本大震災の発生から間もなく10年を迎えるのを機に、3月11日を「防災教育と災害伝承の日」とすることを求め、防災教育の専門家ら有志が2月13日、記者会見を開いた。全国で東日本大震災をはじめとする災害の教訓を学び、防災教育を実践する日として、国による制定を促すとした。

2月13日午後11時過ぎに発生した、福島県沖を震源とする最大震度6強の地震の影響で、15日正午時点で福島、宮城の2県で82校が臨時休校、19校が短縮授業となった。また、両県を中心に324校で物的被害が発生している。これまで児童生徒、教職員への人的被害は報告されていない。

大学入試改革に伴い、新たな評価方式や調査書の在り方について考える、文科省の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」は2月12日、第10回会合をオンラインで開催し、これまでの審議をまとめた骨子案を公表した。

子供の自殺を巡る問題が深刻だ。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で、休校措置や外出自粛など、子供たちを取り巻く環境は大きく一変した。生きづらさを抱えながらも、何とか日常をやり過ごしていた児童生徒たちの心に、どれだけの影を落としているのだろうか。

コロナ禍で子供たちのネット利用の増加などが見込まれる中、自民党文科部会は2月12日、ネット依存問題を集中的に議論する会合を開いた。コロナ禍の影響もあって、子供たちのネット利用の実態把握や問題の整理が進んでいないとして、同部会は文科省に対し、来年度の全国学力調査などに合わせて実態調査を進めるとともに、同省の総合教育政策局で一元化してこの問題を整理して対応に当たるよう求めた。

国立教育政策研究所は2月10日、今年度の文教施設研究講演会をオンラインで開いた。小中一貫教育における学校建築をテーマに、国内外の専門家による講演や、小学校を統合して小中一貫教育を始めた長野県信濃町立信濃小中学校の事例発表が行われ、新しい学校づくりに向けて、教師や地域住民をはじめとしたさまざまなステークホルダーによる対話の重要性が指摘された。

宮城県教委はこのほど、県立高校の志願者を全国から募集する入試制度について、モデル校を選定して5年ほど実施する方針案を示した。 県立高校の県外からの志願者募集を巡っては、昨年3月末に南三陸町が同県に対し、町内にある県立志津川高校について、全国から志願者の募集を可能とすることを要望。

小学1~3年生の保護者1800人を対象とした「家庭学習についての調査」の結果を、公文教育研究会がこのほど発表した。コロナ禍で一気に需要が高まったオンライン学習について肯定的に感じている保護者は39.2%で、子供の集中力やモチベーションに課題を感じる声が目立った。また今年度から小学校で全面実施された新学習指導要領について、15.9%の保護者が「特に変化がなかった」と受け止めていた。

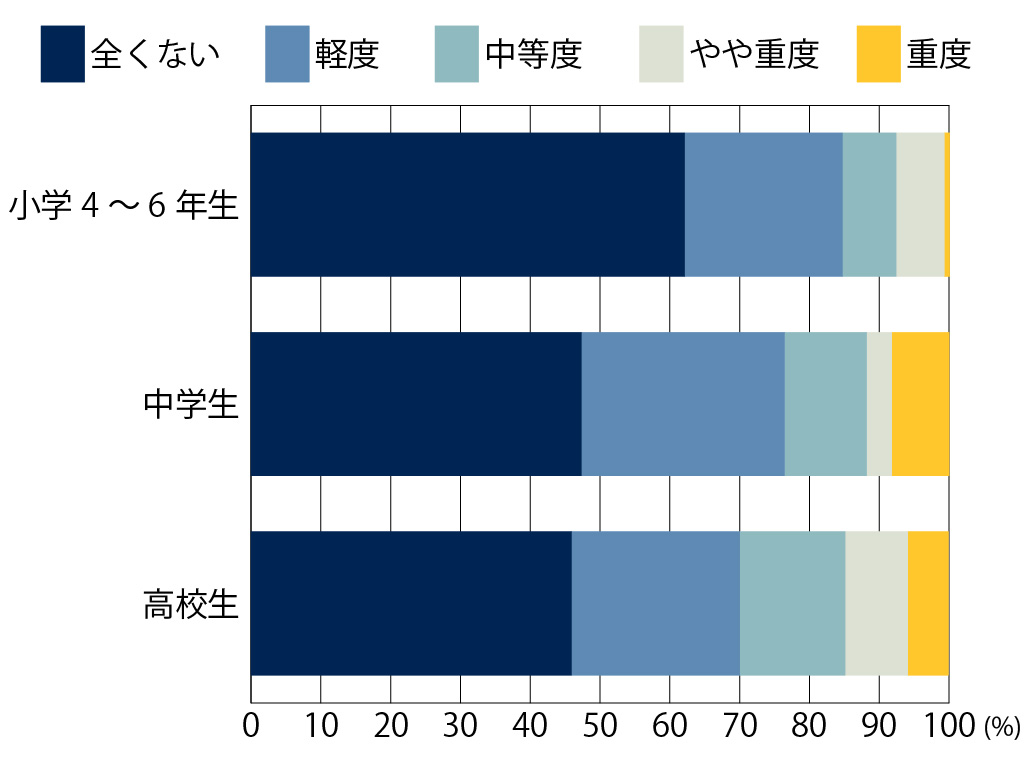

子供の心身の健康に対する新型コロナウイルスの影響を継続的に調査している国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」は2月10日、昨年11~12月に実施した「コロナ×こどもアンケート」の第4回調査の結果を公表した。それによると、高校生の3割で中等度以上のうつ症状が確認されるなど、新型コロナウイルスが子供のメンタルヘルスに深刻なダメージを与えていることが分かった。

萩生田光一文科相は2月10日、わいせつ教員対策を巡る衆院予算委の質疑の中で、「この問題は教員だけではなく、例えば教員を諦めたとしても児童相談所などで事件を再発する人もいる。文科省だけでなく、厚労省や他の省庁とも横断的に子供たちを守るセーフティーネットを広く張っていくことを検討したい」と述べ、省庁の壁を越えて幅広く取り組む考えを示した。