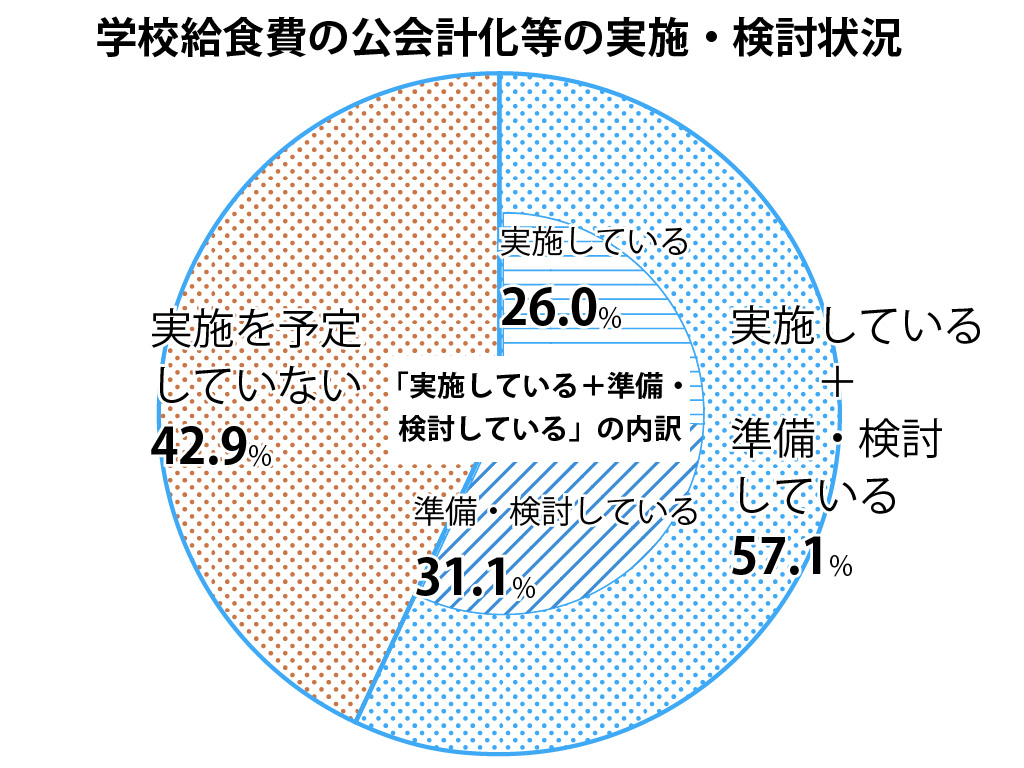

教職員の働き方改革に関連して、文科省は11月4日、学校給食費の徴収や管理を教員や学校が行うのではなく、自治体が業務として行う「公会計化」について、各教育委員会の取り組み状況を初めて調査した結果をとりまとめた。それによると、全国の市町村など1799教委のうち、公会計化を「実施している」「準備・検討している」として取り組んでいるのは962教委(57.1%)だった。

新しい教育の動きを捉える国際カンファレンス「Edvation x Summit 2020 Online」(教育イノベーション協議会主催)が11月3日からオンラインで開かれ、2日目となる4日には、前東京都千代田区立麹町中学校校長の工藤勇一横浜創英中学・高等学校校長と、株式会社が運営する広域通信制高校である第一学院高等学校副理事長の竹下淳司ウィザス取締役第2教育本部長、サッカー元日本代表の本田圭佑選手が代表を務める「NowDo」の鈴木良介取締役副社長(COO)が登壇。「子供たちや学校と社会のつながり」をテーマに議論した。

児童生徒などへのわいせつ行為で懲戒処分を受けた教員の再採用に厳正な対応を進めるため、萩生田光一文科相は11月4日の閣議後会見で、過去の懲戒免職処分歴を確認できる「官報情報検索ツール」の検索可能期間を「直近3年間」から「直近40年間」へと大幅に延長したことについて、適切な活用を求める通知を各都道府県などの教委に出したことを明らかにした。

平井卓也デジタル改革相は11月4日、閣議後会見でオンライン授業などに関する現行の規制緩和について、「安全で安心な教育環境をいかに整えていくか、オンライン教育も含めた教育のデジタル化に関して(議論の)場を持ちたい」として、萩生田光一文科相、河野太郎行政改革相と近く、3閣僚会合で再び議論する意向を示した。

11月3日から開かれている、教育イノベーションの加速を目指すグローバルカンファレンスイベント「Edvation x Summit 2020 Online」(教育イノベーション協議会主催)で同日、「未来の教育イノベーター会議」が行われた。学校のデジタル化を推進したり、起業家や動画クリエイターとして活躍したりする小中高生が登壇し、これからの学校や教育のデジタル化の在り方について、平井卓也デジタル改革相と意見交換した。

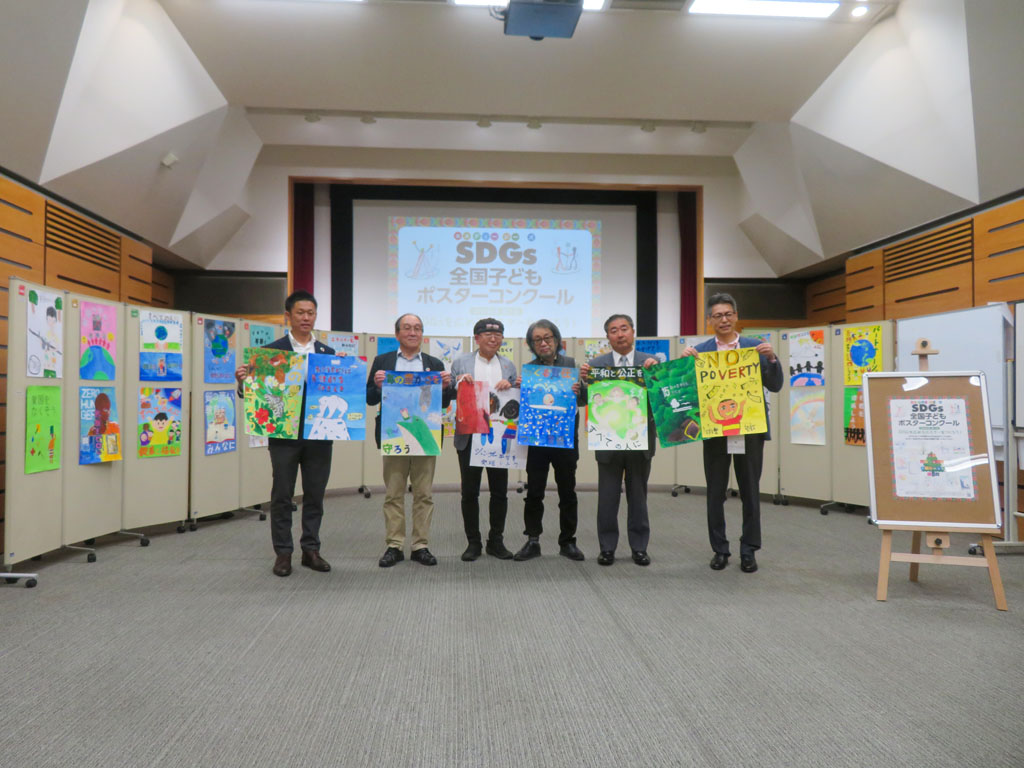

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の理念を、ポスターで表現――。子供たちにSDGsへの関心を高めてもらおうと、今年初めて開催された「SDGs全国子どもポスターコンクール」の選考結果が10月29日、コンクール実行委員会の共催団体である「子ども大学くにたち」のホームページで発表された。全国から集まった約2500点の作品の中から、審査の結果、優秀賞8点、テーマ賞34点が選ばれた。

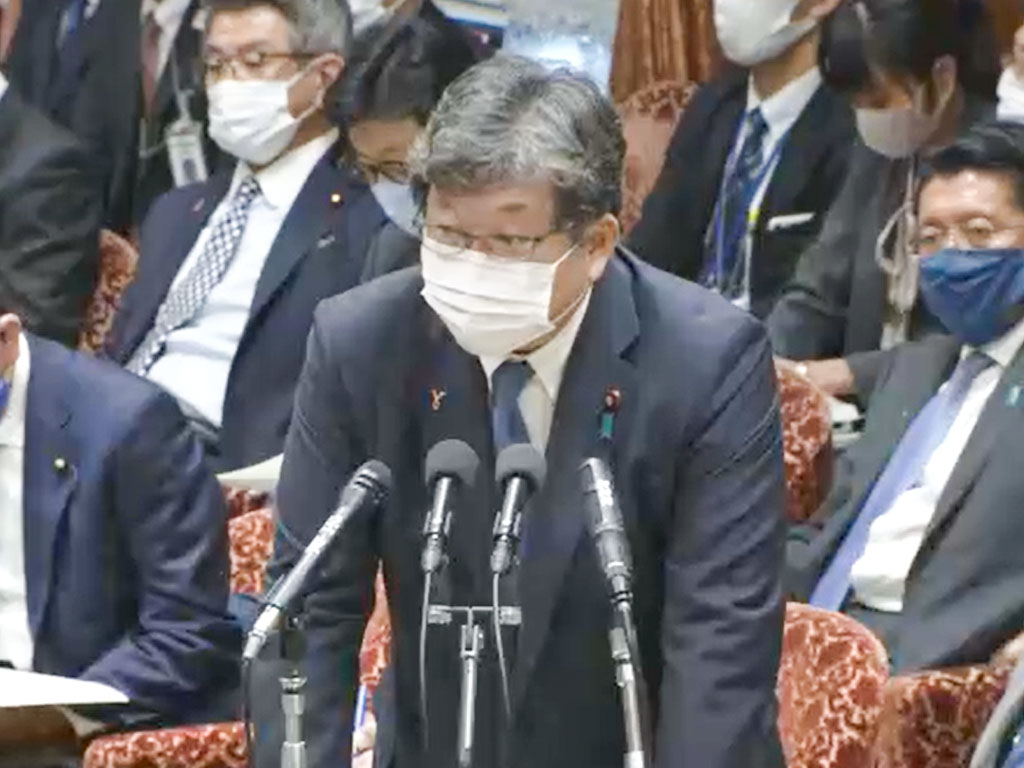

衆議院予算委員会が11月2日開かれ、第203臨時国会での論戦が本格的にスタートした。菅義偉首相は「デジタル化やAI(人工知能)などが、働く人に求められるスキルを急速に変化させている」とした上で、「リカレント教育を推進することで、個人に求められる能力、スキルを身に付けられるように支援していきたい」と述べ、社会人の学び直しに向け、リカレント教育に力を入れる考えを示した。

中教審の「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ」(高校改革WG)は11月2日、最終回となる第13回会合を開き、前回の議論を受けて修正された審議まとめ案について、改めて検討を行った。審議まとめ案では、スクール・ミッションの再定義として、高校段階における個別最適な学びと協働的な学びの関係について、改めて双方の重要性を整理して書き直したほか、普通科改革の柱となる新学科の特徴について、「総合的な探究の時間」の内容を通して考え方を整理する記述を加えた。

萩生田光一文科相は11月2日、衆院予算委員会で不登校児童生徒へのICTを活用した学習支援について、公明党の竹内譲議員から問われ、1人1台端末の整備による支援の充実に期待を示しながらも、「オンラインで授業さえ受ければそれでよいのだというような、易きに流れるようなことは決してあってはいけない」と答えた。ICTを活用した自宅学習を特例的に出席扱いにする、現行制度の拡大には慎重な姿勢を崩さなかった。

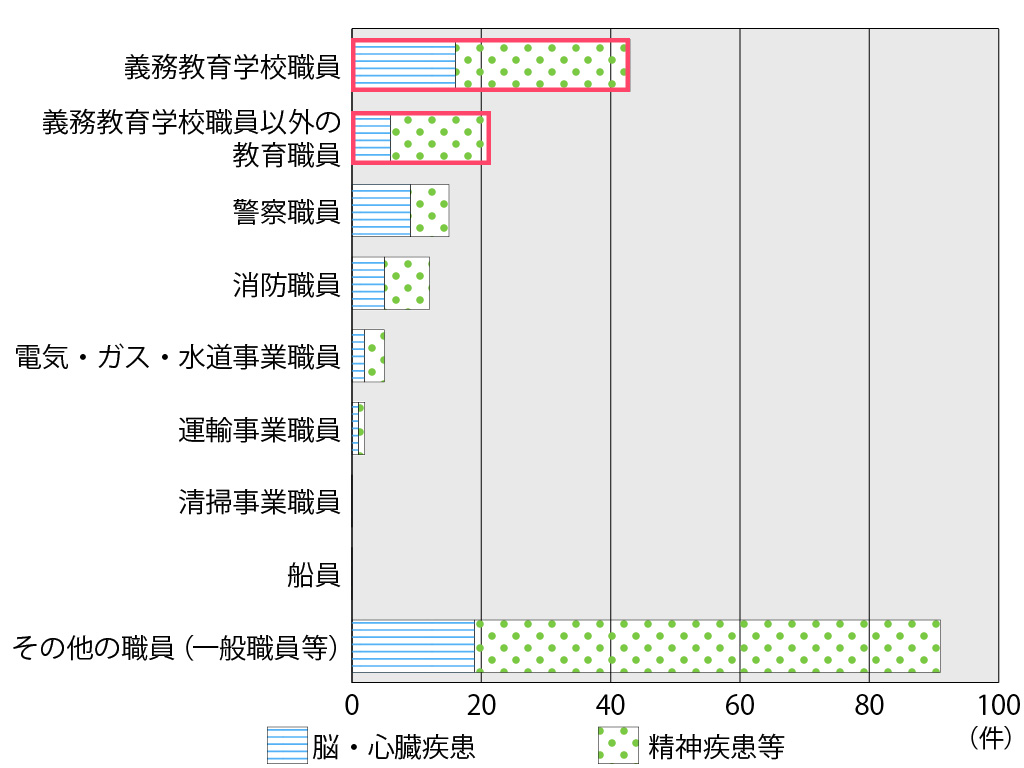

政府は10月30日、今年版の「過労死等防止対策白書」を閣議決定した。改正給特法などを受けて、教員の働き方改革に関する記載を充実させたほか、新型コロナウイルスに関連した取り組みを扱った「特別編」でも、教職員の健康管理を取り上げた。公立学校の教員が公務災害に認定されたケースは、他の地方公務員の職種と比べ、依然として多い傾向にあった。

新生児から大人になるまでの成長過程での、切れ目のない支援の提供をうたった成育医療基本法を巡り、厚労省の成育医療等協議会は10月30日、第5回会合をオンラインで開き、同法に基づく政府の基本方針の素案について大筋で合意した。男女を問わず、妊娠や出産の正しい知識に学校教育段階から触れることや、個人の健康情報を本人や家族が一元的に把握できるようにするため、乳幼児期・学童期の健康診断や予防接種の情報の、電子化・標準化(PHR)を進めることなどが盛り込まれた。

広域通信制高校の第一学院高校を運営するウィザスは10月30日、サッカー元日本代表の本田圭佑選手が運営するオンラインスクールプラットフォーム「NowDo」を、生徒が利用できるようにする業務提携を結んだと発表した。NowDoが学校など教育機関と提携する、初めてのケースとなる。

特別支援学級や特別支援学校に在籍する児童生徒と、通級による指導を受ける児童生徒が大きく増加していることなどを背景に、特別支援教育を担う教員の専門性の向上が求められていることを受け、文科省の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」は10月29日、教員養成や現職教員に関する改革のイメージを整理した。

中教審の新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会は10月29日、第17回会合をオンラインで開催し、今月7日に取りまとめた中間まとめ「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す 、 個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」について、全連小や全日中、全高長、日本教職員組合(日教組)など、関係団体からヒアリングした。

全国学力・学習状況調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing化を検討している文科省のワーキンググループ(WG)は10月29日、第6回会合を開き、障害のある児童生徒が取り組みやすいCBTの方法や、必要な配慮について話し合った。障害の特性に応じたデジタル機能の活用、代替問題などの配慮や、学力調査に求められる公平性の担保などについて意見が交わされた。

経産省が主催する「未来の教室」実証事業の第7回オンラインキャラバンがこのほど開かれ、学校と産官学の連携によってSTEAM教育を展開した、山形県教委と熊本県立熊本高校の事例が報告された。

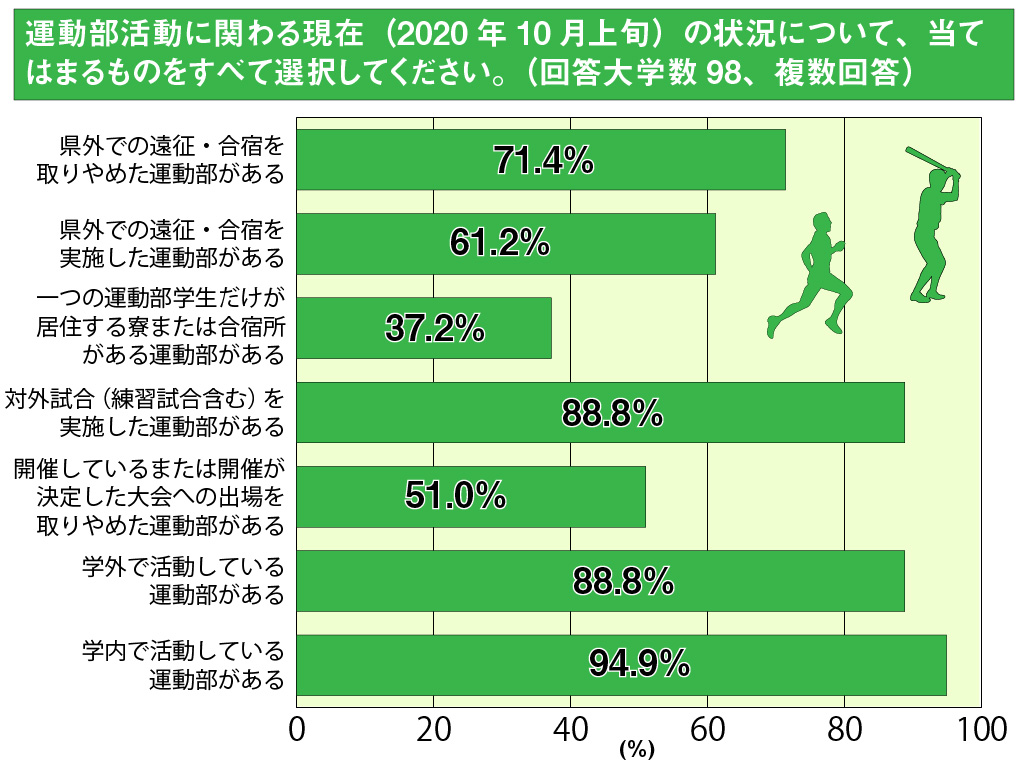

大学スポーツにおける大学間・競技間を横断する統括組織、大学スポーツ協会(UNIVAS)は10月28日、コロナ禍の影響で9割の大学が運動部活動の禁止・制限や、大学内のスポーツ施設の使用禁止・制限を行っていたとする調査結果を発表した。10月に入ると、多くの大学で部活動が再開されていた。

今年は新型コロナウイルスの感染防止対策のため、多くの学校が文化祭を中止としたり、オンライン上での動画配信としたりしている。そんな中、東京都江東区にある芝浦工業大学附属中学高等学校(大坪隆明校長、生徒1128人)は、オンラインをさらに一歩進めたバーチャル文化祭を展開。11月1日からの開催に向け、オンライン上でリアルな学校の様子を“体験"できる仕掛けづくりを進めている。

高校生が起業を目指すPBL型の課外活動「起業ゼミ」が、10月から東京都立千早高校(小塩明伸校長、生徒621人)で始まった。創業支援事業を行う「ガイアックス」の社員が講師となり、生徒は投資を前提としたビジネスプラン作りに挑戦。プランの将来性が認められれば、同社から出資を受けられる。投資を前提とした起業家教育のプログラムは、都立高校で初めての試みとなる。

住宅設備機器メーカーのLIXILは10月27日、感染防止対策で窓を開けなければならない夏季の教室内の温熱環境の改善について、静岡県富士市立岩松北小学校(宮川貴志校長、児童681人)との共同検証実験の結果を発表した。それによると、エアコンを使用しながら窓を開けて換気を行う方法として、外付け日よけを使用して吸気を上から取り入れ、排気を下へ逃すのが効果的だと判明した。

多文化問題への生徒の態度や関わり方には、大きな男女差がある――。経済協力開発機構(OECD)は10月22日、生徒の学習到達度調査(PISA)で実施した、他者や多文化との関わりについての知識、スキル、態度を分析した報告書「生徒は相互につながった世界で成功する準備ができているか(原題:Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?)」を公表した。

都教委は10月23日、小学生から高校生と教員向けの独自の動画教材「TokyoGlobalStudio(トウキョウグローバルスタジオ)」の配信を始めた。今年度中に全100本のコンテンツを、専用ウェブサイトから順次提供する予定。

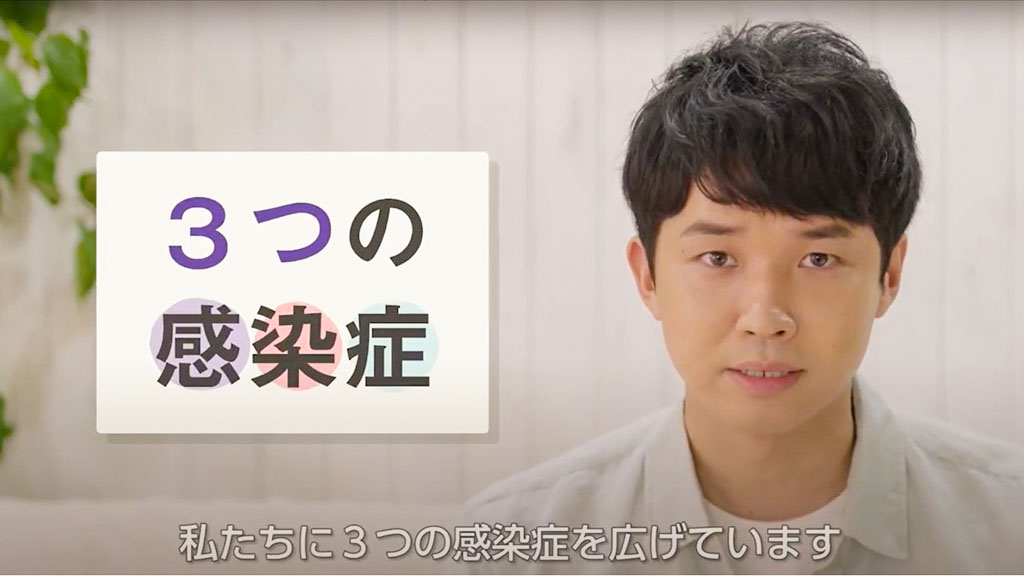

文科省はこのほど、「新型コロナウイルス 差別・偏見をなくそうプロジェクト」として、啓発用の教材を作成した。利用申し込みを11月30日まで受け付けている。 「動画」「授業用スライド・指導例・ワークシート」「掲示用ポスター・保護者向けの手紙」の3種。

来年度予算の概算要求に盛り込まれた少人数学級と教員増を巡り、文科省は10月27日、財務相の諮問機関である財政制度等審議会(財政審)が「平成以降、児童生徒数ほど教職員定数は減少しておらず、実質20万人増加している」と否定的な見方を示した資料に対し、「増えたのは特別支援が必要な児童生徒数の増加によるもので、通常学級の教職員定数は微増にとどまる」などと真正面から反論する見解をホームページ上で公開した。

政府が感染拡大防止の観点から、年末年始の休暇の分散や延長を、企業や自治体などに要請するとしたことを受け、萩生田光一文科相は10月27日の閣議後会見で、「現時点において、文科省から学校に対して冬季休業の延長などを要請することは考えていない」と述べた。各学校で、コロナ禍による臨時休業で生じた学習の遅れを取り戻すための取り組みを進めていることに配慮した。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は10月27日、第16回会合をオンラインで開催し、全国699大学(2222学部、4万6007選抜区分)から回答を得た、英語4技能評価や記述式問題についての実態調査結果を公表した。英語4技能や思考力・判断力・表現力について、多くの大学が入試で評価するよりも、入学後、大学独自に評価するのが好ましいと考えていることが分かった。

1人1台端末の整備に伴い本格導入が検討されている学習者用デジタル教科書について、文科省の検討会議は10月27日、第5回会合を開き、ドリルや学習ノートといったデジタル教材を、どのようにデジタル教科書と組み合わせて活用するかについて議論した。自治体や学校の関係者からは、発達段階に合わせた活用や導入費用などの論点が出された。