立正大学淞南高校(島根県松江市)で運動部の部員を中心に発生した新型コロナウイルスの大規模クラスターについて、松浦正敬・松江市長は9月10日の定例記者会見で、「これ以上の感染拡大の恐れはない」と、収束を宣言した。

神戸市教委が市立学校の教頭への昇任に関し、筆記試験を課すのを今年度から廃止し、本人の意向調査と面談による登用に改めるという全国的にも珍しい取り組みを始めた。主幹教諭の要件も40代から30代に引き下げる。管理職候補を養成し、管理職のなり手不足の解消につなげたい考え。今年7月の定例会で決め、すでに今月から意向調査を始めている。

来年の大学入試で、新型コロナウイルスの感染対策としてオンライン面接などを導入する大学の中に、「通信環境の不具合が生じた場合には面接を打ち切る」などとしているところがあるため、文科省は9月9日、そうした場合でも個別に配慮して受験の機会を確保するよう、各大学に通知した。

協働学習などで共通認識や対話を促すツール「パターン・ランゲージ」を研究している井庭崇慶應義塾大学教授は9月6日、教育関係者向けのオンラインセミナーを開き、同時双方向型のオンライン授業で、協働的な学びを生み出す実践法を紹介した。井庭教授は、学びの重要なポイントを視覚的に確かめられる「ふりかえりのたまご」のやり方などを披露した。

「テクノロジーを活用した教育変革」をテーマにしたオンライン講演会(超教育協会主催)が9月9日に開かれ、AIとビッグデータを活用した教育インフラの開発を進めるソニー・グローバルエデュケーションの礒津政明社長が登壇した。礒津社長はこれからの日本の教育には多様性と個性が求められているとし、GIGAスクール構想の先にある、AIを活用した個々の学習分析の可能性を語った。

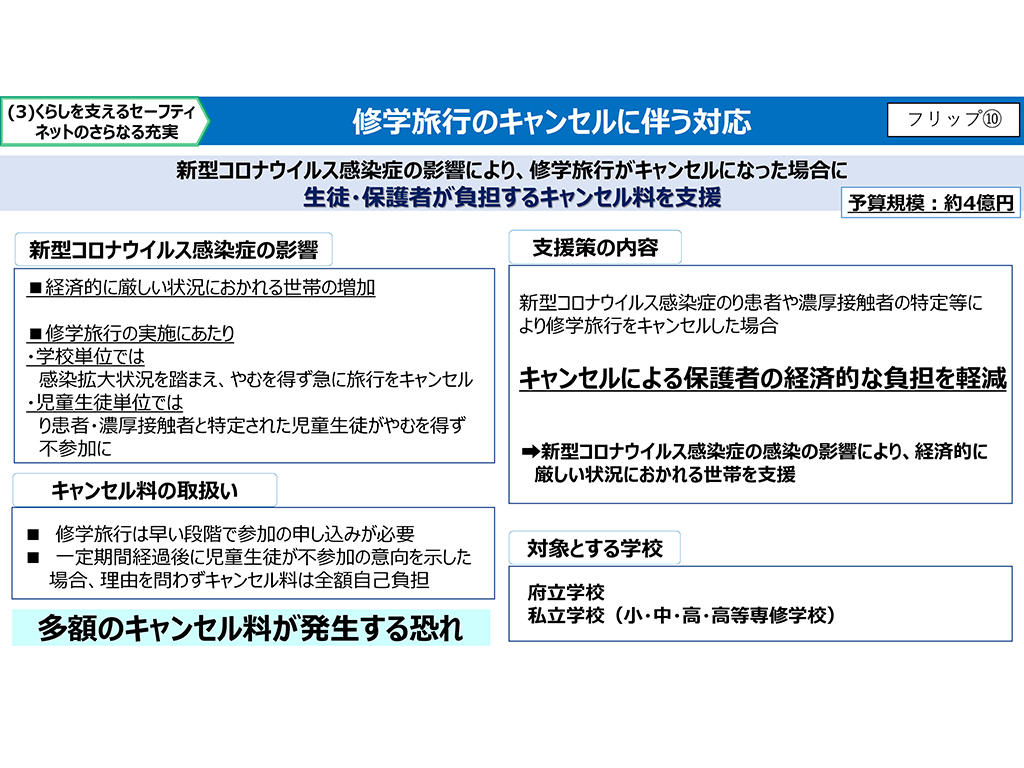

大阪府の吉村洋文知事は9月9日の定例記者会見で、休校分の振り替え授業を実施するための非常勤講師の配置拡充や、修学旅行のキャンセル料支援を行うと発表した。今年度補正予算案に盛り込む方針。キャンセル料は府立学校については全額、私立学校については一定額を府が負担する。

休校中にオンライン授業を経験すると、今後もオンライン授業の活用を希望する人が多い――。民間調査会社のインテージリサーチが9月10日に発表した「学校行事とオンライン授業に関する意識調査」の結果によれば、休校期間中に双方向型のオンライン授業を経験した子供の保護者と本人(高校生)の6割超が、ポストコロナ期においては小中高のいずれの校種でも、オンラインを取り入れた授業を行うことが望ましいと回答した。

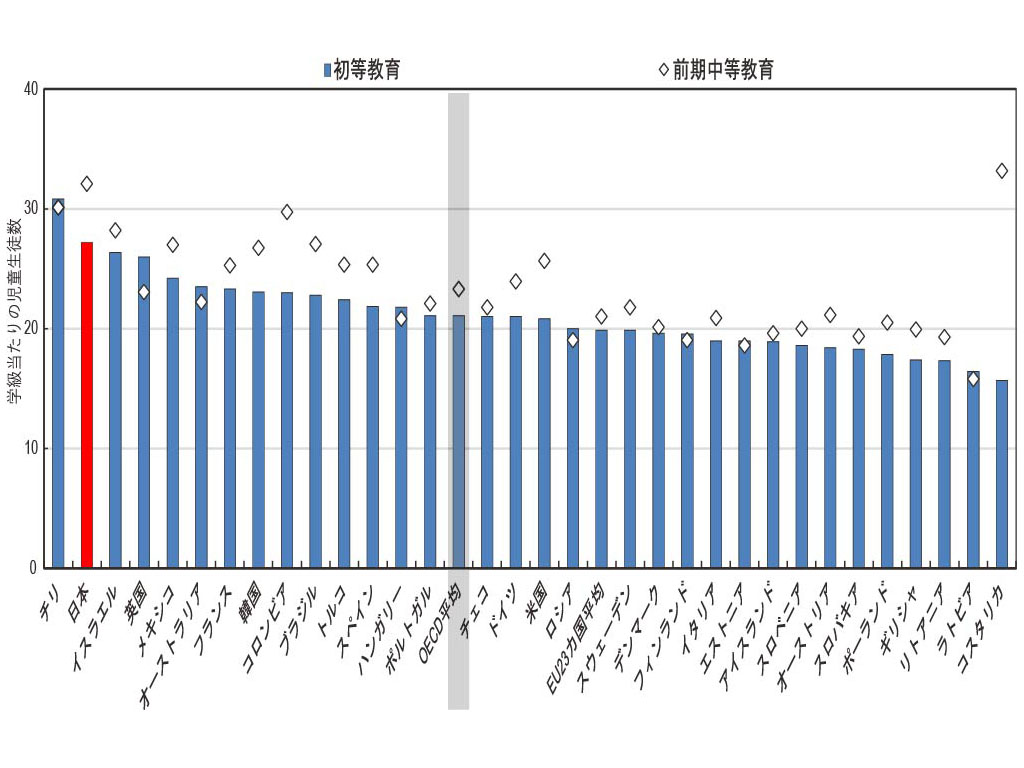

新型コロナウイルスの感染対策やきめ細かな指導のため、実現に向けた議論が進みつつある少人数学級について、経済協力開発機構(OECD)のマリーヘレン・ドュメ教育・スキル局シニアアナリストは9月8日の記者説明会で、「学級規模が小さな国は、(感染対策として)十分安全な距離を取るための規制を守りやすくなる」と指摘した。

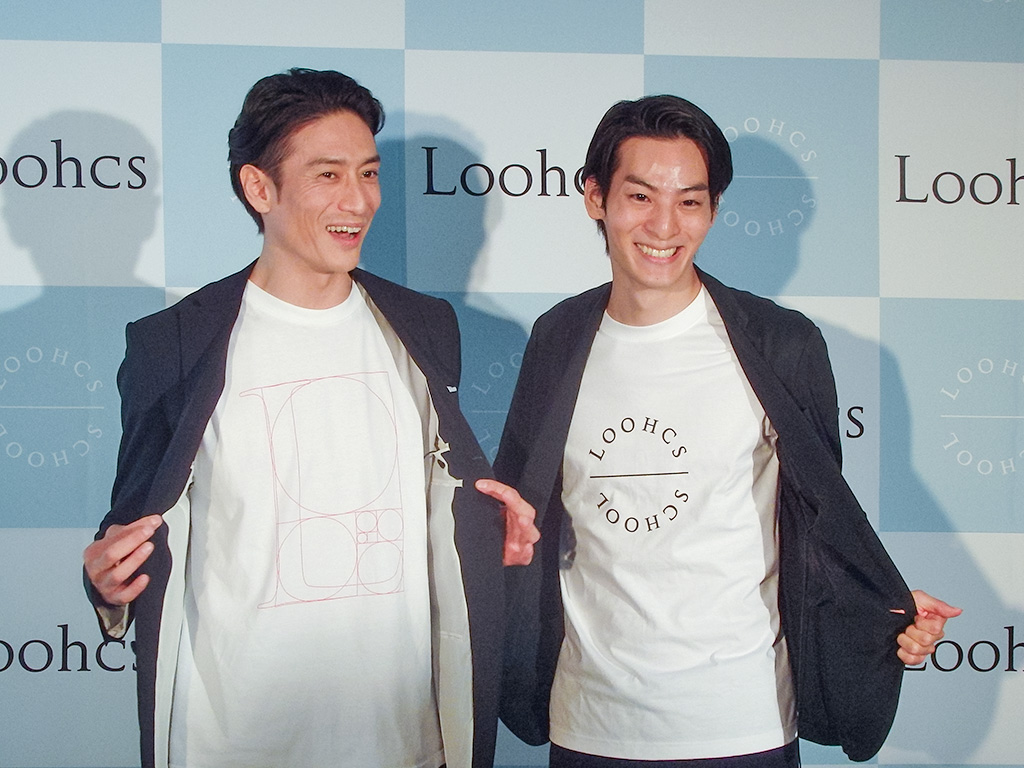

通信制高校「Loohcs(ルークス)高等学院」学長で、俳優の伊勢谷友介容疑者が9月8日、大麻取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、同校は同日、公式ホームページで「学生、保護者の皆さま、株主、関係者の皆さまに大変ご心配をお掛けしておりますこと、深くおわび申し上げます」とコメントを発表した。今後の学校運営などについて、担当者は教育新聞の取材に対して「現時点では決まっていない」と話すにとどまった。

大阪府岸和田市教委は9月8日、同市立八木南小学校に教育実習に来ていた大学生が、新型コロナウイルスに感染したと虚偽の申告をしていたことが判明したと公表した。この影響で同小などが8~10日を臨時休校とするなど、混乱を招いた。

いじめ・不登校などの課題解決策や、教師間ハラスメント対策を検討してきた、文科省の「魅力ある学校づくり検討チーム」(座長・亀岡偉民文科副大臣)は9月8日、取りまとめた報告を発表した。

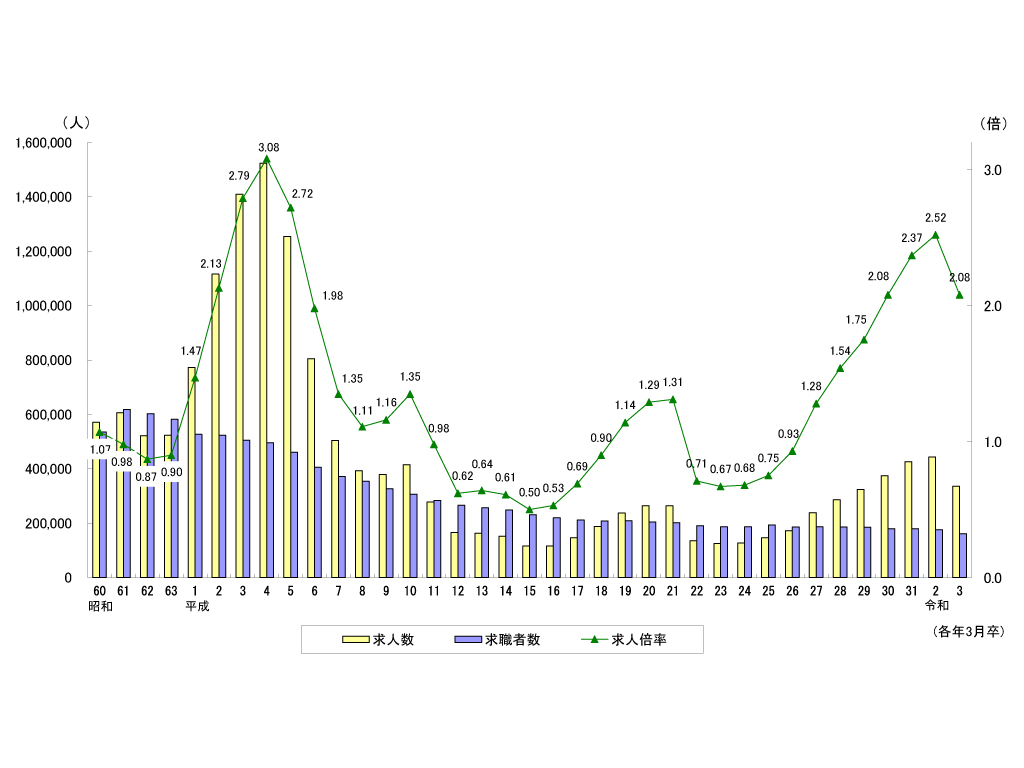

厚労省は9月7日、来年3月に高校を卒業する予定の生徒を対象とした、7月末時点での公共職業安定所(ハローワーク)の求人数が、前年同期比で24.3ポイント減少したと発表した。同省では、新型コロナウイルスが求人数の減少に影響したとみている。

子供への受動喫煙防止を徹底しようと、日本学術会議は9月7日、喫煙習慣のある保護者への啓発や、小中学校での早期の教育を求める提言を公表した。提言では、2018年の改正健康増進法によって、公共・非公共を問わず、施設内で受動喫煙をなくす取り組みは強化されたものの、家庭内の受動喫煙対策が不十分であると訴えている。

政府の教育再生実行会議(議長・安倍晋三首相)は9月8日、少人数学級の実現について集中的に議論する初等中等教育ワーキング・グループ(WG)の初会合を開き、来年度からできるところから少人数学級の実現に取り組む考えで一致し、来年度予算編成の過程で「丁寧に検討すること」を求めた合意文書をまとめた。萩生田光一文科相は「(来年度予算編成に向け)議論の方向性を明確にしてもらった。

経済協力開発機構(OECD)は9月8日、『図表でみる教育2020年版(Education at a Glance 2020)』を発表し、今年のコロナ危機下における重要なトピックスなどについてデータをまとめた。記者説明を行ったOECDのマリーヘレン・ドュメ教育・スキル局シニアアナリストは、コロナ禍による休校で遠隔授業の重要性が高まっているものの、日本の学校でのICTの活用割合が低いことを指摘。

休日の部活動を地域人材に任せ、教員の負担軽減を目指す環境整備が動き始める中、岐阜県羽島市の竹鼻中学校(増田恭司校長、生徒551人)が来年4月から、全運動部の休日の活動を地元スポーツクラブへ完全移行する。移行を決めたのは今年4月で、現在は環境整備を進めている。

林野庁は9月4日、森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会の初会合を開いた。保育や学校教育、企業研修など、あらゆる教育に森林での学習体験の機会を設け、非認知能力の育成やアクティブ・ラーニングの場として森林を有効活用するための方策を議論するのが目的。

子供や家庭の福祉に関する専門的な支援を行う人材の、資質向上策などを検討している厚労省のワーキンググループは9月7日、第5回会合を都内で開いた。児童福祉司などを対象とした新たな資格創設を盛り込んだ「中間整理案」が示された。深刻な虐待などに対応するため、子供や家庭の福祉に関する専門的な資格を持った児童福祉司を増やすことで、児童相談所の機能強化を図る狙いがある。 児童福祉司の任用要件の中には、社会福祉士の資格などがあるものの、現行の社会福祉士の養成カリキュラムでは、子供や家庭の福祉に関する内容は十分ではない。……

文科省が9月8日までにまとめた台風10号の被害情報によると、九州を中心に広い範囲で、学校の休校や短縮授業が相次いだ。臨時休校となったのは福岡県1211校、鹿児島県904校、長崎県678校、熊本県599校、広島県567校、島根県378校、奈良県22校など、16県の6317校。短縮授業は590校だった。

文科省の「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ(WG)」は9月7日、第11回会合を開き、各高校が育成を目指す資質・能力を明確にするためのスクール・ポリシーや、その根拠となるスクール・ミッション(各校の存在意義・役割・目指すべき学校像)について、引き続き議論した。同省はスクール・ポリシー策定のプロセスを具体的に示したほか、生徒が目指すべき姿を自覚しながら日々の授業などに取り組むなど、スクール・ポリシーの導入による効果についても整理した。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続く中、主要20カ国の教育担当大臣によるG20教育大臣会合が9月5日、インターネット上のテレビ会議で開かれ、▽幼児教育▽教育の国際化▽危機的時代における教育の継続性--を議題として意見交換が行われた。日本からは萩生田光一文科相が出席し、感染症対策と子供たちの学びを両立させる重要性を強調しながら、日本の取り組みを紹介した。

新型コロナウイルスにより、東京オリンピック・パラリンピックが延期となり、さまざまなスポーツ競技で、Withコロナの中での大会や練習の在り方が模索されている。選手同士の接触が避けられない柔道もその一つだ。シドニーオリンピック金メダリストの井上康生氏がこのほど、日本財団主催のオンラインスクール「HEROs LAB」への出演後、教育新聞の単独インタビューに応じた。

英国の教育専門誌「Times Higher Education(THE)」は9月2日、大学の教育の質や国際性などを総合的に評価する「THE世界大学ランキング2021」を発表した。トップ10は5年連続1位のオックスフォード大学(英)を筆頭に、米英勢が独占。国内で上位200校に入ったのは、東京大学(36位)と京都大学(54位)の2校だけだった。

仙台市は9月4日、断熱化工事を行った市立幸町南小学校の教室で、シックハウス症候群の原因となる化学物質「ホルムアルデヒド」が国の指針値を超えて検出されていたのにもかかわらず、教室の使用停止を要請していなかったと発表した。指針値を超えた教室は同日以降、指針値を下回るまで使用中止にした。

GIGAスクール構想で、今後発生する1人1台端末の更新費用を巡る国と自治体の負担について、萩生田光一文科相は9月4日の閣議後会見で、「年度内に(1人1台端末を)整備するまでの間に、方向性を示していくことができるように頑張りたい」と述べた。1人1台端末の環境を維持していくために、国費を継続的に投入する一方で、その国費が地方自治体で確実に学校のICT環境整備に使われる仕組みを構築していく考えを示した。

教員の働き方改革の一環として休日の部活動を地域人材に任せ、教員が関わらなくてもよいとする環境整備の具体案を文科省が示したことについて、萩生田光一文科相は9月4日の閣議後会見で、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の第一歩」とその意義を強調した。

GIGAスクール構想の前倒しを受け都教委は8月末から、都内の全公立学校から少なくとも1人の教員が参加する、オンライン授業に関する大規模な研修を始めた。小中学校では今年度中に1人1台環境が実現することから、オンライン授業のやり方や好事例を現場に浸透させ、ICTによる新しい学びへ円滑に移行するのが狙い。

猛暑対策として、9月末まで制服以外のポロシャツやトレーニングウエアなども認めることを、岐阜県立加納高校(髙田広彦校長、生徒数1154人)がこのほど決めた。新型コロナウイルスの感染防止対策で、小まめな換気が必要となり、冷房も十分に効かないため、生徒から好評だという。