計算速度などで世界一となったスーパーコンピューター「富岳」を使って、高校生や高専生がプログラミングの腕前を競い合うイベントが9月13日から22日まで、オンラインで開催される。出場するのは、新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった第26回スーパーコンピューティングコンテスト(SuperCon)の本選に出場予定だった、高校生や高専生の19チーム。富岳を開発している理化学研究所と東京工業大学、大阪大学が8月28日、「スパコン甲子園」として発表した。

全国の公立学校におけるICT環境の整備状況と教員のICT活用指導力を測るため、文科省が毎年実施している「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」の、今年3月1日時点での調査結果(速報値)が8月28日、公表された。教育用コンピューター(PC)1台当たりの児童生徒数は平均4.9人(前回5.4人)、普通教室の無線LAN整備率は平均48.3%(前回41.0%)と改善したものの、都道府県により大きな差が見られた。

横浜市で3年に1度開かれる現代美術の国際展「ヨコハマトリエンナーレ2020」の開催に合わせ、作品を出展しているアーティスト、さとうりささんによる授業が8月25日、同市立みなとみらい本町小学校(小正和彦校長、全校児童355人)で行われた。小学1年生と4年生が、さとうさんの作品に直接触れて観賞したり、自由に絵を描いた紙風船を作ったりするワークショップを体験。

中学生から高校生にかけて、子供の悩みや不安はどう変化していくのか――。文科省が8月28日に公表した「第18回21世紀出生児縦断調査(2001年出生児)」の結果によると、「進路に関すること」を挙げる割合は中学1年生から急激に増加し、高校3年生時点でも最も割合が高かった。一方、中学1年生から毎年増加しているのが「自分の容姿に関すること」で、とりわけ女子では高校3年生時点で「成績に関すること」を抜き、2番目に高い項目となった。

GIGAスクール構想による児童生徒への1人1台端末の整備促進策に取り組んでいる自民党の教育再生実行本部は、8月27日に開いた会合で、事業者から寄せられた課題などについて協議した。個人情報保護を巡る地方自治体の条例や保護者の対応が、教育データの利活用など学校現場のICT導入の阻害要因となっている現状が報告され、地方議会などを通じて自治体に改善に働き掛けていく考えで一致。

「第2回オンラインSTEAM教育フォーラム~新たなスポーツ教育の可能性と挑戦~」(STEAM Sports Laboratory、経産省「未来の教室」共催)が8月26日、開催され、プロラグビー選手の五郎丸歩氏らが参加。スポーツとSTEAM教育を掛け合わせたタグラグビーや、部活動指導のプログラム事例を報告した。

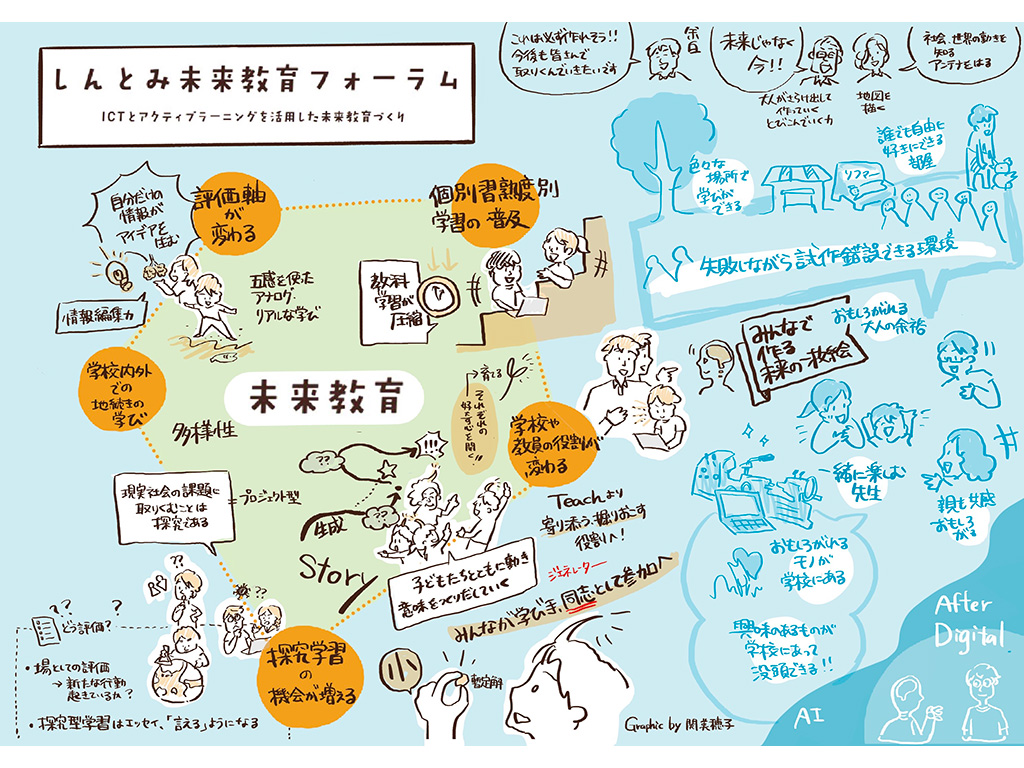

AIやビッグデータなどを活用して社会課題の解決を目指すSociety5.0の到来に向け、探究力の育成が期待されていることを背景に、地域の産業・人材育成などの活動を行う「こゆ地域づくり推進機構」(こゆ財団)=宮崎県児湯郡新富町=はこのほど、「しんとみ未来教育フォーラム」をオンラインで開いた。

新型コロナウイルスの感染防止が難しいとして修学旅行の中止に踏み切る自治体が相次ぐ中、川崎市は市立中学校の大半で10月上旬にかけて、同市が作成した感染予防のガイドラインに沿って修学旅行を実施することを、8月27日までに決めた。福田紀彦市長は25日の会見で、「修学旅行は中学生にとって最大のイベント。感染対策を行った上で、できるものはやっていく」との判断を示した。

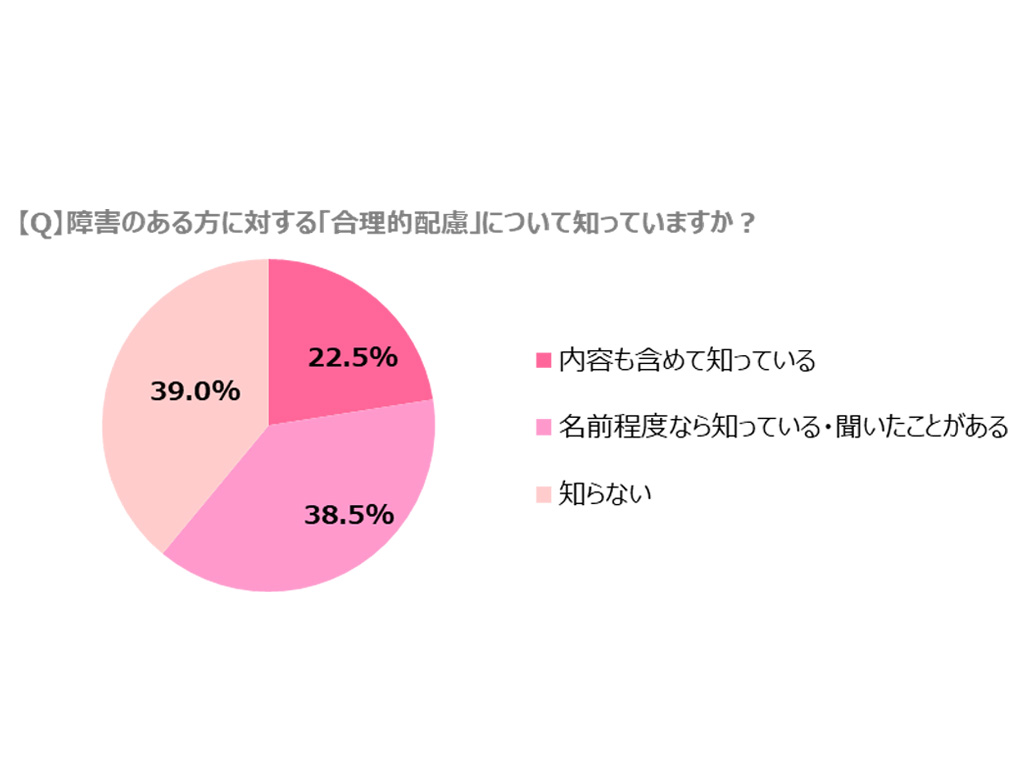

障害のある人が社会とのバリアを取り除くための助けを求めた場合に、周囲ができる限りの対応をする「合理的配慮」について、発達障害やその傾向のある学生の8割がよく理解していないという実態が、障害者の教育・就労支援サービスを展開するLITALICOが8月24日に発表した調査結果で示された。一方で、こうした学生の7割が、学生生活などで合理的配慮を求めていることも分かった。

民間シンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングはこのほど、独自に実施したアンケート調査の結果から、新型コロナウイルスによる臨時休校が低所得世帯に深刻な打撃を与えていると分析した。低所得世帯の収入と子供の勉強時間の減少幅は高所得世帯よりも大きく、教育格差は拡大していた。

文科省は8月26日、全国学力調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化を検討する第5回会合をオンラインで開催し、これまでの論点を整理した中間まとめ案を公表した。CBT化特有の課題として、問題作成体制や、ICT環境整備に必要な経費などを挙げ、「CBTプロトタイプを作成した上で、小規模の試行から検証を重ねつつ進めていくことが重要」とした。

学校の教室で窓を開けて換気する場合、エアコンの冷気をなるべく逃さないようにするには、どうしたらいいのか――。学校現場が熱中症と新型コロナウイルス感染予防の両立に頭を悩ませる中、神戸市の理化学研究所(理研)などの研究チームが、計算速度世界一のスーパーコンピューター「富岳」を使ってシミュレーションを行い、結果を8月24日に公開した。

1人1台端末環境の整備を目指すGIGAスクール構想の進展とともに、本格導入が検討されている学習者用デジタル教科書について、文科省は8月25日、検討会議の第3回会合を開いた。今回は障害のある子供や外国人の子供に必要な機能について議論。座長を務める東北大学大学院の堀田龍也教授は「技術的な論点整理を急ぎ、実装を始め、実際に使って実証していくというサイクルが必要」と、実現に向けた早期の対応を強調した。

地方の公立高校が県外からの生徒を受け入れる「地域留学」の可能性を探ろうと、全国の地域留学を支援する「地域・教育魅力化プラットフォーム」は8月22日、地域留学に関する活動に携わっている教育関係者らのパネルディスカッションをオンラインで開いた。

保育の職場環境の改善などを通じて、魅力向上につなげる方策を協議している厚労省の検討会は8月24日、第5回会合を都内で開いた。保育所の働き方改革や、保育士と保育所のマッチング改善などを柱とする報告書の骨子案が示された。中学校や高校での、保育の仕事への理解を深める職場体験学習の促進なども、キャリア教育の一環として盛り込まれた。

東京大学は8月26日までに、40年を年限とする200億円の大学債を発行することを決めた。6月に国立大学法人法施行令の一部改正が閣議決定され、市場から調達した資金が教育研究活動に充てられるようになったことを受けて準備を進めており、10月にも発行するとした。教育研究活動目的の大学債発行に踏み切るのは東大が初めてで、得た資金は先端的な研究施設の整備などに充てるという。

ポストコロナの学校像を方向付ける政府の教育再生実行会議が8月25日、首相官邸で開かれ、注目されている少人数学級について、出席した委員から「少人数学級を進め、30人未満の学級にしてほしい」との意見が出た。これに対する異論や反対意見は出なかった。会議終了後に記者会見した萩生田光一文科相は「多くの人が方向性として共有できる課題ではないか。

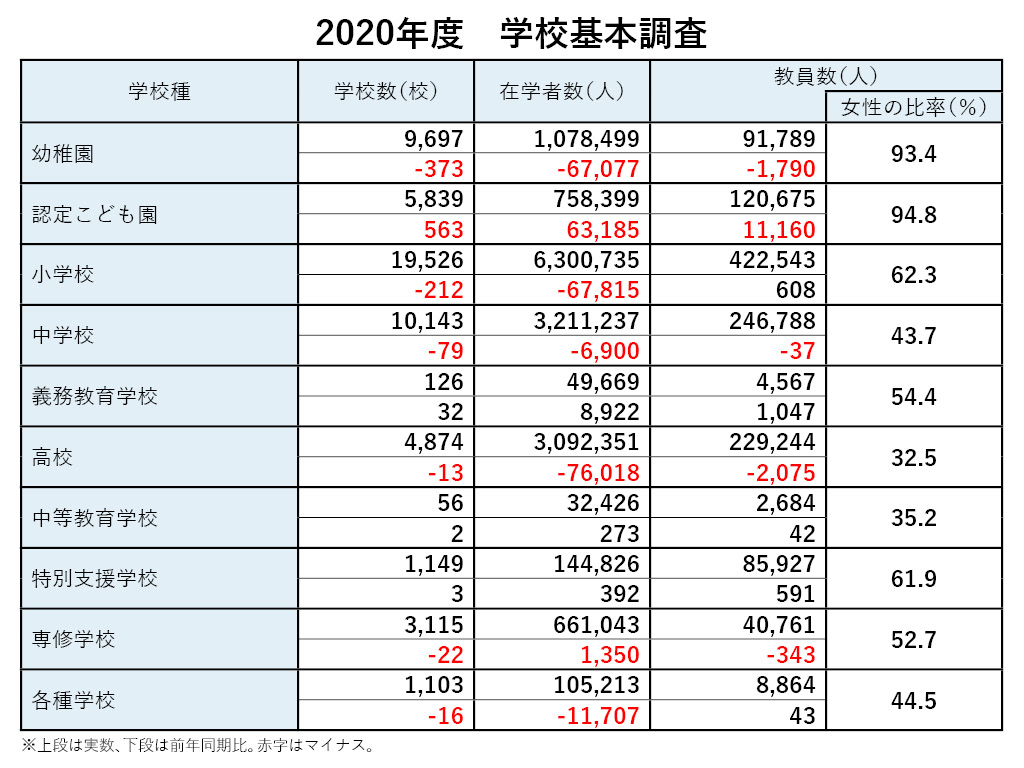

文科省は8月25日、今年度の学校基本調査の速報値を公表した。少子化の影響を受け、在学者数は小学校が630万735人、中学校が321万1237人で、共に過去最少となった。また、高校の在学者数は309万2351人で、このほか通信制が20万6994人となり、初めて20万人を超えた。一方、特別支援学校の在学者数は14万4826人に増加し、過去最多を更新した。

新型コロナウイルスの感染拡大による授業の遅れや消毒などへの対応に伴う教員の長時間勤務について、萩生田光一文科相は8月25日の閣議後会見で、「教員は使命感が強いから、結果として長時間労働になってしまっている実態は否めない部分があると思う」との現状認識を表明。「健康を害する可能性があるような事態まで、教員が追い込まれてはならない。

新型コロナウイルスの感染者に対する差別や偏見を防ぐため、萩生田光一文科相は8月25日、児童生徒や学生らと、教職員ら学校関係者、保護者や地域のそれぞれに向けて、緊急のメッセージを出した。教職員には差別や偏見の防止のため、組織的で継続的な取り組みを行うことなどを求めた。保護者や地域には、学校での感染症対策と教育活動の両立に対する理解を求めた。

全日本教職員組合(全教)青年部は8月24日、「青年教職員に対するハラスメント調査2019」の結果を発表した。回答した教職員から「相手が正しいと思うことを一方的に押し付けられた」「怒鳴られた、過剰な叱責(しっせき)を受けた」といったパワハラの事例が多く寄せられ、全教青年部は「指導に名を借りたパワハラで、経験の浅い青年教職員が弱い立場に立たされている」と指摘。

学校における新型コロナウイルスの感染防止対策を巡り、鳥取県の平井伸治知事は8月24日、文科省を訪れ、感染防止対策に必要な備品購入や施設整備、人員確保などの財政措置を求める、丸山達也島根県知事との連名の要望書を、亀岡偉民副大臣に手渡した。島根県松江市にある立正大学淞南高校でサッカー部の男子生徒らが感染し、大規模なクラスターが発生したことを念頭に、寄宿舎にいる子供の安全確保や感染者への誹謗(ひぼう)中傷を防止する対策の必要性を訴えた。

各校の判断で新型コロナウイルス対策に使用できる、国の「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費」について、日本教職員組合はこのほど、経費の使途や学校での取り扱いなどをまとめた緊急調査の結果を公表した。学校が必要とするものの購入に「十分活用できた」と回答した学校が半数を占めたものの、「十分に活用できなかった」と回答した学校も2割を占めた。

中教審の教育課程部会は8月24日、第119回会合を開き、新学習指導要領で各学校段階を見通した資質・能力の育成が目指されていることを踏まえて、各学校段階やそれぞれの接続において、どのような教育活動が必要かという観点で議論した。有識者や校長から論点の提示や実践例の報告があり、小学校高学年での専科教員の導入、異年齢の子供の交流、キャリア・パスポートの活用などが話し合われた。

教室でもマスクを着けて会話を控えることを求められるなど、コロナ禍によるコミュニケーション阻害は学校にも影を落としている。「対話的な学び」の実践にも、さまざまな工夫が必要に。言葉を抜きに「対話」はできないのか。聴覚障害者に案内されながら無音の世界で対話を楽しむエンターテインメント「ダイアログ・イン・サイレンス(DIS)」を体験。

兵庫県尼崎市は8月21日、同市が設置した「学びと育ち研究所」による報告会「エビデンスに基づいた教育政策を目指して」をオンラインで開催し、教育環境や家庭環境が子供の学力・健康に与える影響などを扱った研究について、有識者らが登壇して報告した。その中で、生まれ月による影響についての研究や現場で求められる配慮が議論された。

新型コロナウイルスによって教育活動が制限を受ける中での探究的な学びの実践をテーマにした、英語4技能・探究学習推進協会主催の「ESIBLA教育フォーラム」が8月22日、オンラインで開催され、高校における探究学習の実践事例が発表された。基調講演では「学習学」の提唱者である京都芸術大学の本間正人教授・副学長が登壇し、教員自身が質の高い「未成功」を積み重ねる大切さを語った。

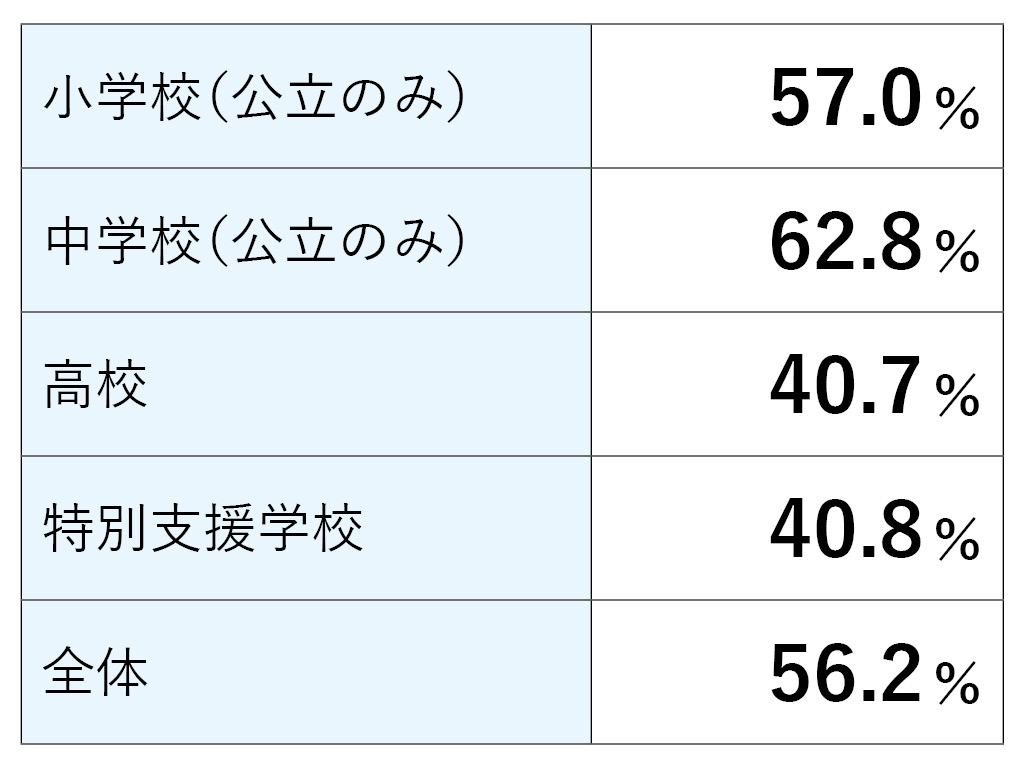

学校再開後、過労死ラインを超えて勤務する教員が6割に上っていることが8月21日、NPO法人「教育改革2020『共育の杜』」が、7都府県の教職員に行った調査で明らかとなった。調査結果では、教員の疲労度が高いほど、子供の話をしっかり聞けなくなる傾向にあることも示され、教員の長時間労働が子供の学校生活に悪影響を及ぼしている可能性が浮かび上がった。