教員の働き方改革の一環として休日の部活動を地域人材に任せ、教員が関わらなくてもよいとする環境整備の具体案を文科省が示したことについて、萩生田光一文科相は9月4日の閣議後会見で、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の第一歩」とその意義を強調した。

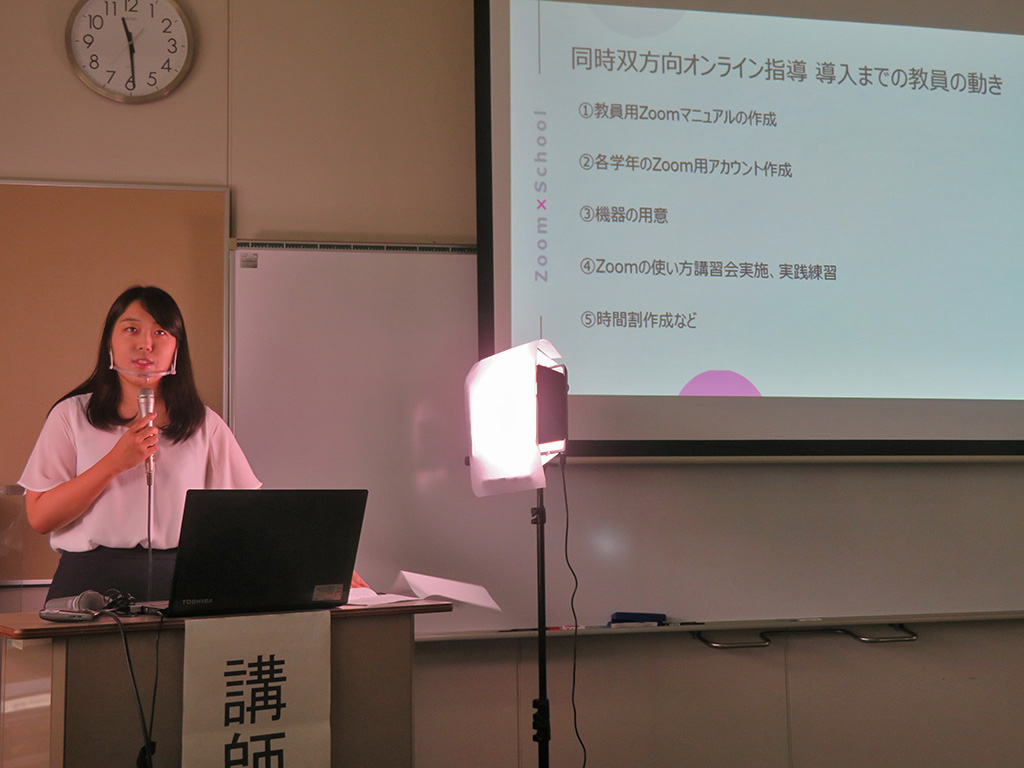

GIGAスクール構想の前倒しを受け都教委は8月末から、都内の全公立学校から少なくとも1人の教員が参加する、オンライン授業に関する大規模な研修を始めた。小中学校では今年度中に1人1台環境が実現することから、オンライン授業のやり方や好事例を現場に浸透させ、ICTによる新しい学びへ円滑に移行するのが狙い。

猛暑対策として、9月末まで制服以外のポロシャツやトレーニングウエアなども認めることを、岐阜県立加納高校(髙田広彦校長、生徒数1154人)がこのほど決めた。新型コロナウイルスの感染防止対策で、小まめな換気が必要となり、冷房も十分に効かないため、生徒から好評だという。

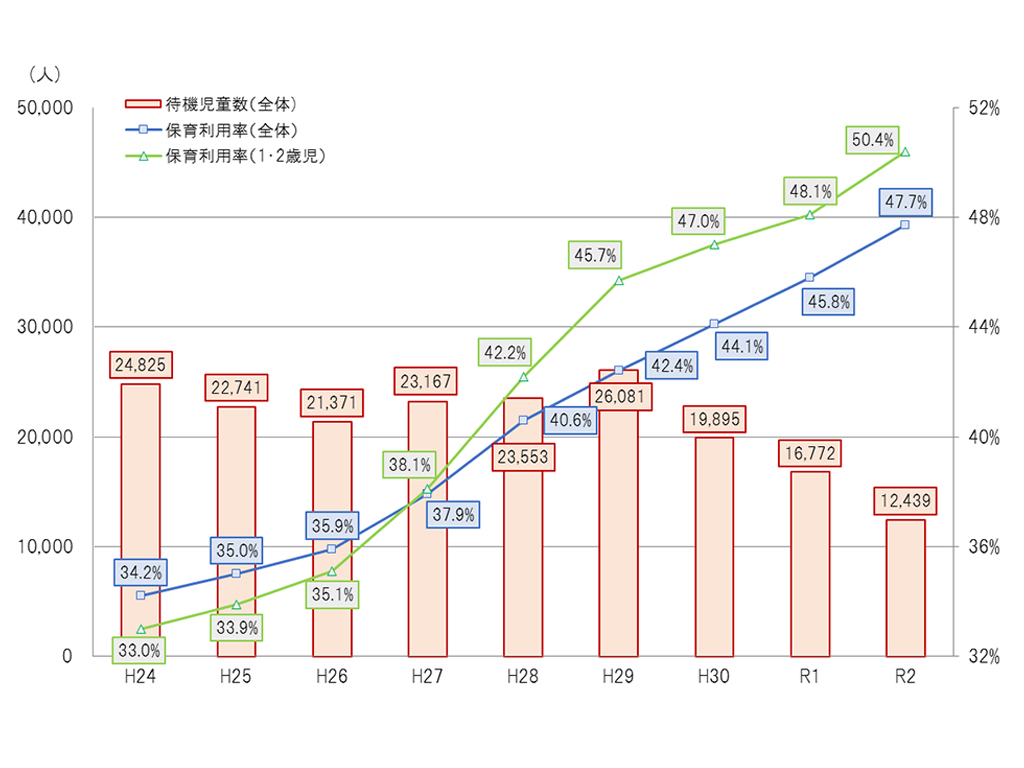

待機児童問題を巡り、厚労省は9月4日、今年度末までに約31万2000人分の保育の受け皿確保が見込まれると発表した。政府の「子育て安心プラン」では、2018~20年度末までの3年間で32万人分の確保を掲げており、待機児童は減少しているものの、目標達成には至らなかった。

熊本県教委は9月1日、児童生徒の28.7%が、新型コロナウイルス感染症に関する不安や悩みを抱えているとの調査結果を発表した。調査対象の、熊本市を除く県内の児童生徒約11万人のうち、3万2323人が学習や生活習慣、感染症そのものに不安を感じていた。

部活動や寮生活を共にする学生や生徒の間で、新型コロナウイルスへの感染が広がった事例が相次いだことを踏まえ、文科省は9月3日、学校の設置者や部活動の指導者に向け、感染症対策を徹底するように求める通知を出した。衛生管理マニュアルも改訂し、「寮や寄宿舎における感染症対策」の項目を追加したほか、大会への参加や練習試合、合宿を行うに当たっての留意点を示した。

自民党の教育再生実行本部は9月3日、教育委員会の全国組織である関係4団体から、学校現場が抱える「Withコロナの教育課題」についてヒアリングを行った。4団体は、1人1台端末の更新費用の補助などGIGAスクール構想への継続的な国費投入や、新型コロナウイルスの感染対策として少人数学級の早期導入などを、異口同音に訴えた。

都教委は9月2日、23区内にある都立高校で生徒7人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、埼玉県教委も1日、春日部市の県立高校でも部活動での濃厚接触からクラスターが発生し、これまでに生徒8人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。両校とも保健所と連携しながら、臨時休校で対応している。

日本の子供のいびつな幸福度が浮き彫りに――。ユニセフ(国連児童基金)は9月3日、先進国の子供の状況をさまざまなデータに基づきランキングした報告書『レポートカード16』を公表した。日本の子供の幸福度は38カ国中20位だった。日本は幸福度を測る3分野のうち、「身体的健康」で1位だったものの、「精神的幸福度」は37位、「スキル」は27位と大きなばらつきが見られた。

教育委員会の定例会で「コロナ禍を短時間で解消する方法は、どこかで大きな戦争が発生することではないだろうか」と書かれた文書を配布したとして、新潟県燕市の遠藤浩教育長は9月2日、辞意を表明した。

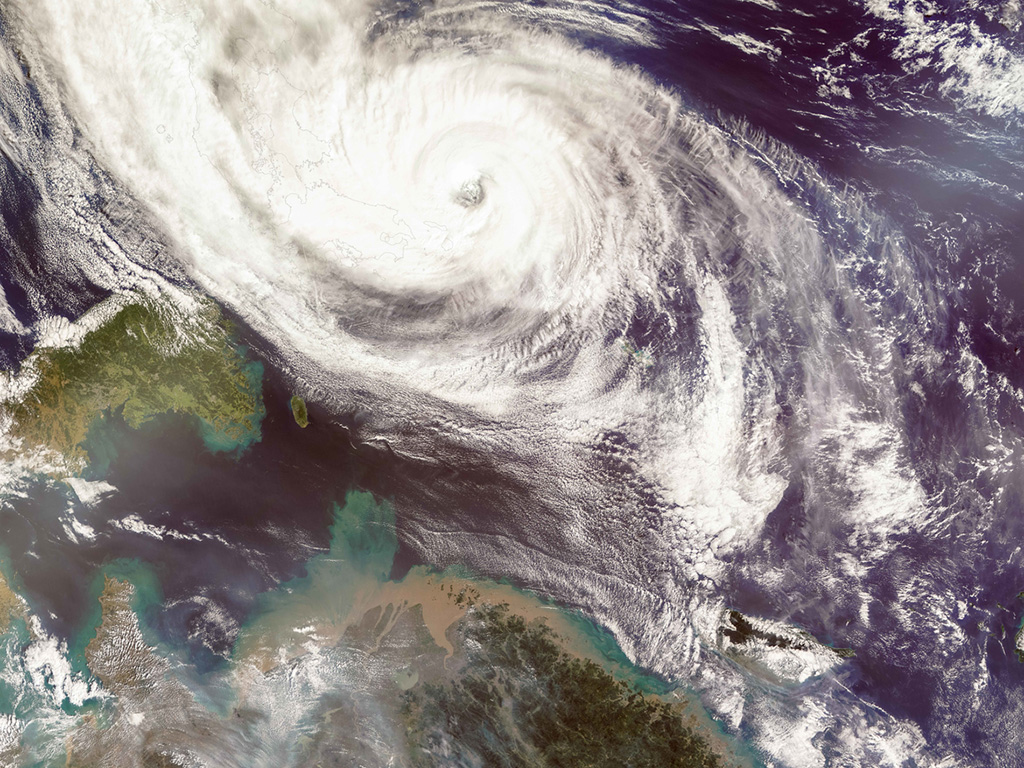

台風9号による豪雨や暴風に見舞われた地域について、文科省は9月3日午前9時時点の情報をまとめた。それによると、九州の7県で508校が臨時休校、1735校が短縮授業となった。人的被害は報告されていない。物的被害は沖縄県で雨漏り、倒木、防球ネット破損があった。

部活動が教員の長時間勤務の要因となっていることを巡り、文科省の「学校における働き方改革推進本部」は9月1日、休日の部活動を地域人材に任せ、教員が関わらなくてもよい環境整備を進めるための具体的なスケジュールを初めて示した。今後2年間で実践研究を行った上で、2023年から休日の部活動の段階的な地域移行を進める。

奈良県教委は8月31日、来年に行う高校入試で、生徒が新型コロナウイルス感染症に感染し受験できなかった場合、口頭による追試を認める方針を明らかにした。 同県教委によると、感染した受験生に対して、通常の追検査日とは別に、完治後に個別で実施する。

自分で変えられることを一つずつ積み上げていきながら進んでいこう――。世界で活躍するアスリートらが、自身の経験から得たものを若い世代に伝えるオンラインスクール「HEROs LAB」(日本財団主催)に9月1日、柔道日本代表監督の井上康生さんが出演し、参加した中高生や大学生の声に耳を傾けながら、夢や目標に向かってチャレンジすることの大切さを語り掛けた。

外国人人口の増加を受けて、文化庁は8月28日、国や自治体が情報発信する際に、日本語が堪能ではない外国人でも理解できるような「やさしい日本語」の表現をまとめたガイドラインを公表した。外国にルーツのある子供が増えていることから、学校でも保護者向けの文書などで、こうしたやさしい日本語の普及が期待されている。

オンライン授業に関する満足度は日本の保護者が最低という結果が、デジタルセキュリティ関連企業のアバストがこのほど、12カ国を調査対象国として行った調査で出た。 同調査によると、満足度のトップは63%のオーストラリアで、以下、米国(55%)、スロバキア(54%)、チェコ(52%)、仏(50%)、英国(45%)と続く。

新型コロナウイルスによる影響で3密を回避しながらの子供の居場所づくりや貧困問題への取り組みが課題となる中、埼玉県主催の「こども食堂フォーラム」が8月27日、さいたま市内で開かれ、一斉休校期間中のこども食堂やフードパントリーの“奮闘"が報告された。

安倍晋三首相の辞意表明を受け、萩生田光一文科相は9月1日の閣議後会見で、政府の教育再生実行会議が主導している少人数学級について、「新たな感染症に対応できる学校を作っていかなければならない。その視点からも、少人数学級の在り方は、リーダーが代わったからといって立ち消えになるテーマでは絶対にない」と述べ、9月中旬にも誕生する新政権で実現を目指すべきだとの考えを明らかにした。

自民党の教育再生実行本部(本部長・馳浩元文科相)は9月1日、教育の多様性を考える特別部会を開き、オンライン授業の普及による不登校の児童生徒への支援と、1人1台端末環境による個別最適な学びに向けた指導の在り方について、有識者のヒアリングを行った。席上、不登校の児童生徒に対してオンライン授業が学びの保障につながる有効なツールになっている事例が報告された。

埼玉県飯能市教委は9月1日、同市内の小中学校に通う児童生徒全員にタブレット端末を配布し、同県内の自治体の中ではいち早く1人1台環境を実現した。この日、報道向けに公開された同市立加治小学校(中井健一校長、児童562人)の3年3組の授業では、タブレット端末で入力した回答が電子黒板上に共有されると、児童から歓声が上がった。

発達障害のある人やその家族の円滑な支援につなげるため、日本学術会議は8月31日、保健、医療、福祉機関などと学校との連携の在り方についてまとめた提言を公表した。発達障害は児童虐待のリスク要因となりやすいことから、乳幼児期からの子育て支援が重要だと強調。発達障害は不安やうつ、睡眠障害などの症状を伴う場合が大半であることから、学校では、成人後を見据えたメンタルヘルスへの対応を考慮に入れた支援が必要だとした。

ベビーシッターなど子供の預かりサービスの在り方を検討している厚労省の専門委員会は8月28日、子供への虐待やわいせつなどの犯罪行為をしたベビーシッターの情報共有と、保育士登録の取り消しなども含む対策強化の方向性を打ち出した。また、英国などで実施事例のある教育・保育従事者へのDBS制度の導入が、委員から提案された。

9月が健康増進普及月間であることにちなみ、厚労省は8月31日、お笑いタレントの小島よしおさんがバランスの良い食事を動画で紹介する子供向け特設WEBコンテンツ「食事バランス教室」を公開した。

全国学力・学習状況調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化に関し、ワーキンググループ(WG)が小規模から試行を進める方向性をまとめたのを受け、専門家会議が8月31日、開かれた。文科省からは来年5月27日を実施予定日とし、後日実施の期間を例年の2週間から約1カ月(5月28日~6月30日)に延長すること、児童生徒の質問紙調査は小中各50~80校程度で学校のパソコン、タブレットなどを活用したオンライン調査を実施することなどが示された。

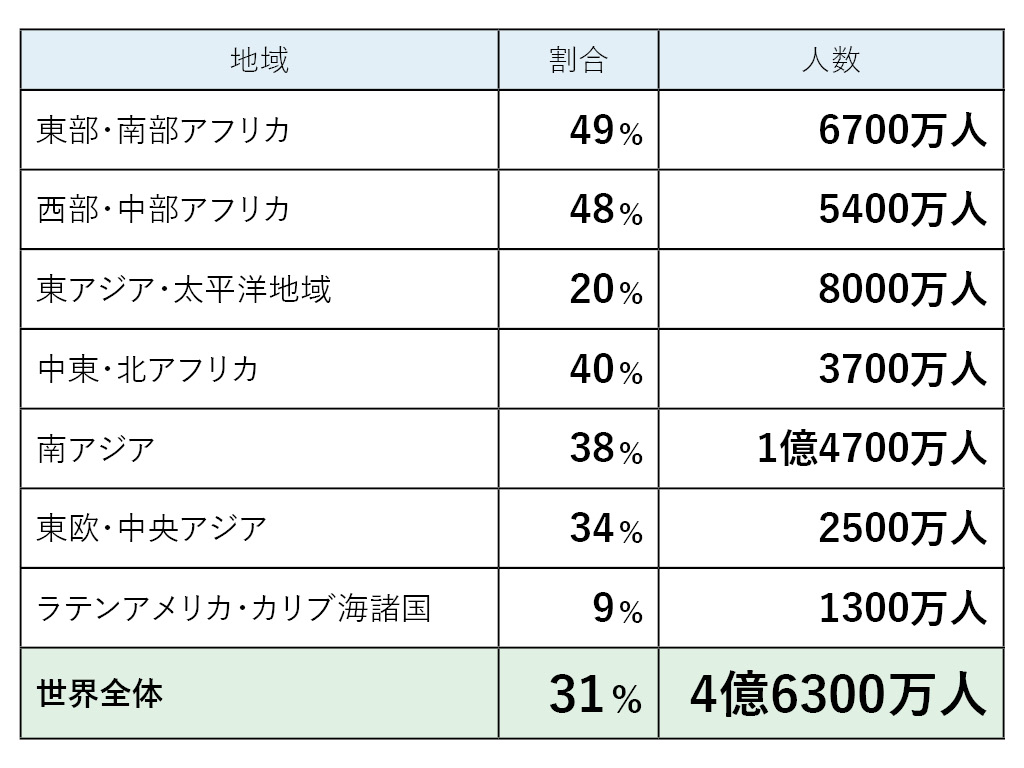

新型コロナウイルスの影響でオンライン授業の導入が進む中、国連児童基金(ユニセフ)は8月27日、世界全体で3割の子供たちがオンライン授業を利用できない環境にあるとの報告書を発表した。

新型コロナウイルスによって、自分が感染すると子供の世話をする代わりがいないなどの理由から、シングルマザーの3割が自発的に仕事を休んだり、辞めたりしていたことが、NPO法人の「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」が8月28日に発表した実態調査結果で明らかとなった。

先進的な理数系教育を行うスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の生徒による研究発表会の最終審査が8月28日、オンラインで行われ、最終審査に残った6校=図表=の口頭発表を踏まえて表彰校が決定した。文部科学大臣表彰を受けたのは、今年SSHの指定を受けたばかりの神戸大学附属中等教育学校の生徒による、チョウの羽の撥水性に関する研究で、「身近な研究テーマについて、実験データを用いてしっかりと調べた点は非常に論理的で、理にかなっている」と高く評価された。

国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」は8月28日、日本小児科学会と共同で作成した、新型コロナウイルスに関する子供の症状や注意点をまとめたQ&A資料を公表した。