保育所や保育士の魅力向上策を議論している厚労省の検討会はこのほど、第4回会合を都内で開き、保育士資格の保有者と保育所のマッチングに力を入れている岡山県倉敷市と京都市からヒアリングした。高校生に保育士が保育の魅力を伝える授業を行ったり、他の自治体よりも優れた配置基準や待遇改善をアピールしたりする取り組みが報告された。

コロナ危機で多くの大会が中止されたことにより活躍の機会を失った小学6年生と中学3年生に、東京五輪の舞台である東京・国立競技場で競ってもらおうと、日本陸上競技連盟主催の「セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京~ライジングスター陸上~」が8月22日に開催されることが決まった。 種目は小学6年生が男女の100メートル、走り幅跳び、ジャベリックボール投げ。

Withコロナにおける教育は世界の共通課題――。日本教育学会は7月31日夜、新型コロナウイルスがもたらした教育の問題について研究者らが語り合う、オンライン座談会の第4回を開いた。最後となる今回は、独ハンブルク大学のイングリッド・ゴゴリン教授(世界教育学会前会長)をはじめ、各国の教育学研究者が登壇し、新型コロナウイルスが各地の教育に及ぼした影響や、これからの教育課題について意見交換した。

全国知事会などは8月3日、文教関係担当者が萩生田光一文科相とリモート会議を行い、学校再開後の状況について意見交換した。新型コロナウイルスで不安を抱える子供たちの心のケアが重要だとして、相談体制の構築や、スクールカウンセラーの整備に向けた支援を要望した。また来年度を見通した人的体制の整備や、ICT活用に向けた支援を求め、萩生田文科相は補正予算などを活用するよう自治体の意思決定を促した。

京都市南区の市立八条中学校で7月27日から31日にかけて、同じ部活動に所属する生徒ら6人が新型コロナウイルスに感染したことが判明し、京都市は集団感染が発生したとみられると、7月31日に発表した。同校と練習試合をした2校からも感染した生徒が1人ずつ出たため、同市教委はこの3校で部活動を含む全ての教育活動を8月18日まで中止するとした。

職場などでの女性の活躍や、男性の子育てへの積極的な参加などを目指した男女共同参画社会の実現を推進するため、男女共同参画社会基本法に基づく「第5次男女共同参画基本計画」の素案について、内閣府はパブリックコメントの募集を行っている。

政府は7月31日、今年度の少子化社会対策白書を閣議決定した。昨年の出生数が86万5234人と過去最少となったことに「『86万ショック』とも呼ぶべき状況」と危機感をあらわにし、「子供や家族が大事にされる社会への転換が急務」と呼び掛けた。少子化社会対策白書は法律に基づき毎年国会に提出されており、今回で17回目。

新型コロナウイルスの影響で学習が遅れた高校生に配慮するため、2つの試験日程が設定された大学入学共通テストについて、萩生田光一文科相は7月31日の閣議後会見で、全国の高校3年生を対象とした意向調査の概要を明らかにした。それによると、第1日程(2021年1月16日・17日)の希望者は43万1000人で、全体の9割を超えた。第2日程(1月30日・31日)の希望者は3万2000人だった。

新型コロナウイルスによる休校を踏まえた配慮が議論されている2021年度の大学入試について、東京大学は7月31日、入学者選抜要項を公表し、来年2月25日から行われる一般選抜では出題範囲や、第1段階選抜における大学入学共通テストの利用科目の変更は行わないとした。関係者へのヒアリングなどを通じ、大幅な学習の遅れは生じていないと判断。問題文などで、一部の知識がなくても解答できるよう工夫する。

文科省は7月31日、緊急時の連絡手段の確保を目的とした中学校への携帯電話の持ち込みを一定の条件の下で容認する通知を、都道府県・指定都市の教委などに出した。小学校では引き続き原則禁止とするが、個別の状況に応じ、やむを得ない場合は例外的に認める。また特別支援学校について、各学校と教委で判断するという内容を新たに明記した。

熊本市教委は7月30日、定例会議をYouTubeでライブ配信する取り組みを開始した。傍聴に出向かなくても教育委員会の議論を聞けるようにすることで、教育施策に関する意思決定の透明性を高める狙いがある。議会をライブ中継する自治体は多いが、教育委員会の会議をライブ中継するのは全国的に見ても珍しい。

官民協同の「未来の学びコンソーシアム」は7月29日、小学生が夏休みの間に自宅でプログラミングの基本的な操作を学べるよう、無料コンテンツの公開をホームページで始めた。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた長期休校により、プログラミング教育が思うように進んでいないことから、楽しみながら学べる簡単なプログラムを、自主教材として用意した。

消防庁は7月30日、6月の熱中症による救急搬送状況を発表した。全国の救急搬送人員は、昨年同月と比べ2185人多い6336人に上った。うち7歳以上18歳未満の「少年」は521人、7歳未満の乳幼児は48人だった。同庁では、新型コロナウイルスによる「新しい生活様式」に対応しつつ、熱中症予防を行うよう注意喚起している。

Withコロナとポスト・コロナの社会像を議論する政府の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)が7月30日、首相官邸で開かれ、大きな方向性として、首都圏への一極集中を是正し、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展を通じた新しい働き方(働き方改革)の定着と、リモートワークによる地方創生の推進によって「分散型居住を可能とする」との基本理念を打ち出した。

小・中・高・特別支援学校の校長会は7月30日、会長らが萩生田光一文科相と面会し、学校再開後の状況について意見交換した。小中高の校長会は、夏休みの短縮などにより学習の遅れを取り戻しつつある一方、教職員が消毒などの業務で負担を感じていること、新型コロナウイルスの感染第2波も踏まえ、1人1台端末の速やかな実現が必要であることなどを訴えた。

社会課題を解決するための創業を支援する企業の社員が、起業のためのスキルを中学生段階から教える探究型の授業がこのほど、東京都調布市にあるドルトン東京学園中等部・高等部(荒木貴之校長、生徒241人)で行われた。参加した生徒は、実際にビジネスで使われているツールを使い、実際の課題からビジネスを考えた。

新型コロナウイルス感染症による差別やいじめを絶対に許さない――。宮崎県宮崎市立高岡中学校(渡部一博校長、生徒221人)は7月28日、生徒が独自に作った「差別・いじめを追放しよう宣言」を、地元の役所やスーパー、飲食店、病院など40カ所以上に配布した。生徒らは宣言文に感染者の特定や誹謗(ひぼう)中傷をしないことなどを盛り込み、地域一丸となって差別撤廃に向けて動くよう呼び掛けた。

児童相談所の職員など、子供や家庭の福祉について専門的な支援を行う人材の育成や資質向上策を検討している、厚労省のワーキンググループは7月29日、都内で第4回会合を開いた。これまでの議論を踏まえ、研修や養成、人事制度に関する論点が示され、それを基にして具体的な方向性を話し合った。構成員からは、政府の児童虐待防止プランを踏まえ、急増する児童福祉司に関する人材育成の課題について、現状を懸念する意見が出された。

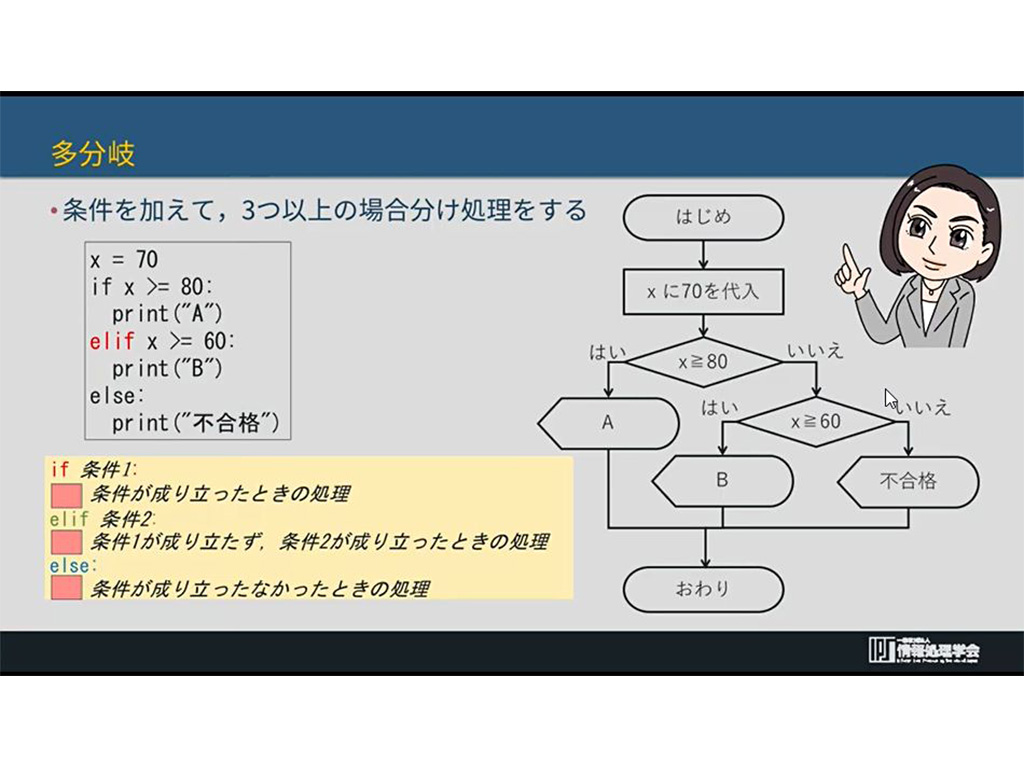

2022年度からの新学習指導要領への移行で、プログラミングが必修化される高校の情報科について、情報処理学会は7月29日、新学習指導要領で共通必履修科目として新設される「情報Ⅰ」の動画教材を制作し、順次公開すると発表した。動画教材は原則として無償で利用でき、プログラミングの実習など、情報科を担当する教員の研修や情報科の授業の中で活用することを想定している。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、修学旅行の中止や短縮をやむなく決める学校が全国で相次ぐ中、温泉地で知られる鳥取県三朝(みささ)町の三朝中学校が、町内の温泉旅館に2泊して県内を中心に生徒が投票で訪問先を決めるという、工夫を凝らした修学旅行を実施することを決めた。

暗号技術を使い、ネットワークに接続した複数のコンピューターに安全な状態でデータを共有できるブロックチェーンを教育にどう活用するか、紙の証明書のデジタル化を手掛ける企業「Las Trust」(ラストラスト)の取り組みを紹介する、超教育協会(会長・小宮山宏三菱総合研究所理事長)のオンライン講演会が7月29日、開かれた。

内閣府は7月29日、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」の第46回会合を開き、これまで低下傾向にあったフィルタリング(有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する機能)の利用率が下げ止まったことから、フィルタリングの利用促進など、現行(第4次青少年インターネット環境整備基本計画)の施策を継続する提言案をまとめた。

新型コロナウイルスの影響で全国的に夏休みが短縮され、学校での熱中症リスクの高まりが懸念される中、静岡県富士市立岩松北小学校(宮川貴志校長、児童682人)は7月29日までに、住宅設備機器メーカーのLIXILと共同で、教室の空調を効率的に使いながら熱中症対策を行う検証実験「☆For4 You☆プロジェクト」(フォー・ユー・プロジェクト)を開始した。

1本の太い糸より100本の細い糸――。NPO法人「新公益連盟」で少年院に関する支援を行っている団体が主催するオンラインセミナーが7月27日に開かれ、少年院出院者へのインタビュー調査などを基に、これからの矯正教育や、社会に出た後の支援の在り方を関係者が話し合った。登壇者らは少年院が社会に開かれる必要性を訴えた。

厚労省がこのほど公表した「2019年国民生活基礎調査」によると、17歳以下の子供の貧困率は13.5%で、15年の前回調査時よりも0.4ポイント改善したものの、児童のいる世帯の6割が「生活が苦しい」と感じている実態が明らかになった。 同調査によると18年の貧困線は127万円で、これに満たない世帯員の割合「相対的貧困率」は15.4%(前回調査比0.3ポイント減)だった。

1人1台端末の整備を目指すGIGAスクール構想を受け、ICTを活用した学校の授業でソフト面の柱となる学習者用デジタル教科書について、文科省は7月28日、検討会議の第2回会合を開き、授業実践の事例をヒアリングした。主要な委員からは「これまでに考えられてきたデジタル教科書は、児童生徒が1人1台の端末を持ち歩くことが前提になっていない」として……

データの利活用は、これからの社会の生命線となる――。統計やデータ利活用の探究で、全国の高校生や大学生、教員、専門家が交流し、学びの場を創出することを目的とした「FESTAT(全国統計探究発表会)2020」のキックオフイベントが7月24日、オンラインで開かれ、ヤフーCSOで慶應義塾大学教授の安宅和人氏が講演して、参加する高校生らにエールを送った。

萩生田光一文科相は7月28日、PTA関係者を文科省に招き、新型コロナウイルスの感染拡大による長期休校を経て再開した学校の現状について、意見交換を行った。PTA側は「学校活動で児童生徒と教員が密な状態になりやすい」との懸念を伝え、感染第2波への備えを念頭にオンライン授業の実現に向けた取り組みを求めた。萩生田文科相は今後、校長会や地方自治体など教育関係団体との意見交換を順次実施する考え。