少人数学級について教育新聞が実施した意識調査で、回答した公立学校教員の96.6%が、少人数学級の実現を求めているという結果が出た。新型コロナウイルスの影響による、学校再開直後の分散登校によって、一度に教える児童生徒の数が一時的に少なくなった経験から、多くの教員が一人一人の子供に目が行き届く少人数学級のメリットを感じていることが伺える結果となった。

毎年、夏休み明けに懸念されるのが、子供のメンタル不調や不登校の増加。さらに今年は、早ければ8月中旬から2学期が始まる学校もあるため、感染防止対策と並行して、熱中症対策にもこれまで以上に気を配る必要がある。夏休み明けの注意点について、専門家に対策のポイントを聞いた。

制服(標準服)がつらい、学校が苦しい。ここ数年、身体の性別と心の性別が一致しないトランスジェンダーの生徒の苦悩が知られるようになり、性別に関係なく選べる制服を導入する学校が増えている。ただし、当事者に話を聞くと、つらいのは制服だけではないという。「男女分け」の文化や、教員の中に理解者が少ないことなど、形だけでなく意識面の見直しも必須であることが浮かんできた。

教員免許状の取得に必要な教育実習について文科省は8月11日、今年度は実習生の受け入れが困難な学校が少なからずあることが見込まれるとして、やむを得ない場合には、教育実習の科目の総授業時間の全部または一部を大学での科目で代替できる特例措置を、今年度に限り講じるとした。同時に今後、教育実習を経験していない初任者が出ることを踏まえ、初任者研修での十分な配慮を都道府県教委などに求めた。

島根県松江市の立正大学淞南高校で8月8日から10日にかけて、サッカー部の男子生徒88人と野球部の男子生徒1人、教員2人の計91人が新型コロナウイルスに感染しているのが確認された。感染したサッカー部員のうち82人は親元を離れて、サッカー部専用の寮で暮らしており、生徒同士が「3密」になりやすい寮生活で感染が拡大したとみられる。感染した生徒らはいずれも軽症もしくは無症状という。

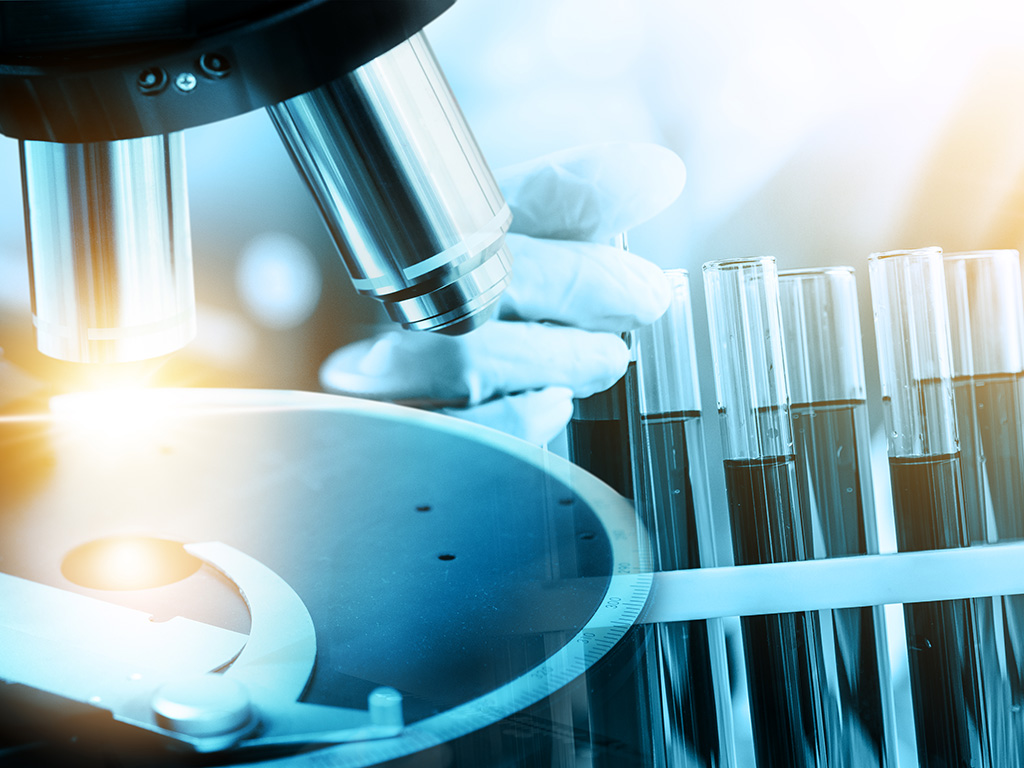

8月7日、東京都品川区の義務教育学校、区立豊葉の杜学園(二宮淳統括校長、児童生徒1009人)の理科室には、白衣を着て熱心に実験をする“研究員”たちの姿があった。同校が今年8月から開始した課外活動「HYM(豊葉の杜)科学研究所」の取り組みで、この日は児童生徒4人が参加。理科教育に知見の深い外部の講師が指導に当たった。子供たちからは、自分で決めたテーマで思い切り探究できる機会を歓迎する声が聞かれた。

全国の私立学校の教職員組合からなる全国私立学校教職員連合組合(全国私教連)は8月6日、私立高校(中学校併設や中高一貫校含む)における新型コロナウイルスの教育活動や児童生徒への影響を調べた「『臨時休校・学校再開』に関わる私学の生徒と学校実態調査」の結果を発表した。

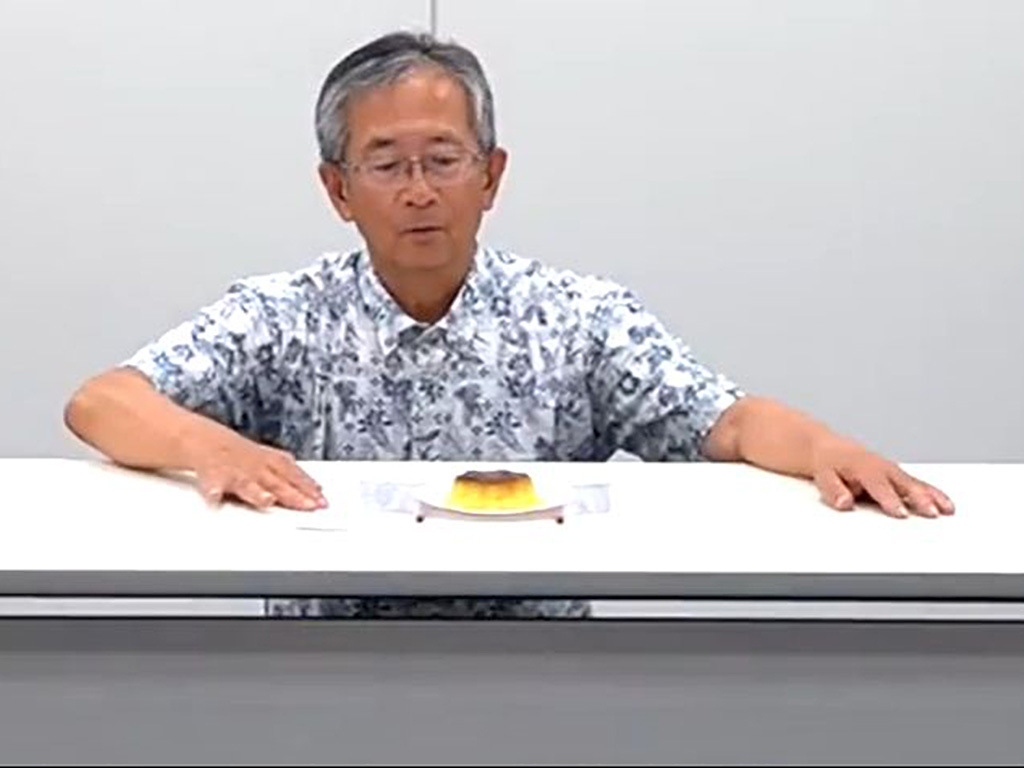

小麦粉とココアで断層を再現――。日本損害保険協会中部支部は8月6日、身近なもので地震のメカニズムを学べるユニークな実験動画を無料公開した。小学生向けで、夏休みの自由研究や防災教育の授業などにも活用できる。 動画はいずれも5分程度で計12本あり、そのうち10本で地震の現象を再現した実験を紹介。

今後の大学入試について議論する、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」の第13回会合が8月7日、WEB会議で開かれた。委員と外部有識者、団体からの意見に加えて、教員、受験生、保護者らの声も反映させようと、WEBで広く国民から意見募集することを決めた。今後は国民からの意見と、同省が進めている入試の実態調査を踏まえて、Withコロナ、ポストコロナ時代の大学入試の在り方についても議論するとした。

新型コロナウイルスによる学習の遅れへの配慮として、2つの試験日程が設定された大学入学共通テストについて、萩生田光一文科相は8月7日の閣議後会見で、第2日程(1月30日・31日)について最大10万人分の会場を用意するとした。

新型コロナウイルスの学校現場への影響について、全国都道府県教育委員会連合会などは8月7日、会長らが萩生田光一文科相と文科省で意見交換を行い、消毒などの教員の業務負担の軽減や少人数学級の検討を要望した。萩生田文科相は少人数学級について、きちんと検討していくと応じた。

文科省は8月7日、全国学力調査のCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)化を検討する第4回会合の様子をオンデマンド公開した。同会合は先月31日にWEB会議で行われ、事業者からCBT化によるメリットとデメリットが説明されたほか、特別な配慮が必要な児童生徒への対応や、国語の縦書き問題についての課題点が議論された。

現役アスリートらによる、子供がスポーツに親しむ価値がテーマのパネルディスカッションが8月7日、日本ユニセフ協会の主催でオンライン開催された。同協会の「子どもの権利とスポーツの原則」に賛同するアスリートと競技団体関係者が、日本のスポーツ指導の在り方や、新型コロナウイルスのスポーツへの影響などについて語り合った。

夏休み、恋も友達も、ディスタンス――。ベネッセコーポレーションは8月6日、小学4~6年生を対象に募集した「小学生の夏休み川柳2020」の優秀作品を発表した。旅行にも行けず、友達とも会えない夏休みの寂しさや、ライフスタイルの変化など、新型コロナウイルスの影響を詠んだものも多かった。

文科省は8月6日、学校での新型コロナウイルス対策に関する衛生管理マニュアルを改訂し、学校現場の負担となっている消毒作業について、「通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れる」とする内容を追加し、過度な消毒は不要であることを強調した。また各地で猛暑が続き、熱中症のリスクが高まっていることを背景に、マスクについて「常時着用」という文言をなくし、学校現場が柔軟に判断しやすいようにした。

文科省が8月6日に公表した通知によれば、学校が本格的に再開し始めた6月1日から7月31日までに学校関係者から報告された新型コロナウイルスの感染者数は、児童生徒242人、教職員51人、幼稚園関係者29人だった。児童生徒の感染経路は「家庭内感染」とされたケースが137人と最も多く、「学校内感染」とされたのは11人にとどまった。

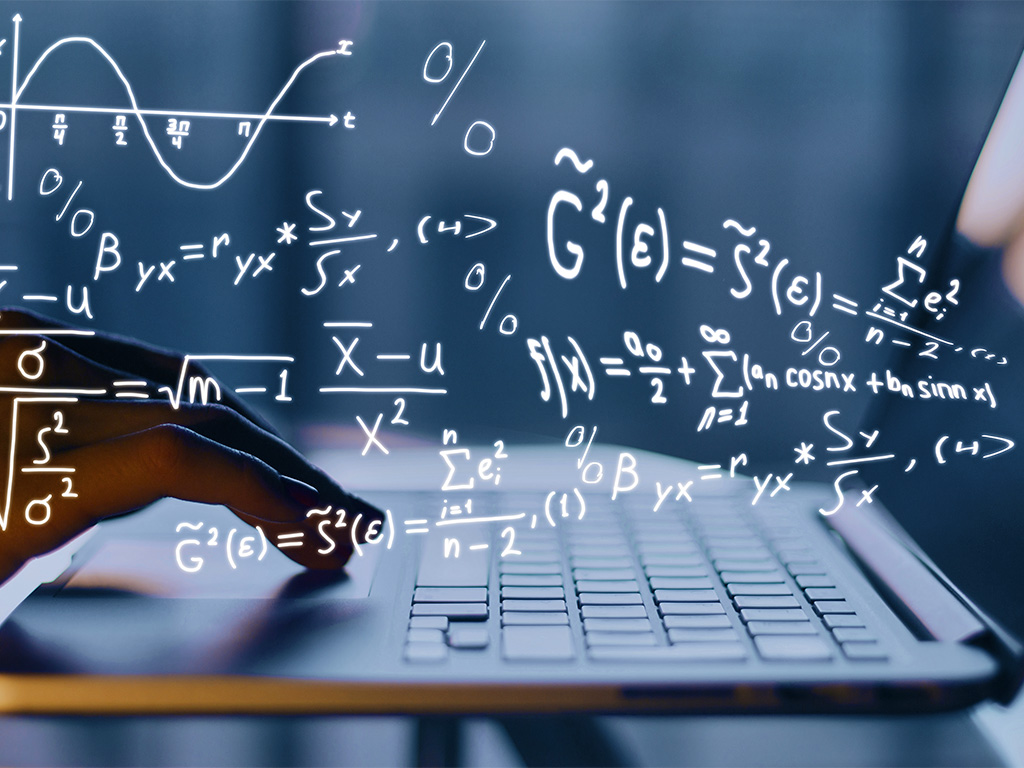

データサイエンスの重要性が増す中、現状の算数・数学教育では十分な統計に関するリテラシーが育たないとして、日本学術会議は8月4日、新学習指導要領における実効性のある算数・数学の統計教育を求める緊急提言を公表した。現行の学習指導要領では、大学入試で確率や統計に関して出題されるケースが少ないことが、高校での統計軽視につながっているとし、大学入学共通テストでの数学の出題範囲を見直すことなどを盛り込んだ。

教職員の負担を減らしながら、新型コロナウイルス感染症から学校の衛生環境を守ろうと、新潟県長岡市は8月6日までに、市立小中学校と特別支援学校の全84校で、校内の消毒やトイレなどの清掃を専門の臨時職員らに委ねることを決めた。同市が5800万円の補正予算を計上し、「校内消毒・清掃員」を80人雇用するほか、シルバー人材センターにも派遣を依頼する。夏休み明けの8月20日から、2人1組のペアで授業がある日に同市内の学校を回る。

京都市教委はこのほど、医療的ケア児への対応を充実させる狙いで、来年度から看護師を教諭として採用すると発表した。特別免許状制度を活用するため、教員免許を持っていなくても対象となる。全国的にも珍しい取り組み。

文科省はこのほど、インターネット上で開催された国際化学オリンピックで、日本代表の高校生4人が全員銀メダルを受賞したと発表。4人を文部科学大臣表彰の受賞者とすることを決めた。また、新型コロナウイルスの感染拡大のため、国際的な科学技術コンテストの一部が中止されたことから、同省は日本代表となった生徒52人に対し、文部科学大臣特別賞の授与を決めた。

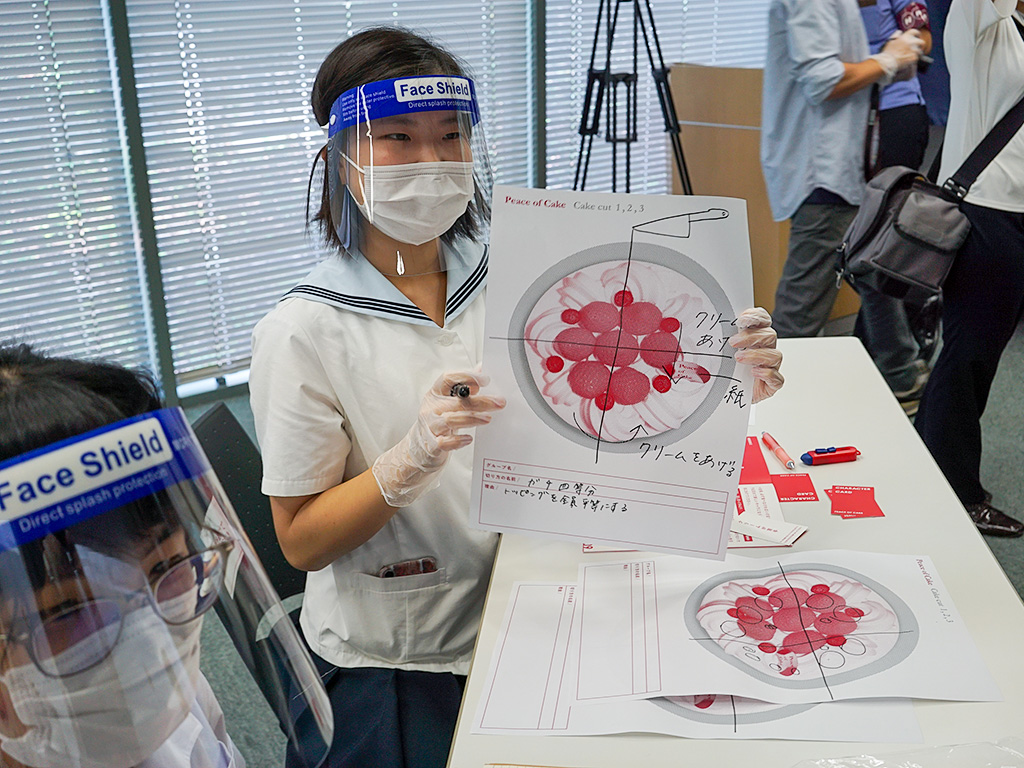

ゲームを通して考える、新たなアプローチの平和学習――。長崎県原爆資料館で、長崎県立長崎東高校と活水高校の生徒8人が参加し、ゲーム形式で平和を考えるワークショップ「Peace Games」が開かれた。

さいたま市立学校の通常授業が始まった6月15日から、7月20日までの土日を除く計26日間のうち、新型コロナウイルスの感染予防を理由に一度も登校していない児童生徒は48人に上ることが、同市教委が8月5日までに公表した調査結果で明らかになった。

指定都市市長会副会長の熊谷俊人千葉市長と、指定都市議長会会長の岩井雅夫千葉市議会議長は8月4日、文科省の藤原誠事務次官と面会し、GIGAスクール構想における1人1台端末整備については初期整備だけでなく、保守・管理など運用にかかる維持費についても国が財政措置を継続的に行うなど、制度の充実を求めた。

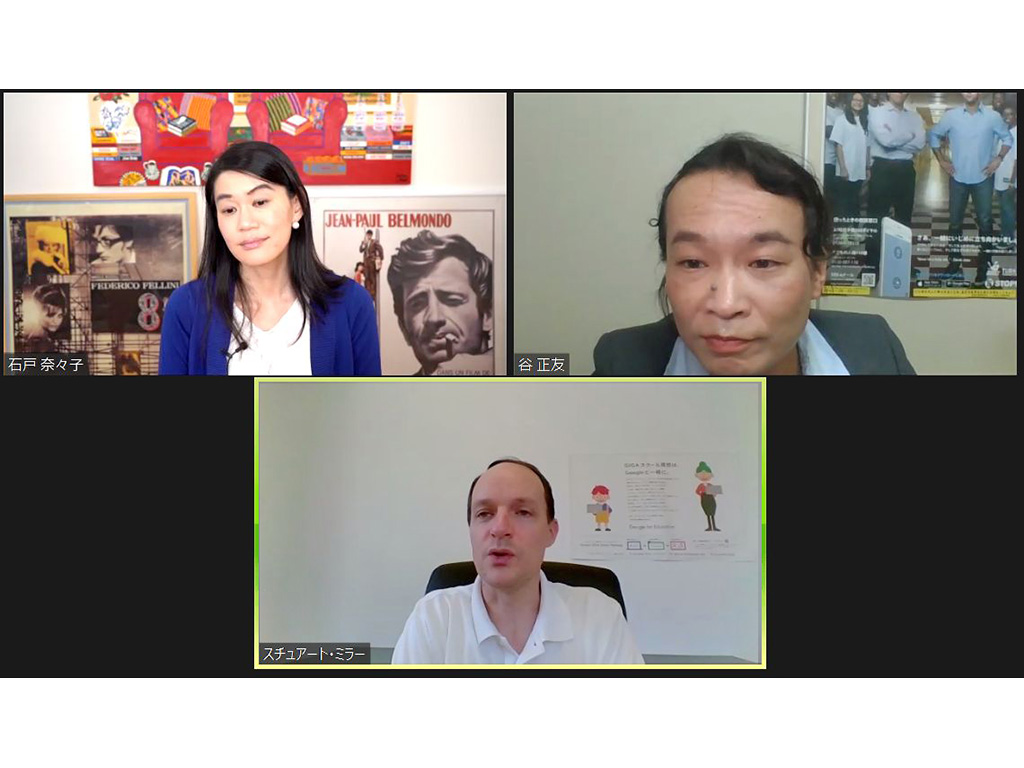

オンライン授業に対応するための環境整備が各自治体で急務となっているのを受け、超教育協会(会長・小宮山宏三菱総合研究所理事長)は8月4日、オンライン講演会を開き、学習者用端末の共同調達に取り組んだ奈良市教委学校教育課情報教育係の谷正友係長と、グーグル合同会社でアジア太平洋地域の教育事業を担当するスチュアート・ミラー氏が、端末の導入を進める上でのポイントなどを語った。

三重大学医学部で8月1日から5日にかけて、10代と20代の男女22人の学生が新型コロナウイルスに感染したことが相次ぎ判明した。 同県新型コロナウイルス感染症対策本部によると、大学生13人が7月23日から1泊で和歌山県を旅行。

保育の質を確保する目的で、都道府県などが行う認可外保育施設の指導監督について、厚労省はこのほど、2018年度の実施状況を取りまとめ公表した。認可外保育施設は全国で1万2027カ所となり、前年度より2361カ所増加。届出対象施設への立ち入り調査の結果、指導監督基準に適合していない認可外保育施設は2695カ所に上った。

ポストコロナ期の学校像として急浮上してきた少人数学級について、萩生田光一文科相は8月4日の閣議後会見で、「教員増や施設改修に一定の時間は必要」としながらも、「やるとなれば、今までとはスピード感を変えて、しっかり前に進みたい」と説明し、改めて実現に意欲を見せた。

感染対策やICT活用に関する新しい業務の増加に伴い、人的体制の整備が急がれていることを背景に、都教委のもとで学校とサポーター人材のマッチング業務を行う東京学校支援機構(TEPRO)は8月4日、東京都公立学校の管理職などを対象としたシンポジウムを開催した。TEPROの人材バンクから紹介を受けた人材を活用している公立学校の校長らが、受け入れるに当たっての課題や、外部人材が力を発揮できる体制づくりについて議論した。