全区立小中学校で午後の授業時間は「探究」に――。東京都渋谷区が2024年度からスタートさせたこの全国初の取り組みは、各自治体や学校、教員から大きな注目を浴びている。そのスタートと同時に同区の教育長に就任したのが伊藤林太郎教育長だ。午後を探究にすることで各教科の授業時間を1割削減するなど、教育課程の大胆なシフトは、子どもたちの学力や主体性にどのような変化をもたらしているのか。「子どもたちにとって学校を受け身の場ではなく、チャレンジの場にしていきたい」と語る、伊藤教育長が目指す同区の教育改革について聞いた。

その出張授業、新しい教育ニーズに対応している?――。企業が学校などに行う出張授業をアップデートしようと、(一社)「プロフェッショナルをすべての学校に」は9月1日、東京都新宿区の早稲田大学で企業関係者約100人が参加するシンポジウムを開いた。

日本の働き方に、未来の労働者である中高生が問題提起するイベントが8月19~22日の4日間、オンラインで開かれ、この課題に関心を寄せる全国の中高生が、解決策となるアイデアを出し合った。

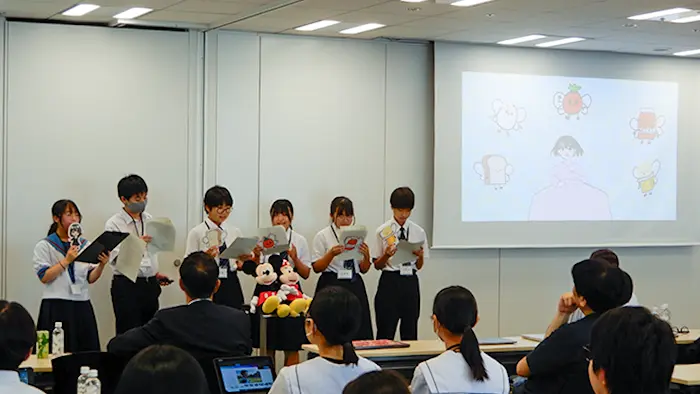

中学生が、ディズニーの社員たちのもとでオリジナルのキャラクターを制作する――。こんな心躍るワークショップがこのほど、都内のウォルト・ディズニー・ジャパンのオフィスで開催された。

戦後80年の今年、修学旅行先をこれまでの関西から被爆地・長崎に変更し、平和教育に力を入れている東京都八王子市立上柚木中学校で8月26日、長崎の被爆クスノキ2世が植樹された。

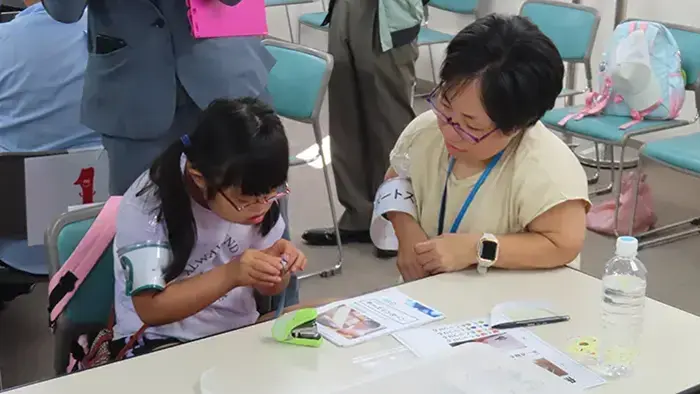

障害のある小学生とその保護者を対象に、障害者の就職でさまざまな選択肢があることを知ってもらおうと、多くの障害者が働く特例子会社が8月19日、相模原市内で仕事体験のイベントを開催した。

探究学習が教育現場に広く浸透する一方で、その適切な評価方法は多くの教員を悩ませる課題となっている。ドルトン東京学園中等部・高等部の安居長敏校長と、(一社)「こたえのない学校」代表理事の藤原さと氏の対談後半では、この課題について議論を交わした。

「探究」が教育現場に浸透するにつれ、その形骸化が危惧されている。「探究=課題解決」というテンプレートに陥ってはいないか――。ドルトン東京学園中等部・高等部の安居長敏校長がSNSで投げ掛けたこの問いは、教育関係者の間で大きな反響を呼んだ。

中高生を対象にしたユニークな探究学習のコンテスト「自由すぎる研究EXPO2025」の最終審査結果が8月19日、発表され、公式サイトで受賞作品の詳細が公開されている。

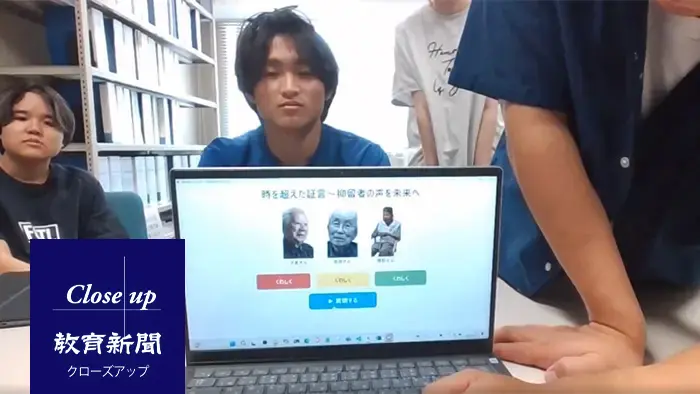

戦後80年を迎え、戦争体験者の減少、高齢化に伴う体験の継承が課題となる中、人工知能(AI)などの最新技術を活用し、体験者の証言動画に質問できるシステムを舞鶴工業高等専門学校の学生たちが開発し、実用化に向けて動き始めている。

戦争体験者の高齢化が進む中、戦争の惨禍をどう伝えていくか、平和教育の大きな課題となっている。太平洋戦争終結わずか10日前の空襲で大きな被害を受けた前橋市で、戦後80年を迎えた今年4月、「前橋空襲と復興資料館」が開館した。

国立青少年教育振興機構が運営する青少年教育施設について、文部科学省は8月6日、利用者数の減少などを踏まえて、施設の数や規模の見直し、機能強化や再編などを進める方針を示した報告書を公表した。

学校をより良くしようとチャレンジする教員を資金やノウハウの面から支援しようと、現職の教員や教育に携わる民間の人たちによる団体「学校とお金勉強会」は、入賞すると最高で20万円の活動資金を得られるピッチ大会を、7月30日に都内で初開催した。

次世代IT人材の育成を目指す、LINEヤフーによる中高生向け実践型ワークショップ「サマーキャンプ2025」が7月28日、同社紀尾井町オフィスで始まった。8月1日まで5日連続で、社員が講師となって日替わりテーマで開催する。

全区立小中学校で午後の授業時間は「探究」に――。東京都渋谷区が2024年度からスタートさせたこの全国初の取り組みは、各自治体や学校、教員から大きな注目を浴びている。そのスタートと同時に同区の教育長に就任したのが伊藤林太郎教育長だ。午後を探究にすることで各教科の授業時間を1割削減するなど、教育課程の大胆なシフトは、子どもたちの学力や主体性にどのような変化をもたらしているのか。「子どもたちにとって学校を受け身の場ではなく、チャレンジの場にしていきたい」と語る、伊藤教育長が目指す同区の教育改革について聞いた。

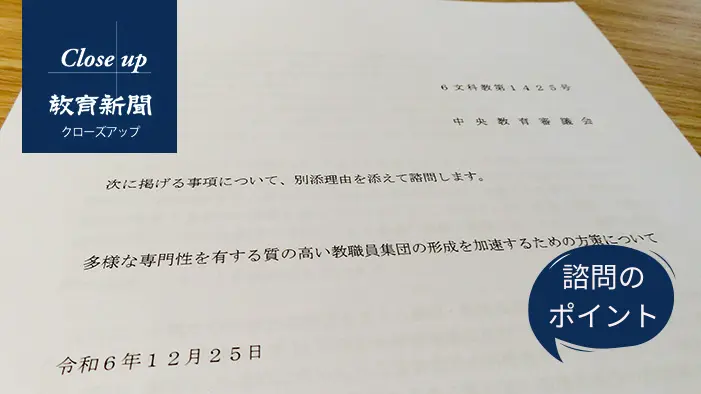

昨年12月に開かれた中教審総会では、学習指導要領の改訂と合わせて「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」が諮問された。教員の養成・採用・研修は現在もさまざまな改革が進行中だが、なぜそれを加速させる必要があるのか。文部科学省総合教育政策局教育人材政策課の後藤教至課長に、諮問のポイントを聞いた。後藤課長は「多様な社会経験や背景を持った教師集団への進化が求められる」「現職教師のレベルアップを戦略的に考えていく必要がある」と強調し、免許制度や教員養成をどう見直していくかなどの議論と並び、大学院での学び直しをどう支援するかといった議論にも注目してほしいと話す。

現行の小学校の学習指導要領では、「生きる力」を中心とした資質・能力の育成や、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求められている。兵庫県の元小学校教諭で、現在は葛原学習研究所の代表を務める葛原祥太氏は、子どもたちが「主体的に学びに向かう力」を養うためにはどうしたらよいのか、具体的な方法を考案して実践し、広めてきた。葛原氏は、「学び方」という学習領域を、教科のように独立させる形で次期学習指導要領に明示する必要があると訴える。

今年4月、兵庫県姫路市の教育長にTBSの元アナウンサー・報道記者の久保田智子氏が就任し、大きな注目を集めている。就任して約5カ月がたった今、久保田教育長は「学校の中」と「学校の外」の価値観に大きなギャップを感じていると話し、「学校がやること・やらないことをもっと明確にし、産官学連携で学校の働き方改革を進めていく」と力を込める。子どもたちが自分らしく学べる環境づくりなど、今後の姫路市が目指す教育についてインタビューした。

東京都目黒区では、区立小学校22校のうち17校で「40分授業午前5時間制」を導入し、学校裁量の時間を増やしている。同区立宮前小学校(渡部浩文校長、児童306人)では、授業時間の短縮で生み出した時間で、子どもたちから出た疑問を深く追究する独自の探究学習「たんQ」を始めた。どのような教育活動が実現できるようになったのか、同校を取材した。