現行の学習指導要領において、学びの核として位置付けられている「総合的な学習の時間」。しかし、教科書のない学びに対し、カリキュラムづくりの負担が大きいと感じている教員や、「調べ学習で終わってしまう」「子どもが主体的に取り組まない」などの課題を感じている教員も多い。そうした中、学年の通期の学習における概念を核に、総合的な学習の時間のカリキュラムづくりに取り組んでいるのが、東京都三鷹市立第三小学校(山下裕司校長、児童723人)の山下徹主任教諭だ。4年生124人が昨年10月から取り組む「未来の暮らしを考える」プロジェクトを追った。

365日のうち、晴れるのはわずか5日の「雨のやまない世界」、はるか上空の空中都市、特殊なモビリティで空を移動する「空中で暮らす世界」、週末に月で過ごすのが当たり前の「月を行き来する世界」……。実はこれらは今の社会課題や最新のテクノロジーを背景とした「起こりうるかも知れない未来」だ。こうした未来の暮らしが現実になった時、どんな生活になるのか、そしてその暮らしにはどんなファッションが必要になるのか━━。

昨年10月から三鷹市立第三小学校の4年生が取り組んでいるのは、三越伊勢丹のメタバースアプリ「REV WORLDS」上でのスペシャルイベント「FUTURE FASHION EXPO」と連携した「未来の暮らしを考えよう」プロジェクトだ。総合的な学習の時間(18コマ)×図工(12コマ)×国語(8コマ)の計38コマの授業展開で、2月まで約5カ月間をかけてのプロジェクトとなる。

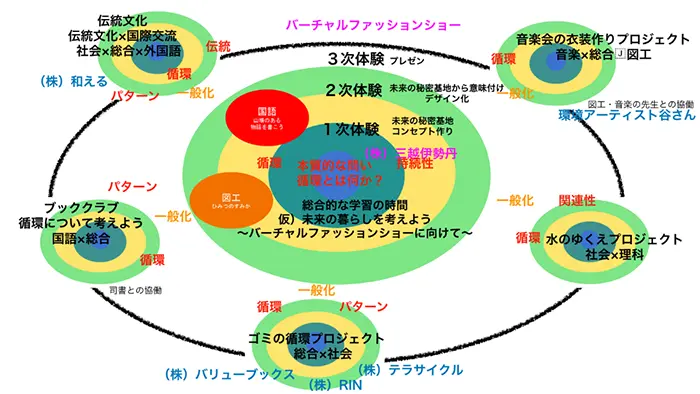

今年度、4年生が取り組んでいるのは、このプロジェクトだけではない。他にも「ごみの循環プロジェクト」(社会×総合的な学習の時間)、「音楽会衣装プロジェクト」(音楽×総合的な学習の時間×図工)、「伝統文化プロジェクト」(国語×社会×外国語×総合的な学習の時間)といった教科横断的なプロジェクトにも並行して取り組んでいる。

こうしたプロジェクトには共通の概念がある。それは「循環」だ。山下教諭は「4年生は水やごみ、伝統文化など、『循環』について学習する機会がたくさんある。学年ごとに各教科の学びを整理し、総合的な学習の時間を軸に教科の学びをつなげた横断的な学習を目指している」と、カリキュラムづくりについて説明する。

年度当初からその学年の通期の学習において中心となる概念を整理し、本質的な問いを設定するという山下教諭。「社会との接続を意識し、外部と連携した学びをデザインしていくことで、子どもたちにとっても本物の学びになる」と話すように、各プロジェクトはその分野のスペシャリストや企業などと連携した学びになっている。

そしてもう一つ、「つくること」や「体験」を通して学ぶことも、山下教諭が総合的な学習の時間のカリキュラム・マネジメントにおいて重要視していることだ。「子どもたちが試行錯誤しながら何かを作ったり、体験したりしていくことで、多様な気付きが生まれ、さらに学びが促進される」と、これまでの実践を振り返り、実感を込める。

昨年10月、「未来の暮らしを考える」プロジェクトがスタートする日、三越伊勢丹のREV WORLDS担当の仲田朝彦さんらが同校を訪れた。仲田さんは冒頭の「未来のシナリオ」を説明すると、「もしも、こんな未来になったらどうなるかを考えてみてほしい。未来の暮らしを考えることで、新しいファッションをみんなで生み出してみたい」と子どもたちに投げ掛けた。

子どもたちはそれぞれが選択した一つの世界について、ホワイトボードに言語化していく。例えば「雨のやまない世界」には、「水を使った遊具がありそう」「じめじめしていて、息ができない感じ」「生態系が崩れそう」といったイメージが次々と出される。「空中で暮らす世界」については、「いつも景色がきれい」「とにかく風が強そう」「水不足な世界かもしれない」というイメージが、「月を行き来する世界」では「無重力だから誰もけがしない」「月と地球の両方の楽しさを味わえる」「宇宙ゴミが増えそう」などといったイメージが共有されていく。

その後は木材や綿、クリアファイルなど、さまざまな材料を使って、自分がイメージした未来の世界をつくっていく子どもたち。国語の「山場のある物語を書こう」の単元とも連動し、未来の暮らしについての物語も考えていった。

その翌月には、それぞれがつくった未来の世界をグループで一つの街にしていくフェーズに入っていた。友達がつくった世界と組み合わせていくと、次々と新たなアイデアが湧き上がってくる子どもたち。未来の街のイメージが固まった上で、その街で暮らす人たちのファッションを考えていった。

仲田さんからは「どんなシチュエーションの服なのか、どんなファッションアイテムを使うのかを考えながら進めてみよう。例えば『雨をはじくためにツルツルの素材にした』のように、理由を考えるといいよ」とアドバイスが送られる。加えて「とことんおしゃれを追究してみてほしい。機能性だけではなく、どうやったらおしゃれになるかも考えてみよう」と呼び掛けた。

早速、ある子は月で運動するための服を考えている。「背中にコントローラーが付いていて、宇宙服を着なくても地球と同じ動きができるんだ」と得意そうな表情を見せる。空中で住む世界のファッションを考えている子は「ふわふわした素材がいいかな。穴を開けても軽さがでるかも?」と、さまざまなパターンを検討している。「月はきっと暗いから、カラフルな服にしよう。靴は蛍光色で光るのがいいかも」。細部にまでこだわり、デザインシートに書き込んでいく姿は、まるでデザイナーのようだ。

昨年12月下旬。この日は、仲田さんらを前にグループごとに中間プレゼンを行うことになっていた。朝から子どもたちはそわそわした様子で「あー、緊張する」と言いながら図工室に入ってくる。山下教諭によると「昼休みや放課後に残ったりして、何日も前からプレゼンの練習をしているグループもいた」という。

例えば、「雨のやまない世界」における「自然環境が良くなる服」をプレゼンしたグループ。「雨ばかりの世界をマイナスではなく、プラスに捉えて楽しく暮らすためにはどうすればいいのか」「環境破壊をなくすにはどうすればいいのか」といったことを考え、腕に雨が吸収されるとイライラが収まるようにしたり、雨の日によく咲くマリーゴールドをデザインしたりしたことなどを説明した。

仲田さんらは「感情の部分をファッションに取り入れているところが素晴らしい。問いを立ててから、その解決策を示している」と感心した様子。「アドバイスするとしたら、大人も子どもも着られるために、どのように大きさを調節するのか。その解決策も考えてみよう」とコメントした。

オリジナリティー溢れるファッションが次々とプレゼンされる中、中間プレゼンにもかかわらず、オリジナルの動画をつくって流したグループも。「そういう見せ方もいいね!」と子どもたちからは賞賛の声が上がっていた。

子どもたちは、仲田さんらのフィードバックをもとに、2月の最終プレゼンに向けてデザインなどのさらなる改善に取り組んでいる。また、どうすればより人に伝わるのか、プレゼンの仕方についても学んでいるそうだ。

こうした4年生の全てのプロジェクトは学年全体で取り組んでいるが、山下教諭は各クラスの担任がアレンジして取り組めるよう「余白を残すこと」を大切にしている。プロジェクトを進める中で、各クラスによって進行状況も違えば、子どもたちが時間をかけたいことも違ってくる。「カリキュラムデザインの段階では大枠だけを設計し、細かな部分は相談しながら進めている」と話す。

2月の最終プレゼンで同校の代表に選ばれた作品は、3月に「REV WORLDS」上でアバターファッションとして登場する予定だ。さらに「FUTURE FASHION EXPO」において大賞に選ばれると、リアル制作され、伊勢丹新宿店のショーウィンドーで展示される可能性もある。

「本物の学びは、子どもたちを引きつける大きな力を持っていると感じる」と、山下教諭は子どもたちの成長に目を細める。「チャレンジしがいのある学習課題に対して、純粋な知的好奇心を持って、興奮して取り組んでいる。黙々と取り組む子、自分の思いが強過ぎてグループ内でけんかしてしまう子などさまざまだが、子どもたちが自分事として取り組んでいることが伝わってくる」と手応えを話した。