中学校で教員による生徒の盗撮が起きたことを受けて、愛知県みよし市は9月3日、全ての市立小中学校の校内に防犯カメラを設置すると発表した。今年度補正予算案に必要経費を盛り込んだ。

過度に大人の指示を待つ子が生まれてしまう要因は、それまでの大人の関わり方が大きく影響しています。特に、周囲と同じ行動を取ることが暗に推奨されてきた学級文化が根付いていると、指示を受けて動くことが当たり前になってしまいます。

江戸時代の教育学者、細井平洲の言葉に「人の子を教育するは菊好きの菊を作る様にはすまじく、百姓の菜大根を作る様にすべきこと」というものがある。菊好きは、理想的な好みの形を目指して育てる。百姓は形や大きさにかかわらず「おいしくなあれ」と育てる。最近は、自身が「菊好き」なのでは、と悩む先生たちによく出会う。菊好きから百姓への転換の難しさも、非常に多く見聞きする。

前回、「心理的事実」と「客観的事実」を明確に区別した上で、「心理的事実」については積極的に謝罪し、「客観的事実」については慎重に扱うことの重要性を伝えた。今回はそのスキルを読者の皆さんに授けることを目指して、具体的な事例を挙げながら解説していく。

近年、通信制高校の存在感が急速に高まっています。文部科学省の「学校基本調査」によると、2024年度の通信制課程在籍者は約29万人で、高校生全体の約10.7人に1人が通信制を選択しています。

子どもが「学校に行きたくない」と親に初めて言った時期は、夏休みなど中長期休み明けが全体の4割以上を占めていることが、不登校の子どもの支援などに取り組む㈱キズキが行ったアンケート調査で分かった。

公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関こども研究所が9月2日、全国の小中学生1200人を対象にした、学校についての調査結果を公表した。学校が「好き」と回答した児童生徒は、「嫌い」と回答した児童生徒と比べて、クラスの仲が良いと感じていたり、学校行事が楽しいと感じていたりする傾向が見られた。

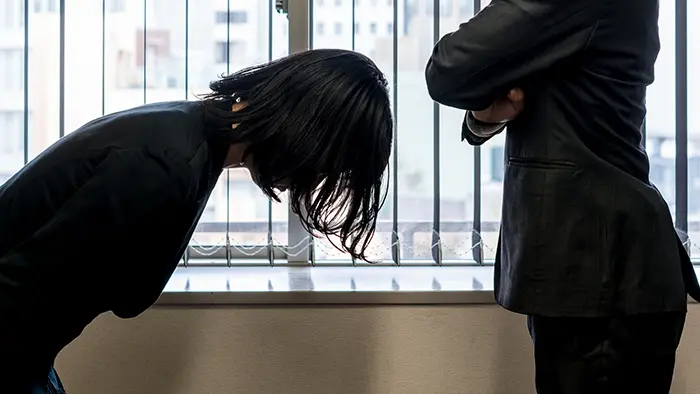

東京都教育委員会はこのほど、学校で教員が受ける保護者などからのハラスメントを防止するため、「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係る有識者会議」の第3回会議を開催した。

全国各地でクマの被害が相次いでいる。人身被害は過去最悪のペースで、学校敷地内での出没や通学路での目撃も多い。9月2日には岐阜県中津川市でツキノワグマに襲われた高校生が負傷し、現場近くの小中学校でも警戒を強めている。

学校の働き方改革を促進する目的で文部科学省が示した「学校と教師の業務の3分類」について、学校業務改善アドバイザーの妹尾昌俊ライフ&ワーク代表理事・OCC教育テック大学院大学教授や教育行財政が専門の末冨芳日本大学教授、学校現場の声を基に政策提言を行う「School Voice Project」によるプロジェクト「#教員不足をなくそう!緊急アクション」は9月3日、全国公立小中学校事務職員研究会(全事研)と合同で記者会見を開き、学校事務職員の配置改善などを提言した。