総務省は12月27日までに、2021年の地方公務員給与実態調査の結果を公表した。教職調整額を含む教育職の4月分の平均給与月額は、小・中学校で40万9427円、高校で43万4149円だった。高校では前年と比べ約2700円増えた。前年は新型コロナウイルスの感染拡大による全国一斉休校で、部活動の指導などで支給される諸手当が発生しなかったことが影響しているとみられる。

学校現場の働き方改革が社会問題になる中、教職員の長時間勤務が少しずつ改善されている状況が12月24日、文科省が全国の教育委員会に行った学校の働き方改革を巡る取り組み状況の調査で明らかになった。

登下校時の対応や放課後から夜間などの見守り、補導時の対応など、中教審が「基本的には学校以外が担うべき業務」とした業務について、「学校以外の主体が中心となり行っている」と回答した教育委員会は、業務の種類により2~6割程度にとどまることが12月24日、文科省が全国の教育委員会に行った調査で明らかになった。

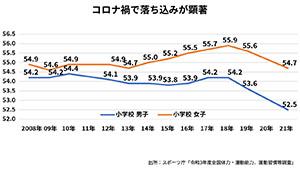

スポーツ庁は12月24日、2021年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を発表した。体力合計点は小中男女共に前回より低下し、特に男子では小中とも、現行の調査方法となって以来最低となった。この結果について同庁は、コロナ禍で運動時間の減少、テレビ・スマホ・ゲームなどの時間の増加、肥満の増加に拍車が掛かったと分析。

政府は12月24日の閣議で、一般会計総額107兆5964億円となる2022年度予算案を決定した。文科省関連は総額5兆2818億円。学校関連では、いじめ不登校や自殺者の増加、ヤングケアラーへの支援に対応するスクールカウンセラー(SC)とスクールソーシャルワーカー(SSW)の拡充に過去最高の77億円を計上したほか

今年6月、千葉県八街市で下校途中の児童5人が死傷した事故を受けて、全国の公立小学校の通学路で合同点検を行った結果、対策が必要な危険箇所が約7万2000カ所に上ったことが12月24日、首相官邸で開かれた交通安全対策に関する関係閣僚会議で報告された。

2024年度からの本格導入を目指すデジタル教科書について、技術的な課題を検討している文科省のワーキンググループの第3回会合が12月23日、オンラインで開かれ、教科書会社ごとに異なるフォーマットを統一するとともに、学校現場の負担を軽減するため、登録必須の項目はユーザーIDや入学年次など4項目に絞る方針を決めた。

中教審の「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会と基本問題小委員会、初中教育分科会教員養成部会の合同会議が12月22日に開かれ、教員免許更新制の事実上の廃止が決まったことを受けて、「新たな教師の学びの姿」を実現する研修の在り方などを議論した。

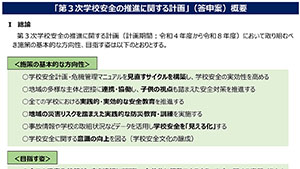

2022年度から5年間の第3次学校安全推進計画を巡り、中教審初等中等教育分科会学校安全部会は12月22日、第9回会合をオンラインで開き、第3次計画の答申案を大筋で了承した。前回会合までの議論などを踏まえ、特別支援学校やサイバーセキュリティーに関する観点を追加。国に対し、学校安全の中核を担う教職員の配置について、制度上の位置付けを含めて具体的に検討するよう求めた。

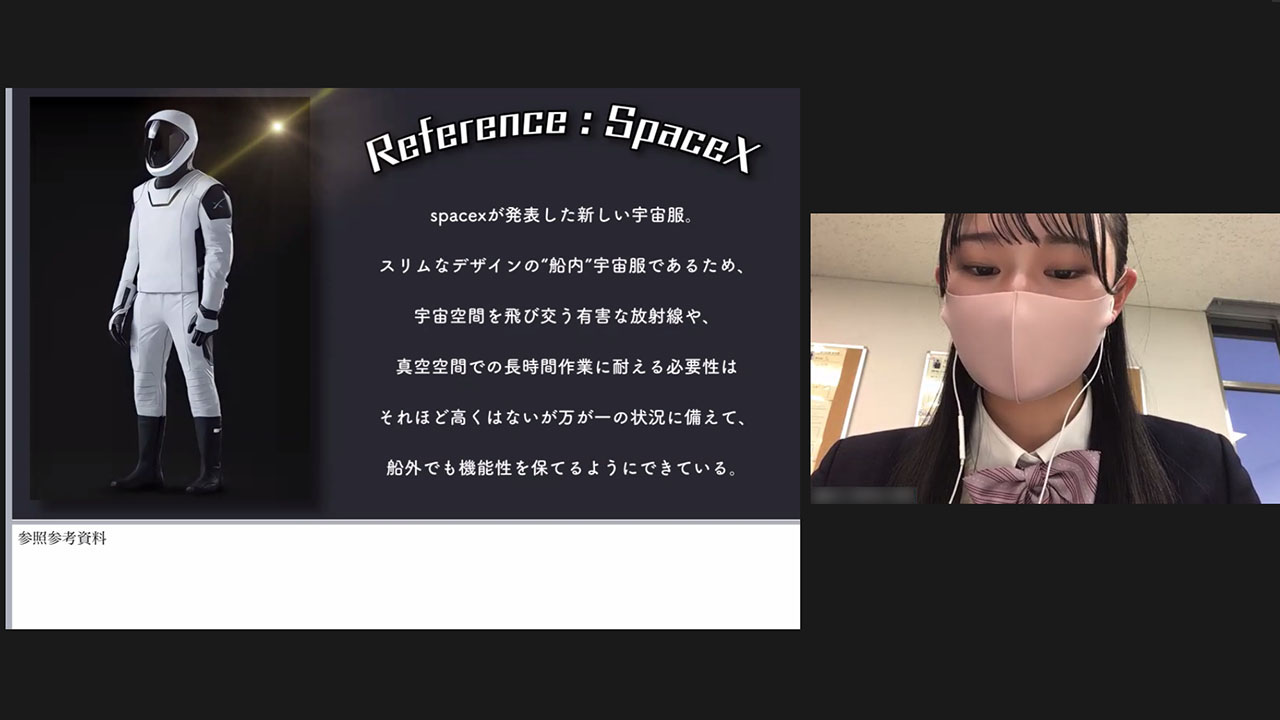

高校生が月面の学校生活を想定して、「宇宙制服」や「宇宙給食」を提案する探究授業が12月21日、広域通信制のクラーク記念国際高校で開催された。同校の「宇宙探究部」に所属する生徒が、全国各地からオンラインで出席。ゲストに招いたJAXA宇宙教育センターのスタッフを前に、グループで試行錯誤したアイデアをプレゼンテーションした。

不登校の児童生徒への支援策を検討している文科省の有識者会議の第3回会合が12月21日、オンラインで開かれ、独自の手法で子供や家庭を支援している取り組みについて、復学支援をする団体が報告した。

現在17~19歳の人で、小学生のころに外国にルーツのある同級生がいた経験があるのは3割を超えることが、日本財団が行っている「18歳意識調査」で12月23日までに明らかとなった。こうした経験をしている人は、「子どもの国籍を問わず、自分と同等の教育が保障されるべき」などの質問項目で肯定的な傾向が見られることも示されるなど、実際に外国にルーツのある人と一緒に過ごしたことが、その後の外国人に対する意識にプラスの影響をもたらしていることが伺える結果となった。

大詰めを迎えている来年度予算編成を巡り、末松信介文科相は12月22日、鈴木俊一財務相と事前閣僚折衝を行い、来年4月からの小学校高学年の教科担任制導入に合わせた新規の加配定数について、来年度に950人、4年間で3800人の定数増を行うことで一致した。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の制定を受けて、文科省は12月22日、教員による性暴力等の防止策を推進するための基本指針案を公表し、意見募集を始めた。

2021年度の大学への進学率は前年度から0.5ポイント上昇して54.9%となり、過去最高を更新したことが、文科省が12月22日に公表した学校基本調査(確定値)で明らかになった。短大・専門学校なども含む高等教育機関への進学率は0.3ポイント上昇して83.8%で、同じく過去最高だった。

気候変動に関心を持つ仲間を増やして――。第26回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP26)に合わせて開催された、「セーブ・ザ・チルドレン」主催のアートコンテストに参加した日本の子どもたちが12月20日、小泉進次郎前環境相と気候変動に関して意見交換した。小泉前環境相は子どもたちの作品を手に取りながら、気候変動や環境問題に対する日本の課題についてディスカッションした。

外国人学校の保健衛生環境の在り方を検討してきた文科省の有識者会議は12月22日、最終会合を開き、外国人学校の保健衛生環境の整備を支援するガイドラインの策定などを盛り込んだ最終取りまとめを行った。外国人の子供が学ぶ施設として外国人学校が一定の役割を果たしていることを明示した上で、外国人学校への情報発信などと一元化するプラットフォームの整備なども打ち出した。

大学や専門学校の中退者263人(予定者含む)を対象にしたアンケート結果が、このほど公表された。中退者のうち47.9%が奨学金を借りており、53.6%が留年を経験していた。さらに、コロナ禍がなければ中退していなかったとの回答は12.6%あった。アンケートは、中退者向けの就職支援などを行うジェイックが実施した。

公立学校教員の精神疾患による病気休職者および1カ月以上の病気休暇取得者は、2020年度に前年度より190人少ない9452人と微減になり、在職者数に対する割合も1.10%で前年度に比べて0.02ポイント改善したことが12月21日、文科省の「令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査」で明らかになった。

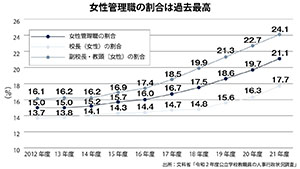

公立学校における女性管理職(校長、副校長、教頭)が2021年4月1日現在で1万4357人となり、管理職に占める女性の割合が21.1%と過去最高となったことが12月21日、文科省の「令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査」で明らかになった。ただ、中高では1割超と低く、また管理職を志向しない女性教員も少なくないなど課題も残り、管理職の魅力向上や、仕事と生活を両立できる環境作り、女性リーダー育成といった取り組みが求められていることも浮き彫りとなった。

2020年度に性犯罪・性暴力等で処分を受けた公立学校の教員は200人に上ることが、文科省が12月21日に公表した「令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査」で明らかになった。前の年度より73人減ったが、全体の半数近くの96人は「児童生徒等」に対する性犯罪・性暴力による処分で、懲戒免職は113人に上った。

子供政策を一元化する司令塔となる「こども家庭庁」の創設に向けた基本方針が12月21日、閣議決定され、2023年度の可能な限り早い時期の創設を目指して、来年の通常国会に関係法案が提出されることになった。

GIGAスクール構想により整備された1人1台端末環境で、来年度に向けて必要となる年度更新作業について、文科省は12月21日、タスクリストを全国の教育委員会などに通知した。(1)アカウント(ID)の更新(2)端末の更新(3)学習成果物などのデータの取り扱い(4)組織体制の整備――の4点について、教育委員会と学校が対応する項目を示した。ただ、実際は自治体によりシステムや組織の体制、事業者の関与などが多様であることから、自治体の実情に合わせて、教育委員会と学校の役割分担などを調整するよう求めた。

文科省の協力者会議で検討が進められている生徒指導提要の改訂について、教員の不適切な生徒指導によって自死するに至ったとする児童生徒の遺族らで作る「安全な生徒指導を考える会」は12月21日、文科省内で記者会見し、同省に要望書を提出したことを明らかにした。

新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策を盛り込んだ今年度補正予算が12月20日、参院本会議で可決され、成立した。一般会計総額は35兆9895億円となり、補正予算として過去最高額に膨らんだ。学校関連では、ICT環境のさらなる整備のために215億円を計上。

特異な才能を持つ児童生徒への指導の在り方を検討している文科省の有識者会議は12月17日、今後の検討の方向性や議論すべき論点をまとめたメモを公表した。多様な児童生徒に応じた教育を実現するという基本的なスタンスの一環として指導・支援を検討し、特異な才能のある児童生徒が学習生活や学校生活で困難が生じている場合への対応策などについて議論を進める。

厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は12月17日、第40回会合をオンラインで開き、今後の児童福祉、母子保健、子ども・子育て支援に関する報告書案について、前回会議の修正部分を踏まえて検討を行った。裁判所による司法審査の導入では、施行までに実務家を含めた作業チームで具体的な運用について話し合うこととした。