小学生にとって身近な鉛筆から資源循環を考えてもらおうと、東京都品川区内の小学校などでこのほど、使用済みの鉛筆を再利用する実証実験が企業と連携して始まった。従来の鉛筆はバイオマス発電に、使い終わると芯がなくなる鉛筆は、回収した後に棒状肥料に加工されて各学校に送られ、植物栽培などに活用されるという。

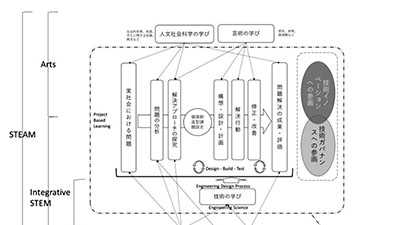

技術教育について研究する日本産業技術教育学会はこのほど、今後の技術教育の在り方をまとめた「次世代の学びを創造する新しい技術教育の枠組み」を策定し、同学会ホームページで公表した。枠組みでは、さらなる技術革新を促すために、普通教育における技術リテラシー教育と専門教育としての技術エキスパート教育の重要性を強調。

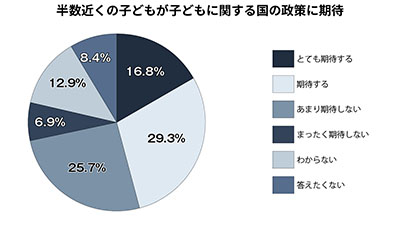

国連の世界子どもの日(11月20日)に合わせ、子どもの支援を専門に行うNGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」は同日、日本の子どもたちに聞いた、国による子どものための新しい取り組みに関するアンケートの結果を公表した。子どものための新たな省庁や法律を作ることについては、約半数の子どもが期待していた一方で、多くの子どもは政治に対して距離を感じている傾向が浮かび上がった。

「Beyond GIGA」をテーマに、未来の教育について議論する国際カンファレンス「Edvation×Summit2021」が、11月18日から21日まで4日間にわたってオンラインで開催された。20日には、教育に関する問題・課題への賛成・反対を読者・視聴者に聞き、インタラクティブに議論・討論するライブ番組「教育新聞 Edubate LIVE!」を配信。

文科省は11月22日、学校での新型コロナウイルス感染症対策の指針となる衛生管理マニュアルを改訂した。ワクチンの効果は100%ではないため、引き続き感染予防対策を継続する必要があることや、マスクの素材として不織布マスクが最も高い効果を持つことを追記するなど、今年5月に一部修正して以降の新しい動きや知見、データを反映させている。

文科省は11月22日、今年度「いじめ防止対策協議会」の初回会合を開き、いじめの重大事態について「学校がいじめとして認知できなかった」「迅速な調査組織の設置や調査の開始に至らなかった」といった課題があるとして、教育委員会にアンケートを実施する方針を決めた。

コロナ禍で子どもたちの栄養不足が指摘される中、東京都千代田区立千代田小学校(渡邉光一校長、児童331人)で11月19日、アプリを使って食事における栄養バランスの大切さを知る授業が行われた。児童らは好きな食べ物の絵をアプリで読み込み、一緒にどんな料理を食べればいいかを楽しみながら考えた。

学校運営などに地域が参画する「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」を導入している公立学校は、今年5月1日時点で前年度より2068校増加し、全体の33.3%に当たる1万1856校となったことが11月22日、文科省の調査で明らかになった。地域学校協働本部を整備している公立学校は、前年度より1341校増えて1万9471校(全体の54.7%)となった。

教員免許更新制を発展的に解消し事実上廃止するスケジュールについて、末松信介文科相は11月19日の閣議後会見で、「新たな仕組みに早期に移行する必要がある。次期通常国会で法改正が認められた場合、時間を置かずに速やかに施行する方向で進めるよう事務方に指示した」と述べ、来年度中に関連する改正法を施行する考えを表明した。

野田聖子少子化担当相は11月19日、同日の臨時閣議で決定した55兆円余りの新たな経済対策に盛り込まれた「こどもに関する政策パッケージ」の内容を明らかにした。子育て世帯への給付や、子供に関する福祉や教育など各種データの連携によるプッシュ型支援の実証事業などが盛り込まれた。

新たな行政組織「こども庁(仮称)」創設に向けて子供関連の施策を検討している、「こども政策の推進に係る有識者会議」の第5回会合が11月19日開かれ、これまでのヒアリングや構成員の意見をまとめた報告書案が示された。

未来の教育をどのように創造するかをイノベーターと共に議論する国際カンファレンス「Edvation×Summit 2021」に11月19日、デジタル庁デジタルエデュケーション統括を務める中室牧子氏が登壇し、これからの教育データの利活用について語った。中室氏は「所管によってばらばらに管理されているデータをどうつなぐかが最初の山。

大学入試センターは11月19日、来年1月に実施される大学入学共通テストの「受験上の注意」を公表した。今年1月の共通テストからの主な変更点としては、試験開始後に体調不良等を申し出た場合、当該教科・科目は追試験の対象にならないことになった。また、新型コロナウイルスのワクチンを接種していなくても受験できることなどが新たに盛り込まれた。

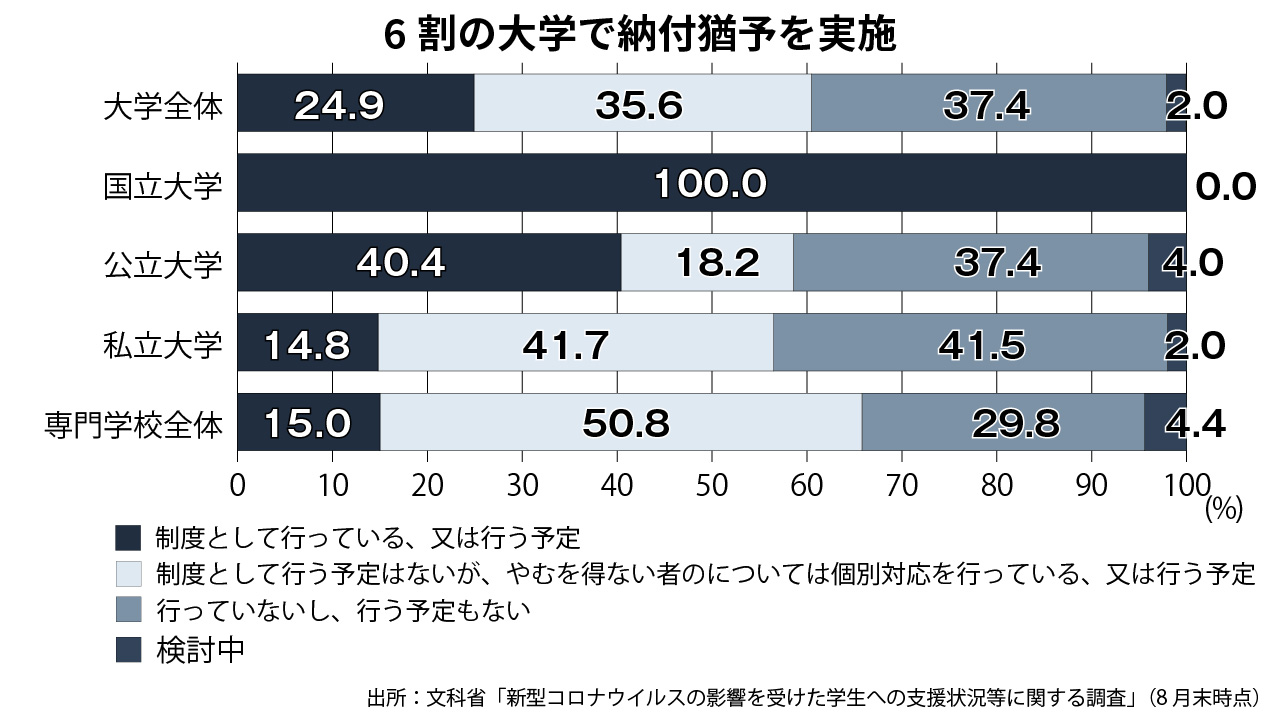

来年度の大学入学者について、全体の6割の大学が、経済的に困難な場合に「入学金の納付猶予」を実施することが、文科省の「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生への支援状況等に関する調査」で11月19日、分かった。高等教育の修学支援新制度に加え、独自の入学金減免を実施する大学は22.4%。文科省は同日、困窮する学生に入学金の納付期限の猶予、分納、減免などの措置を講じるよう、各大学に要請した。

未来の教育をどのように創造するかをイノベーターと共に議論する国際カンファレンス「Edvation×Summit 2021」が11月18日、開幕した。21日までの4日間で約40のプログラムが予定されており、YouTube Liveで配信される。主催は教育イノベーション協議会。後援に文科省、デジタル庁、東京都など。メディアパートナーに教育新聞社。

岡山県立玉島高校(甲本龍平校長、生徒724人)は11月18日、外務省の職員をゲストに招いた「外務省オンライン高校講座」を開催した。同省広報室の中房丙后(へいご)氏が、外務省の役割や海外での勤務経験について話したほか、有志の生徒が参加した座談会では高校生から進路相談が寄せられるなどした。

こども食堂への支援活動に取り組む認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」の湯浅誠理事長が11月18日、自民党の議員有志の勉強会で講演し、「こども食堂は多世代が交流する拠点として広がっている。貧困対策というと子供たちが来づらい場所になってしまうので、地域づくりの拠点と位置付けてほしい」と提言した。

来年4月からの18歳への成年年齢引き下げが迫る中、行政と連携し、不当表示の疑いがある広告を生徒が実際に調べ、消費者被害を減らす家庭科の授業が11月18日、埼玉県立蓮田松韻高校(浅見晃弘校長、生徒451人)で行われた。生徒はネット検索で実際の広告で問題がありそうな表現を分析。情報をうのみにせず、立ち止まって考える大切さを学んだ。

高校生や大学生300人を対象にした、生理を巡る学校生活についての調査結果が11月18日、公表された。生理の影響で学校や部活動を休みたいと思ったことがある回答者は93%に上った一方で、このうち68%が欠席するのを我慢した経験があることが分かった。休めなかった理由については、成績や内申点への影響を挙げる回答者が多かった。

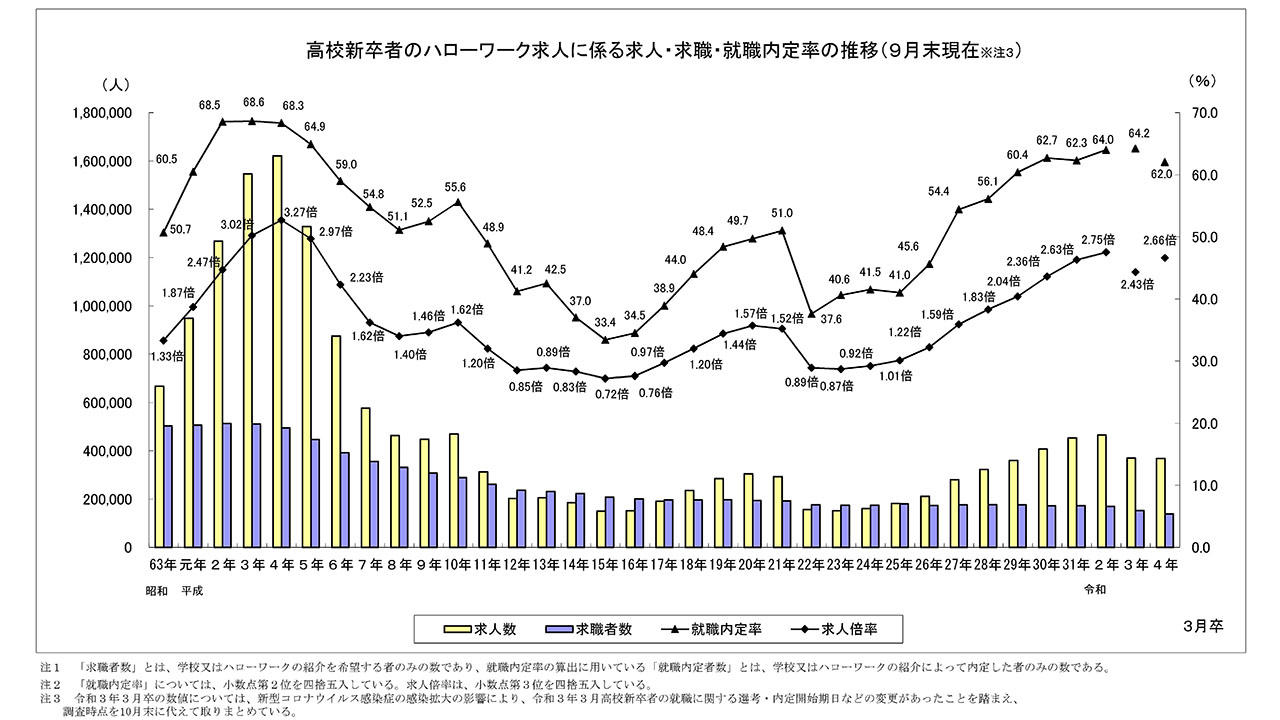

厚労省がこのほど取りまとめた、来年3月に高校と中学校を卒業する生徒の9月末時点でのハローワーク求人における就職内定状況によると、高校新卒者の就職内定率が、昨年の10月と比べて2.2ポイント減少していることが分かった。新型コロナウイルスが採用スケジュールに影響したり、宿泊業界や飲食業界などで求人数が減少したりしたことが関係しているとみられる。

政府の規制改革推進会議子育て・教育・働き方ワーキンググループ(WG)は11月17日、第5回会合を開き、オンライン授業について引き続き議論した。非常時のオンライン授業が出席扱いとならず、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」に含まれる現行の対応について、以前の会合に続いて再び、一部の委員から「納得できない」という声が上がり、文科省の担当者が説明に追われた。

国や地方のデジタル化推進などを検討する政府のデジタル臨時行政調査会(会長・岸田文雄首相)の初会合が11月16日、首相官邸で開かれ、岸田首相は、即座に対応する課題の1つとして、貧困や虐待などから子供たちを保護するためのデジタル基盤の整備を急ぐ考えを示した。子供たちを見守るデータ連携システムの整備は、現在、内閣府を中心に検討が進められており、新たに創設が検討されている「こども庁(仮称)」に受け継がれる見通し。

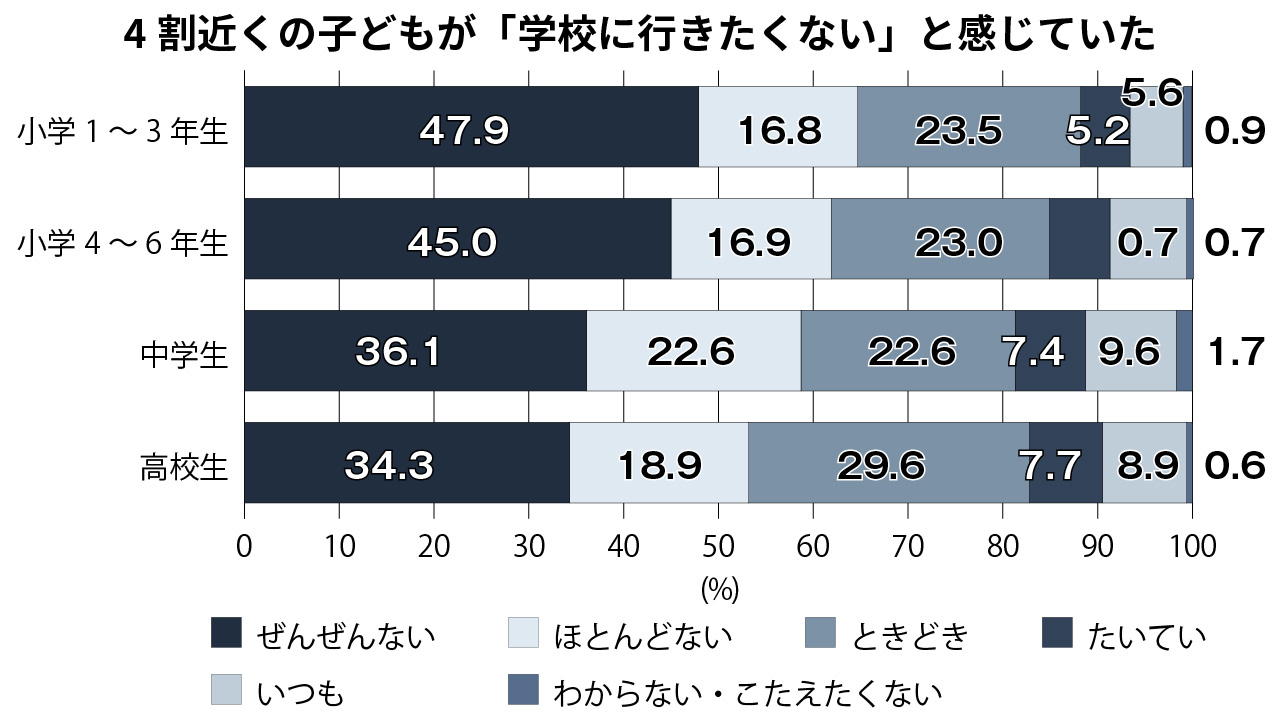

新型コロナウイルスの感染が拡大し、一部の自治体で休校などが行われた今年9月に、4割近くの子どもたちが「学校に行きたくない」と感じていた――。そうした傾向が、11月17日に国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」が公表した、「コロナ×こどもアンケート」の第6回調査で指摘された。子どもの新型コロナウイルスのワクチン接種では、学年が上がると希望する割合が増えていった。

コロナ禍によるアルバイト減少などで、生活費確保に苦しむ学生や奨学金の返済に苦しむ若者が増えているとして、労働者福祉中央協議会(中央労福協)の神津里季生会長や中京大学の大内裕和教授らが11月16日、奨学金返済や教育費負担を軽減する税制支援を求める要請書を、1万3846人分の署名と共に文科省に提出した。

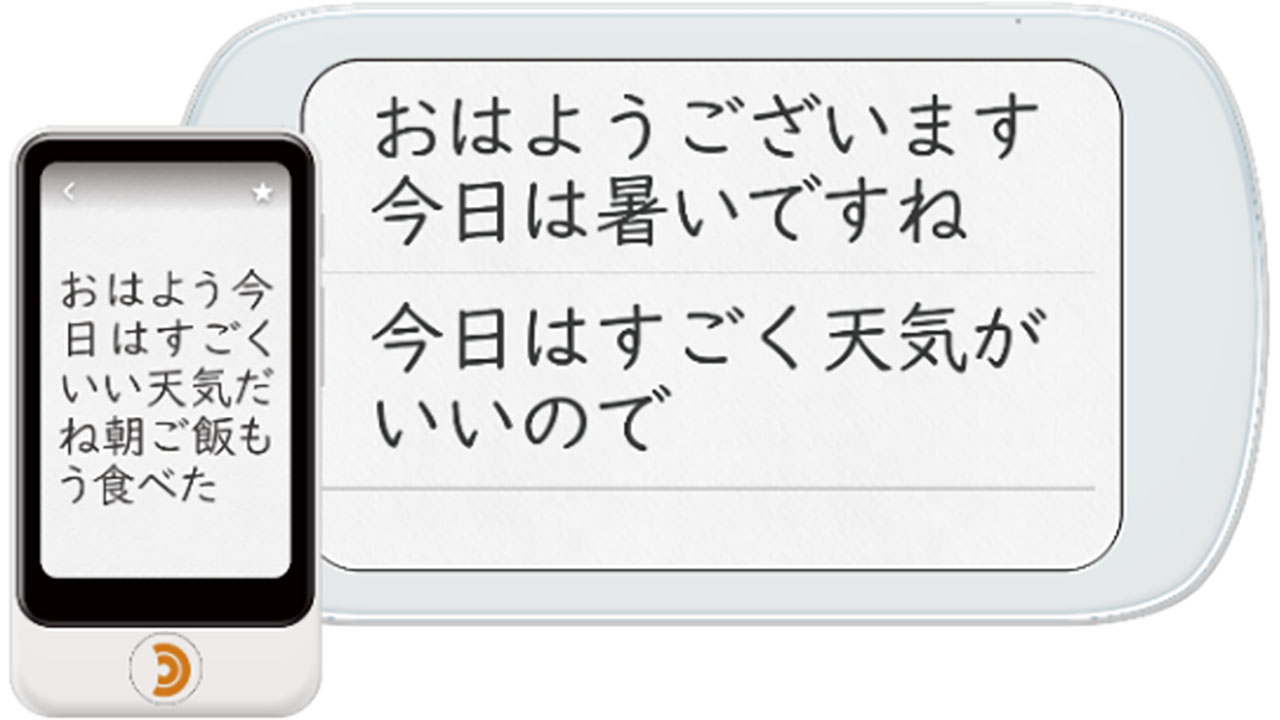

コロナ禍でマスク越しに会話する機会が増えたことによる、聴覚障害のある子どもたちのコミュニケーションの壁を取り払いたい――。そんな思いから、NPOとIT企業がタッグを組んで、学校現場にAIボイス筆談機を無償貸与する共同プロジェクトをスタートさせた。現在、28校から申し込みがあり、プロジェクトでは聴覚障害のある子どもたちがいる学校に1台でも多く活用してもらいたいと期待を寄せる。

教員免許更新制の廃止を受けて導入される新たな教員研修制度で、研修を受けない教員に対し、職務命令による受講や地方公務員法上の懲戒処分が想定されていることについて、末松信介文科相は11月16日の閣議後会見で、「一方的に研修を命じるのではなく、教師と学校管理職が研修受講履歴を活用しながら対話を行い、しっかりとキャッチボールをしてほしいというのが私の思い。

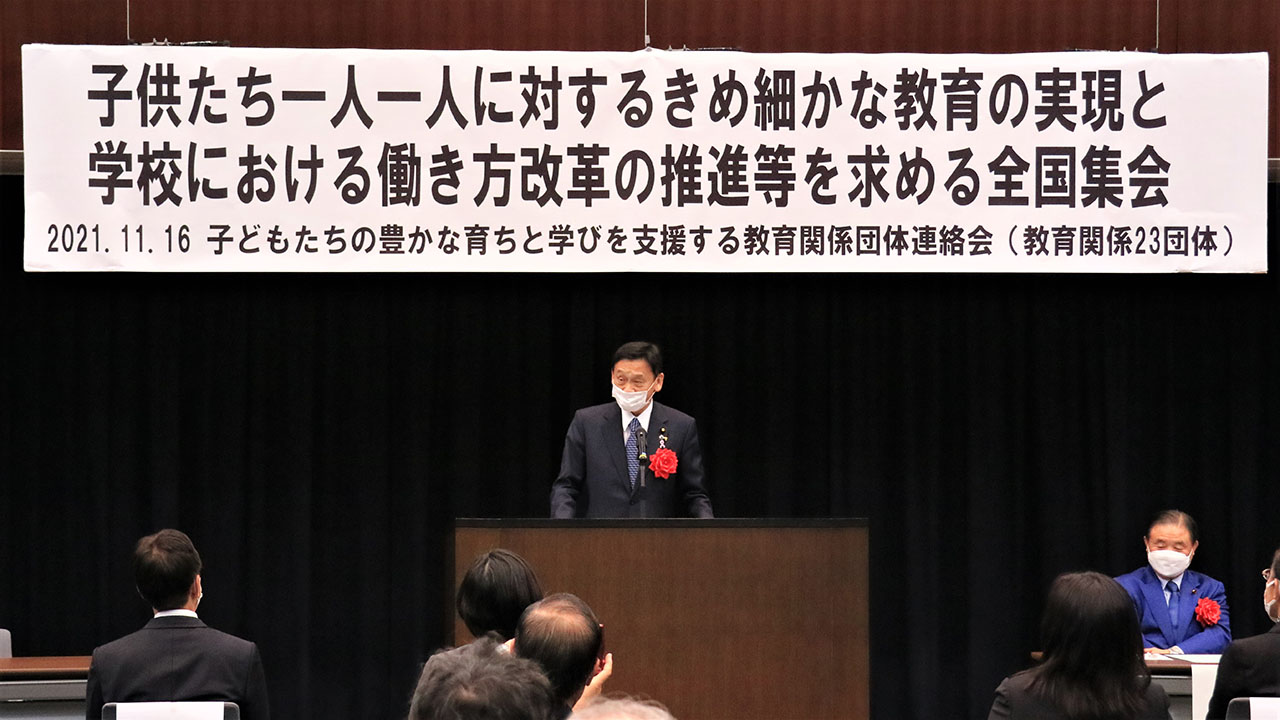

校長会や教育長会、日本PTA全国協議会など、教育関係23団体で構成される「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」は11月16日、東京都千代田区の参議院議員会館で全国集会を開き、中学校や高校も含めた少人数学級の実現や、小学校高学年の教科担任制導入に合わせた教職員定数の改善、学校における働き方改革の推進などを求めるアピールを採択した。

子ども家庭福祉に関する制度改革などを協議している厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は11月16日、第37回会合をオンラインで開き、前回会合に引き続き、子ども家庭福祉分野の新たな資格である「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)」の制度の骨格について議論するとともに、これまでの議論をまとめた骨子案を検討した。