「こども庁(仮称)」の創設に向けて検討を進めている、自民党の「『こども・若者』輝く未来創造本部」(本部長・茂木敏充幹事長)の会合が12月2日、同党本部で開かれ、政府側がこども庁の体制などを盛り込んだ基本方針を示した。こども庁を、こども政策を一元化する司令塔として内閣府の外局に位置付け、他省庁への勧告権などを持たせる内容。

子どもの権利保障や「子ども基本法」の制定を求める院内集会が12月1日、参議院議員会館で開かれた。子供の支援活動に取り組む団体などでつくる「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン実行委員会」の主催で、野田聖子少子化担当相らも参加。政府が準備を進めているこども庁の設置とともに、子供の権利を守るための「子ども基本法」の制定が必要だと訴えた。

全国的に問題となっているヤングケアラーの支援をテーマにしたイベントがこのほど、鳥取県で開催され、(一社)ヤングケアラー協会の宮崎成悟代表理事やNPO法人D×P の今井紀明理事長らが登壇し、パネルディスカッションを行った。相談窓口に寄せられた10代の悲痛な声が紹介され、学校の役割も議論された。

校則の見直しの一環で、名古屋市教委は12月1日、市立中学校の体育の授業などで着用するジャージについて、各校で自由化も含めて幅広く議論をするよう、校長らに促した。

国連の世界子どもの日(11月20日)に合わせ、ユニセフ(国連児童基金)はこのほど、日本を含めた世界21カ国を対象に初めて行った「変わりゆく子ども時代プロジェクト(原題:The Changing Childhood Project)」の調査報告書を公表した。今の子どもたちが大人になったときに、親世代より経済状況が良くなっていると考えている若い世代の割合は、日本が参加国中で最低となった。

中教審の教員免許更新制小委員会で、教員免許更新制を事実上廃止する代わりに教員と学校管理職の積極的な対話を通して研修の受講を奨励し、「学び続ける教師」を目指すとした審議まとめが了承されたことなどを巡って、初等中等教育分科会は12月1日、オンライン会合を開いて意見を交わした。

GIGAスクール構想によって学校現場で端末の1人1台環境が整う中、テストでも端末の活用を進める動きが活発になっている。愛媛県教委では、県内全ての公立学校で利用可能なCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)のプラットフォームである「えひめICT学習支援システム」を開発し、来年1月に県内の小学5年生と中学2年生の約2万人に悉皆(しっかい)で行われる同県学力診断調査を、このシステムで実施する。同県がCBTのプラットフォームに乗り出した狙いを取材した。

未知の宇宙を切り口に、中高生に探究の大切さを教えよう――。東京理科大学の学生が、宇宙をテーマにした中高生向けの探究学習プログラムを企画するプロジェクトが11月28日、同学で開催された。日本人女性初の宇宙飛行士である向井千秋さんが研究代表を務める「宇宙教育プログラム」の一環で、来年1月には学生が講師となり、中学校や高校で授業をする計画。

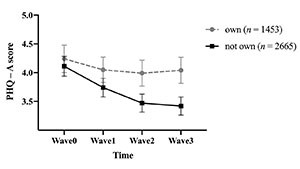

新型コロナウイルスが子どものメンタルヘルスに与える影響について、弘前大学の研究グループはこのほど、低年齢の子どものスマートフォンの所有が、コロナ禍でのメンタルヘルスのリスク要因になっている可能性があるとする研究成果を発表した。スマートフォンを持っている子どもとそうでない子どもを比較したところ、昨年12月と今年3月の時点で、スマホを持っている子どもの抑うつ症状が、持っていない子どもよりも有意に悪化した。特にこの結果は小学4年生で顕著だった。

文科省と厚労省がこのほど公表した「大学等卒業予定者の就職内定状況調査(10月1日時点)」によると、大学生の就職内定率は71.2%で、コロナ禍の影響で落ち込んだ前年同期から1.4ポイント上昇した。短期大学や専門学校も同じく上昇したが、高等専門学校は前年に続いて落ち込んだ。

野田聖子少子化担当相は11月30日の閣議後会見で、新たな行政組織「こども庁(仮称)」の創設時期について、「早ければいいというものではない。教育や保育を現場で担うのは地方自治体であり、十二分に情報共有して同じレベルでスタートを切れるよう歩まなければならない」などと述べ、2023年度の創設を視野に丁寧に準備を進める意向を示した。

第3期スポーツ基本計画の策定に向けて議論を進めてきたスポーツ審議会スポーツ基本計画部会は11月29日、第10回会合を開き、これまでの議論を踏まえた第3期スポーツ基本計画の中間報告素案がスポーツ庁から示された。2023年度から始まる中学校における土日の部活動の地域移行を踏まえ、学習指導要領での部活動の位置付けを見直すと明記した。

児童福祉法などの法改正を視野に、子ども家庭福祉に関する今後の施策を検討している厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は11月30日、第38回会合をオンラインで開き、前回会合から加筆修正された骨子案について協議した。今回示された骨子案では、前回までの議論を踏まえ、虐待の疑いがある子どもの一時保護への司法審査の導入について大幅に追記。

GIGAスクール構想による1人1台端末と高速大容量通信環境の活用に取り組む中、文科省は11月30日、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の調査研究船と学校などをつなぎ、深海無人探査機による実験や探査の様子を教室に届ける特別講座を、来年1月18日午後2時から実施することを明らかにした。対象は小学校高学年だが、小学校低中学年や中学生など誰でも参加できる。所要時間は45分間。

教育・福祉など子ども関連のデータを教育委員会に一元化した大阪府箕面市の担当者が11月26日、こども庁の創設を目指す自民党議員有志の勉強会に登壇し、これまでの成果を報告した。集約した情報を定点観測することで、見守りや支援が必要であるにもかかわらず、学校で対象として認識されていなかった「ノーマーク」の子どもを発見し、支援につなげることができたと話した。

子どもたちにジェンダー平等について考えてもらおうと、ガールスカウト日本連盟はこのほど、小学生向けのオンラインプログラム「わたし と みんな」を制作した。動画を見て、ワークシートに整理した自分の考えを基に、子どもから大人まで、ジェンダーについて一緒に話し合うことができるようになっている。

新たな行政組織「こども庁(仮称)」創設に向けて子供関連の施策を検討してきた「こども政策の推進に係る有識者会議」は、「全てのこどもの健やかな成長、Well-beingの向上」などを基本理念に掲げた報告書をまとめ、清家篤座長(日本私立学校振興・共済事業団理事長)が11月29日、首相官邸で岸田文雄首相に手渡した。

同年齢の児童生徒の中で、知能や創造性、芸術、運動、特定の学問ごとの能力で一定以上の能力を示す「特異な才能のある児童生徒」に関する文科省のアンケート調査で、回答した504の教育委員会のうち、94.0%に当たる474の教委が支援策は「なし」と回答していたことが11月29日、文科省の有識者会議で報告された。

持続可能な社会の創り手を育む教育(ESD)の推進に向けて、第13回ユネスコスクール全国大会・ESD研究大会(文科省、日本ユネスコ国内委員会主催)が11月27日、オンラインで開催された。日本のユネスコ加盟70周年を記念した特別座談会が行われ、気候変動問題などの世界的な課題に対して主体的に行動していく子どもたちを育てるために、今こそESDやユネスコスクールの真価が問われていると、登壇者から期待を込めたエールが送られた。

11月27日にオンラインで開かれた第13回ユネスコスクール全国大会・ESD研究大会では、東日本大震災の発生から10年を迎えたことを受け、宮城教育大学とつないでパネルディスカッションが行われた。ユネスコスクールにもなっている宮城県気仙沼市の公立小学校の教員らが登壇し、地域と連携した避難訓練や教科の中で取り組む防災教育の実践の成果、次世代への記憶の継承に向けた課題などを報告。

政府は11月26日夕、臨時閣議を開き、経済対策を盛り込んだ一般会計総額35兆9895億円の今年度補正予算案を閣議決定した。文科省関連は総額1兆5487億円。

来年度予算の編成に向けた自民党文科部会(部会長・山本朋広衆院議員)の会合が11月26日、党本部で開かれ、党内でまとめた予算編成の基本方針を示す大綱案が示された。大綱案には「少人数学級や教科担任制を可能とする教職員定数の改善や支援スタッフの活用等の推進」との文言が盛り込まれ、来年4月からの小学校の教科担任制の導入に合わせて定数増を求めている文科省と歩調を合わせる形で、教員確保への意欲を示している。

学校保健安全法に基づく学校安全推進計画の改訂について協議している中教審初等中等教育分科会の学校安全部会は11月26日、第8回会合をオンラインで開き、文科省から示された第3次学校安全推進計画の答申素案について検討した。

マスク姿の授業やオンライン授業でも、児童生徒を引き付ける力を身に付けたい――。教職志望の学生を対象にしたユニークな特別講座が11月26日、東京理科大学で開催された。同学教育支援機構教職教育センターの井藤元准教授が主催し、フリーアナウンサーとして活躍する長﨑真友子さんをゲスト講師に招いた。

政府のデジタル臨時行政調査会で、貧困や虐待などから子供たちを守るデジタル基盤を整備する方針が示されたことを受け、子供に関する情報・データ連携システムの整備に向けて4府省庁の4副大臣によるプロジェクトチーム(主査・小林史明デジタル副大臣)が発足し、11月26日、初会合が開かれた。

生徒指導提要の改訂を検討している文科省の協力者会議は11月26日、第5回会合を開き、目次構成など改訂の方針を確認した。「生徒指導の基本的な進め方(第Ⅰ部)」「個別の課題に関する児童生徒への対応(第Ⅱ部)」の2部構成とし、第1部で総論、第2部ではいじめ、暴力行為など個別課題を取り上げることで、学校現場が必要に応じて参照しやすくする。

子供たちの探究力を育てる具体策などについて検討している、文科省など3府省でつくるワーキンググループの第4回会合が11月25日、内閣府で開かれ、「教育・人材育成政策パッケージ」策定に向けた中間まとめの骨子案が示された。

東京都は11月25日までに、教育委員会の2022年度予算要求(見積)をまとめ、教育のDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の一環として、都立高校などの1人1台端末環境の整備に41億円を計上した。端末は保護者負担で購入するが、都が一部を補助する形で、22年度の入学生から段階的に整備する。