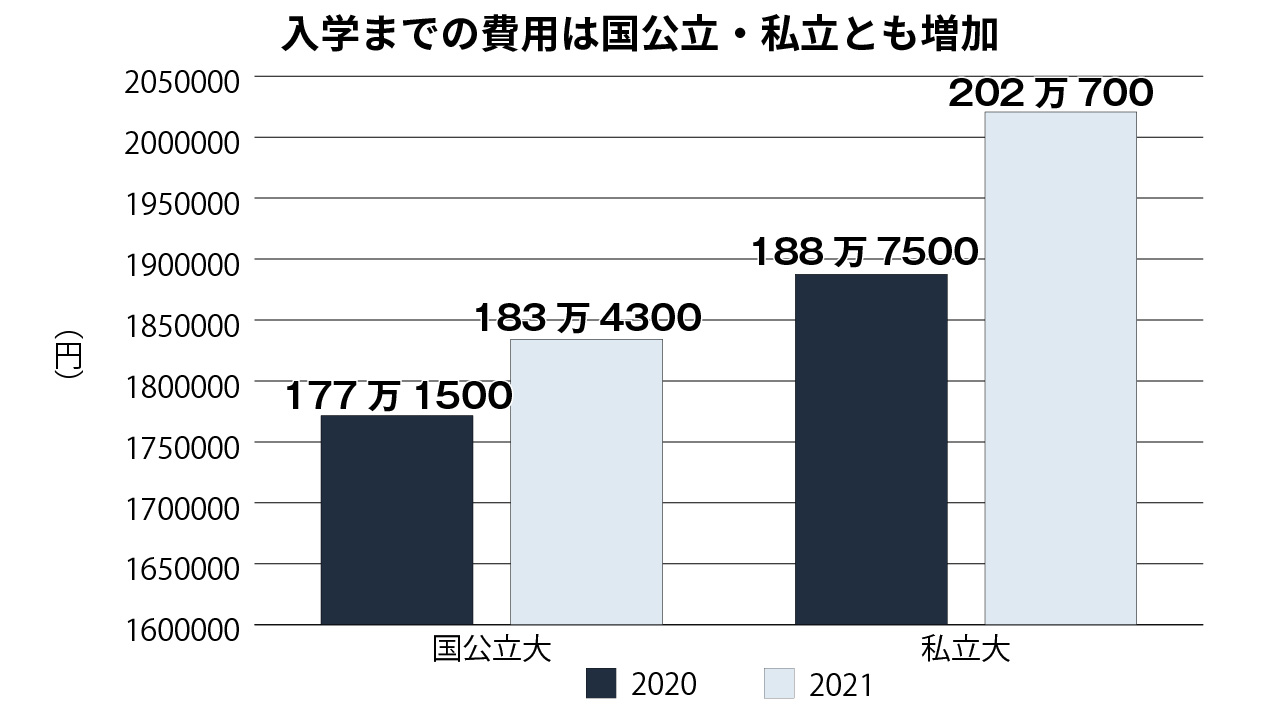

全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)が今年春に新入生の保護者に行った調査の結果で、入学までにかかった費用は国公立が平均183万4300円、私立は平均202万700円に上り、いずれも前年を上回っていたことが、このほど分かった。出願費用などが減った一方で、教科書・教材購入費用などが増えたほか、オンライン授業に対応するためのパソコン購入なども負担になったとみられる。

中教審の「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会、教員免許更新制小委員会は11月15日、合同会議を開き、教員免許更新制を「発展的に解消」することで事実上廃止し、代わりに教員が受けた研修の履歴をシステム上で管理し、それを基に教員と学校管理職が積極的に対話することを通して研修の受講を奨励し、「学び続ける教師」の実現を目指すとした審議まとめを了承した。

虐待の可能性などから、児童相談所が子どもを一時保護とした場合に、新たに司法審査を導入することを議論してきた厚労省の「児童相談所における一時保護の手続き等の在り方に関する検討会」は11月15日、検討会としては最後となる第9回会合を開いた。

孤独・孤立対策に関する重点計画づくりに向けて設置された、政府の有識者会議の初会合が11月12日開かれ、孤独や孤立に陥っても支援を求める声を上げやすい社会づくりなどに向けて議論が交わされた。年末までに重点計画をまとめる方針。会合では、子供の孤立・孤独対策に関連して子供の自殺の急増などが取り上げられ、委員から「子供にとって身近な学校をプラットフォームとして、自殺予防教育などを子供に働き掛けていくことが重要だ」といった意見が出された。

GIGAスクール構想で整備された1人1台端末。新たな学びの可能性を開く一方で、いじめに使われるなどのリスクも指摘されている。そうした背景も踏まえ、東京都江東区立明治小学校の植木竜司主幹教諭が日々、児童に伝えているのは「インターネット空間は、教室と同じ公共空間である」ということだ。

長野県教委は11月12日、県内の公立学校に通う小中高校生らを対象にした、発達障害についての実態調査の結果を公表した。今年8月末時点で何らかの発達障害があると診断や判定を受けた児童生徒のいる学級は、小学校の通常学級で39.2%、中学校の通常学級で41.7%だった。高校では全日制、定時制、通信制の全99校で、発達障害と医師の診断を受けている生徒が在籍することが分かった。

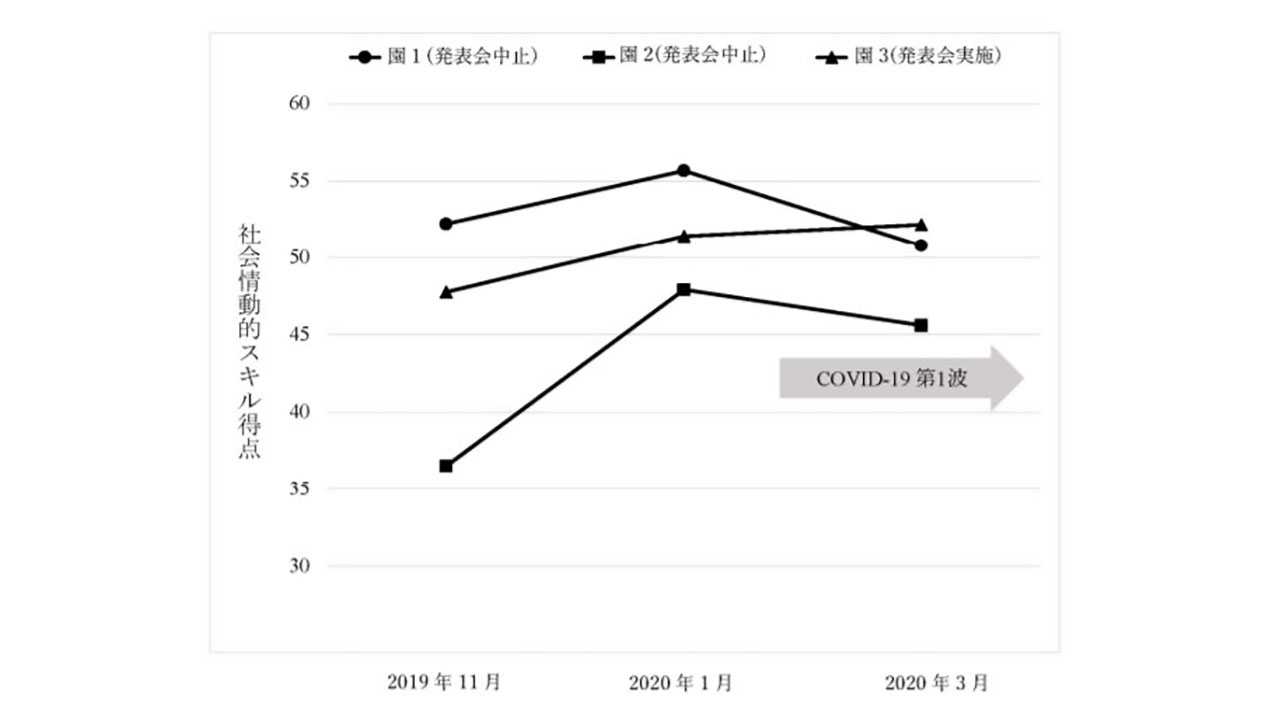

新型コロナウイルスの感染拡大による長期間の保育所の休園がどのような影響を与えたかを調べた、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野の藤原武男教授と土井理美特別研究員の研究グループはこのほど、第1波の間は、保育所に通っている子どもたちの社会情動的スキルが低下傾向にあったことを明らかにした。

教員採用試験での北方領土の取り扱いについて、末松信介文科相は11月12日の閣議後会見で、「採用選考は都道府県教育委員会の判断と責任の下で行われる」とした上で、「私が仮に現場にいたとしたら、何年かに1回はきちんと作成したい」と述べ、都道府県が行う教員採用試験で北方領土に関連する出題を行うことが望ましいとの考えを表明した。

衆院選後の新体制で初めてとなる自民党文科部会(部会長・山本朋広衆院議員)が11月12日、東京都千代田区の党本部で開かれた。来週中にまとめられる新たな経済対策を巡って、委員から「遠隔教育のためのWi-Fi環境整備などへの支援を強化してほしい」「災害時に避難所となる学校体育館の整備を進めてほしい」といった声が上がり、山本部会長が同党政調全体会議に報告することになった。

全国の国立大学などから構成される国立大学協会(国大協)は11月12日、今年度の第2回総会を都内で開き、2025年から大学入学共通テストに追加される「情報」を国立大の受験生に課すかどうかについて、来年1月に予定されている次回総会まで結論を持ち越す方針が入試委員会から報告された。

近い将来、AIを教育現場で活用する日が来る――。茨城県水戸市立梅が丘小学校(豊田雅之校長、児童712人)でこのほど、豊田校長が講師役となり、「AIプログラミング」をテーマとした校内研修が行われた。同校では以前より、教員の得意を生かした校内研修「ウルトラタイム」を月に1回程度行っている。

慶應義塾大学の石戸奈々子教授と、セサミワークショップの長岡学日本代表によるトークセッションが11月11日、東京都品川区のU-NEXT本社で開催された。STEAM教育との向き合い方や、子ども向け教育番組『セサミストリート』の取り組みを踏まえた教育の在り方について語り合い、石戸教授は「例えばモノづくりのように、断片的な学びを統合して活用する能力が大切。

企業と連携した授業をしたいけれど、伝手がない――。そうした学校の悩みを解決しようと、子ども教育科学創造研究所(SCLA)はこのほど、出前授業を提供する企業と出前授業を希望する学校をつなげるマッチングサイト「出前授業どっとこむ」を開設した。学校も企業も無料で登録でき、手間のかかるスケジュール調整などもコンシェルジュが担う。

特別支援教育の新たな学びに対応した学校施設の在り方を検討する、文科省の有識者会議の第2回会合が11月11日、オンラインで開かれ、ICT活用を見据えた学校施設の整備をテーマに、中野泰志臨時委員(慶應義塾大学経済学部教授)が報告した。中野臨時委員は、特別支援教育でのICT活用は困難さを軽減するためにいち早く進められてきた経緯に触れながら、視覚障害や聴覚障害など多様な障害を包括できるインフラ整備が教室内外で必要だと指摘。

ICTを活用した学びの最前線を取り上げる「eラーニングアワード2021フォーラム」が、11月11日からオンラインで始まった。初日は「増え続ける学習ビッグデータを、如何に教育に活用できるか?」をテーマとしたパネルディスカッションが開かれ、教育や企業研修に関する産業界のリーダーらが意見交換した。

AIやロボットを子どもたちに身近に感じてもらおうと、ミクシィは11月8日、同社が開発している自律型会話ロボットの「Romi」(ロミィ)を、小中一貫校の東京都渋谷区立渋谷本町学園に試験導入すると発表した。小学1年生~中学3年生の教室にロミィが入ることで、子どもたちのコミュニケーション能力を育むなどの狙いがある。

神戸市立葺合(ふきあい)高校(生徒1065人、清家豊校長)は11月10日、インドと日本をZoomでつなぎ、同校の1年生とインドの中学生が国際交流するオンラインプログラムを開催した。両国の生徒はブレイクアウトルームでグループに分かれ、それぞれの文化や母国語について、英語で語り合い親睦を深めた。

GIGAスクール構想が本格始動してから半年が過ぎ、教育新聞が10月初旬に行った教諭・学校管理職向けのウェブアンケート(有効回答数475人)によると、学校現場のさまざまな場面で1人1台端末の活用が進んでいることが分かった(関連記事:【GIGA発進】3人に2人が制限感じる 教育新聞調査 )。

GIGAスクール構想で小中学校に配備された1人1台端末のチャット機能が児童生徒同士のトラブルにつながる事例が起きていることについて、末松信介文科相は11月10日、臨時閣議後の会見で、「チャット機能の適切な活用事例の情報発信に取り組むことが大事だ。特に教師が児童生徒の書き込みを確認できる設定にすることはいいと考えている」と述べ、チャット機能の設定や指導に工夫するよう学校現場に促した。

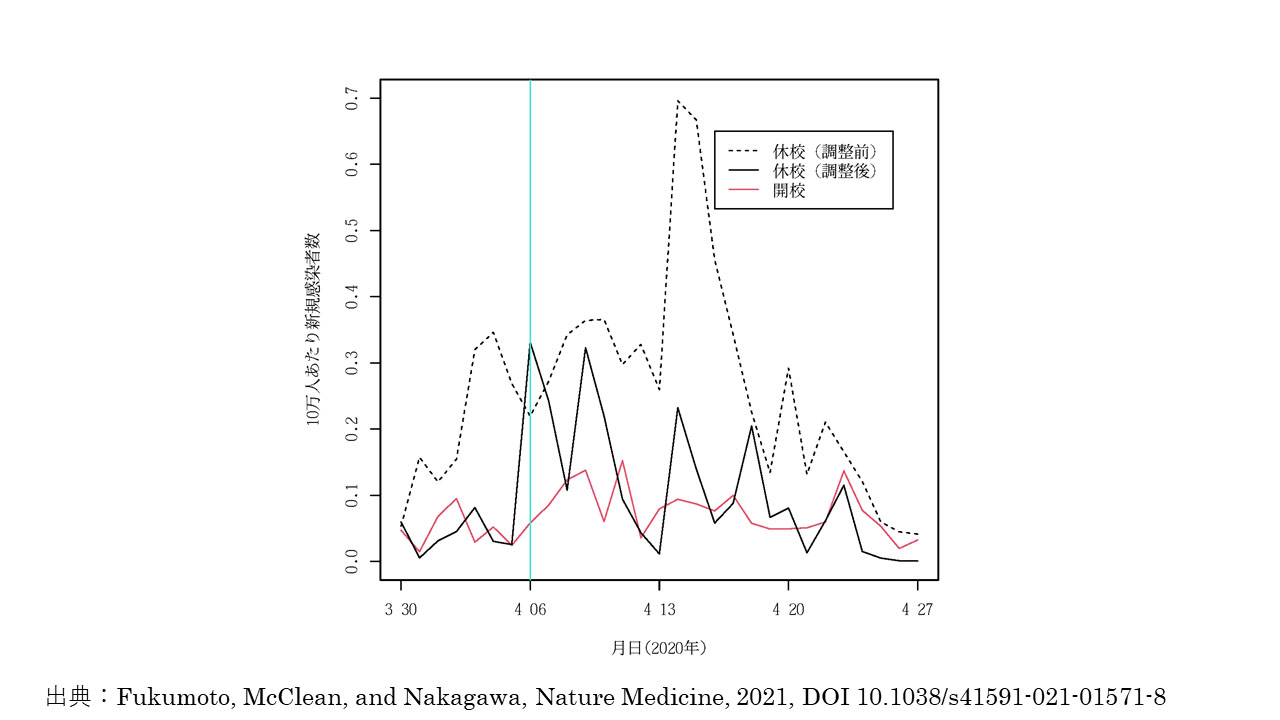

昨年春の小中学校の臨時休校は、新型コロナウイルスのまん延を抑制する因果的な効果はなかったとする論文を、学習院大学の福元健太郎教授らがこのほど、『ネイチャー・メディシン』誌に発表した。先行研究と比べ、休校と感染拡大防止の因果関係について、より厳密な分析を行ったことが特徴。

今年10月の児童生徒の新型コロナウイルス感染者数は769人となり、9月(1万2305人)の1割以下の水準まで急減したことが11月10日、文科省の集計で明らかになった。学校が本格的に再開した昨年6月から今年10月末までの間に、幼児・児童生徒の感染者数は8万4211人、教職員は7843人となった。

子供関連の施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁(仮称)」創設に向けての検討をしている、有識者会議の第4回会合が11月10日開かれ、前東京都三鷹市長などへのヒアリングに続いて報告書の骨子案イメージが示された。

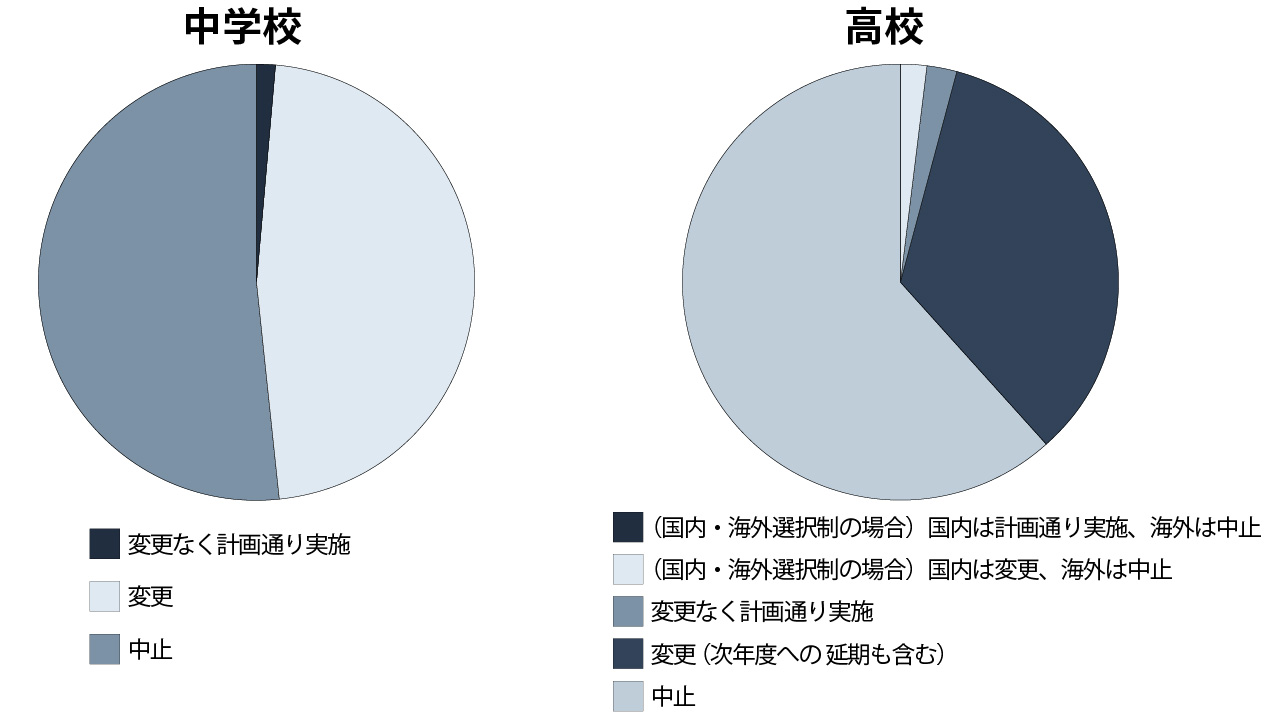

日本修学旅行協会は11月8日、全国の中学校と高校を対象に昨年度の修学旅行の実施状況を調査した結果の速報版を公表した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、中学校の5割、高校の6割が修学旅行を中止したと回答。実施した学校でも班別自主行動の実施率が下がるなど、感染防止対策から、従来行われていた活動も制限を受けていた。

国の予算執行の無駄や事業の効果を公開で検証する政府の「秋のレビュー」が11月9日行われ、教育現場のオンライン化の推進が取り上げられた。席上、評価者である有識者から「教育の目標に向かって、どのような効果が期待できるのか、そうしたICT活用の目的をはっきり示すべきだ」「ICT活用によって教育の目標がどの程度達成できたのか、客観的で多面的な指標を数多く設定し、達成度合いを語っていくべきだ」などと、ICT活用の目的の明確化や達成度を測る指標の改善を求める意見が相次いだ。

国の事業を外部有識者が公開で点検する「秋の年次公開検証(秋のレビュー)」が11月9日、行われ、子供の貧困に関連するテーマとして「子供の貧困・シングルペアレンツ問題」と「子供を見守るためのデータ連携」が取り上げられた。

SDGsが注目される中、その原則である「誰一人取り残さない社会の実現に向けて」をテーマに、第18回B&G全国教育長会議(ブルーシー・アンド・グリーンランド財団主催)が11月9日、都内で開かれ、全国の自治体から教育長131人が参加した。スクールソーシャルワークが専門の山野則子大阪府立大学教授が講演し、全ての子どもが通う学校を拠点として、困難を抱える子どもを洗い出し、支援につなげていく重要性を訴えた。

子供関連の施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁(仮称)」の創設などに向けた検討をしている、有識者会議の第3回会合が11月8日に開かれ、NPO法人や少子化対策に詳しい専門家など5人からヒアリングを行った。

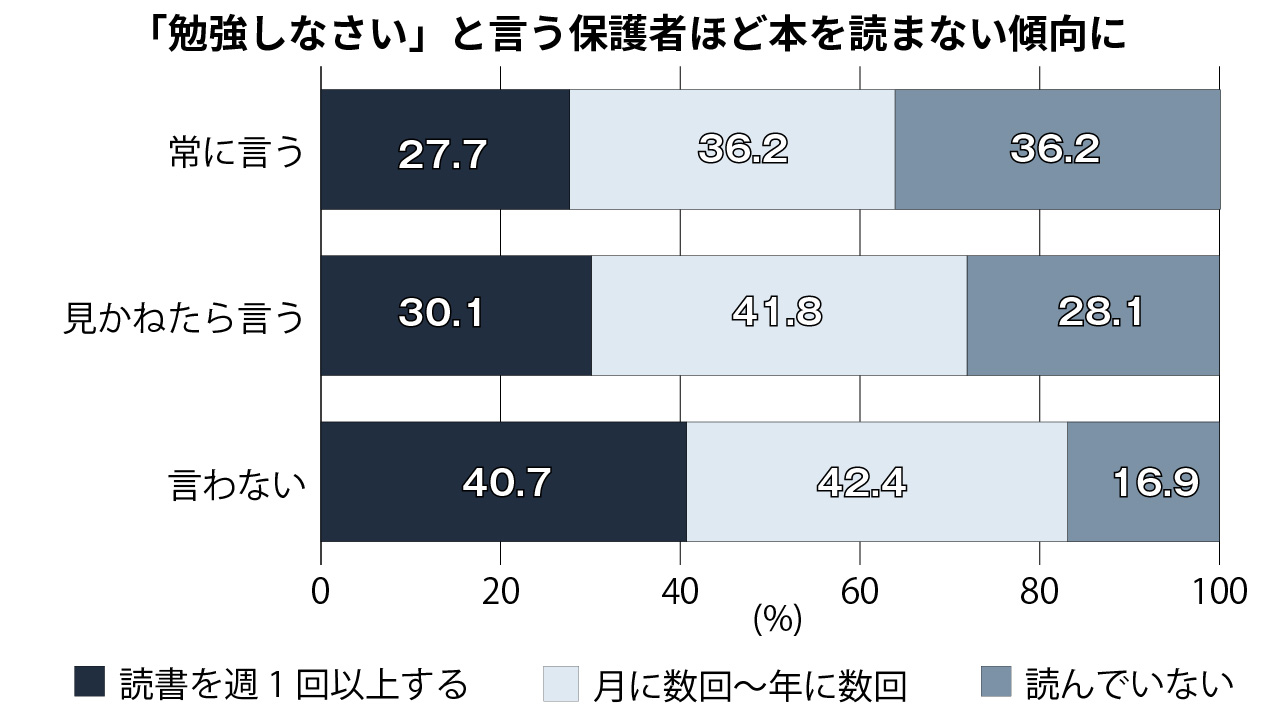

子どもに「勉強しなさい」と言う保護者ほど、自分は読書をしていない――という“残念な結果”が11月8日、個別指導塾などを展開するやる気スイッチグループが行った「読書に関する親子アンケート調査」で示された。