今春から本格始動したGIGAスクール構想を巡って、教育新聞が10月初旬に実施した教諭・学校管理職向けのウェブアンケート(有効回答数475人)では、初期の混乱をどうにか乗り越え、手応えを感じ始めている学校の姿が垣間見えた。一方で、依然としてGIGA端末の活用と働き方改革の両立に、頭を悩ませる教員の姿も浮き彫りとなった。

税金があるおかげで、トイレでうんこを流すこともできるのじゃ!――。財務省主税局は11月8日までに、子どもたちに人気の「うんこドリル」で税金の仕組みを理解できるコンテンツ「うんこ税金ドリル」を、同省ホームページで公開した。「うんこドリル」のメインキャラクターであるうんこ先生と一緒に、冊子やゲームで税金について楽しく学べる。

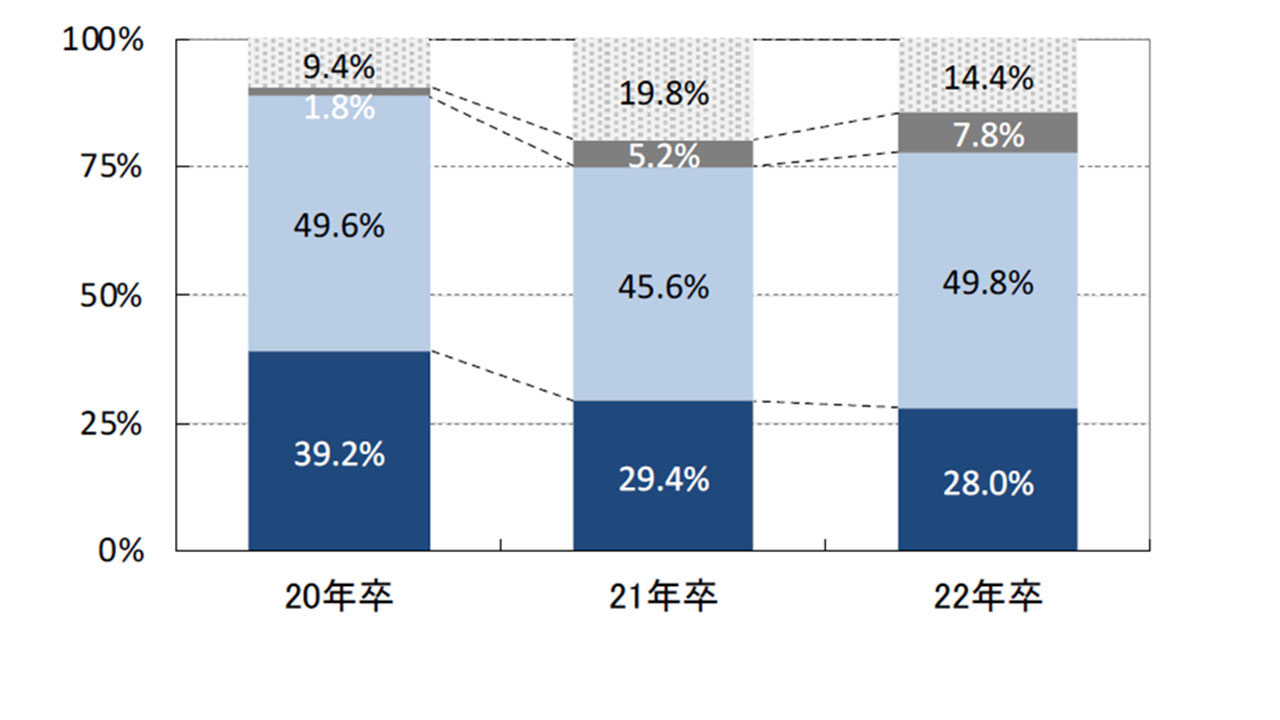

国内2279企業の2022年卒採用活動の内定状況などをまとめた調査結果がこのほど公表され、今年の採用活動について49.8%の企業が「前年並みに厳しかった」と回答した。特に内定者の辞退の増加で頭を悩ませる企業が、前年と比べ増えていた。調査はマイナビが実施した。

ファイザー製の新型コロナウイルスのワクチンについて、米当局が5歳から11歳の子供についても接種を推奨すると決めたことを受け、末松信介文科相は「厚労省と連携して必要に応じた対応をしていきたい。厚労省の判断に注目している」と現状での認識を説明。

文科省の「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の下に設置された、児童生徒の多様な個人的・家庭的背景を踏まえた指導の在り方を検討するためのワーキンググループ(WG)は11月5日、第3回会合を開き、生徒指導提要の改訂にあたって盛り込む内容の原案を議論した。

厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は11月5日、第36回会合をオンラインで開き、保護者からの虐待などで一時保護とするケースでの司法審査の導入や、子ども家庭福祉分野の新たな資格である「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)」の創設について検討した。一時保護の司法審査の導入では、事務局から提示された案について、現実的ではないなどの異論が相次いだ。

教育新聞が10月初旬に行った教諭・学校管理職向けのウェブアンケート(有効回答数475人)では、GIGAスクール構想が本格化して半年がたった学校の「現在地」が浮かび上がってきた。教育新聞「オピニオン」の執筆者で、東京都江東区立明治小の喜名朝博統括校長(全国連合小学校長会顧問)は「学校現場が果敢にチャレンジしていることが分かる」と評価する。

内閣府は11月5日、「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」の第3回会合を開き、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備について議論した。今回の会合には、東京大学大学院経済学研究科の山口慎太郎教授が登壇。山口教授は「子育て参加の男女格差解消が少子化対策のカギ」と訴え、女性に偏りがちな家事・育児の負担を軽減する施策を提言した。

今年1~9月に生まれた新生児に、どんな名前が多く名付けられたかを調べた「赤ちゃんの名前ランキング2021」を11月2日、ベネッセコーポレーションが公表した。男の子の名前では「蓮(れん)」が4年連続トップに、女の子の名前では「陽葵(ひまり)」と「紬(つむぎ)」が同率1位となった。

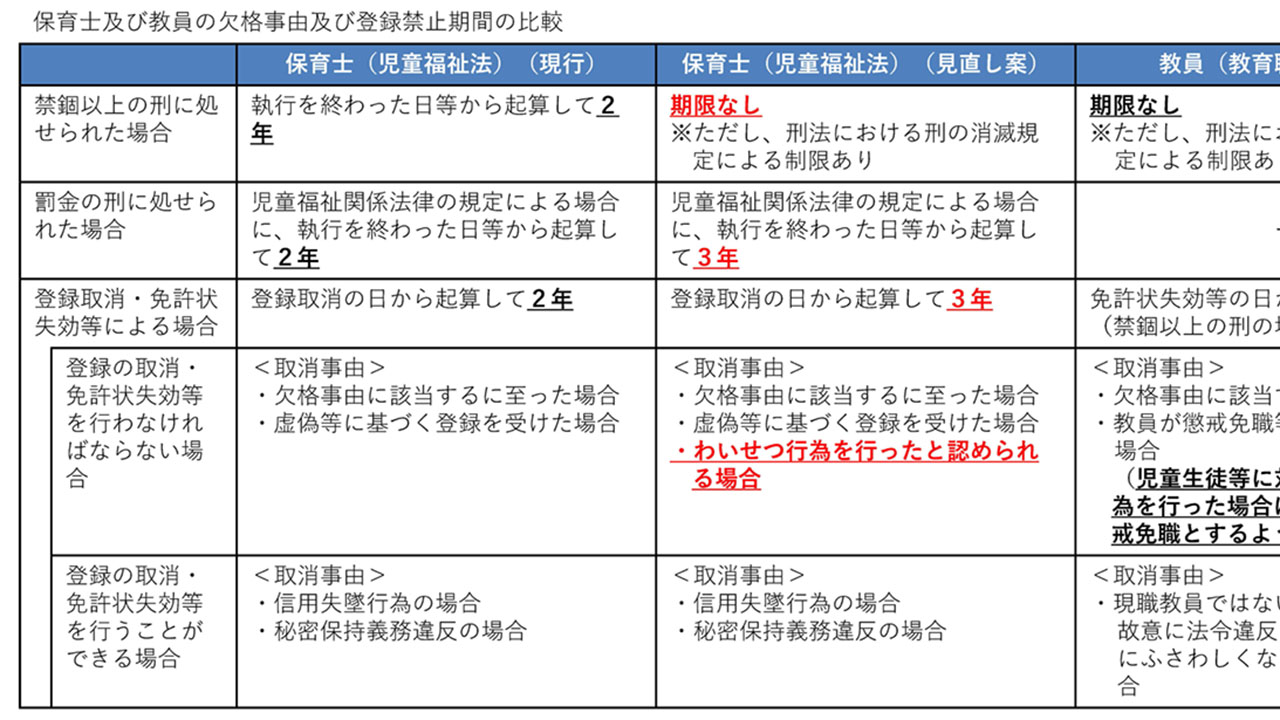

少子化が進む地域での保育所や保育士に関する施策を議論している厚労省の検討会は11月4日、第6回会合をオンラインで開き、保育士の人材確保や子どもへのわいせつ事案に対する対策強化などを話し合った。

総務省は11月2日、先日行われた第49回衆院選における18・19歳の投票率が、速報値で43.01%だったと公表した。18歳と19歳の間で投票率に大きな差がみられた。

東京都町田市の小学6年の女子児童が、同級生からいじめを受けていたという内容の遺書を残して自死したことを巡り、遺族が11月4日、遺族へのヒアリングもないまま一方的に送付してきた調査報告書は受け取れないとして、改めて「いじめ防止対策推進法」に基づく重大事態調査を行うとともに、遺族に寄り添った対応を求める要望書を町田市と同市教委に提出した。

国民生活センターはこのほど、乳幼児向けのカットパンを生後10カ月の男児が食べ、窒息死するなどの事故が相次いで起きたと発表した。咀嚼(そしゃく)が十分にできない1歳前後の乳幼児には、小さくちぎって与えるようにするなどの注意を呼び掛けている。事故を受けて製造事業者では、レシピや商品サイズの見直しを行うとしている。

家族の世話や介護を抱えながら学校に通っているヤングケアラーを巡り、日本財団はこのほど、ヤングケアラーの支援を行っている日本ケアラー連盟とケアラーアクションネットワーク協会の2団体に、計1475万円を助成すると発表した。2団体では、学校などに向けたヤングケアラーの理解啓発に関する研修動画の作成や、ヤングケアラー支援人材の育成に助成金を充てる。

不登校の増加に歯止めがかからない状況から、一斉授業を原則とする現在の学校制度の見直しを求める指摘が中教審などで出ていることについて、末松信介文科相は11月2日の閣議後会見で、「不登校児童生徒への支援については、スクールカウンセラーの拡充など、教育の相談体制の充実に取り組んできたが、授業の在り方の改善も急務と思う。

野田聖子少子化担当相は11月2日の閣議後会見で、子供に関する政策パッケージを今月中にも策定するよう、事務方に指示したことを明らかにした。政府が今年6月に閣議決定した「骨太の方針」で、子供・子育てに関する包括的な政策パッケージの策定を盛り込んだことを踏まえたもので、児童虐待対策など対応が急がれる項目は近く編成される補正予算に反映させる。

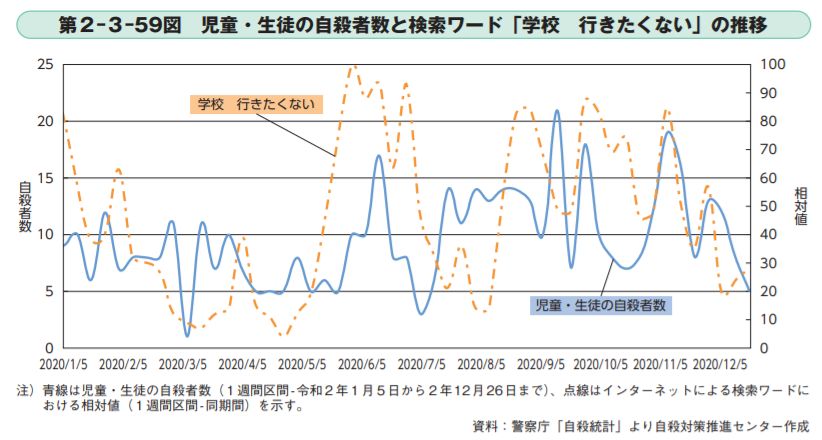

自殺対策基本法に基づき、政府は11月2日、今年の自殺対策白書を閣議決定した。白書の第2章では、増加している「学生・生徒等」の自殺に着目し、新型コロナウイルスの影響などとの関連を分析。インターネット上の検索ワード「学校 行きたくない」と児童生徒の自殺者数は関連性が高いと指摘した。

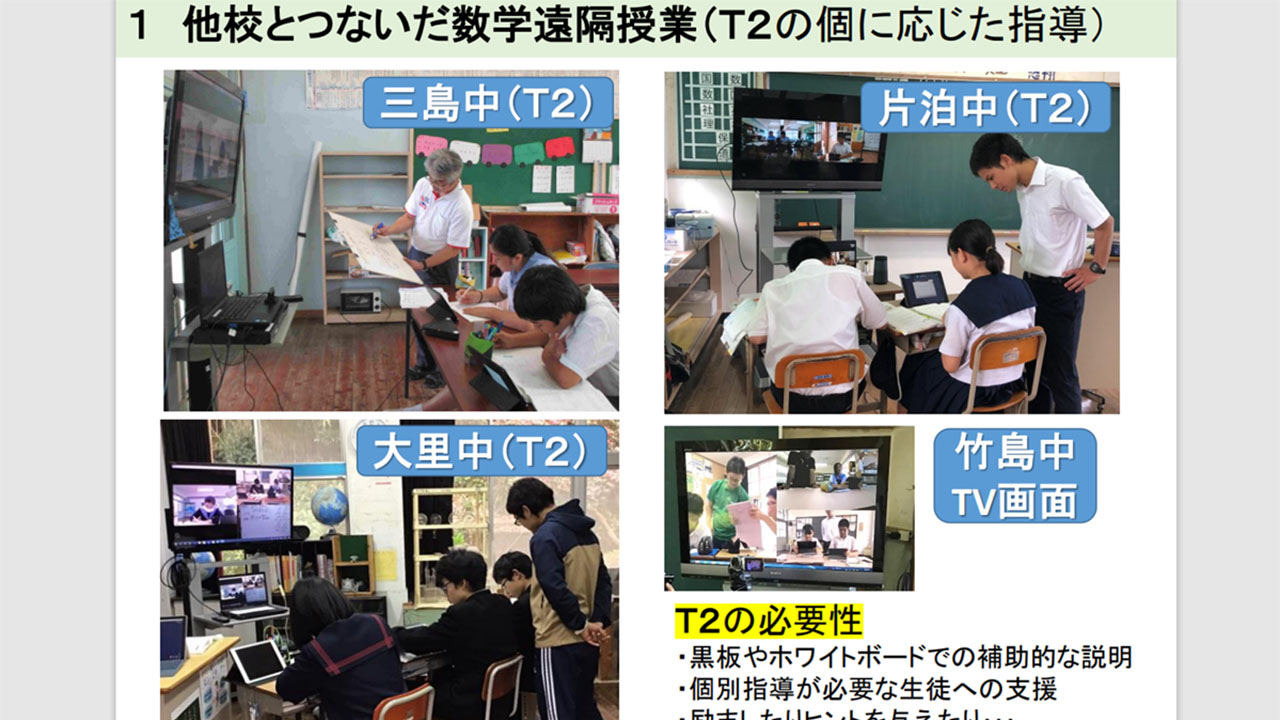

全国的に少子化が進む中、学校の存続とともに魅力づくりに取り組む各地の事例を発表する文科省主催の「学校魅力化フォーラム」が11月2日、オンラインで開かれた。児童生徒の少ない離島をオンラインで結んだ遠隔合同授業で学びの質を高める取り組みや、校舎の離れた小中学校を「5・4制」の義務教育学校にして特色ある学校づくりに取り組む事例などが、現地から報告された。

来年度からスタートする高校の新学習指導要領における新科目「歴史総合」を巡り、日本学術会議は10月30日、「歴史総合」の教科書をテーマにしたシンポジウムをオンラインで開催した。「歴史総合」の教科書を執筆した研究者や高校教員が登壇し、近代の日本史と世界史を融合させ、問いや資料の読み取りなどから、主体的・対話的で深い学びを促す「歴史総合」の授業観を討論した。

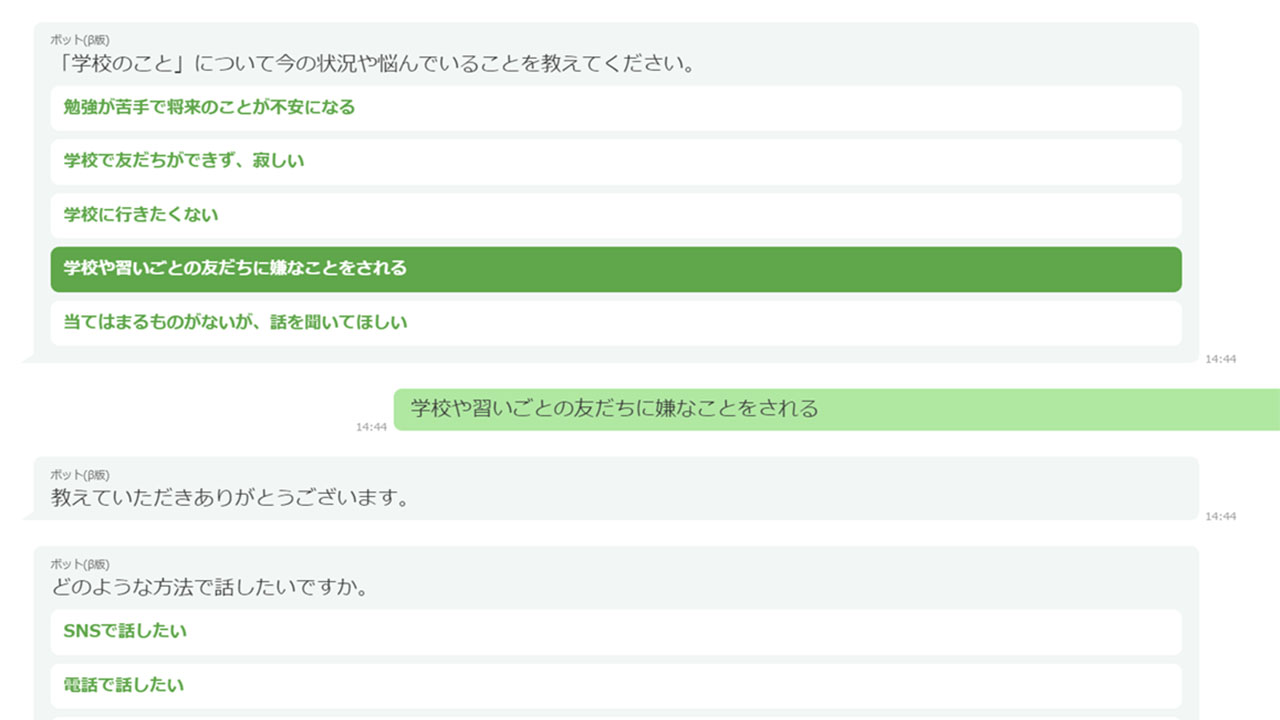

子供たちの悩みを受け付ける適切な相談先を紹介しようと内閣府が開設したHPの「チャットボット」を、今年8月下旬からこれまでに延べ42万人の子供たちが利用したことが分かった。チャットボットは問い合わせに自動的に対応したり、訪問者に語り掛けたりするコミュニケーションツール。

「学ぶのが楽しくてしょうがない」「死ぬまで学びたい」――。都内で唯一、中学校の通信教育課程が設置されている千代田区立神田一橋中学校。同校の通信課程に在籍する3年生の91歳の女性は、そう語る。現在、在籍しているのはこの女性のみで、来春の入学生がゼロなら休校となる可能性が高い。

特定分野に特異な才能を持つ児童生徒への指導や支援の在り方について検討する、文科省の有識者会議の第4回会合が開かれ、特異な才能の児童生徒本人やその保護者などを対象に同省が行ったアンケート結果が報告された。

2030年以降を見据えたスポーツ政策のビジョンを示す第3期スポーツ基本計画の策定に向けて、スポーツ審議会は11月1日、スポーツ基本計画部会第9回会合と合同による第28回総会を開いた。第3期計画は年内に中間報告を決定し、パブリックコメントを実施の後、3月にスポーツ審議会から文科相に答申する予定。

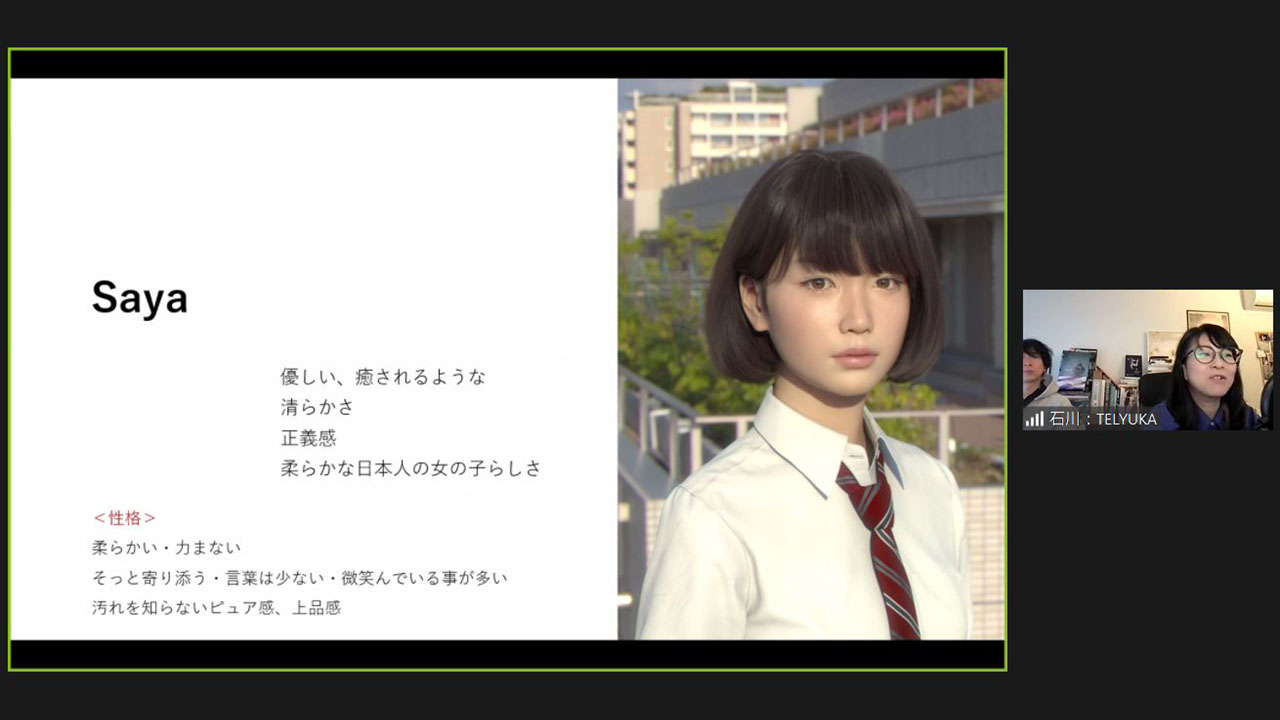

人工知能(AI)と一緒に生活することが当たり前となった近未来とは――。神奈川県立平塚江南高校(吉川亮校長、生徒951人)で10月30日、AIを搭載して人間のようなリアルなリアクションをする3DCGの女子高生キャラクター「Saya」を開発した、CGアーティストユニット「TELYUKA」の石川友香さんが講師役となり、AIが当たり前になった2050年に起こり得る問題をロールプレーイング形式で議論する特別授業が行われた。

国連の気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が英国で開かれ、日本の中高生の間でも気候変動への関心が高まっている。東京都品川区にある青稜中学校・高等学校(青田泰明校長、生徒1526人)のSDGs部では、自分たちにできる再生可能エネルギーの利活用を考えるPBL型の活動を始めた。

髪を黒く染めることを強制的に指導され不登校になったとして、当時、大阪府立懐風館高校に通っていた女子生徒が府立高校を所管する大阪府教委を訴えた裁判で、二審の大阪高裁は10月28日、同校の校則や頭髪指導は「裁量性の逸脱はない」として、違法とまでは言えないとし、一審判決を支持。原告の生徒側の控訴を棄却した。

GIGAスクール端末を教育相談にも活用しようと、大阪市教委は10月29日、市立小中学校で児童生徒に配布されているタブレット端末から、教員に相談を申し込めるシステムを導入した。児童生徒から相談があるとその学校の全教員が把握でき、相談に乗ったり、教員からその児童生徒への声掛けに生かしたりすることが期待されている。

末松信介文科相は10月29日、東京都足立区の小中一貫教育校、新田学園(土肥和久校長、今年4月時点の児童生徒1808人)を視察した。末松文科相は就任後、「学校現場を『見る力』を付けたい」として学校現場の視察を進めている。今回も児童生徒に語り掛けたり、熱心にメモを取ったりする場面が多く見られた。