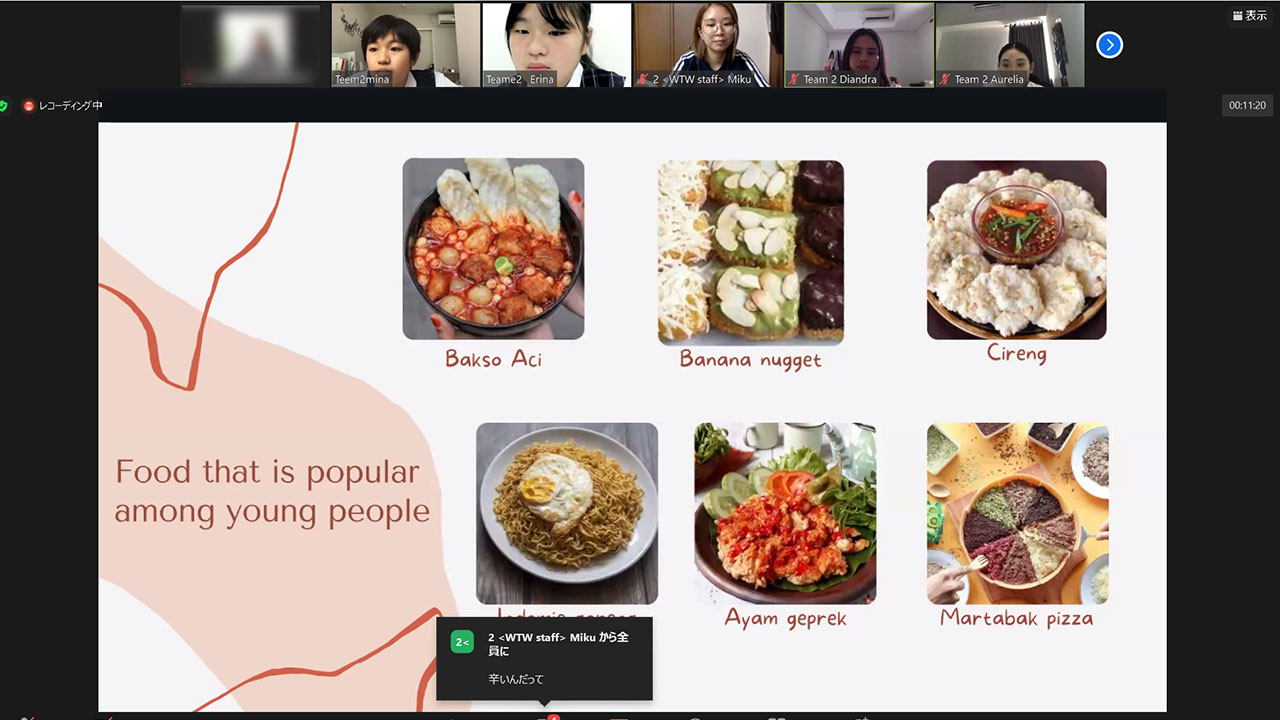

「インドネシアの友達は、どんな食べ物を食べ、どんな暮らしを送っているんだろう」――。福岡県遠賀郡水巻町の中学生とインドネシアの中学生が、オンラインで交流するプログラムがこのほど行われた。同町立水巻中学校と水巻南中学校の有志の生徒7人と、インドネシアの生徒9人がZoomで集い、お互いの国の食文化や両国の違い、音楽などについて英語で語り合った。

今年度中の児童福祉法の改正を視野に、子育て支援や家庭のソーシャルワークなどの制度的課題を検討している、厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は9月7日、第33回会合をオンラインで開いた。

高校教育のパラダイムシフトが起きようとしている――。超教育協会は9月8日、オンラインシンポジウムを開き、「ゼロ高等学院(ゼロ高)」代表の内藤賢司氏が講演で、民間と通信制高校によるハイブリッドな第三の教育が始まると展望を語った。

2001年に出生した2万人以上の子供を対象に文科省が行った追跡調査のデータ分析から、小学生の頃に自然体験や社会体験など体験活動の機会に恵まれた子供は、家庭の経済状況に左右されることなく、高校生の頃の自尊感情(自分に対して肯定的な感情)などが高くなる傾向が見られることが9月8日、分かった。

こども庁の創設を目指す自民党の国会議員有志グループの会合が9月8日、衆議院第二議員会館で開かれ、地方公務員を対象に「子供行政への要望・必要だと思うこと」を尋ねたアンケート調査の結果が報告された。

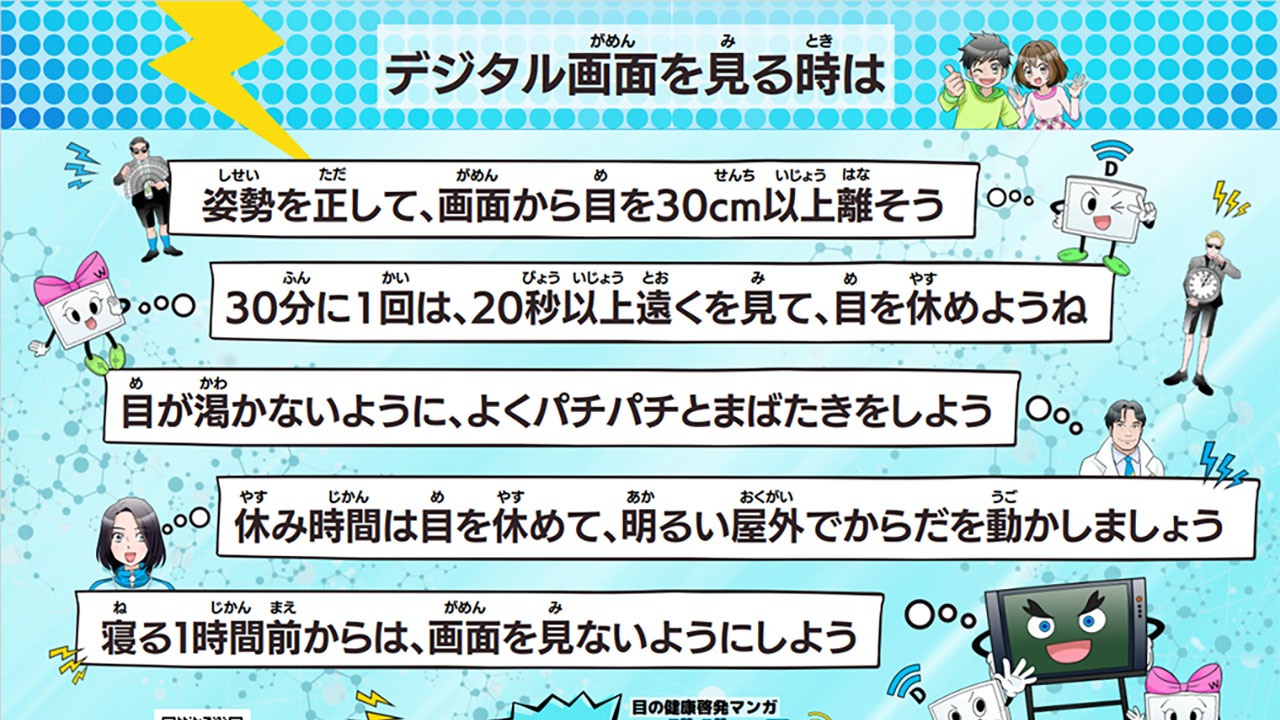

GIGAスクール構想によるデジタル端末の使用増加で、子供たちの視力への影響が懸念されているのを受け、文科省は9月7日、日本眼科医会が作成したチラシを活用して、全国の学校現場に目の健康を守るためのルール作りを呼び掛けることを明らかにした。チラシは、「30分に1回は遠くを見て目を休ませる」「画面から目を30センチ以上離す」などの注意点を、漫画のキャラクターを使って示す内容。

人生100年時代を迎え、高齢になってからの「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」が懸念されている。日本整形外科学会はこのほど、記者会見を開き、ロコモティブシンドロームを防ぐには、子どものころの運動がより重要になるとして、体育の授業の在り方などを提案した。体育の授業などで幼少期から運動を楽しめる環境をつくることで、成長期のうちに骨を丈夫にし、成人以降のロコモティブシンドロームの予防につながると、同学会では期待を寄せる。

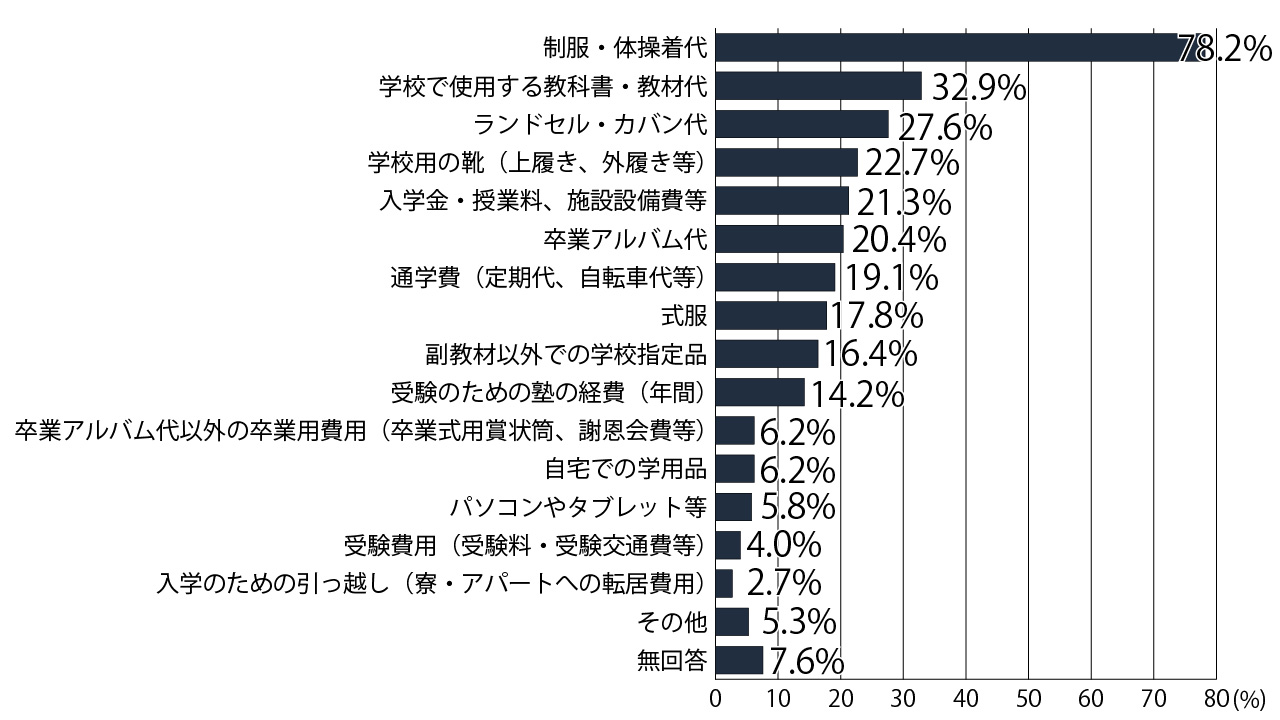

東日本大震災の被災地で、コロナ禍が家庭の経済状況の悪化に拍車を掛けている――。国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」はこのほど、岩手県の宮古市と山田町、宮城県石巻市で行っている、経済的に厳しい家庭に向けた子ども給付金に関する利用者アンケートの分析結果を公表した。

新型コロナウイルスへの感染不安を含め、学校に登校できない児童生徒がオンライン授業を受けた場合の出欠の取り扱いについて、萩生田光一文科相は9月7日の閣議後会見で、「オンラインで授業を受けているのに、『出席したことにならないんじゃないか』と児童生徒や保護者が不安に思っている。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、文科省が都道府県・市区町村教委を対象に行った新学期への対応状況調査で、270自治体(回答全体の15.4%)が夏休みの延長や臨時休業を実施(予定含む)したことが9月7日、分かった。短縮授業や分散登校も加えると562自治体(同32.0%)に上った。また、学校の教職員のワクチン優先接種については、全体の80%以上の自治体が実施したか実施を予定していることが分かった。

文科省は9月7日、南極地域観測隊と連携した教育活動「GIGAスクール特別講座~南極は地球環境を見守るセンサーだ!~」を開催した。事前に申し込みをした中学校など10校が昭和基地とつながり、Zoomを使って双方向のやりとりをしたほか、YouTubeでのライブ配信に8300ものアクセスがあった。生徒たちはリアルタイムで届けられる南極の様子に見入りながら、観測隊員からのクイズにグーグルフォームを用いて回答した。

新型コロナウイルスの第5波の影響が続く中、GIGAスクール構想で整備された1人1台端末を活用して、オンライン授業を始める自治体や学校も増えている。この1年半の間にオンライン授業はどこまで進化したのか。オンライン授業に取り組む学校を取材するとともに、ICT教育の専門家に話を聞いた。

外国にルーツのある生徒が高校で十分な日本語指導を受けられるようにする制度設計を巡り、文科省の「高等学校における日本語指導の在り方に関する検討会議」はこのほど、高校に日本語指導のための「特別の教育課程」の編成を可能とする報告書案を、オンラインで行った第4回会合で示した。一方でこの日の会合では、「特別の教育課程」を編成して行う日本語指導は、必履修教科・科目等に代替できないことも確認された。

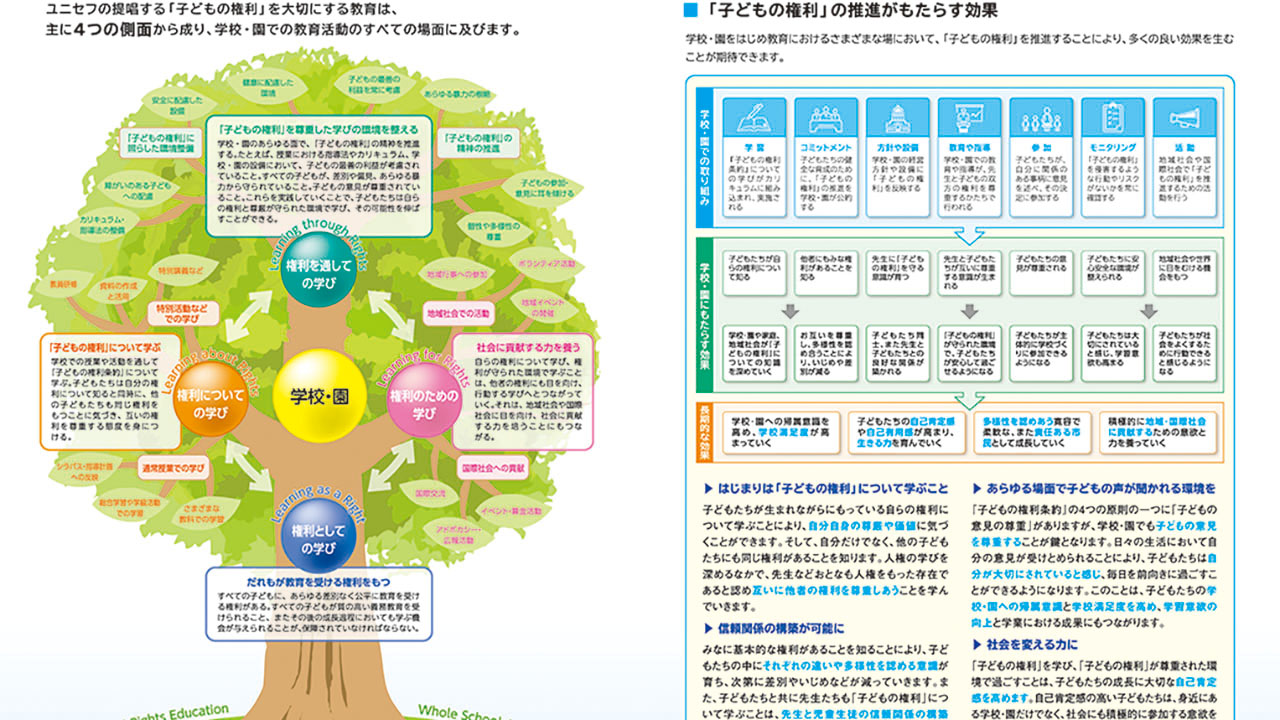

子どもの権利を大切にした教育(Child Rights Education、以下CRE)を推進する日本ユニセフ協会は9月6日、学校向けにCREを解説した冊子『ユニセフCREハンドブック「子どもの権利条約」を学級経営に生かそう~子どもと先生でつくる みんなが尊重される学校・園~』を発行した。子どもの権利を学校・学級づくりに取り入れるためのポイントが図解されている。

新型コロナウイルスの感染拡大で消毒など学校現場の業務が増える中、認知が進んだ「スクール・サポート・スタッフ」。文科省は今年8月、これを「教員業務支援員」という名称として、職務内容とともに学校教育法施行規則で明確に規定した。さらに8月にまとまった来年度予算の概算要求では、教員業務支援員の大規模な配置が盛り込まれた。

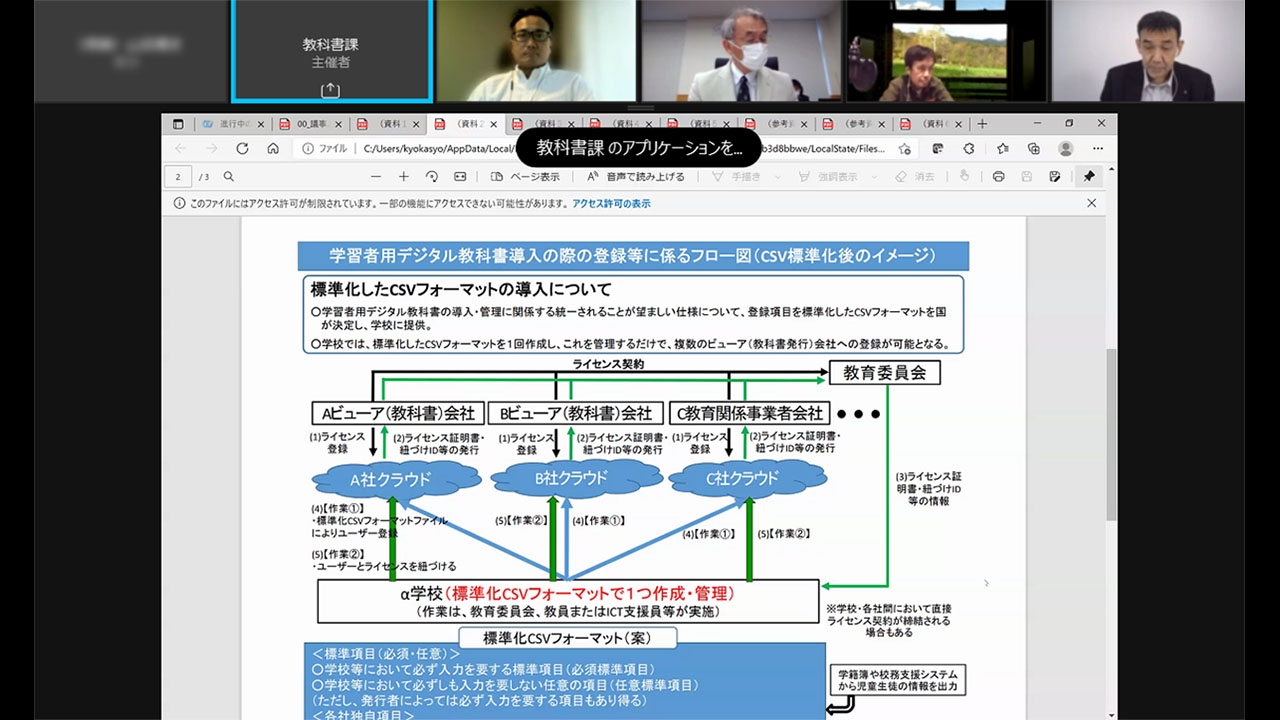

2024年度からの本格導入を目指すデジタル教科書について、円滑な導入に向けた技術的な課題を検討する文科省のワーキンググループの第2回会合が9月3日、開かれた。この中で、デジタル教科書の利用開始時の登録手続きのフォーマットが教科書会社ごとに異なり、学校現場の負担が重いとして、文科省が登録項目を標準化したフォーマットを定めて学校などに提供する方針が示された。

9月5日のパラリンピック東京大会の閉会式で、共生社会の実現につながるパラリンピック教育を実践した学校やパラリンピアンをたたえる「I’mPOSSIBLE アワード」の表彰式が行われた。開催国最優秀賞として千葉県木更津市立清見台小学校が、開催国特別賞として千葉県立東金特別支援学校が選ばれ、代表の教員と子どもが出席し、メダルを受け取った。

私立と公立の垣根を超えて学校教育を見つめ直そう――。東京都中野区の新渡戸文化学園でこのほど、小中高の教員を対象とした公開教員研修が開催され、同学園の教員に加え、杉並区立杉並第十小学校や女子美術大学付属中高など、近隣の学校教員が参加した。

内閣府はこのほど、来年度予算案の概算要求を公表し、子供の安全・安心の確保や女性の活躍実現、孤独・孤立対策に3兆6794億5800万円(対前年度予算額比112億8900万円減)を計上した。子供の貧困対策や少子化対策などで大幅な増額を求めた。

政府の教育再生実行会議は9月3日、これまで12次にわたる提言を受けた取り組み状況と課題をまとめたフォローアップ報告を公表した。これを受け、萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、教育再生実行会議について「今回の報告をもって、一区切りと考えている」と述べ、廃止されるとの見方を表明。

政府の有識者会議「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の会合が9月3日開かれ、感染拡大が収まった後、ワクチンの接種歴やPCR検査の陰性結果などを基にした「ワクチン・検査パッケージ」を活用することで、制限緩和が考えられる活動の例などが示された。この中に「部活動における感染リスクの高い活動」が含まれ、尾身茂会長は「感染リスクが高いからと部活動をずっと止めるわけにもいかない。

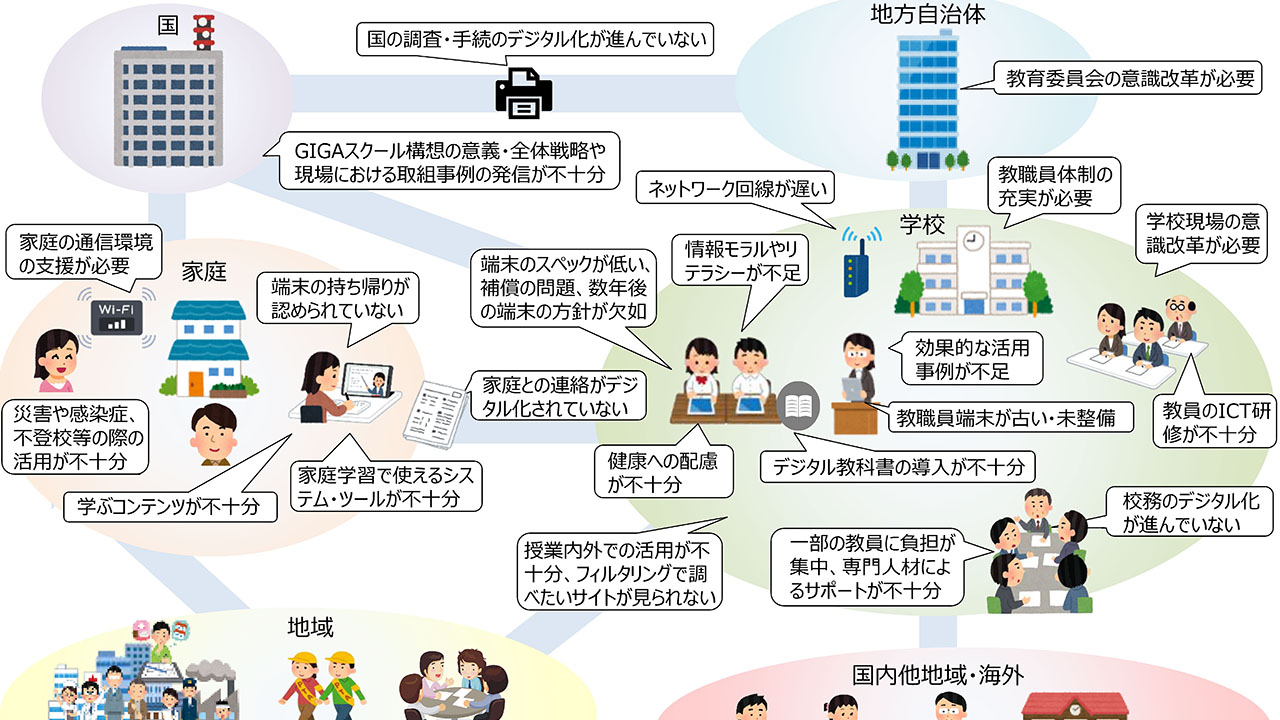

デジタル庁は9月3日、「GIGAスクール構想に関する教育関係者へのアンケート」の結果を公表した。アンケートは今年7月に実施し、児童生徒から約21万7000件、教職員や保護者などの大人から約4万2000件の回答が寄せられた。これを踏まえ平井卓也デジタル改革相、萩生田光一文科相、武田良太総務相、梶山弘志経産相が共同メッセージを出し、現状の課題について「教育関係者の声も聞きながら、粘り強く検討を重ねる」とした。

学校の夏休みに合わせ、さまざまな教員研修が行われる中、埼玉県戸田市立美女木小学校(山田一文校長、児童683人)でこのほど、レゴブロックを使って、学校の最上位目的を考える対話型の研修が行われた。教員らは組み立てたレゴブロックの作品について説明しながら、全教員で大切にしたい教育の価値観を共有した。

新型コロナウイルスの感染拡大による臨時休校や分散登校などを見据え、教育系の民間企業が、オンライン授業などの支援に乗り出している。授業支援クラウド「ロイロノート・スクール」を提供するLoiLoや、学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」を手掛けるスタディプラスはこのほど、教育関係者を対象にオンラインセミナーを開催。

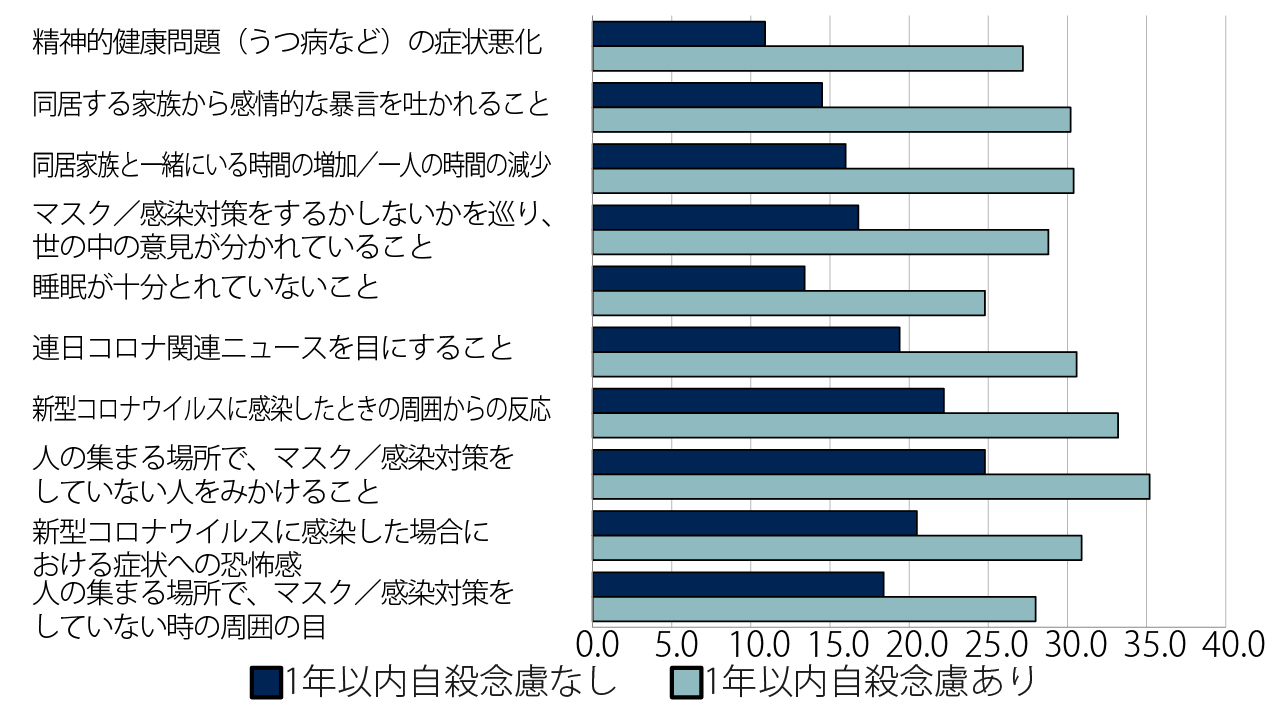

コロナ禍で子どもの自殺の増加が社会問題となっていることを巡り、日本財団は9月3日までに、自殺に関する意識調査の結果を公表し、15~19歳の自殺念慮や自殺未遂のリスクが高いことをデータで明らかにした。1年以内に自殺念慮があった15~19歳では、そうでなかった層と比べて、コロナ禍のさまざまなストレスを強く感じているなどの特徴が浮かび上がった。

新型コロナウイルス感染症の猛威が続く中、多くの学校で二学期が始まった。文科省では感染症対策の徹底を求めるとともに、感染者の急増で保健所の対応が遅れるケースを想定した臨時休校のガイドラインを、相次いで全国の教育委員会に宛てて発出した。文科省健康教育・食育課の三木忠一課長はインタビューに応じ、「感染力が強いとされるデルタ株であっても、3密の回避といった基本的な感染症対策の徹底が重要であることに変わりはない。

兵庫県尼崎市教委は9月1日、市立小学校に勤務する教員が、新型コロナ陽性が判明していたにもかかわらず学校で勤務していたと発表した。この教員は陽性だったことを管理職に伝えておらず、体調が改善したことから出勤できると自分で判断していた。

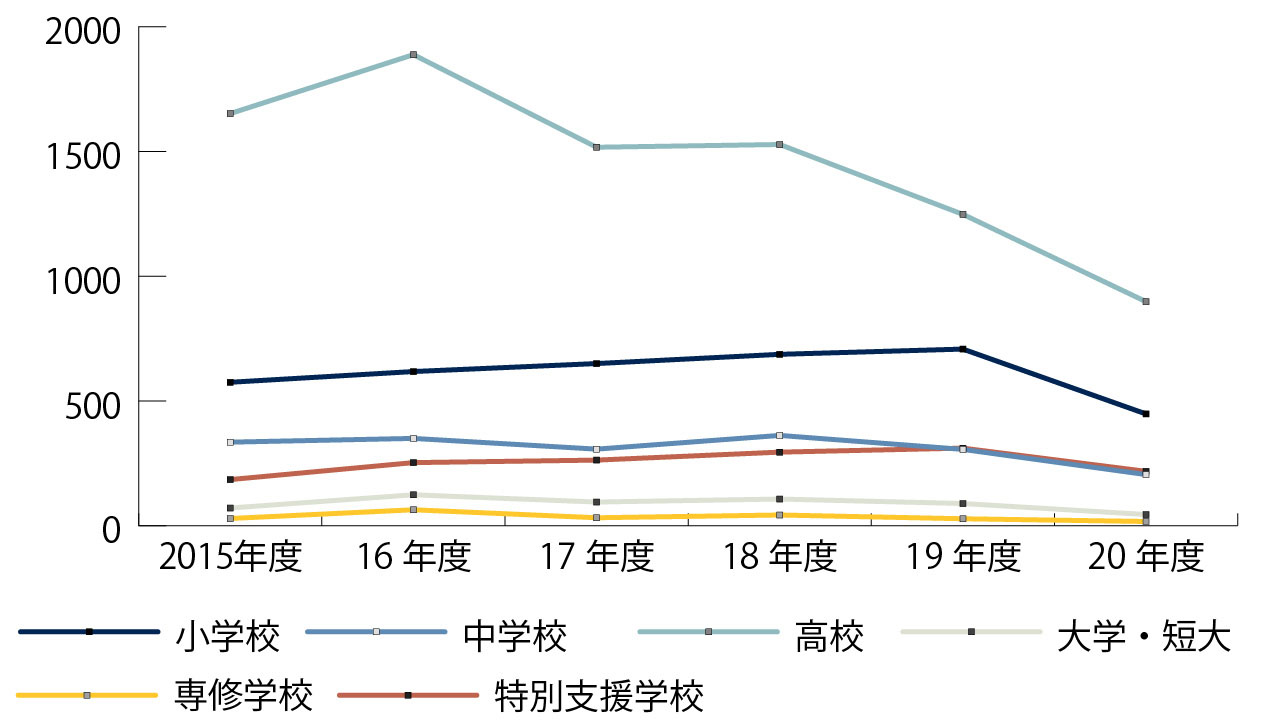

総務省は8月31日、選挙管理委員会による主権者教育の、昨年度実施状況についての調査結果を公表した。コロナ禍の影響で、出前授業を実施した選管の数は調査を開始した2015年度以降最低となったものの、オンラインを活用した取り組みも増えるなど、新たな実践の模索が伺える結果となった。