新型コロナウイルスの感染拡大で消毒など学校現場の業務が増える中、認知が進んだ「スクール・サポート・スタッフ」。文科省は今年8月、これを「教員業務支援員」という名称として、職務内容とともに学校教育法施行規則で明確に規定した。さらに8月にまとまった来年度予算の概算要求では、教員業務支援員の大規模な配置が盛り込まれた。学校の働き方改革の切り札となることが期待されている教員業務支援員。文科省初等中等教育局財務課の栗山和大校務改善専門官に、教員業務支援員の仕事や配置の状況など、基本の「き」を聞いた。

――「スクール・サポート・スタッフ」と「教員業務支援員」はどう違うのですか。

これまでの「スクール・サポート・スタッフ」は、あくまでも予算事業上の名称でした。予算事業は2018年度から始まりましたが、コロナ禍での業務負担増もあり、ここ数年で認知度が急激に高まりつつあります。こうした状況を踏まえ、8月23日の「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」で、名称と職務内容を明確化しました。

学校教育法施行規則の中に、名称と役割が位置付けられたということは、学校教育制度の中に、教員業務支援員という職務がしっかり組み込まれたということを意味します。

教員業務支援員の配置にかかる費用は、国が3分の1を補助し、自治体が3分の2を負担することになっています。そのため自治体でも財政当局などと交渉して、予算を獲得する必要があるのですが、その時に制度的な位置付けが明確になっていれば、その重要性をより説明しやすくなり、配置を促進しやすくなると考えられます。

また今回、教員業務支援員という名称を明確化したことで、自治体に対して「教員業務支援員を置いていますか」という確認がしやすくなり、全国的な実態を把握しやすくなることも、副次的な効果として見込まれます。

――教員業務支援員は、どんな仕事をするのでしょうか。

学校教育法施行規則第65条の7では、「教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する」とされており、具体的には施行通知において次のようなものを挙げています。

これ以外にも、新型コロナウイルスの感染対策のための清掃や消毒、子供の健康観察の取りまとめ作業など、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に該当するものであれば、自治体の判断で実施することが可能です。

コロナ禍ではどうしても「スクール・サポート・スタッフは消毒をする人」というイメージが強かったかもしれません。ただそれは、教員業務支援員ができる仕事のほんの一部です。コロナ禍が過ぎ去れば不要になるものではなく、教員が教員でなくてはできないことに集中して、本来の業務の質を高めてもらうために、恒常的に必要な仕事なのです。

――教員業務支援員になれるのはどういう人で、どういう働き方をするのですか。

年齢や経歴を問わず、学校現場にふさわしい人を広く募集しています。高い専門性を求めると人が集まりにくくなることもあり、基本的には特別な資格は必要ないとしています。

実態を見ると、地域の方々をはじめ、元教員や元事務職員など学校を知っている人や教員志望の学生などがなることが多いようです。自治体や学校が、それぞれの人脈を使って見つけてくることもあります。

教員業務支援員の対象校種は、公立小中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小学部、中学部)です。勤務形態は自治体によって異なり、学校側のニーズなども踏まえ、1人当たり1日6時間、週5日ということもあれば、1人当たり1日4~5時間、週3~4日とする一方で、人数を増やすケースもあります。

――現在、配置はどのくらい進んでいるのですか。

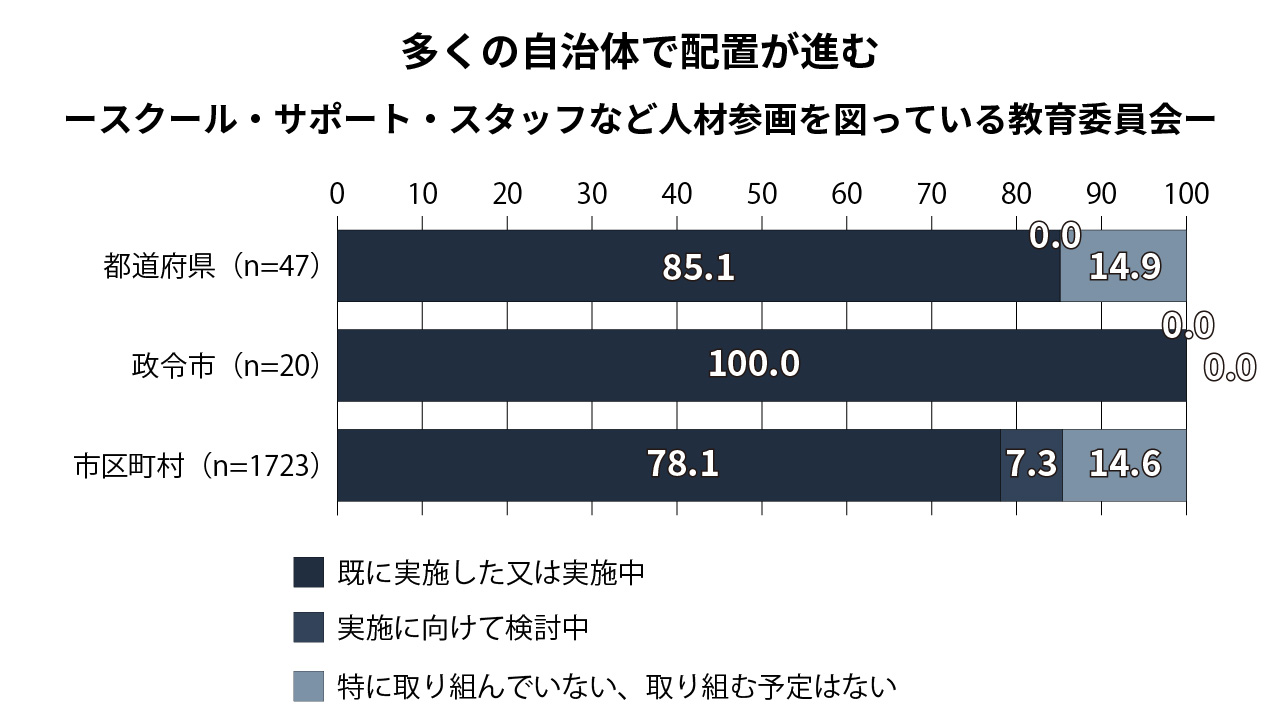

直近2020年度の調査では、事務作業電話・来客応対、消毒作業など、教員の負担軽減のためにスクール・サポート・スタッフをはじめとした人材の参画を図っている教育委員会は、都道府県で85.1%、政令市では100%、市区町村では78.1%と、高い割合に上ります。

8月にまとまった来年度予算の概算要求では、2万4300人の教員業務支援員を配置できるよう103億円を要求しています。これは5学級以下の小規模校を除き、全公立小中学校に配置できる規模に相当し、今年度の39億円から大幅に拡大しています。

――教員業務支援員が力を発揮しやすくするには。

文科省の調査によれば、教員業務支援員を配置している学校では、2018年度から21年度にかけて、小中学校の教員1人当たり週2.45時間もの勤務時間が減少しています。

ただ、きちんと成果を出すためには、学校側のマネジメントが重要です。校長などの管理職が組織マネジメントをして、教員業務支援員が他のスタッフと連携しやすくすることや、教育委員会がマニュアルや手引きを作成して、教員業務支援員に依頼できる仕事をきちんと示し、教員が仕事を頼みやすい環境を作ることが大切です。

個々の状況に応じたマネジメントも必要になるでしょう。例えばICTが苦手な人に、複雑なデータ入力をお願いするのは厳しい。教員業務支援員は「専門家ではないけれど、幅広く先生の支援をしてくれる」という性質のものだと理解しておく必要があります。また、教員業務支援員が「教員に声をかけづらい」「何をしてよいか分からない」という状況にならないような配慮も必要です。

教員業務支援員が学校内の個人情報に触れる可能性があることも踏まえ、「こうした場面で知った情報は、外で言わない」などの確認を、教育委員会や学校側から任用時に行っておくことも重要です。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、機微な個人情報に触れる職種の例も参考になると思います。