幼児教育の質の向上と小学校教育との接続を議論する、中教審の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会の第3回会合が9月1日、オンラインで開催され、文科省は論点整理のたたき台(案)を示した。幼児教育のカリキュラムを「小学校以降のカリキュラムと連携・接続することで、社会に開かれたものとする必要がある」との基本認識を共有。

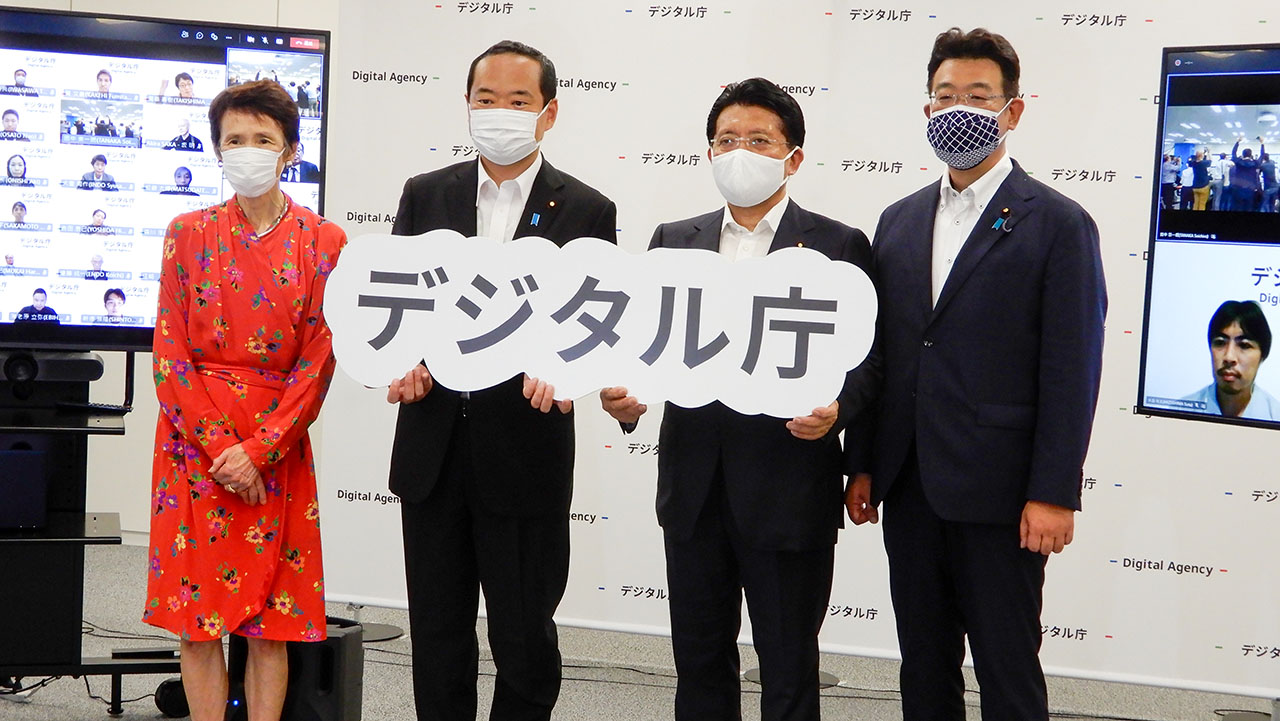

政府のデジタル戦略の司令塔となるデジタル庁が9月1日、発足した。発足式では、初代大臣に任命された平井卓也デジタル相が「デジタル化によって豊かで選択肢の多い、誰一人取り残さない社会をつくるという重い使命に取り組んでいきたい」などと職員らに訓示した。同庁は教育分野では、児童生徒の学習記録のデジタル化をはじめ、さまざまな教育データの利活用を進めるための基盤づくりなどに取り組み、児童生徒の個別最適な学びの実現につなげる。

文科省は8月31日、都道府県・政令市教委に向けて事務連絡を発出し、コロナ禍での新学期への対応に関する状況調査への協力を要請した。回答対象は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校を所管する都道府県・市区町村教育委員会で、回答期限は9月2日午後6時。

新型コロナウイルスの第5波が続く中で始まった2学期。感染防止対策をしながら学びを保障するという難題が学校現場に押し寄せている。この荒波を乗り越えるためには、改めてかじ取りをする校長のリーダーシップが問われる。各校長会会長と、部活動の大会運営で難しい判断が求められている全国高体連の奈良隆専務理事に、今後の感染防止対策や学校行事、部活動などの方針、教職員へのメッセージを聞いた。

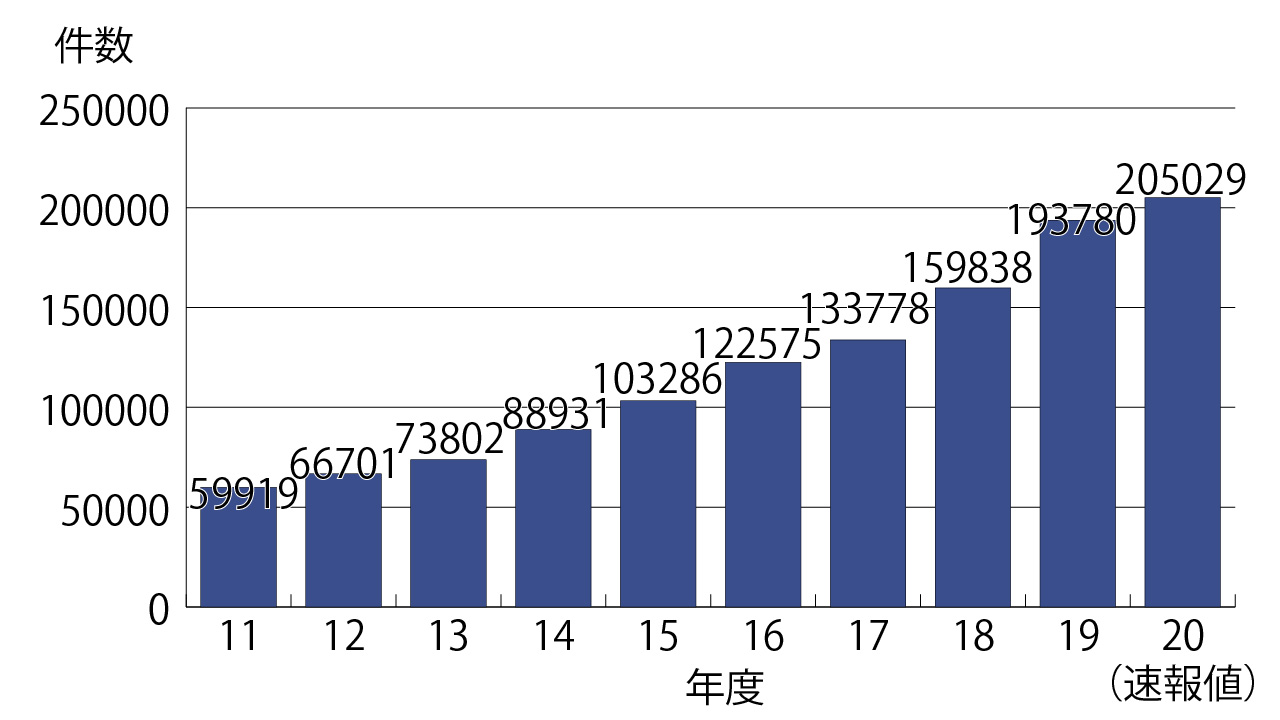

厚労省はこのほど、昨年度中に全国220カ所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は20万5029件に上り、過去最高だったと発表した。同省では、心理的虐待の相談対応件数や警察などからの通告が増加したことを要因として挙げている。

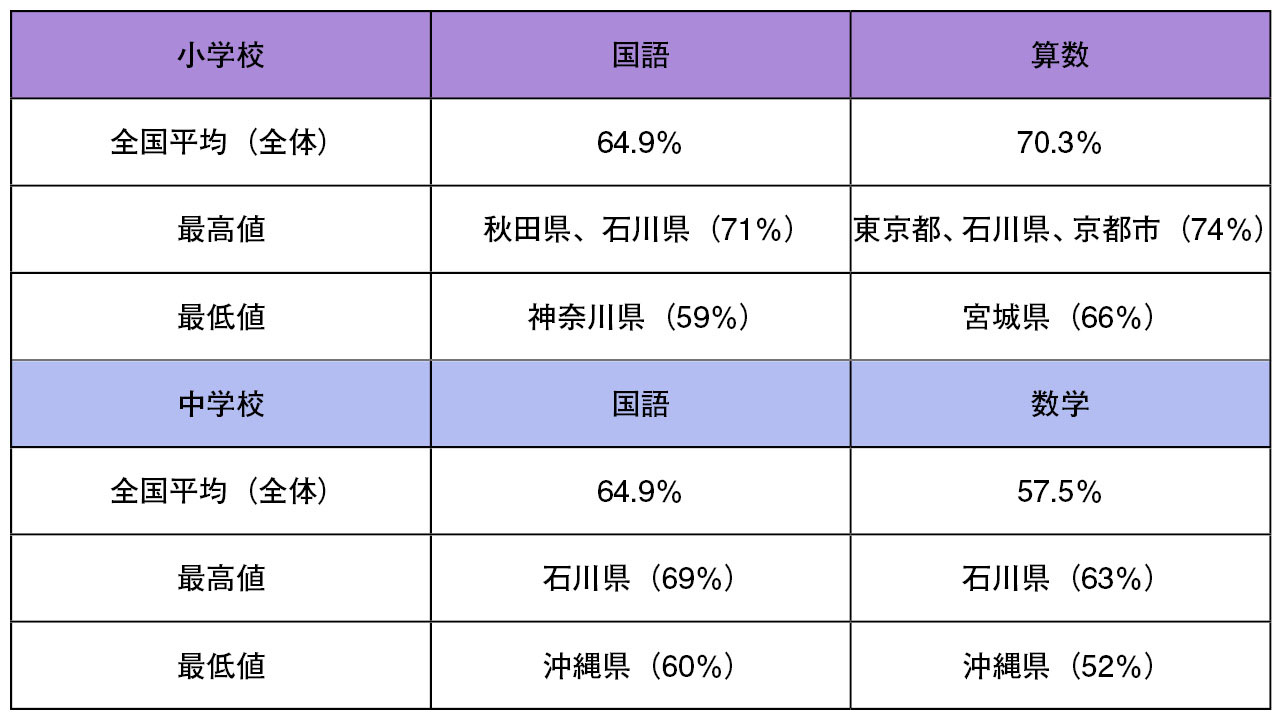

文科省は8月31日、今年度の全国学力・学習状況調査の結果を公表した。国立・私立学校を含めた各教科の平均正答率は▽小学校国語 64.9%▽小学校算数 70.3%▽中学校国語 64.9%▽数学 57.5%――で、都道府県・政令市別にみると石川県が全ての教科で最高値となった。学校への質問紙調査では、昨年の新型コロナウイルスによる休校期間の長さと各教科の平均正答率との間には相関は見られなかった。

厚労省はこのほど、来年度予算に向けた概算要求を公表した。総額は過去最大の33兆9450億円で、今年度予算から8070億円(2.4%)の増。子供と家庭への支援では、ヤングケアラーや育児に不安を抱える家庭を支援するモデル事業や、子供の居場所確保を支援するモデル事業の創設を盛り込んだほか、児童虐待防止対策の強化などに重点を置いた内容となっている。

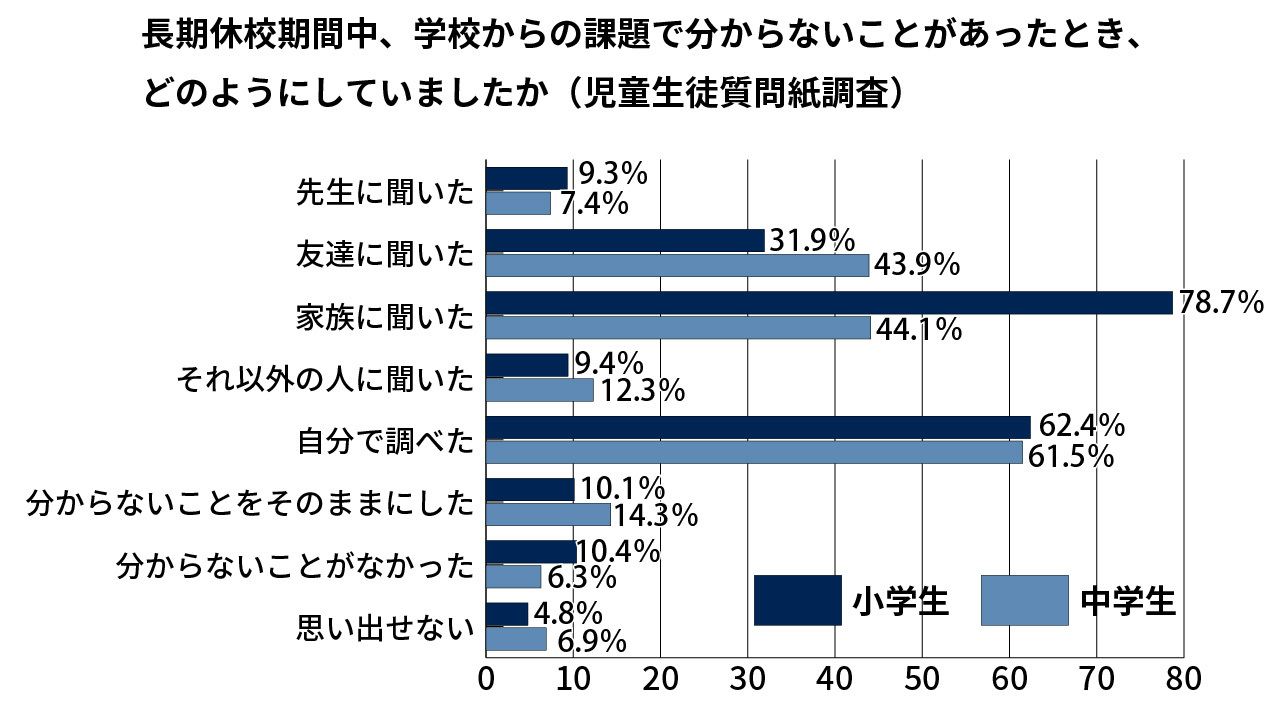

今年度の全国学力・学習状況調査では、学校と児童生徒に対する質問紙調査を通じて、新型コロナウイルスの感染拡大のため、昨年4月から全国の小中学校で続いた長期休校の実態と影響を検証した。それによると、休校期間が長くなった学校ほど再開後の補習や時間割編成の工夫、学習活動の重点化などを行い、学校現場が子供たちの学びを保障するために懸命に取り組んだ姿が浮かび上がってきた。

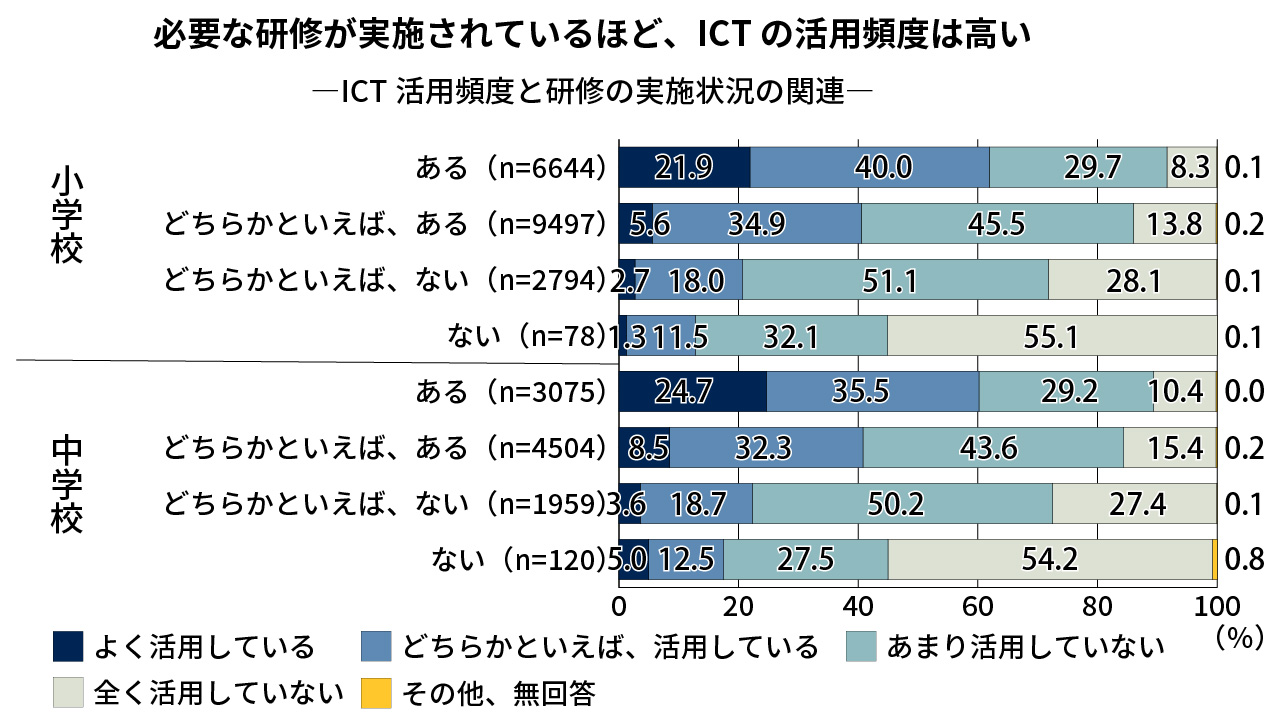

文科省が8月31日に公表した、今年度の全国学力・学習状況調査(5月27日実施)の結果によると、ICT活用の頻度は上がりつつあるものの、教職員と児童生徒がやりとりする場面で「活用している」(よく活用している+どちらかといえば、活用している)と回答した割合は、小学校で45.0%、中学校で42.9%にとどまった。ただ、1人1台端末の導入時期が早い学校、研修機会や専門スタッフの支援がある学校では、こうした場面での活用頻度が高い傾向があった。

明日から9月となり、ほとんどの学校が2学期を迎える。新型コロナウイルスの感染が収束せず、夏休みを延長したり、午前授業や分散登校を実施したりする自治体もある中で、最前線に立つ学校現場はどう対応するのか。各地の校長に、感染防止対策やオンライン授業への対応など、安心安全な2学期に向けた現状を聞いた。

秋田県由利本荘市の病院で職員が新型コロナウイルスに感染したことを受けて、同市教委が病院で働く職員の子供を一斉に小中学校から早退させていたことが分かり、萩生田光一文科相は8月31日の閣議後会見で、「ガイドラインに沿った対応と聞いたが、帰るよう言われた子供は驚くし、友達も違和感があると思う。

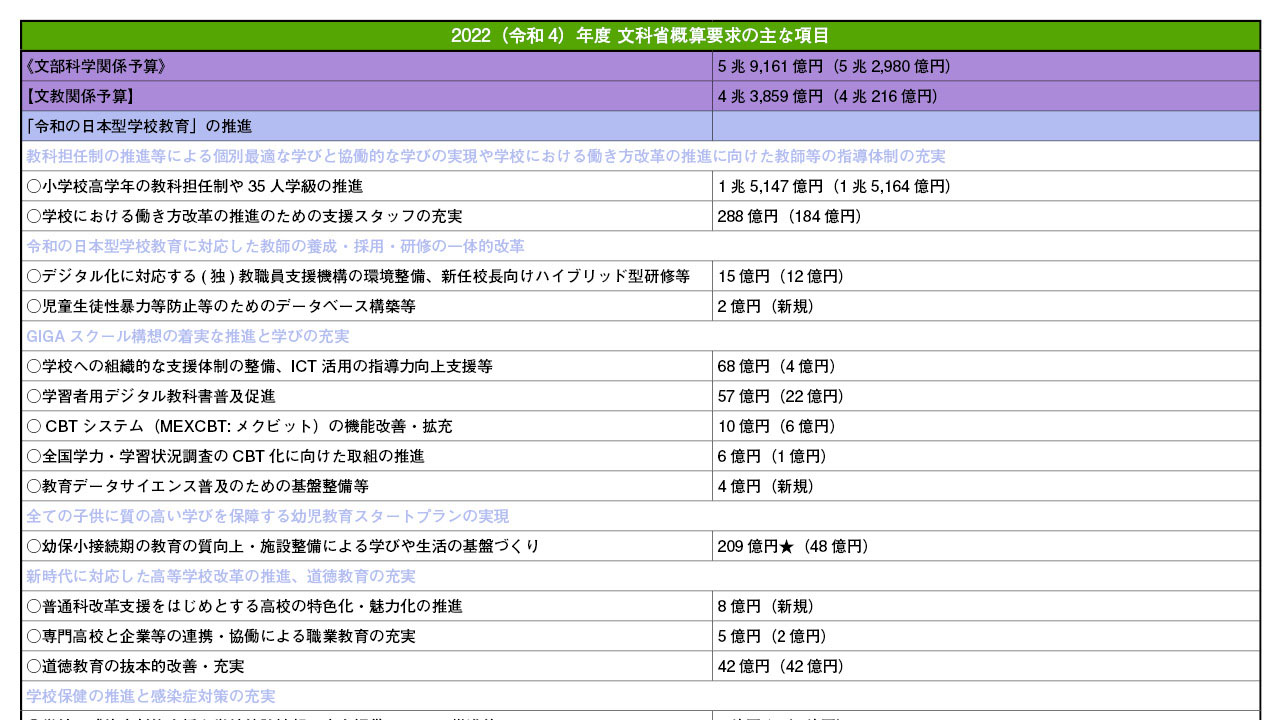

文科省は8月30日、来年度予算案の概算要求を公表した。文部科学関係予算5兆9161億円のうち、文教関係予算は前年度から3643億円増え、4兆3859億円となった。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、臨時休校や出席停止などにより、やむを得ず学校に登校できない児童生徒が増加することが懸念されるとして、文科省は8月30日までに、事務連絡を発出し、そうした児童生徒へのICTを活用した学習指導についての考え方やチェックリスト、事例集などを示した。

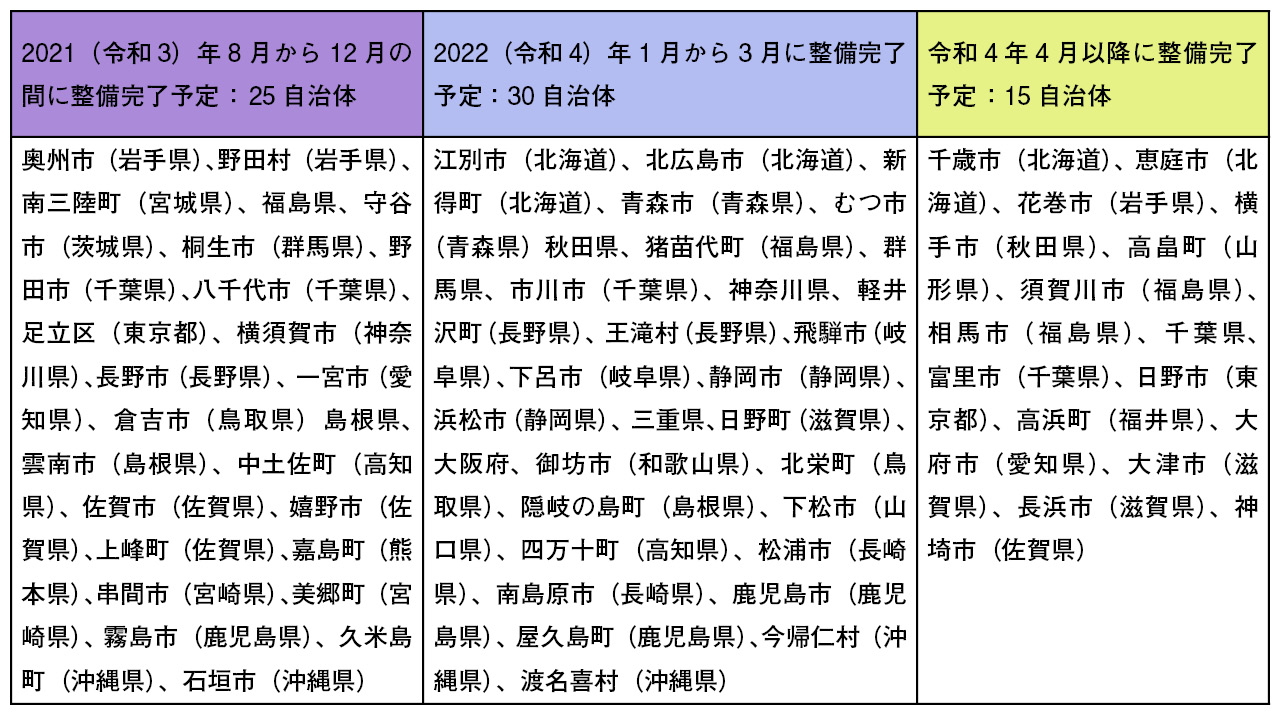

文科省は8月30日、「GIGAスクール構想に基づく1人1台端末の円滑な利活用に関する調査協力者会議」の第3回会合で、今年7月末時点での公立小中学校における端末の利活用実態の調査結果(速報値)を公表した。それによると、小学校では8割超、中学校では約9割の学校で、「全学年で利活用を開始している」と回答。端末の持ち帰りは、約6割が非常時に実施できるよう準備していると答えた一方、平常時に実施している割合は25.3%にとどまった。

現在流行している新型コロナウイルスのデルタ株では、子どもの感染者も増加している。多くの学校で2学期が始まる9月以降、学校現場では感染防止対策や心のケアをはじめ、どのようなことに気を付けなければならないのか。感染症の専門医や学校保健の専門家、養護教諭に聞いた。

千葉市教委は8月29日、同市立中学校で、パラリンピックの観戦で生徒を引率していた2人を含む教員6人が、新型コロナウイルスに感染したと発表した。体調不良を訴える生徒は今のところいないという。同市教委はこの2人と同じバスで移動した生徒と、感染した教員らと接触のあった教職員と生徒計約130人にPCR検査を行う。

福岡県中間市で7月、保育所の送迎バスに置き去りにされた子どもが死亡する事件が発生したことを踏まえ、保育所・幼稚園・認定こども園などを所管する厚労省・文科省・内閣府は8月30日までに、自治体の担当課に向けて事務連絡を発出し、子どもの出欠状況の共有、人数確認などを徹底するよう要請した。

新型コロナウイルスの猛威が続く中、保健所の業務がパンク状態となり、休校判断の前提となる濃厚接触者の特定など保健所の対応が遅れる懸念が出ていることから、文科省は8月27日、児童生徒や教職員に感染者が確認された学校が、保健所の調査を待たずに、学級閉鎖や全校休校を判断するためのガイドラインを都道府県の教育委員会などに通知した。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う学校現場への抗原検査キットの配布について、萩生田光一文科相は8月27日の閣議後会見で、教職員と小学校4年生以上の児童生徒を対象に、9月上旬から幼稚園、小学校、中学校などに最大約80万回分を無償配布することを明らかにした。

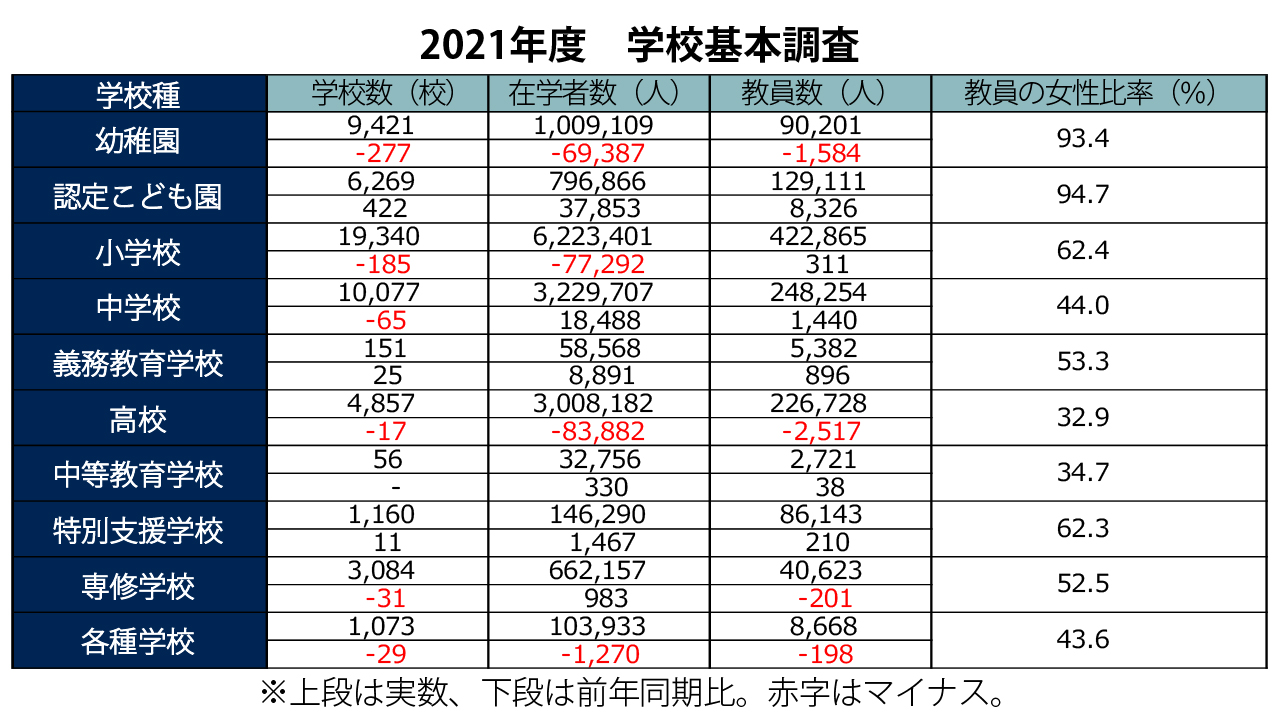

文科省が8月27日公表した2021年度学校基本調査の速報値によると、少子化の影響を受け、小学校の在学者数は622万3401人で前年度よりも7万7292人減少し、過去最少を更新した。中学校は1万8488人増え、322万9707人だった。高校の在学者数は8万3882人減り、300万8182人となった。特別支援学校の在学者数は14万6290人となり、17年連続で過去最多を更新した。

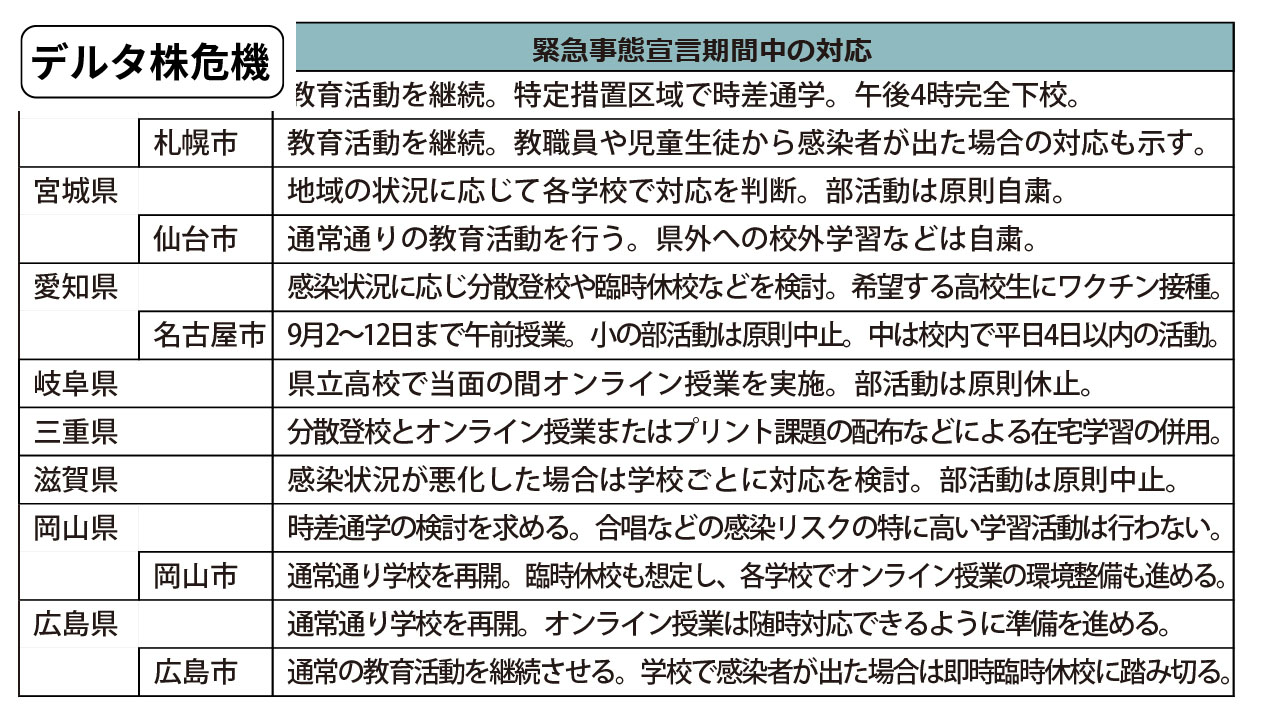

新型コロナウイルスの感染拡大が各地で続いていることを受け、政府は8月27日から▽北海道▽宮城▽愛知▽岐阜▽三重▽滋賀▽岡山▽広島――の8道県を、新たに緊急事態宣言の対象地域に追加した。すでに授業が始まっている地域もある中で、同日時点での、これらの道県の学校の対応状況をまとめた。

文科省の「学校における働き方改革推進本部」の第5回会議が8月27日、開かれ、教科担任制に向けた教職員数の増員や部活動改革を検討する有識者会議の設置など、働き方改革の推進に向けた今後の方向性が示された。来年度予算の概算要求を前に、本部長を務める萩生田光一文科相は「概算要求には働き方改革のための環境整備にかかる施策が大いに盛り込まれており、予算折衝に精力的に取り組んでほしい」と指示した。

『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』などの著書がある、教育研究者で高知県土佐町議会議員の鈴木大裕氏が8月22日、未来の先生フォーラム2021の特別プログラムとして「先生が先生になれない世の中で:公教育に迫る危機と未来」のテーマで講演し、日本の公教育を取り巻く問題について語った。

2024年度からの本格導入を目指す学習者用デジタル教科書について、文科省が全国全ての小学校と中学校で、1教科分のデジタル教科書を提供する実証事業を来年度に実施することが8月26日、分かった。今年度に全国の小中学校の約4割で実施している実証事業を、国公私立の全ての小学校と中学校に拡大する。

児童生徒へのわいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す議員立法が先の通常国会で成立したことを受け、各教育委員会や私立の学校法人が児童生徒への性暴力などによって教員免許が失効した情報を一覧できるように、文科省が「特定免許状失効者等データベース」を構築する方針を固めたことが8月26日、分かった。

教員免許更新制について、中教審小委員会の議論を踏まえて萩生田光一文科相が廃止に向けて法改正を進める方針を示したことを巡り、自民党文科部会は8月26日、文科省からのヒアリングなどを行った。会合では、制度の廃止は、同党が今年4月に文科省に提言した「制度を維持した上で柔軟に見直す」とする内容に沿っていないなどとして、慎重・反対の意見が強く、同部会では法改正に向けた議論の中で制度の中身をチェックする方針。

パラリンピックの学校連携観戦が8月25日から始まったことを受け26日、東京都教委の定例会では、新宿区・渋谷区・杉並区・八王子市で計121校・2万94人、都立高校・中等教育学校で計6校・489人の児童生徒が観戦する予定であることが、教委事務局(都教育庁)から報告された。

新型コロナウイルスの子供への感染が増えていることを背景に、国立感染症研究所は8月25日、厚労省に専門的な助言を行う「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」の会合で、クラスターに共通する所見を示し、乳幼児から大学生までを対象とする教育機関・福祉施設での感染対策を提言した。