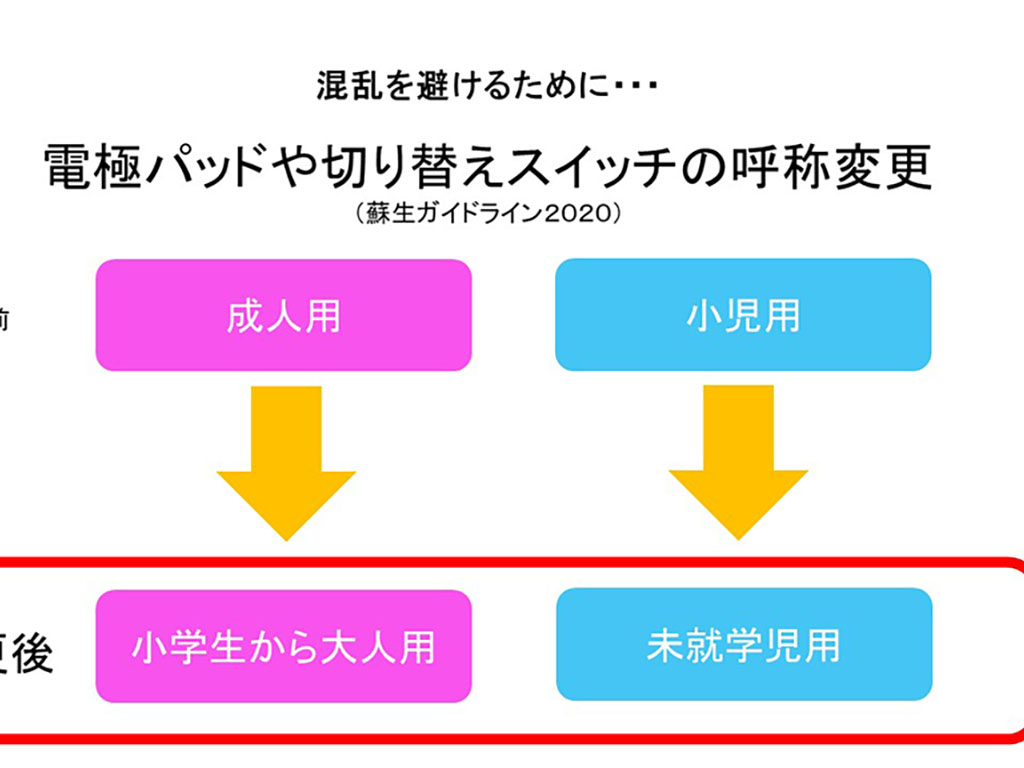

小学生へのAED使用は「成人用」を――。日本AED財団(三田村秀雄理事長)はこのほど、学校現場で混乱が起きていることを踏まえ、AED電極パッドなどで使われている「小児用」と「成人用」の表現を、それぞれ「未就学児用」と「小学生から大人用」に変更すると発表した。修正作業に伴い、しばらくの間は両方の表記が併存することになるため、注意を呼び掛けている。

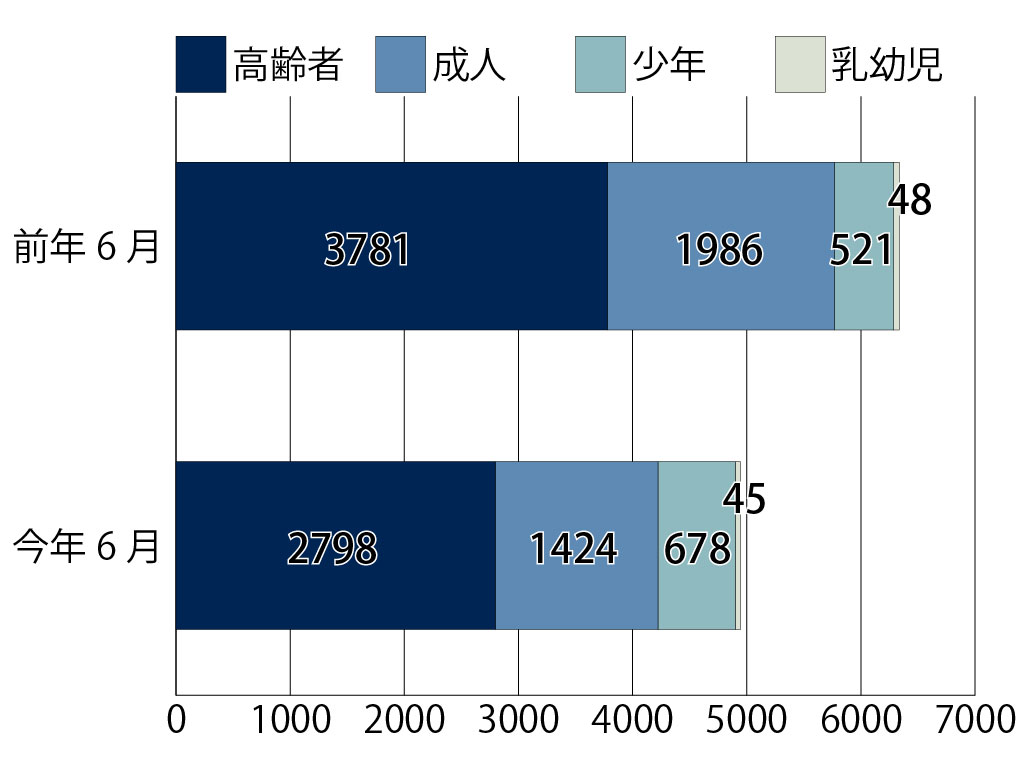

消防庁は7月27日、6月の熱中症による救急搬送人員は4945人で、前年同月比で1391人少なかったと発表した。少年の救急搬送人員や教育機関で起きた救急搬送人員は前年同月比で見ると増加していた。

GIGAスクール構想で整備された1人1台端末を活用するにあたり、子供たち自身に使い方のルールを考えさせるアプローチが始まっている(【GIGA到来】 端末使用のルール、生徒自身で考える)。文科省もStuDX Styleで好事例として紹介している。教育の情報化を専門とする国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの豊福晋平准教授は「ルールを子供自身が考えることは、すごく大切なこと」としながらも、「使うことを前提としたルールでなければならない」と強調する。

持続可能な部活動の在り方をテーマに、3年間の共同研究に取り組んでいる長沼豊学習院大学教授らのグループは7月25日、オンラインによる公開研究会を開き、これまでの研究成果について報告した。日本部活動学会会長の神谷拓関西大学教授と、民間のスポーツ団体に部活動を外部委託する取り組みを行っている茨城県つくば市立谷田部東中学校の八重樫通校長によるシンポジウムも開かれ、教育論があいまいなままの部活動改革に疑問を投げ掛けた。……

国立教育政策研究所(国研)は、いじめかどうか判断できない段階から学校の教職員が気になった事案を容易に記録できる「いじめ等対応記録ツール」を、学校現場で活用できるよう8月にも配布する。通常、児童や生徒同士のトラブルのレベルと判断された事案は教育委員会に報告されないことが多いが、数年後にいじめの原因となる可能性もあるといい、「このツールを活用して学校として記録を残すとともに、いじめの未然防止などに役立ててほしい」としている。……

今年の国際科学オリンピックのうち、数学・物理・生物学のコンテストの成績が7月26日、公表された。日本代表として参加した高校生15人のうち、2人が金メダルを獲得し、ほかの13人も銀メダルや銅メダルを受賞した。文科省は同日、15人全員の文部科学大臣表彰を決めた。……

法務省の出入国在留管理庁はこのほど、2016~20年に日本で生まれ、0歳の段階で無国籍だった305人の子どものうち、69人が今年4月の時点でも無国籍のままだったと発表した。教育や医療など、日常生活でさまざまな困難に直面しやすいため、法務省では早期の把握に力を入れていく方針。……

2022年度からの本格導入を目指す小学校高学年からの教科担任制の在り方を議論する文科省の検討会議(座長・髙木展郎横浜国大名誉教授)が7月21日開かれ、これまでの議論をまとめた報告案が示された。教科担任制の推進に向けて、各地域・学校の実情に応じた新たな教員の配置を進めるべきとした上で、優先的に対象とすべき教科については、外国語・理科・算数に体育を加えた4教科が適当であると明示した。

「未来の教室」実証事業を進めている経産省は7月20日、昨年度に同省のEdTech導入補助金を活用した自治体や学校の教育改革を取り上げた「未来の教室」キャラバンをオンラインで開催した。福島県大熊町教委が、AIドリルのQubena(キュビナ)を活用して、学びの個別最適化を実現した事例や、高校での英語のスピーキング向上に効果のある活用例などが報告された。

正解を求めない自由な音楽づくりを——。ロンドン交響楽団のメンバーと日本の音楽家たちによる「Discovery for 2021」プログラムの一環として、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』をテーマにした音楽づくりワークショップが7月19日、東京都渋谷区立上原中学校の2年生を対象として行われた。主催はブリティッシュ・カウンシル。

150年間変わらなかった公教育を本質から問い直す――。超教育協会(会長・小宮山宏三菱総合研究所理事長)は7月20日、教育関係者向けのオンラインシンポジウムを開き、教育哲学者の苫野一徳熊本大学准教授が「公教育の構造転換」をテーマに講演した。苫野准教授は、文科省や教育委員会などの行政レベルで変えられること以上に、個々の学校や教師で変えられることがたくさんあると指摘。

千葉県八街市で下校中の児童5人が死傷した事故を受けて、奈良県教委は7月20日、通学通園路の安全総点検を実施するための第三者組織を設置すると発表した。具体的な対策案を学校関係者らに提案するほか、対策ができない場合は通学路の変更も促す。

虐待から逃れた子どもたちの心のケアを――。社会的養護経験者らで構成される「施設・里親家庭で暮らす子ども・暮らしていた若者への心のケアの拡充を求めるプロジェクト」は7月19日、児童虐待の被害に遭い、児童養護施設や里親に措置された子どもや若者が、虐待による後遺症の治療や心のケアを受けられるようにすることを求める署名を、田村憲久厚労相に提出した。

幼児教育の質の向上と小学校教育との接続を議論する、中教審の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会の第1回会合が7月20日、オンラインで開催され、文科省は「幼児教育の質を支える要素」や「幼保小の接続期における教育の質の現状と課題」などの論点を提示し、同省が打ち出した幼児教育スタートプランのイメージを説明した。

文科省は7月20日、2020年度の文部科学白書を公表した。コロナ禍での児童生徒の「学びの保障」や、GIGAスクール構想の大幅前倒しなど学校現場の支援に取り組んだこと、中教審がまとめた答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」の内容を中心に、初等中等教育の目指す改革の方向性などを強調する内容となった。

東京都江東区立明治小学校(喜名朝博校長、児童920人)で7月19日、落語から授業づくりのヒントを学ぶ教員研修が開かれた。落語で演目に入る前の世間話や小咄(こばなし)である「まくら」が、授業の導入に生かせるのではないかということから、同校の教職員ら約40人が参加した。講師の落語を聞いた教員からは「次が聞きたい、と思わせる話し方だった」などの声が上がり、落語の技法について多くの質問が寄せられた。

ストレスのたまる宇宙空間でも、みんなで食事をおいしく味わってほしい――。そんな思いを込めて、日本の農業高校の生徒が、米粉を使った麺で国際的な宇宙食を開発する研究に取り組んでいる。全国の農業高校の中で唯一、先進的な理数教育を展開するスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されている、広島県立西条農業高校(澄川利之校長、生徒254人)の食品科学科の生徒を取材した。

スポーツ庁と文化庁は7月20日、中高生を対象とした大会・コンクールなどの主催者に対し、部活動の成果発表の機会を確保するよう求める事務連絡を出した。学校関係者の新型コロナウイルス感染が分かった鳥取県の米子松蔭高校が、大会の規定により夏の高校野球鳥取県大会への出場をやむなく辞退したものの、19日に一転、鳥取県高野連が再試合を認めた一連の経緯を踏まえたもの。

各地で見直しに向けた動きが加速している学校の校則の在り方についての基本原則をつくろうと、日本若者協議会は7月17日、高校生や研究者、教育関係者で構成される「校則見直しガイドライン作成検討会議」を立ち上げ、初会合を行った。検討会議では委員による意見交換を踏まえ、秋ごろをめどに学校現場で活用しやすいシンプルで具体的なガイドラインを示す方針。

多くの学校では、1人1台端末になってから初めての夏休みを迎える。文科省は当初より端末の持ち帰りを前提とした活用を想定しており、同省が7月13日に都道府県・政令市教委に向けて出した事務連絡においても、夏休みの家庭への持ち帰りの施行が示されている。しかし、通信環境の確保や保護者の理解など、さまざまな事情で持ち帰りを許可していない自治体もまだ多くあるようだ。

中教審などで議論が進む教員制度改革を巡り、日本教師教育学会は7月18日、「『令和の日本型学校教育』を担う教師と教師教育の在り方を問う」をテーマにした緊急公開シンポジウムをオンラインで開いた。中教審の特別部会で検討が進んでいる改革の方向性は、日本の教職の専門性を変質させる可能性があると問題提起した。……

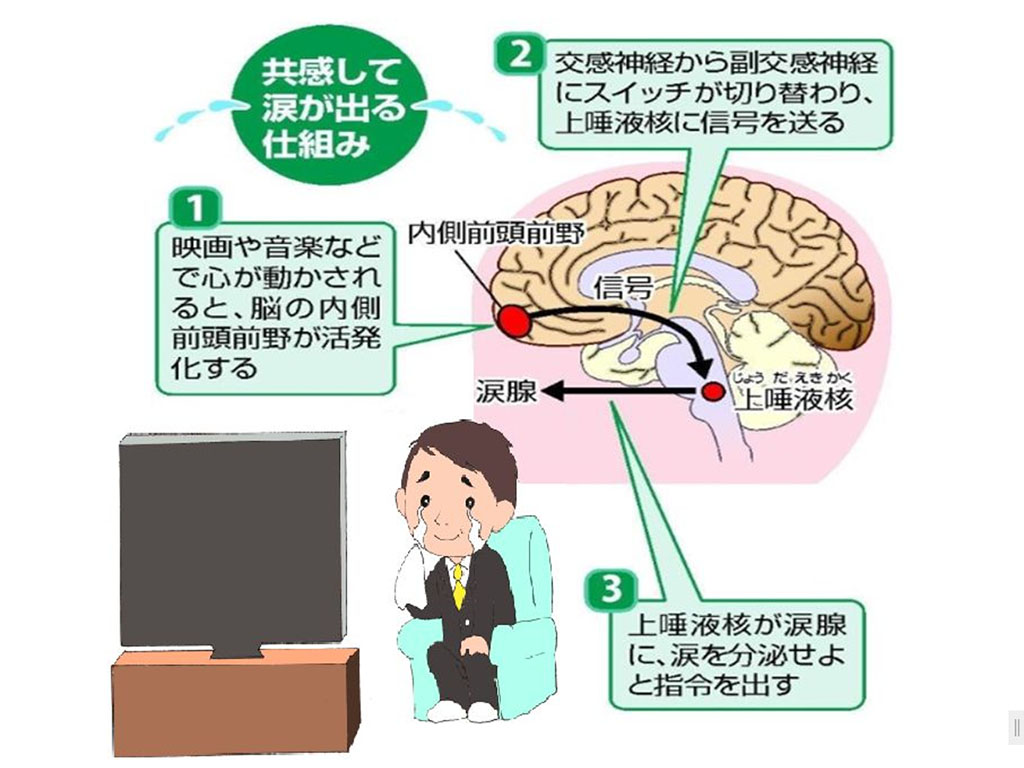

参加していた男性教諭が突然、涙声になった――。3年前に教員を対象に開いた「涙の授業」のワンシーンだ。涙を流すことでストレスも洗い流してしまおうと2013年から始まった「涙活(るいかつ)」の提唱者であり、「なみだ先生」とも言われる吉田英史さんは、学校の生徒から教員、一般の社会人まで幅広い層を対象に「涙の授業」を開いてきた。

外国にルーツのある生徒の高校における日本語指導の制度化を議論している文科省の検討会議は7月19日、第3回会合をオンラインで開き、これまでの議論を踏まえた論点整理案について協議した。論点整理案では、小中学校と同じように、高校でも日本語指導が必要な生徒を対象に取り出し授業を行う「特別の教育課程」を編成できるようにする考えを示した。

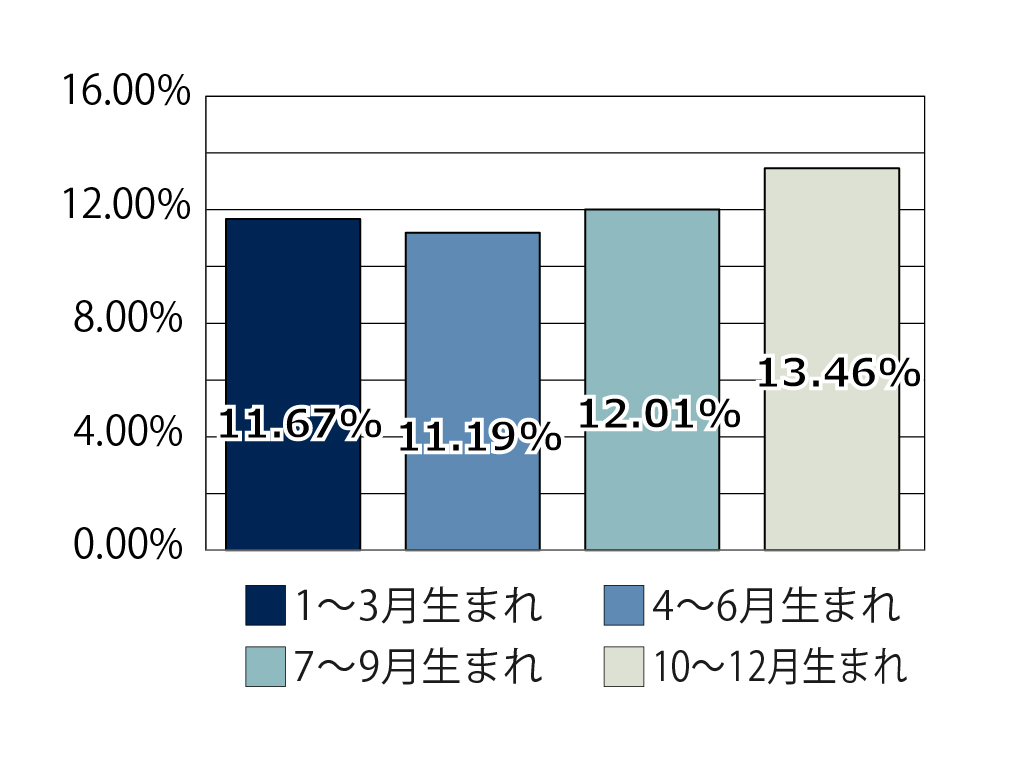

山梨大学は7月14日、日本人の子どもの代表的なアレルギー疾患であるアトピー性皮膚炎の発症率が、秋~冬生まれの場合に高まると発表した。国が2010年度から全国10万組の親子を対象に、化学物質が子どもの健康に与える影響を調査している出生コホート調査「エコチル調査」の分析から明らかとなった。これまで海外では、同様の結果が報告されていたが、この研究によって、日本でも科学的に裏付けられたことになる。……

いじめの実態について、同一地域で定点観測的に行っている国立教育政策研究所(国研)の追跡調査結果が7月16日発表され、いじめ防止対策推進法が施行された2013年以降、いじめの認知件数は増加傾向にあるものの、子供たちがいじめの加害・被害を経験したと答えた割合は減少していることが分かった。

教育起業家と小学校の教員が意気投合し、理想の教育を実現する――。東京都内で新たなオルタナティブ・スクールを創設するプロジェクトが今、来年4月の開校に向けて動き出している。自然環境と探究型学習、バイリンガル教育をコアに、個に応じた学びを行う「HILLOCK(ヒロック)初等部」に、今、教育関係者の注目が集まっている。

特定分野に特異な才能を持つ児童生徒への指導や支援の在り方について検討する文科省の有識者会議(座長・岩永雅也放送大学学長)が設置され、初会合が7月14日、オンラインで開かれた。米国で「才能教育」が活発に行われている現状などが報告され、委員からは「特別な才能を持つわずかな子供の話でなく、個に応じた学びの一環として広く捉えて考えていくべきではないか」などといった意見が出されて、日本型の才能教育の在り方について議論を進めていくことになった。

文科省は7月16日、GIGAスクール構想による1人1台端末を活用して南極の昭和基地と学校などをつなぐ特別講座を、9月7日午後2時から実施すると発表した。国際宇宙ステーション(ISS)とつないだ7月上旬の特別講座に続き2回目。今回の対象は主に中学生で、観測隊と直接対話する中学校を10校ほど募集するとともに、小~高や一般向けにも配信する。