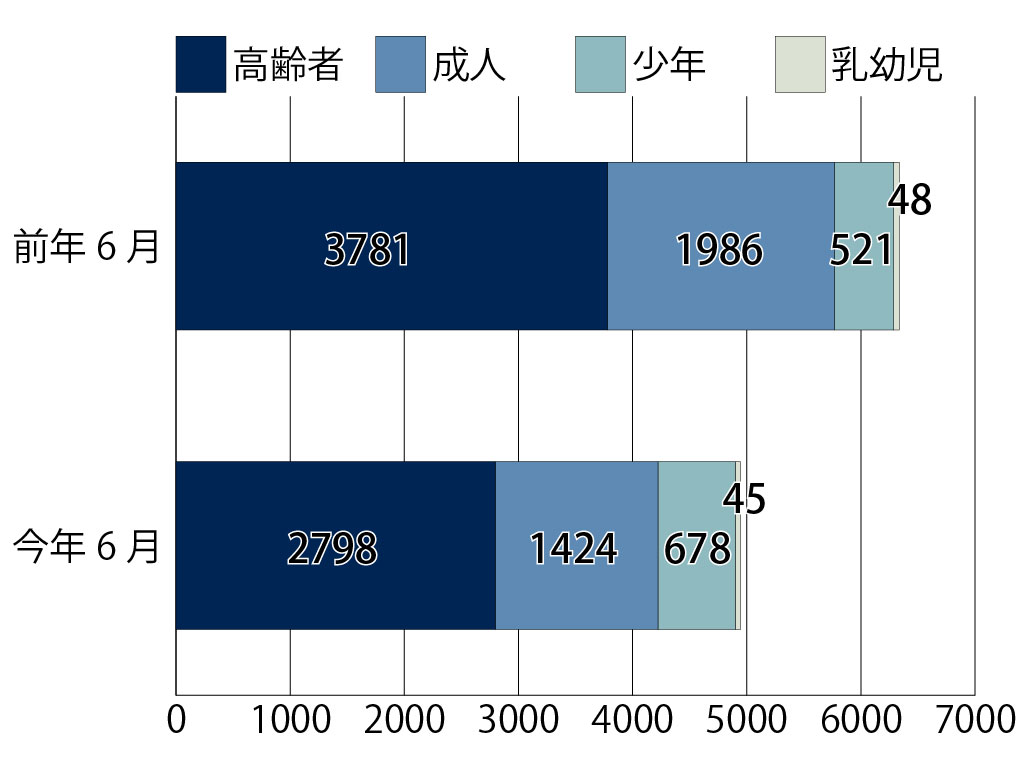

消防庁は7月27日、6月の熱中症による救急搬送人員は4945人で、前年同月比で1391人少なかったと発表した。少年の救急搬送人員や教育機関で起きた救急搬送人員は前年同月比で見ると増加していた。

年齢区分別の救急搬送人員を見ると、高齢者(65歳以上)が最も多く2798人(56.6%)、次いで成人(18歳以上65歳未満)が1424人(28.8%)、少年(7歳以上18歳未満)が678人(13.7%)、乳幼児(7歳未満)が45人(0.9%)だった。少年は昨年同月と比べ157人増加していた。

医療機関での初診時における傷病程度別では、軽症(外来診療)が3092人(62.5%)、中等症(入院診療)が1692人(34.2%)、重症(長期入院)が110人(2.2%)だった。

発生場所別では、住居が最も多く1730人(35.0%)、次いで道路が950人(19.2%)、公衆(屋外)が527人(10.7%)と続いた。保育所などを含む教育機関は470人(9.5%)で、昨年同月比で130人増加していた。

人口10万人当たりの救急搬送人員では、佐賀県が最も多く9.73人、次いで熊本県の9.03人、大分県の8.00人、沖縄県の7.97人、長崎県の6.70人と、九州・沖縄地方に集中していた。

次期学習指導要領の基本的な考え方について、中教審の教育課程企画特別部会は9月5日、第12回会合を開き、これまでの論点整理の素案を検討した。主体的・対話的で深い学びの実装、多様性の包摂、実現可能性の確保を三位一体で具現化するため、教育課程を柔軟なものにしていく。

次期学習指導要領の基本的な考え方について、中教審の教育課程企画特別部会は9月5日、第12回会合を開き、これまでの論点整理の素案を検討した。主体的・対話的で深い学びの実装、多様性の包摂、実現可能性の確保を三位一体で具現化するため、教育課程を柔軟なものにしていく。

江戸時代の教育学者、細井平洲の言葉に「人の子を教育するは菊好きの菊を作る様にはすまじく、百姓の菜大根を作る様にすべきこと」というものがある。菊好きは、理想的な好みの形を目指して育てる。百姓は形や大きさにかかわらず「おいしくなあれ」と育てる。最近は、自身が「菊好き」なのでは、と悩む先生たちによく出会う。菊好きから百姓への転換の難しさも、非常に多く見聞きする。

伝統的なカトリック系ミッションスクールだった宇都宮海星女子学院中学・高校は、2023年度に星の杜中学・高校として生まれ変わった。世界10都市以上で海外留学を経験できる制度の導入など積極的にグローバル教育に取り組み、入学希望者も年々増加するなど注目を集めている。また、24年度には全国の私立中学・高校12校とコンソーシアムを立ち上げ、国内留学などの連携も始めた。これらの施策を推進する小野田一樹校長に、学校改革の現状や、私学を中心としたこれからの学校教育の在り方などを聞いた。

広告ブロック機能を検知しました。

このサイトを利用するには、広告ブロック機能(ブラウザの機能拡張等)を無効にしてページを再読み込みしてください