中教審の初等中等教育分科会(分科会長・荒瀬克己教職員支援機構理事長)が7月8日、開かれ、幼児教育の質の向上と、小学校教育との円滑な接続について専門的に議論を行う「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」を設置することを決めた。全ての子供が格差なく質の高い学びへ接続できることを目指し、生活・学習基盤を全ての5歳児に保障するための方策や、各地域で幼児教育を着実に推進するための体制整備などについて集中的に議論を進める。

新型コロナウイルスの感染拡大による一斉休校で、その間に教育委員会が取った対応には、地域の社会階層により大きな差があったことが、東京大学大学院の中村高康教授らが7月8日、中教審初等中等教育分科会で報告した調査結果で明らかになった。文科省の委託調査の一環として、教育委員会と保護者への調査などから公立小学校に関する対応状況を分析したもので、保護者らの社会経済的地位が低い地域で、教育委員会が十分な対応を取れなかった可能性が浮き彫りになっている。

生徒指導提要が2010年に作成されて以降、「いじめ防止対策推進法」施行など生徒指導を巡る環境が大きく変わったことを踏まえ、文科省が内容の見直しに向けて設置した協力者会議の第1回が7月7日、開かれた。児童生徒の自殺者の増加傾向など課題は深刻化しているとして、成長を促す「積極的な生徒指導」の充実や、厳しい校則の見直しの必要性を指摘する声などが上がり、年度内の改訂に向けて議論を進めることになった。

名古屋市教委は7月7日、夏休み中に予定していた、市立学校の教職員を対象にした新型コロナウイルスワクチンの職域接種の中止を通知した。国からのワクチンの供給が間に合わず、夏休み中に2回目の接種が終わらない見込みとなったことが理由。市立学校に勤務する約1万1000人の教職員が希望していた。

学校がもうすぐ夏休みに入るのに合わせ、東京ガスは小学生が取り組める自由研究の教材を、同社ホームページで公開した。7月6日にメディア向けに開かれたオンライン説明会では、同社都市生活研究所の三神彩子統括研究員が、その中から省エネとエコ・クッキングのテーマを紹介。「ぜひ親子で取り組み、家族で考えるきっかけにしてほしい」と呼び掛けた。

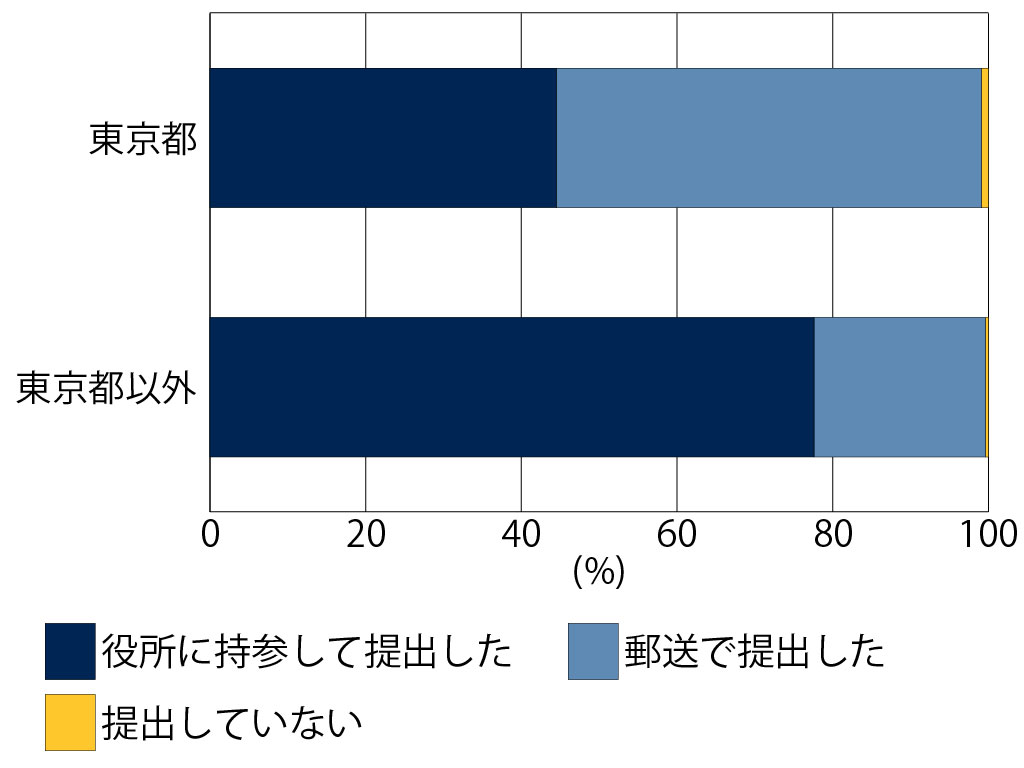

経済的に厳しい母子家庭への支援を行うNPO「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」は7月5日、離婚などによるひとり親家庭を対象に支給される児童扶養手当について、行政窓口の対応の問題点をまとめたリポートを公表した。3割の保護者が、児童扶養手当の窓口で嫌な思いや屈辱的な扱いを受けているとして、対応の改善を求めた。

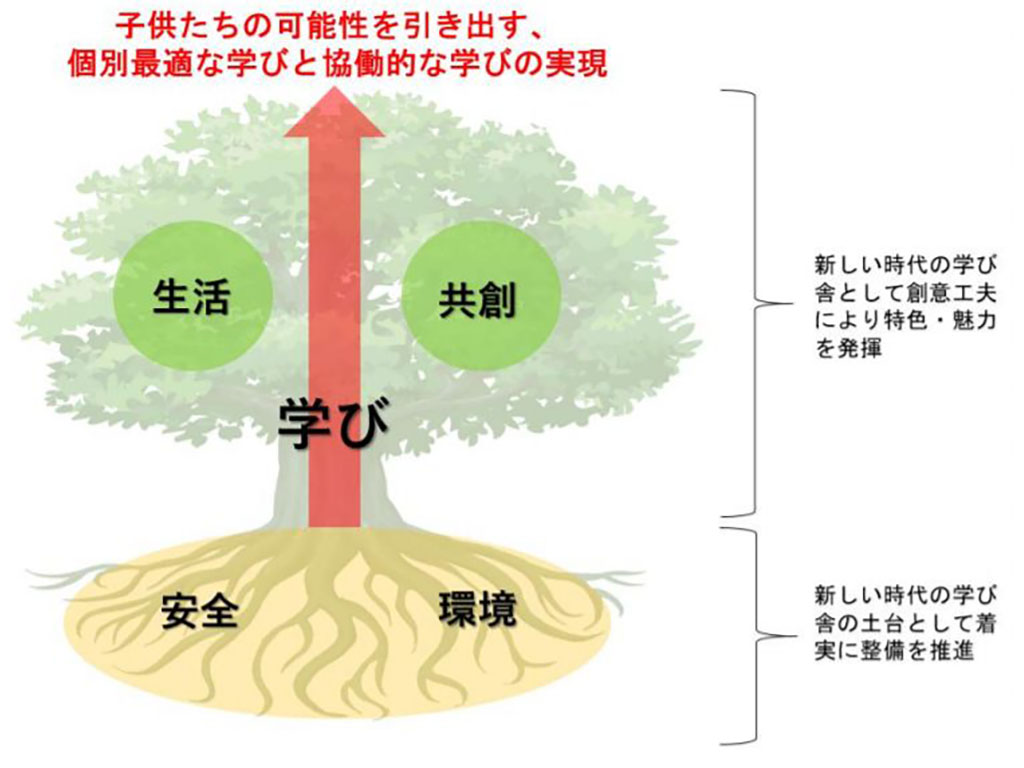

未来の学びに対応した学校施設の基本構想を協議している文科省の「新しい時代の学校施設検討部会」は7月7日、第6回会合をオンラインで開き、これからの学校施設整備に求められる視点を整理した中間報告案を大筋で了承した。教育の情報化や多様な学びの実現に向けて、教室空間をフレキシブルに展開していくことなどを盛り込んだ。

子供関連施策を総合的に扱う新しい行政組織「こども庁」の創設に向け、政府は7月7日、作業部会の初会合を首相官邸で開き、加藤勝信官房長官は席上、年末に向けて政策面の整理と新たな行政組織に関する基本方針を取りまとめるよう指示した。加藤官房長官は同日の記者会見で、「子どもを巡るさまざまな課題に対し適切に対応するためには、政策を総合的かつ包括的に推進することが必要。

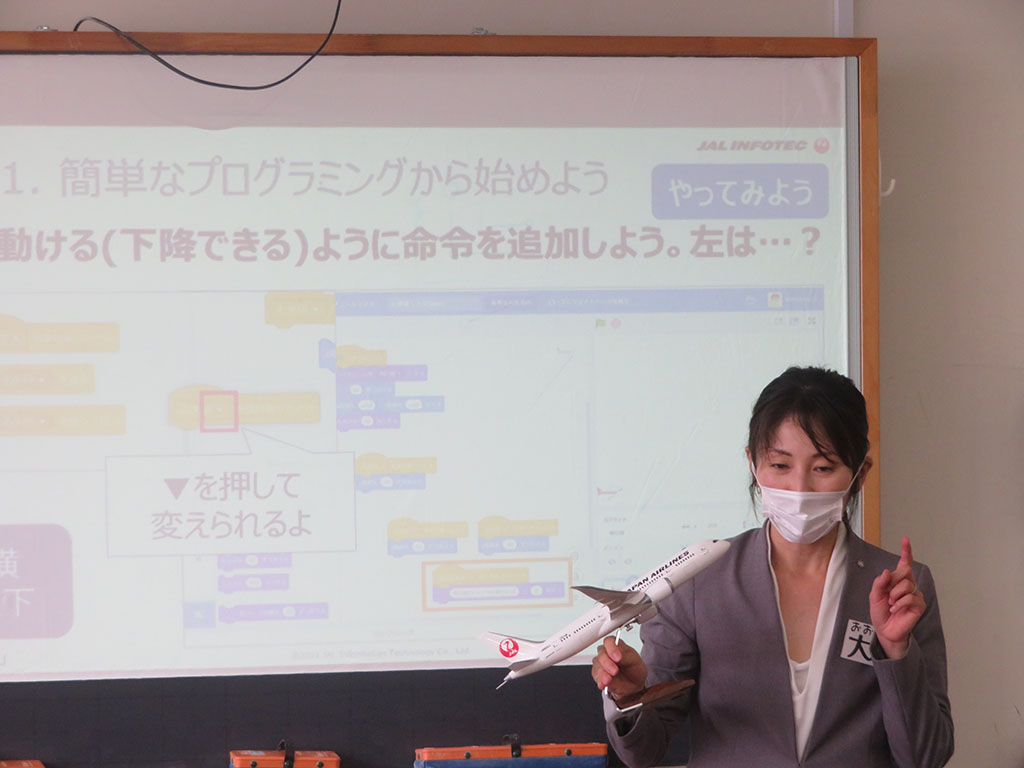

エコで安全な飛行ルートを考えよう――。東京都港区立芝浦小学校(三浦和志校長、児童1276人)で7月6日、小学5年生の「総合的な学習の時間」の一環で、プログラミング教育を通じて、二酸化炭素排出量の削減について考える授業が行われた。日本航空の運航・整備システムのメンテナンスを手掛けるJALインフォテックが協力し、ITのプロである同社の社員がボランティアで児童にプログラミングを教えた。

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の課題を議論している厚労省の検討会は7月5日、第2回会合をオンラインで開き、関係団体からヒアリングを実施した。関係団体からは、預かりを主目的としている施設は国からの報酬単価を下げるべきだという意見が出た一方で、保護者の就業支援や負担軽減の観点から、長時間の預かりをする事業を求める声も挙がった。

大阪市教委は7月6日、平野区にある市立平野中学校で、プール更衣室の天井からコンクリート片が落下し、その場にいた2年生の男子生徒の頭部に当たる事故があったと発表した。

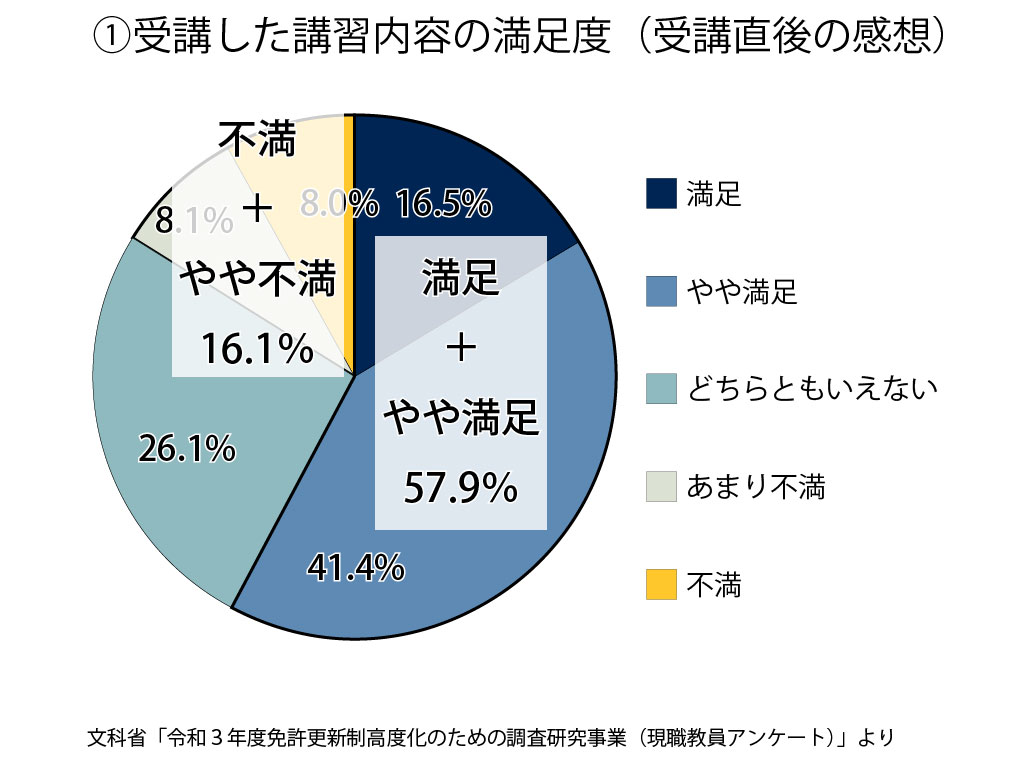

文科省が公表した教員免許更新講習を巡る現場教員へのアンケート調査の結果について、萩生田光一文科相は7月6日の閣議後会見で、「教員免許更新制に負担感や不満を感じている教員が相当数いるという状況を反映しているのではないか」と指摘した上で、「スピード感を持って制度改革を進めていきたい」と述べ、改めて教員免許更新制の抜本的な見直しに意欲を表明した。

文科省は7月6日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携し、GIGAスクール構想による1人1台端末を活用して、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在中の星出彰彦宇宙飛行士と学校などを結んだ「GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~」を実施した。同省によると、動画へのアクセスは1万件を超えた。東京都港区の麻布小学校では、100人余りの児童が特別講座に参加し、スクリーンに映し出される星出さんの宇宙での実演などに見入った。

文科省はこのほど、「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」を公表した。これまでも就学手続きに携わる教育委員会や学校関係者に向け「教育支援資料」を作成してきたが、今回は障害のある子供が教育的ニーズの変化に応じて特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常の学級における指導など、学びの場を変えることを重視して改訂を行い、より幅広い学校関係者が参照できるようにした。

今日的な教育課題に対応する質の高い教員を養成する目的で、富山大学と金沢大学は7月2日、2022年度に共同教員養成課程を設置すると発表した。英語教育や特別支援教育、教科横断的な学びなどに対応した先進的教育科目を必修として設け、両大学の教職課程の授業をオンラインなどで受講できるようにする。

高校用教科書を発行する「第一学習社」(本社・広島市)が、文科省が2016年に教科書採択に関する不公正行為などについて調査を行った際、関係者への利益供与について過少に虚偽の報告をしたことが分かり、同省は7月6日、最終的な利益供与の件数について調査結果を公表した。不公正な利益供与は21都道府県の60校で計126件確認され、文科省は同社に調査結果を伝えるとともに、今後の対応について報告を求めた。

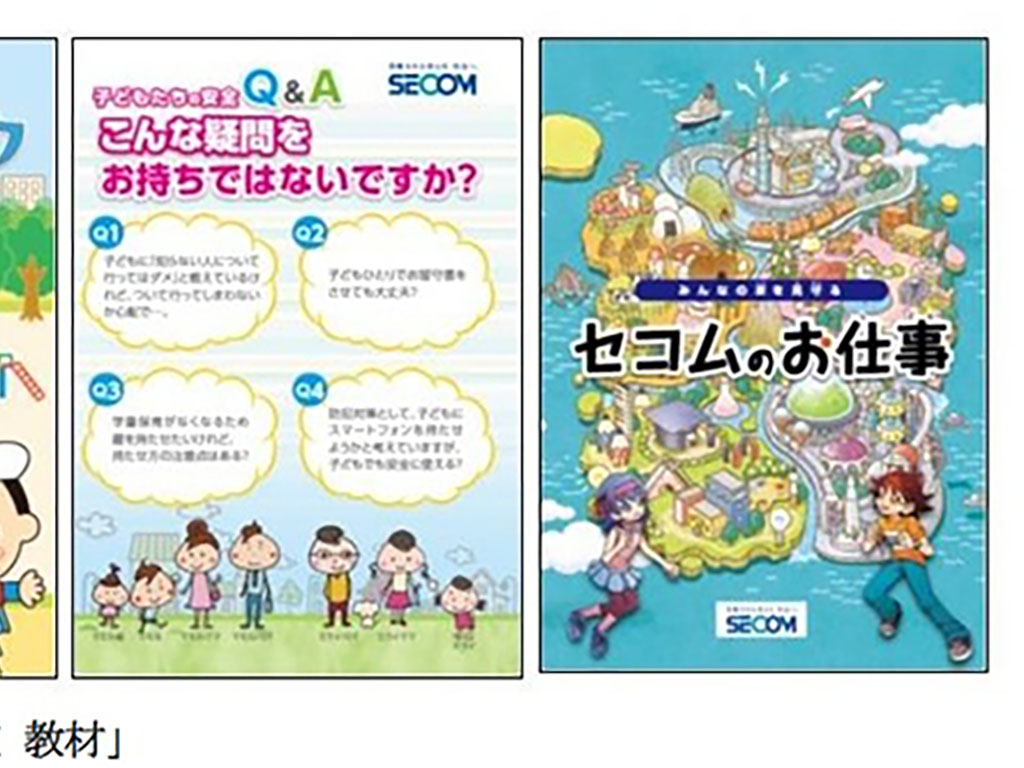

セキュリティーシステムや警備サービスなどを提供するセコムはこのほど、子ども向けに、犯罪から身を守るための基本を学べる「セコム子ども安全教室 教材」を制作し、提供を始めた。幼稚園や小学校などの教育機関は無償で自由に活用できる。

教員免許更新制の存廃を含めた見直しを検討している中教審の教員免許更新制小委員会は7月5日、第3回会合を開き、文科省が教員免許更新講習を巡る現場教員へのアンケート調査の結果を報告した。それによると、受講した講習が「役に立っているか」との質問に対し、否定的な答えが37.8%で、肯定的な答えの33.4%を上回った。

7月1日からの静岡県などを中心とする大雨と、それに伴い3日に熱海市で発生した土石流の被害を受け、5日午後1時時点では、熱海市の公立学校16校が全て休校となっている。また神奈川県の公立小1校で雨漏りなどの物的被害があったほか、熱海市の公立小中学校計4校が避難所となっている。……

重度の障害があり、在宅で仕事をしている人が、肢体不自由の特別支援学校高等部に通う生徒に、仕事のやりがいや進路のアドバイスをするオンライン授業が6月29日、岐阜県内の複数の特別支援学校をつないで行われた。同県では初めての試みだという。

文科省が初めて「外国大学日本校」に指定した米国のテンプル大学ジャパンキャンパス(東京都世田谷区)と、隣接する昭和女子大学を7月5日、萩生田光一文科相が視察し、マシュー・J・ウィルソン学長や学生らと懇談した。この中で萩生田文科相が、コロナ禍で海外留学できない日本の高校生のために、同キャンパスで1日留学体験をするような取り組みも考えてほしいなどと提案したのに対し、ウィルソン学長は「新しいプログラムを考えていきたい」と協力する考えを示した。

小学5・6年生とその保護者1000組を対象にした「子供のキャリア観と親の働く姿」に関するアンケート調査の結果が、このほど発表された。父親や母親の働く姿を見たことがある児童は、そうでない児童よりも将来、働くことについてポジティブに捉えている傾向にあった。調査したのは総合人材情報サービスのアイデム。

千葉県八街市で下校途中の児童5人が死傷した事故を受けて、萩生田光一文科相は7月2日の閣議後会見で通学路の安全対策について、「児童生徒の安全確保のための効果的・効率的な点検の方策を検討したい。その際、例えばスクールガードや外部人材の力を借りるなど、教員の必要以上の負担とならない点検の方策もしっかり検討したい」と述べ、教員の負担増にならない形で通学路の安全対策を進めたいとの考えを示した。

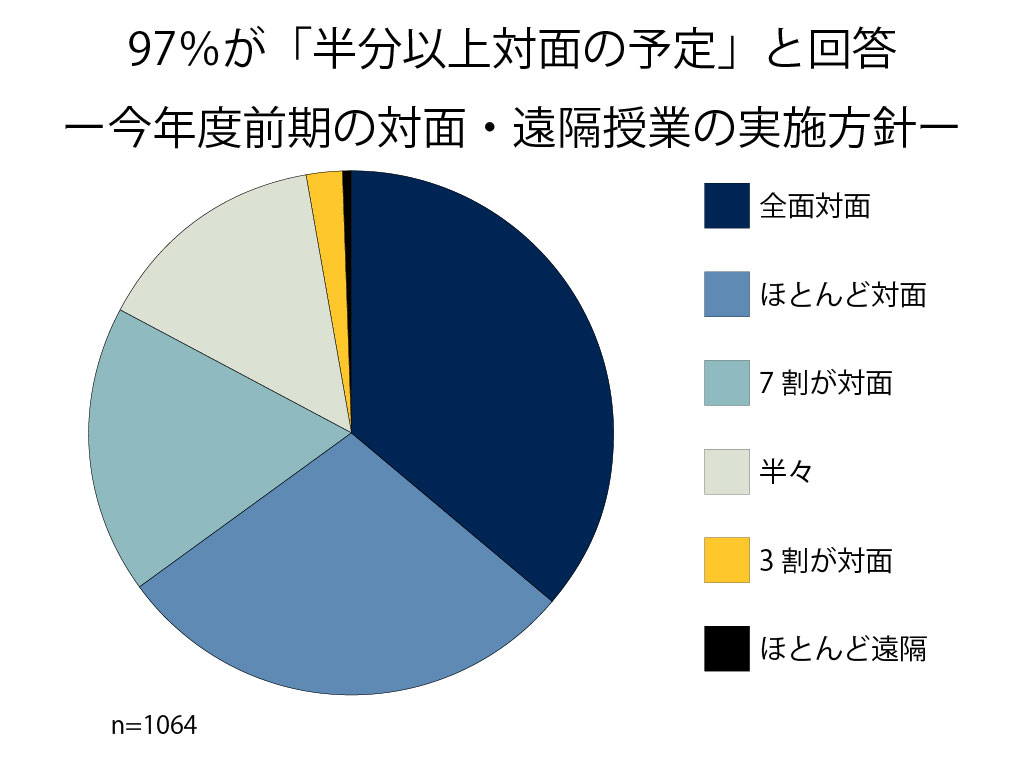

文科省が今年3月に、全国の大学を対象に今年度前期の授業実施方針を調査したところ、「半分以上を対面授業とする予定」と答えた大学が全体の97%に上っていたことが7月2日、分かった。昨年12月に公表した調査結果の約8割から上昇した。調査後に東京や大阪などで緊急事態宣言が出されたことから、実際の対面授業の実施率は下がったとみられるが、同省は「各大学が学生の学びの場を確保しようと取り組んだ姿勢の表れではないか」と分析している。

各学校でICTの活用が進む中、千葉県船橋市立飯山満中学校(太田由紀校長、生徒312人)では6月、前期の中間テストにおいて、2年生理科のテストをグーグルフォームで行った。実施した辻史朗教諭は「1人1台になり授業スタイルが変わったことで、日頃の授業や提出物で思考力や論述的なものを評価しやすくなった」と話し、定期テストは知識を問う問題に絞って行ったという。

今年初めて実施された大学入学共通テストについて、大学入試センターは6月29日、各教科・科目の問題について、高校の教員や教育研究団体からの意見などを基にまとめた問題評価・分析委員会報告書を公表した。共通テストの狙いの一つである思考力を問う内容になっていたという好意的な評価がある一方で、一部の教科・科目の問題では今後の検討を求めるコメントも見られた。

今年9月のデジタル庁の発足に向けて準備している内閣官房IT総合戦略室は7月1日、GIGAスクール構想など教育のデジタル化に関するウェブアンケートを公開した。対象者は、初等中等教育段階の学校に勤務する教職員、教育関連の民間事業者、保護者、児童生徒などで、回答期間は7月31日まで。端末やネットワーク環境、デジタル教材や教育方法、デジタル人材などの課題を把握し、今後の政策の検討・改善に活用する。

学校でのプログラミング教育を推進する「みんなのコード」と、IT分野のジェンダーギャップ解消を目指す「Waffle」は6月29日、国内で初めての、小学校の女性教員向けのプログラミング教育の教員養成プログラム「SteP」を開始すると発表した。「ITや理系は男性が選択するもの」という、学校教育における無意識の思い込みをなくす狙いがあるという。