いろいろな子供や大人が集まれる地域の居場所をつくりたい――。そんな思いを持った「駄菓子屋」がこの夏、東京都足立区にオープンする。開店に向けた企画や準備は全て大学生チームが中心になり、運営も大学生やボランティアで行う予定だ。だが、なぜ大学生が駄菓子屋をやることになったのだろうか。企画を立ち上げたNPOや大学生に聞いてみた。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」はこのほど、第26回会合を開き、主な論点となっている記述式問題や英語4技能の評価の在り方などを巡って、改めて各委員が意見を述べ合った。これまでの会議で、大学入学共通テストへの記述式問題や英語4技能の導入は困難との見方が強まっている中、複数の委員から「記述式導入など入試改革に意欲的に取り組む大学に、インセンティブを付与してはどうか」との意見が出され、最終的な取りまとめに反映される見通しとなった。

政府は5月31日、「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」を開き、持続可能な開発のための教育(ESD)に関する第2期国内実施計画を策定した。2020年から国連の持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた、新たなESDの国際的な枠組みである「ESD for 2030」がスタートしたのに合わせ、国内でもESDの効果的な実践を一層推進する。合わせて、16年に作成した「ESD推進の手引」も改訂し、国際的な動向やESDが明記された学習指導要領の内容を反映させた。

日本教育学会は8月25~27日に、80回目となる大会をオンラインで開催する。2日目と3日目にはそれぞれ学会員以外も参加できる公開シンポジウムが予定され、6月1日からは参加申し込みが始まった。8月26日午後3時からのシンポジウムⅠでは「コロナが投影する学校教育の『本質』」を、翌27日午後1時半からの公開シンポジウムⅡでは「STEAM教育論再考:その現在とこれから」がテーマ。

地方行政のデジタル化の一環で文科省は、自治体による学齢簿編制・管理業務を行う「就学事務システム」の共同化やクラウド活用を目指した標準仕様書案を作成し、パブリックコメントを6月9日まで募集している。システムの標準化によって、クラウド上でシステムのアプリを提供すれば、自治体はカスタマイズをする必要がなく、システムの構築や維持に必要なコストを削減でき、職員の働き方改革にもつながると期待される。

政府の規制改革推進会議(議長:小林喜光・三菱ケミカルホールディングス取締役会長)は6月1日、規制改革の推進に関する答申をまとめ、菅義偉首相に提出した。教育関係では、デジタル時代を踏まえた大学・高校の設置基準の見直しをはじめ、必要単位を取得すれば4年未満でも卒業できるようにする大学の卒業要件の見直し、多様な外部人材を教師として登用する「特別免許状」の利用促進に向けた手続きの見直しなどが盛り込まれた。政府は答申を受けて今後、規制改革実施計画を策定し、実現に取り組んでいく。

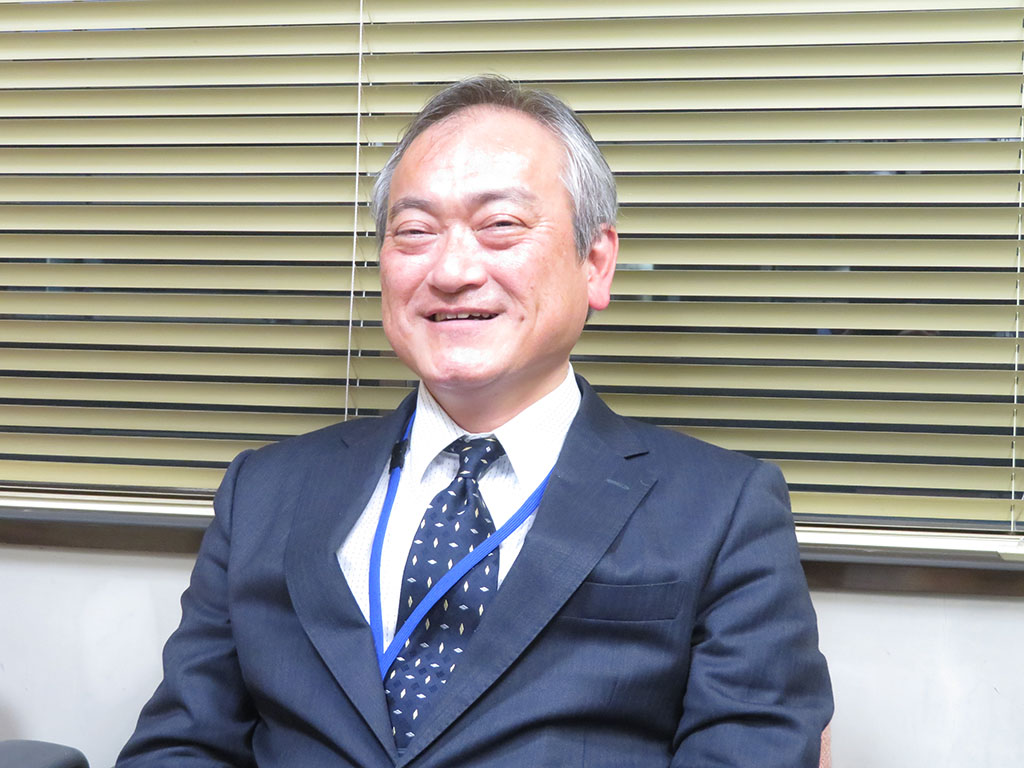

GIGAスクール端末をうまく運用している自治体の1つとして注目されている、奈良市教委の教育部学校教育課情報教育係の谷正友係長がこのほど、オンラインイベント(大塚商会主催)に登壇し、学校での端末利活用の具体的な手法を紹介した。国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの豊福晋平准教授も登壇し、近年関心を集めるデジタル・シティズンシップ教育について触れた。

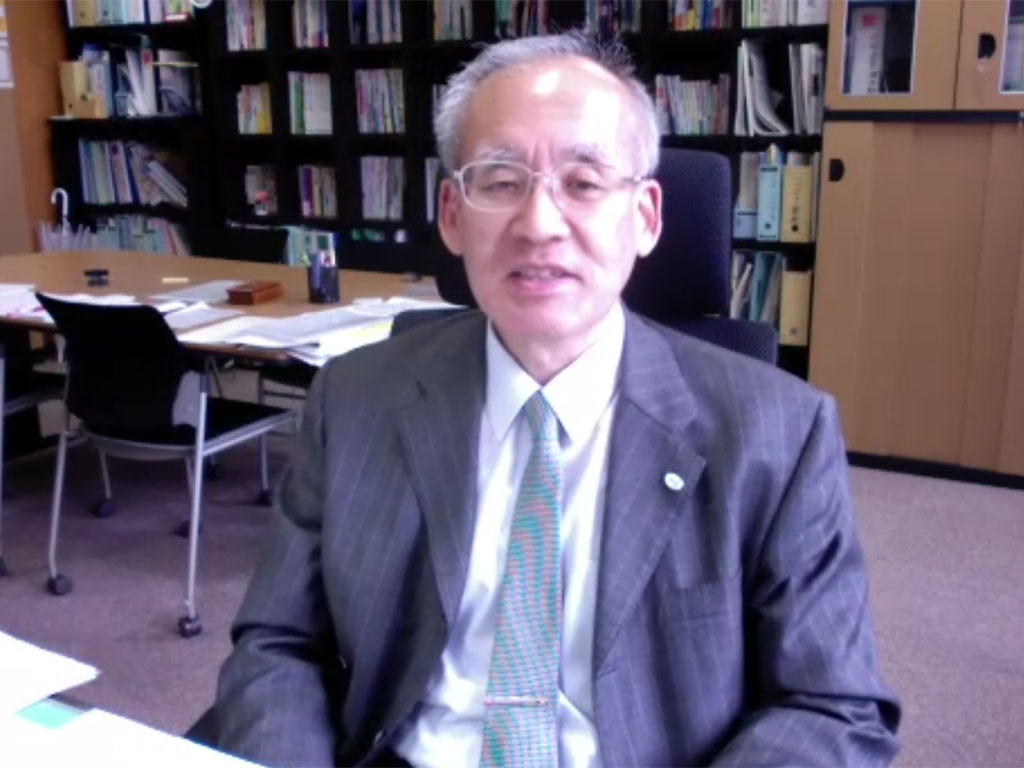

中教審生涯学習分科会は5月31日、第11期としては初めてとなる会合をオンラインで開き、今期における審議事項について意見交換した。第10期までの議論を踏まえ、事務局からは成人のICTのリテラシー・スキル向上に関する取り組みが示されたほか、委員の今村久美カタリバ代表理事から、不登校の子供たちの支援についても議題とすることが提案された。

全国の大学生が小さな高校の生徒とつながり、地域づくりやキャリアについて対話する「総合的な探究の時間」の授業がこのほど、愛媛県立内子高校小田分校(藤本昭二校長、生徒59人)で行われた。授業をデザインした内子町地域おこし協力隊で、同校教育魅力化コーディネーターの小田原希実(のぞみ)さんは「これからも大学生が生徒と関われる機会をつくっていきたい」と意気込む。

令和の学校における学びの空間を議論するため、文科省の調査研究協力者会議の下に設けられた「新しい時代の学校施設検討部会」はこのほど、第3回会合をオンラインで開き、多様な学習活動やカーボンニュートラルへの対応について、事例発表を基にこれからの学校施設に求められる条件を検討した。検討部会委員の赤松佳珠子法政大学教授は、高校では、地域人材が探究型学習に入るような活動を想定した空間の必要性を提案した。

緊急事態宣言下にある沖縄県でも、特に新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な石垣市は5月31日、非常事態宣言を独自に出し、6月2日から12日間、市立小中学校を臨時休校とすることを決めた。同市からの要請を受けて、沖縄県教委も6月1日、石垣市内にある県立学校を臨時休校とし、歩調を合わせた。

離島や山間部などのへき地にある小規模校で、学校の垣根を超えた遠隔合同授業など、ICTを活用した新たな教育への挑戦が日々行われている。もとは小規模校の「関係の固定性」など、デメリットを解消するための手段だったが、他校の教員の授業を見ることでICTの活用方法を身に付ける「研修」状態が日常化し、教員のスキルアップが起きるなど、どこの学校にとっても参考になりそうな先進事例が生まれてきた。

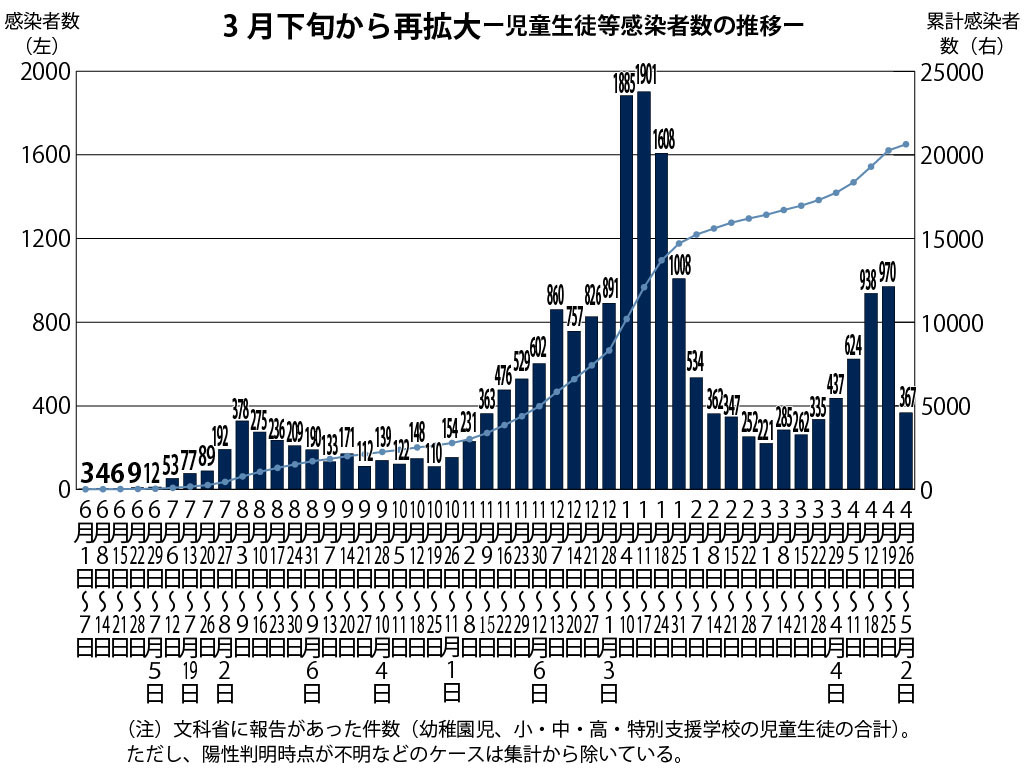

学校が本格的に再開した昨年6月から今年4月末までに、児童生徒の感染者は1万9962人、教職員は2637人となったことが5月28日、文科省の集計で分かった。3月下旬から再び増加傾向となっており、4月中旬には児童生徒・幼稚園児だけで1000人近くに上る週もあった。文科省の担当官は「基本的な対策は継続しながら、リスクを伴う活動は控えるということを徹底してほしい」と呼び掛けている。

外国人に日本語を指導する日本語教師の国家資格である「公認日本語教師(仮称)」の創設について検討している文化庁の調査研究協力者会議は5月31日、第6回会合をオンラインで開いた。資格の具体的な取得要件を整理した報告概要案が示され、公認日本語教師の資格取得にあたっては、原則として筆記試験の合格と教育実習の履修・修了を課す一方、資格の更新講習や学士以上の学位の必要性などは見送る方針を打ち出した。

法務省は5月28日、来年4月からの成年年齢の引き下げに伴い、18・19歳の矯正教育に関する課題を整理した検討会の報告書を公表した。18・19歳は18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだとし、新たな教育プログラムの導入や学びの機会の保障、地域へのボランティア活動など、少年院を出た後を見据えた矯正教育を導入するよう提言した。

虐待による一時保護をする場合などで、子供の意見を聞く仕組みの創設を検討していた厚労省の「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム(WT)」はこのほど、第11回会合をオンラインで開き、WTとしての取りまとめ案を大筋で了承した。社会的養護の措置決定や日常生活などで、子供の意見を十分に聞く機会を設けることや、子供の意見表明を支援するための専門職の配置を求めた。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」が5月28日、参院本会議で可決・成立した。教員免許の授与権者に「裁量的拒絶権」を与え、わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員への免許の再交付を拒否することができる内容。

「こども庁」の創設を目指している自民党の議員有志は5月28日、「こども庁創設に向けた第2次提言」を取りまとめた。提言では、こども庁を「子供課題解決のプラットフォーム」と位置付け、現状の課題となっている担当府省庁の壁、地方と国の分断、就学前後の切れ目などをつなぐ機能を持たせる構想を盛り込んだ。

新型コロナウイルスのワクチンの接種会場を巡り、文科省は5月28日、全国の国公私立大学にキャンパスなどの施設を提供できるか緊急調査したところ、350校が提供可能と回答したことを明らかにした。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、早ければ6月半ばから、こうした大学施設での接種開始を目指すとともに、65歳以上の高齢者や65歳以下の基礎疾患がある人を優先した上で、施設を提供する大学の教職員や学生、近隣の幼稚園や小中学校、高校などの教職員や児童生徒へのワクチン接種を検討する考えを表明した。

新しい学校安全推進計画の策定に向けて、中教審初等中等教育分科会学校安全部会は5月27日、初会合をオンラインで開いた。激甚災害や新型コロナウイルスに関してなど、学校安全を巡る課題を踏まえ、来年度からの国の第3次学校安全推進計画のベースとなる議論を行う。

外国にルーツのある子供たちへの、高校での日本語指導や支援の課題について話し合うシンポジウムがこのほど、オンラインで開かれ、当事者である外国にルーツのある若者が、外国から日本にやってきて、学校生活で感じた戸惑いや差別、必要な支援などを語った。

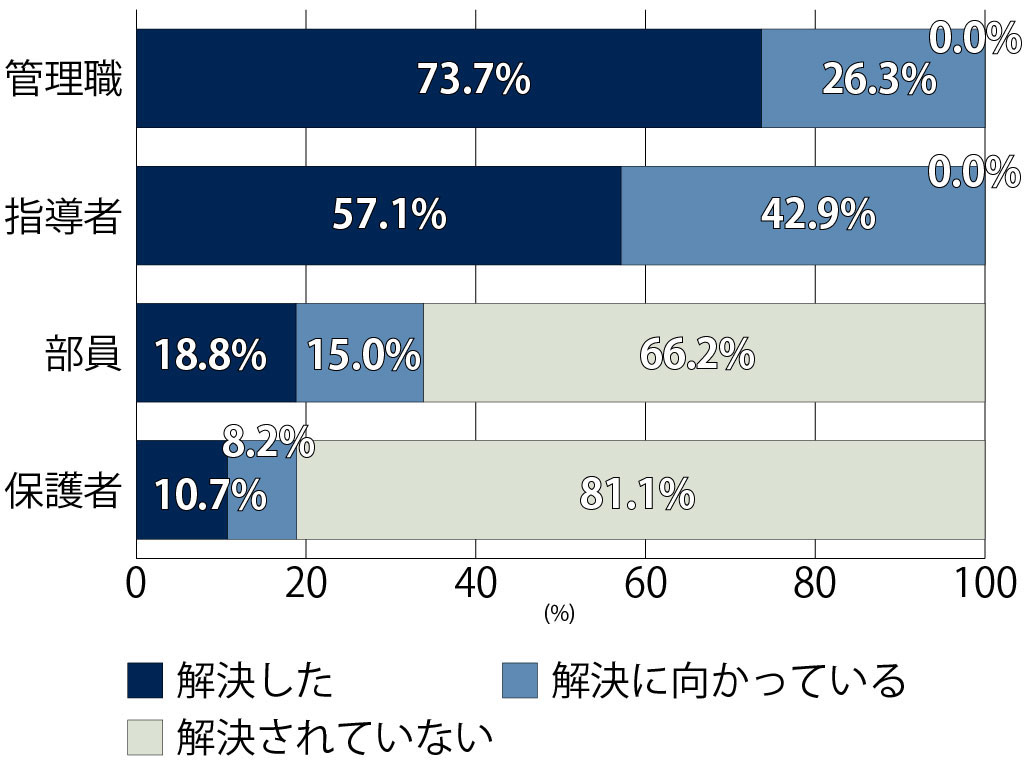

沖縄県教委はこのほど、県立高校などを対象にした部活動の実態調査の結果を公表した。部活動で起きた指導者による部員への体罰・ハラスメントの解決状況について、学校側と生徒側で認識にギャップがあることが浮き彫りとなった。

今年度の全国学力・学習状況調査が5月27日、全国一斉に行われた。昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大で中止されたため、実施は2年ぶり。全国で小中学校合わせて約2万9000校が参加した。今回は新学習指導要領の内容を踏まえて、小学校の算数で初めて「データの活用」に関する問題などが出題されたほか、GIGAスクール構想のスタートを受けて、児童生徒への質問紙にICTに関する項目などが盛り込まれた。

地域住民や保護者が学校運営に参画するコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置促進や充実策を議論する文科省の検討会議は5月27日、第2回会合をオンラインで開催し、県教委、小学校、地域のコーディネーターから、それぞれの好事例について報告を受けた。続いて、法律で設置が努力義務とされたにも関わらず、コミュニティ・スクールが増えない理由や設置促進策について意見を交換。

GIGAスクール構想による1人1台端末の整備に伴い、学習者用デジタル教科書の本格導入について議論している文科省の検討会議は5月27日、第11回会合で第一次報告案を示した。現状のメリットや課題を示した中間まとめに加え、技術的な課題を検討するためのワーキンググループの設置など、今後の検討を進める上での留意事項などを加筆した。第一次報告は6月上旬をめどに取りまとめ、7月にもワーキンググループを設置する方針。

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言で、約1カ月にわたり一部時間帯を自宅での学習とするなど、独自の対策を取った大阪市教委は、独自対策期間中における市立小中学校の、オンラインを活用した双方向通信の取り組み状況を調査し、5月26日に速報値として各学校に通知した。小中学校とも双方向型のオンライン学習活動を実施できたのは、最も多い小6、中3でも半数程度だった。

増加している外国にルーツのある高校生の支援に向けて、文科省は5月26日、「高等学校における日本語指導の在り方に関する検討会議」の初会合をオンラインで開いた。高校における日本語指導の制度化を視野に、指導体制の整備や教員の専門性の向上などを議論。10月をめどに報告書を取りまとめる。

岐阜県教委はこのほど、校則の改正手続きを明文化するよう県立学校に通知した。今後、校則が議論される際は、生徒が参加して、改正の内容だけでなく改正手順についても考えることを求めている。