虐待による一時保護をする場合などで、子供の意見を聞く仕組みの創設を検討していた厚労省の「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム(WT)」はこのほど、第11回会合をオンラインで開き、WTとしての取りまとめ案を大筋で了承した。社会的養護の措置決定や日常生活などで、子供の意見を十分に聞く機会を設けることや、子供の意見表明を支援するための専門職の配置を求めた。

わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」が5月28日、参院本会議で可決・成立した。教員免許の授与権者に「裁量的拒絶権」を与え、わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員への免許の再交付を拒否することができる内容。

「こども庁」の創設を目指している自民党の議員有志は5月28日、「こども庁創設に向けた第2次提言」を取りまとめた。提言では、こども庁を「子供課題解決のプラットフォーム」と位置付け、現状の課題となっている担当府省庁の壁、地方と国の分断、就学前後の切れ目などをつなぐ機能を持たせる構想を盛り込んだ。

新型コロナウイルスのワクチンの接種会場を巡り、文科省は5月28日、全国の国公私立大学にキャンパスなどの施設を提供できるか緊急調査したところ、350校が提供可能と回答したことを明らかにした。萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、早ければ6月半ばから、こうした大学施設での接種開始を目指すとともに、65歳以上の高齢者や65歳以下の基礎疾患がある人を優先した上で、施設を提供する大学の教職員や学生、近隣の幼稚園や小中学校、高校などの教職員や児童生徒へのワクチン接種を検討する考えを表明した。

新しい学校安全推進計画の策定に向けて、中教審初等中等教育分科会学校安全部会は5月27日、初会合をオンラインで開いた。激甚災害や新型コロナウイルスに関してなど、学校安全を巡る課題を踏まえ、来年度からの国の第3次学校安全推進計画のベースとなる議論を行う。

外国にルーツのある子供たちへの、高校での日本語指導や支援の課題について話し合うシンポジウムがこのほど、オンラインで開かれ、当事者である外国にルーツのある若者が、外国から日本にやってきて、学校生活で感じた戸惑いや差別、必要な支援などを語った。

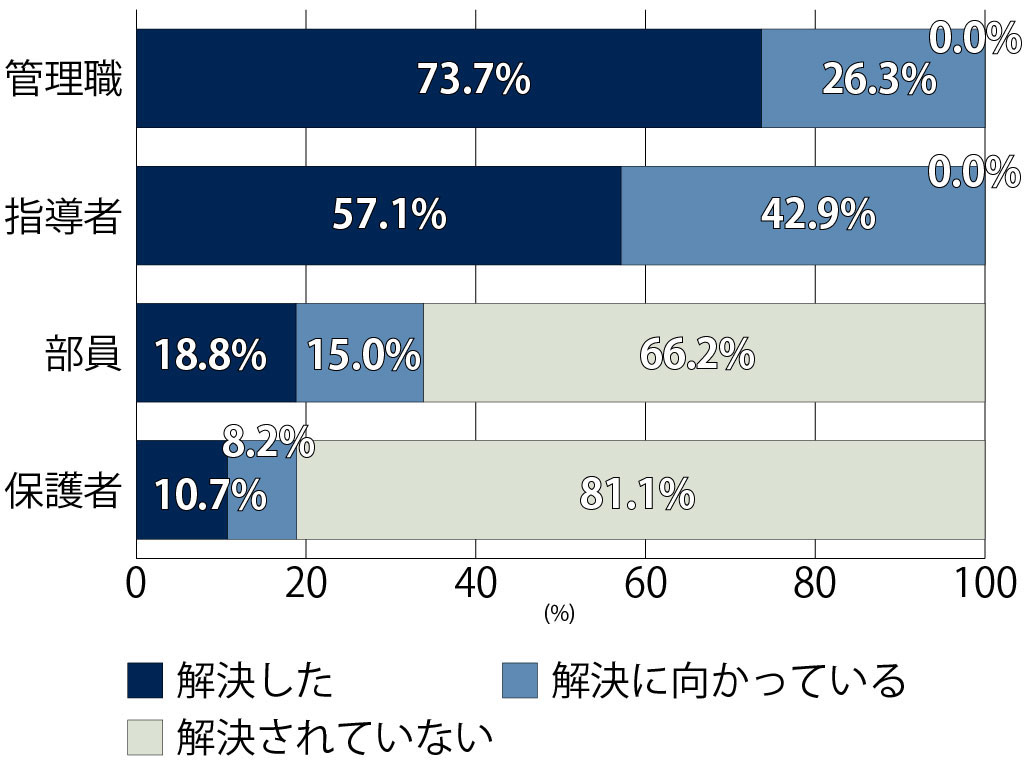

沖縄県教委はこのほど、県立高校などを対象にした部活動の実態調査の結果を公表した。部活動で起きた指導者による部員への体罰・ハラスメントの解決状況について、学校側と生徒側で認識にギャップがあることが浮き彫りとなった。

今年度の全国学力・学習状況調査が5月27日、全国一斉に行われた。昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大で中止されたため、実施は2年ぶり。全国で小中学校合わせて約2万9000校が参加した。今回は新学習指導要領の内容を踏まえて、小学校の算数で初めて「データの活用」に関する問題などが出題されたほか、GIGAスクール構想のスタートを受けて、児童生徒への質問紙にICTに関する項目などが盛り込まれた。

地域住民や保護者が学校運営に参画するコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置促進や充実策を議論する文科省の検討会議は5月27日、第2回会合をオンラインで開催し、県教委、小学校、地域のコーディネーターから、それぞれの好事例について報告を受けた。続いて、法律で設置が努力義務とされたにも関わらず、コミュニティ・スクールが増えない理由や設置促進策について意見を交換。

GIGAスクール構想による1人1台端末の整備に伴い、学習者用デジタル教科書の本格導入について議論している文科省の検討会議は5月27日、第11回会合で第一次報告案を示した。現状のメリットや課題を示した中間まとめに加え、技術的な課題を検討するためのワーキンググループの設置など、今後の検討を進める上での留意事項などを加筆した。第一次報告は6月上旬をめどに取りまとめ、7月にもワーキンググループを設置する方針。

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言で、約1カ月にわたり一部時間帯を自宅での学習とするなど、独自の対策を取った大阪市教委は、独自対策期間中における市立小中学校の、オンラインを活用した双方向通信の取り組み状況を調査し、5月26日に速報値として各学校に通知した。小中学校とも双方向型のオンライン学習活動を実施できたのは、最も多い小6、中3でも半数程度だった。

増加している外国にルーツのある高校生の支援に向けて、文科省は5月26日、「高等学校における日本語指導の在り方に関する検討会議」の初会合をオンラインで開いた。高校における日本語指導の制度化を視野に、指導体制の整備や教員の専門性の向上などを議論。10月をめどに報告書を取りまとめる。

岐阜県教委はこのほど、校則の改正手続きを明文化するよう県立学校に通知した。今後、校則が議論される際は、生徒が参加して、改正の内容だけでなく改正手順についても考えることを求めている。

東海3県で初となる公立の不登校特例校として今年4月、岐阜市に同市立草潤(そうじゅん)中学校(井上博詞校長)が、全校生徒40人を迎えて開校した。生徒が担任も登校日数も選択できるなど、さまざまな特徴的な取り組みをしており、全国的にも注目されている。開校から2カ月経った同校の様子と、今後の展望を聞いた。

新学習指導要領が全面実施となり、節目の年度を迎えた中学校現場。全日本中学校長会(全日中)の新会長に就任した、東京都板橋区立中台中学校の宮澤一則校長は「昨年度以上に校長のリーダーシップが求められるだろう」と気を引き締める。コロナ禍の教育活動、GIGAスクール構想の推進など多くの課題にどう取り組むのか、方針を聞いた。

文科省は5月26日、特別支援学校に備えるべき施設や校舎の面積などの最低基準を定めた、特別支援学校の設置基準案を公表した。6月26日までパブリックコメントを募集している。これまで国としての設置基準はなく、教室不足が深刻な特別支援学校の教育環境の改善につながると期待される。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を巡り、萩生田光一文科相は5月26日の衆院文科委で、現在、多くの大学から接種会場としてキャンパス使用の協力の申し出が寄せられているとした上で、大学を会場とする場合、来場者の誘導などのアルバイトに入ってもらうことで学生を支援したい、との考えを明らかにした。また、教育関係者もできるだけ早く接種できるよう、優先順位を上げてもらいたいとの要望も述べた。

自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」(委員長・松野博一元文科相)の代表らは5月24日、萩生田光一文科相と面会し、児童生徒が孤独や孤立に悩まされることがないよう、GIGAスクール構想による1人1台端末も活用して、子供がSOSを出しやすい相談体制の整備などを求める提言書を渡した。来月に閣議決定される「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)に反映するよう、政府に求めている。

国立成育医療研究センターは5月25日、コロナ禍の子供の健康状態を定期的に調べている「コロナ×こどもアンケート」の、5回目となる調査結果を公表した。子供の生活の質(QOL)が全体的に低下していることが示されたほか、この1年を振り返って、教師や大人に話し掛けたり、相談したりしづらくなっていると答えた子供が半数以上を占めた。

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、5月21日まで自宅でのプリント学習やオンライン授業を併用した独自の対策を取っていた大阪市は5月24日、通常授業に戻るのに合わせて、対策中に不足した授業時数を補う対応を取るよう、市立小中学校に通知した。

全ての5歳児に就学前教育を提供する文科省の「幼児教育スタートプラン」について、萩生田光一文科相は5月25日の閣議後会見で質疑に応じ、「5歳の1年間は、小学校に上がる前段階として同じ学びをしていただくことが、これからの義務教育に必要だと思っている」と述べ、幼稚園、保育所など施設形態の違いや経済状況などに関わらず、全ての子供が小学校就学前に質の高い教育を受けられることが重要だと強調した。

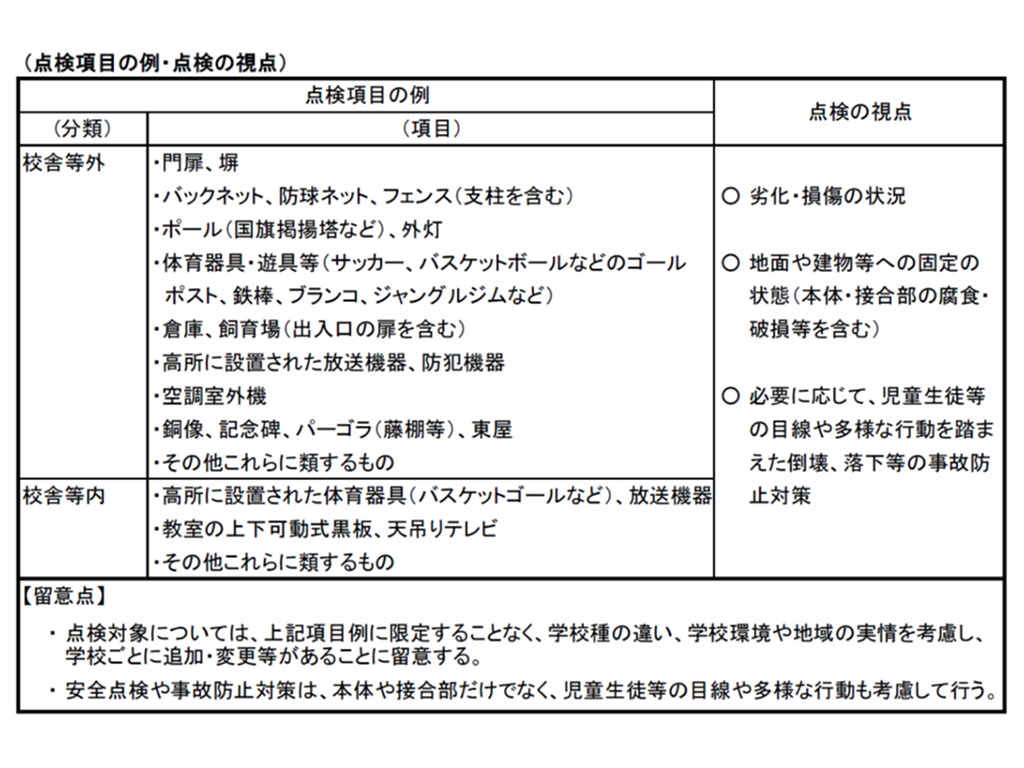

先月に宮城県や福岡県などで、校舎内外での事故が相次いだことを受け、文科省は5月25日、学校環境における工作物や機器の安全点検を実施し、学校の安全確保に万全を期すよう、全国の教育委員会などに依頼を出した。また、事故の未然防止や発生直後の対応、初期対応、詳細調査、再発防止の手順を示した文科省の「学校事故対応に関する指針」を十分に踏まえていない例が見受けられるとして、適切な対応を行うよう通知した。

日本財団パラリンピックサポートセンターは5月22日、パラリンピックの理念から共生社会の在り方を学ぶ「あすチャレ!ジュニアアカデミー」のオンライン授業を、神戸市の灘中学校・高等学校(和田孫博校長、生徒1213人)の土曜講座で行った。同市出身で、上半身の力だけでバーベルを持ち上げるパラ・パワーリフティングの選手である山本恵理さんが講師となり、中高生との対話を通して共生社会へのヒントを探った。

自民党教育再生調査会(会長・柴山昌彦前文科相)の「ウィズ・コロナ下における初等中等教育・高等教育のあり方プロジェクトチーム(PT)」は5月25日、初等中等教育段階でのいっそうのICT活用推進など「時間・財源・人材等の資源配分の見直し」を求める提言書を、萩生田光一文科相に渡した。

全国の自治体で始まっている新型コロナウイルスのワクチン接種について、福岡市の高島宗一郎市長は5月24日、市内に勤務している保育士や学校の教職員などに対して、クラスターの発生を防止するために、市独自で優先接種を実施すると発表した。同市によれば、保育士や教員を対象にしたワクチンの優先接種は日本で初めてで、市内の保育所や幼稚園、小中学校などに接種券を配布する。

教員免許更新制の抜本的な見直しを審議している中央教育審議会(中教審)の教員免許更新制小委員会は5月24日、第2回会合をオンラインで開催。文科省は席上、先の中教審答申が描いた、生涯を通じて自ら学び続ける教師の姿を実現するため、▽教師の研修受講履歴の記録・管理▽教師と任命権者等との「対話」や研修の奨励が確実に行われるための制度的な措置▽研修プログラムについて、教育委員会だけでなく、大学や民間事業者が提供するものも含めて質保証を行い、ワンストップで提供する仕組みの構築--などを論点として提示した。

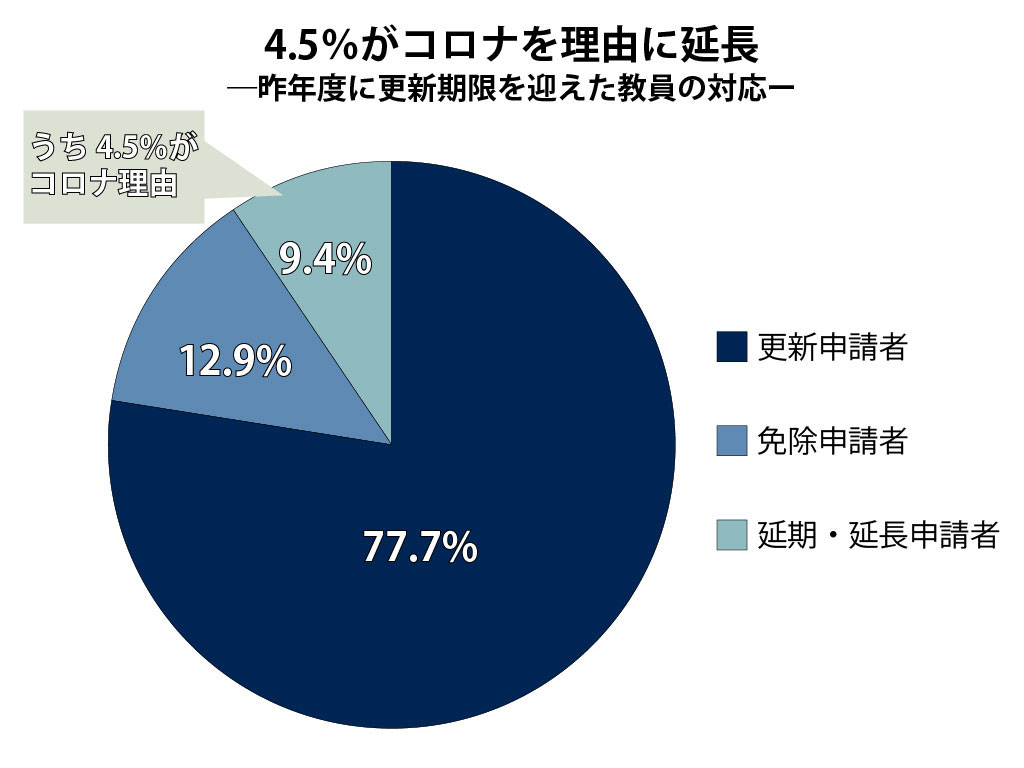

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、免許状更新講習の修了確認期限の延長や教員免許状の有効期間の延長といった対応が認められた昨年度、コロナを理由とした延期・延長の申請が、対象者全体の4.5%に当たる4530人からあったことが5月24日、中教審の合同会議で文科省から報告された。都道府県・政令市のうち、新型コロナウイルスによる影響が「大いに生じた」「一部に生じた」と答えた自治体は50件(74.6%)に上り、夏休みの短縮による業務多忙で、更新講習受講期間が確保できなかったなどの実態が寄せられた。

新学習指導要領への対応や大学入試改革など、これから本格的に変革の時期を迎える高校教育。コロナ禍への対応という喫緊の課題を抱えながら、この“荒波”をどう乗り越えていくのか。新たに全国高等学校長協会(全高長)の会長に就任した、東京都立小金井北高校の杉本悦郎(えつお)校長にインタビューした。