わいせつ行為を行った教員を再び教壇に立たせないことを目指す「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」が、衆院文科委で5月21日、全会一致で可決された。教員免許の授与権者に「裁量的拒絶権」を与え、わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員を事実上、再び教壇に立たせないようにする内容。25日の衆院本会議で可決された後に参院へ送られ、会期末の来月16日までに可決・成立する見通し。

GIGAスクール構想や35人学級の実現など、小学校教育は大きな変革期を迎えている。一方で教員採用倍率の低下など課題も多く、教員の在り方も今までになく問い直されている。新たに全国連合小学校長会(全連小)の会長に就任した、東京都世田谷区立下北沢小学校の大字弘一郎統括校長は、教員の仕事について「降り積もった真新しい雪の中を、一歩一歩進んでいくような仕事」と話す。「舗装された道を歩くのと違い、歩いてきた道に足跡が残る」――。

高校生がクリエイターとして人に読まれる文章表現を学ぶ出前授業が5月21日、東京都千代田区の正則学園高校(齋藤裕校長、生徒531人)で行われた。個人で記事を発信できるSNS「note」を運営するnote㈱の社員が講師となり、どういった記事のテーマやタイトルが注目されるのかを解説。情報発信や創作の面白さを伝えた。

今年1月に初めて実施された大学入学共通テストの試験問題について、大学教授らでつくる「入試改革を考える会」は5月21日、文科省で記者会見を開き、代表の大内裕和中京大教授は「共通テストは思考力を重視する問題になったとされるが、専門家から見て、センター試験に比べ、本来各教科で問われるべき思考力を試す問題にはなっていない」と批判。「以前の大学入試センター試験のように、もっとシンプルに各科目の学力を判定できる出題が必要だ」として、共通テストの出題方針を見直すよう求めた。

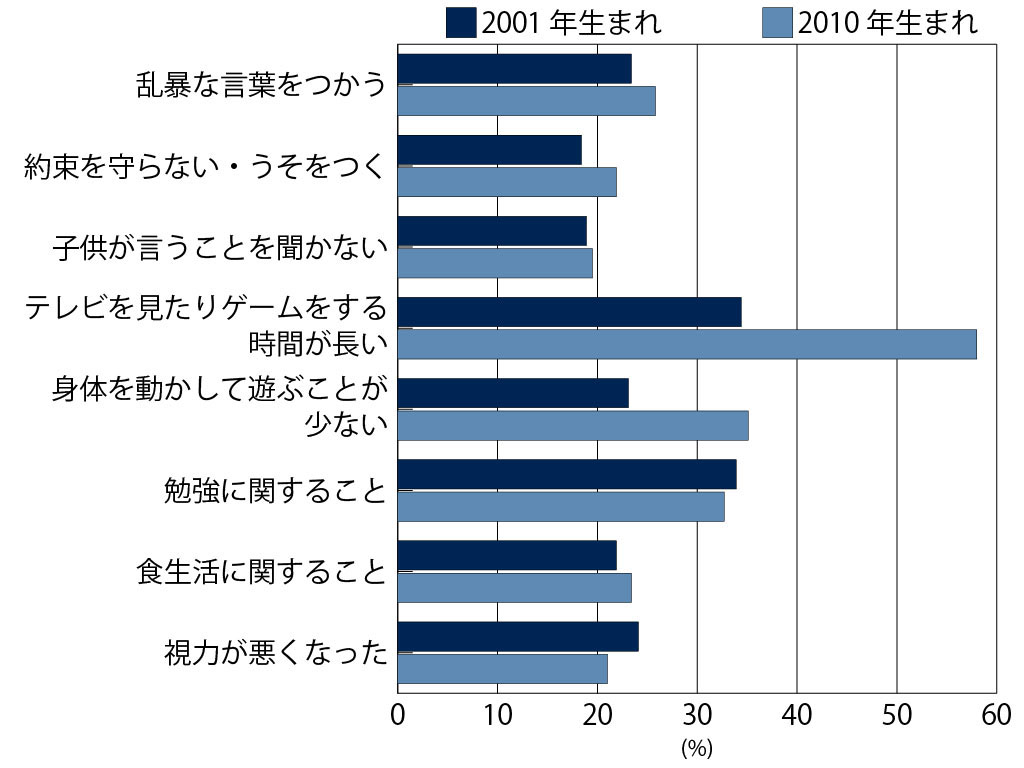

厚労省は5月19日、子供とその保護者の状況を毎年追跡している21世紀出生児縦断調査のうち、2010年生まれを対象に昨年実施した調査結果を公表した。現在小学4年生になる10年生まれの子供は、01年生まれの子供と比べて携帯電話の所持率やコンピューターゲームをする割合が高く、子供がゲームをする時間が長いことや身体を動かして遊ぶことが少ないことに、保護者も悩みを感じている割合が高かった。

回答者の4割超が子供への体罰を容認し、実際に半年のうちに体罰を行った養育者は3割以上という結果が、厚労省が医療系のマーケティング会社キャンサースキャンに委託して行った、子育てにおける体罰の実態調査でこのほど示された。子供への体罰禁止に対する理解が不十分な実態が、改めて浮き彫りとなった。

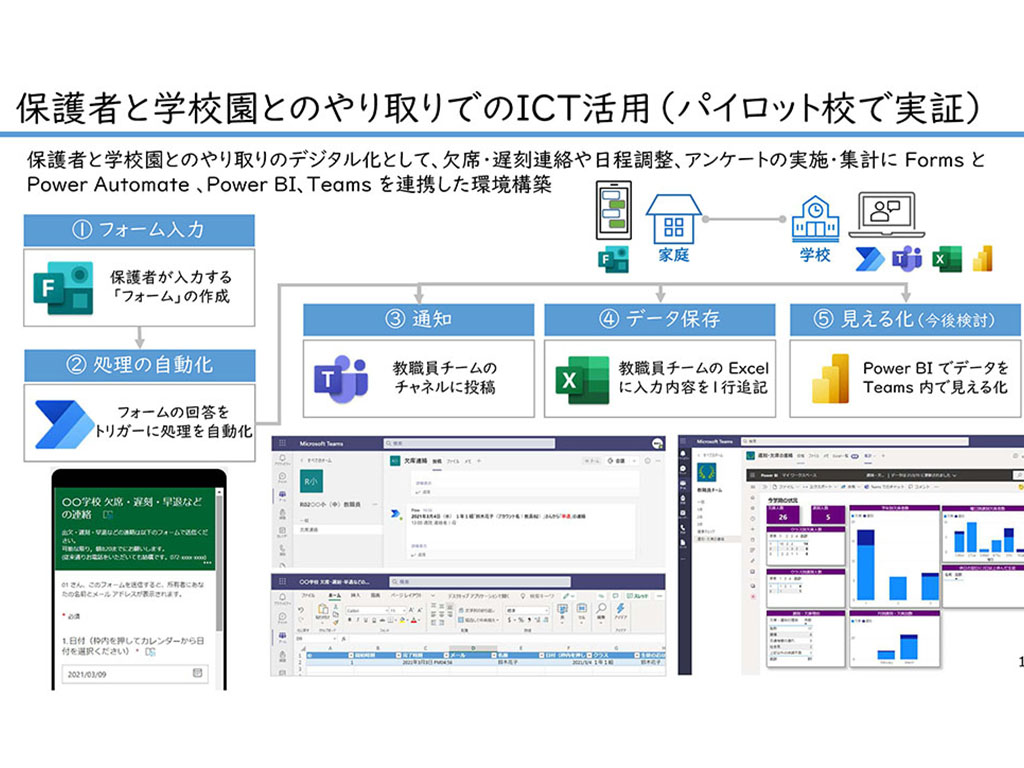

GIGAスクール構想で全国の小中学校に整備された端末のうち、マイクロソフトのウィンドウズ端末は、3割超のシェアを占める(同社調べ)。授業プラットフォーム「Microsoft Teams for Education(以下、チームズ)」も教育新聞のアンケートで、グーグル・クラスルーム、ロイロノート・スクールと並んで教員の支持を得た。

第72回全日本中学校長会(全日中)総会が5月20日、オンラインで開催され、新会長に東京都板橋区立中台中学校の宮澤一則校長が選出された。コロナ禍の影響を鑑み、昨年に続きZoomを活用して実施され、東京都港区にある同会事務所をホストに、全国172人の委員を遠隔で結んだ。宮澤新会長は「9000人以上いる全国の校長の周りには、約20万人の教職員、約290万人の生徒、さらにその保護者がいることを常に意識し、精一杯取り組んでいく」と抱負を語った。

小学校の「35人学級」の段階的な実施に伴う教室不足について、今年度は全国で10教室の確保が困難とされていたが、各自治体で余裕教室の転用などに取り組んだ結果、先月時点で全ての教室が確保されたことが、文科省の調査で5月20日までに分かった。一方、小学1~3年生が35人学級となる来年4月時点では、依然として11教室の確保が困難とされ、文科省は新増築の補助制度なども活用しながら各自治体の35人学級の円滑な実施を支援したいとしている。

2030年までに達成すべき国連の持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けて、「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」が5月17~19日に、ドイツのベルリンで開かれた。幼児教育から高等教育、生涯学習までの全段階でESDを組み込むとともに、ESDを実践する教員の養成に取り組むことを確認した「ベルリン宣言」を採択した。

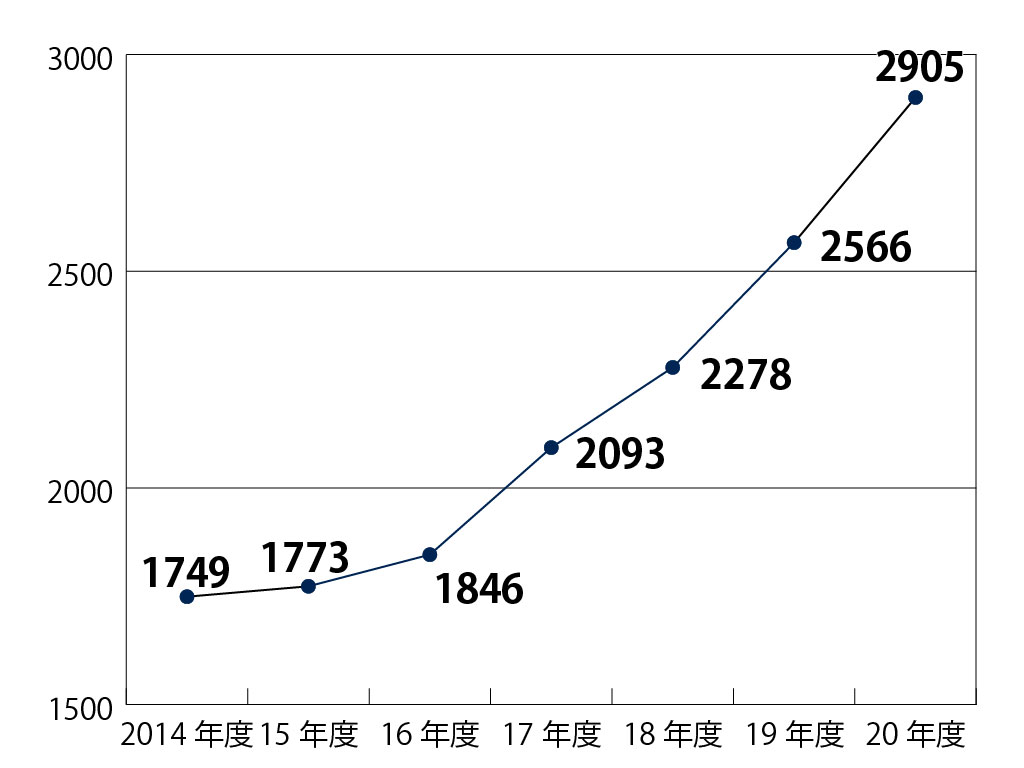

経産省は5月17日、2020年10月時点での大学発のベンチャー企業の数が、過去最多となったと発表した。19年度と比べた1年間の伸びでも過去最高だった。大学別では、東京大学が依然トップを維持していた。

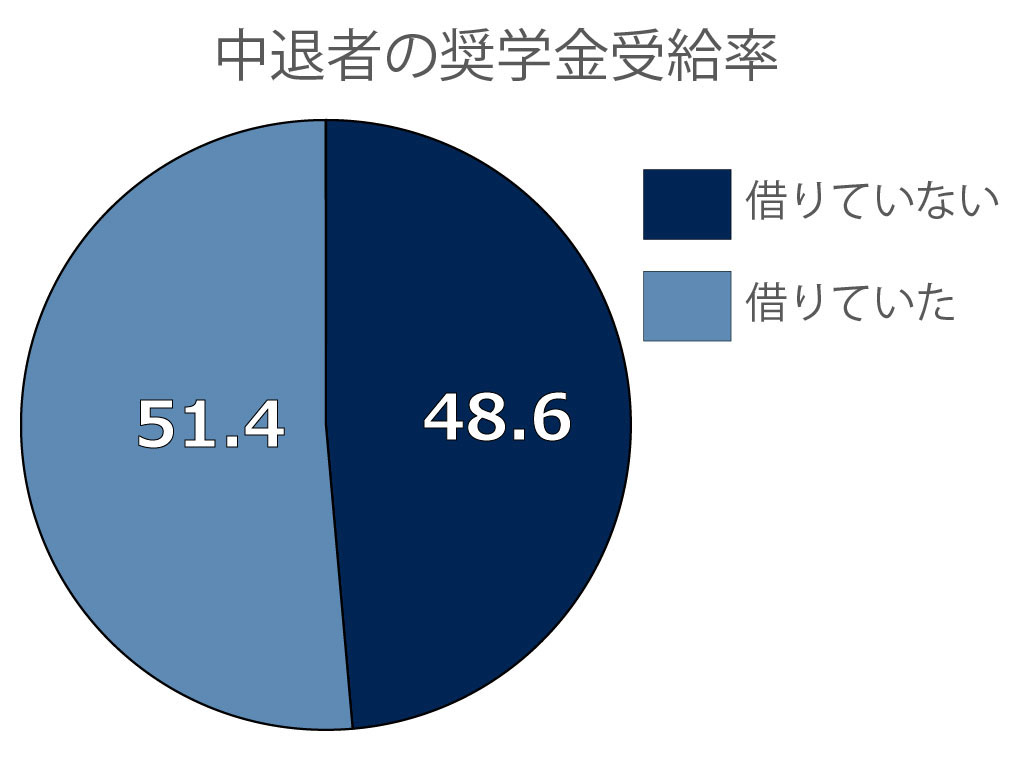

大学などを中退、または中退予定の573人を対象にしたアンケートの結果が、このほど公表された。奨学金を借りていた回答者は48.6%。また、49.4%が留年したと答え、中退理由も留年が最も多かった。

全国連合小学校長会(全連小)は5月19日、第73回総会を開催し、新会長に東京都世田谷区立下北沢小学校の大字(おおじ)弘一郎校長が就任した。新型コロナウイルスの感染防止のため参集せず、都内のホテルの一室を基地局とし、各都道府県の事務局をオンラインでつないで開催した。総会を遠隔で開催するのは初めて。大字新会長は「令和の日本型学校教育を具現化していくのは、私たち現場の校長だ」と、学校教育の変革に向け意欲を見せた。

全国高等学校長協会(全高長)は5月18日、オンラインで常務理事会を開催し、新会長に杉本悦郎(えつお)東京都立小金井北高校校長を選出した。前会長の萩原聡東京都立西高校校長は顧問に就任する。

全ての5歳児を対象とする就学前教育の提供に向け、文科省は「幼児教育スタートプラン」を策定した。幼稚園、保育所、小学校の連携を強化する「幼保小の架け橋プログラム」を軸にして、幼児教育推進体制の整備を拡充する。5月19日に公開された議事録によると、萩生田光一文科相は14日に開かれた政府の経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)の席上、「全ての子供が格差なく質の高い学びへ接続する観点では、教育開始年齢の早期化が世界の潮流」と述べ、幼稚園や保育所、認定こども園の施設類型を問わず、幼児期から学びの基盤作りを進める考えを示した。

ひきこもり対策を検討している自民党の「いわゆる『ひきこもり』の社会参画を考えるPT」(座長・馳浩元文科相)は5月19日、萩生田光一文科相に、ひきこもり支援策の推進を求める提言を提出した。特に若年層のひきこもりについては、不登校やいじめがきっかけになる場合も多いとして、学校保健医だけでなく精神保健福祉士なども加わってカウンセリング体制を充実させるなど、長期的な視点も見据えた支援策の推進を求めた。

発達障害の一つである自閉スペクトラム症(ASD)の累積発生率は、日本では5歳の時点で2.75%であることが、信州大学の研究グループが行った大規模疫学調査で、このほど明らかとなった。累積発生率は都道府県によってかなり幅があった。同研究グループでは、日本は世界的に見てもASDの累積発生率が高いものの、医療や支援へのアクセスの差が、地域間の累積発生率のばらつきを生んでいる可能性があるとみている。

経済同友会(櫻田謙悟代表幹事)はこのほど、学校現場の業務構造改革を進めるための「教育COO(最高執行責任者)」制度の創設などを盛り込んだ提言を発表した。

政府の規制改革推進会議は5月18日、第10回会議をオンラインで開催し、デジタル技術の進展を踏まえた大学・高校の設置基準の見直し、外部人材の積極活用のための教員資格制度の見直しについて意見を取りまとめた。高校の教育課程編成について、学習指導要領の標準単位数に縛られずに単位数を増減できることや、後に履修する科目の内容を含めて学習指導要領に示していない内容を加えて指導することを可能にするよう求めた。

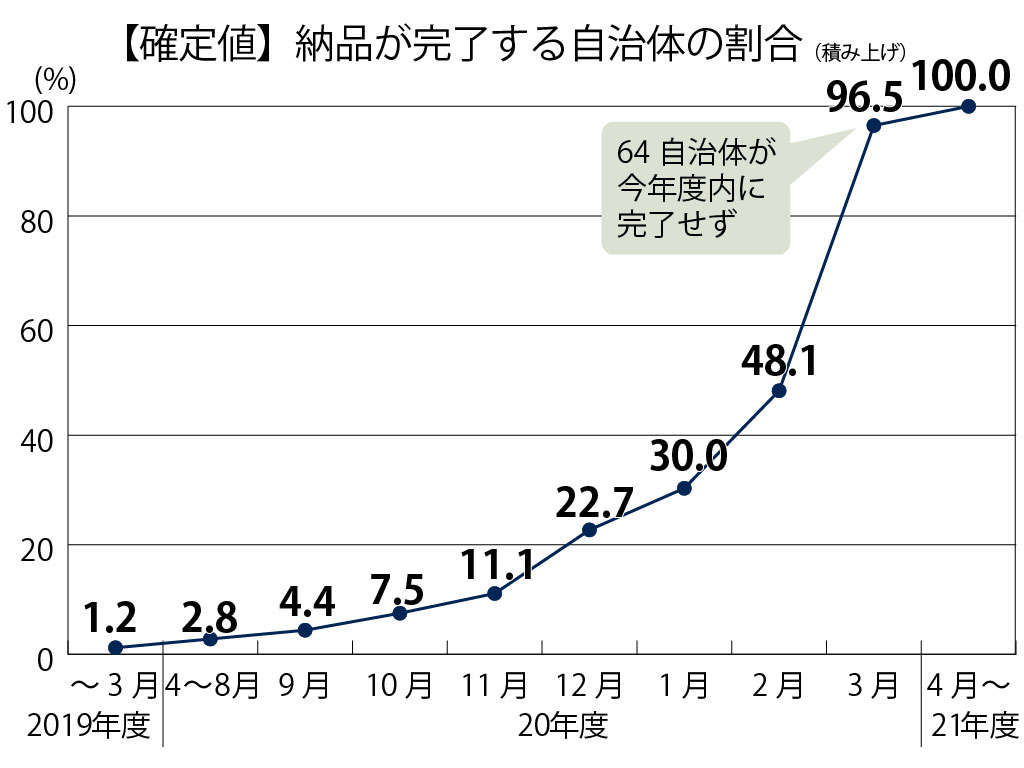

GIGAスクール構想による1人1台端末の納品を昨年度内に完了した自治体の割合は96.5%(1748自治体)となり、2月時点での見通し(97.6%)より低下したことが5月18日、文科省の集計(確定値)により明らかになった。2月時点では、昨年度内に納入完了しない自治体は43自治体となる見通しだったが、実際は64自治体が完了せず、増加の理由は全て「端末への需給のひっ迫などによる納期遅延」だった。

全国の自治体で予約受付が始まっている新型コロナウイルスのワクチン接種で、新潟県三条市は当日余ったワクチンを、市内の教職員に接種する方針としている。市内の幼稚園や小中学校などでは、5月17日から対象となっている約900人の教職員の中から希望者リストの作成が始まっている。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言で、小中学校でオンライン授業を実施するなど独自の対応を取っていた大阪市は5月17日、子供の感染数が落ち着いてきていることなどから、同24日から通常授業に戻る方針を決めた。松井一郎市長は、この間の学習について、授業時数としてカウントする考えを示した。

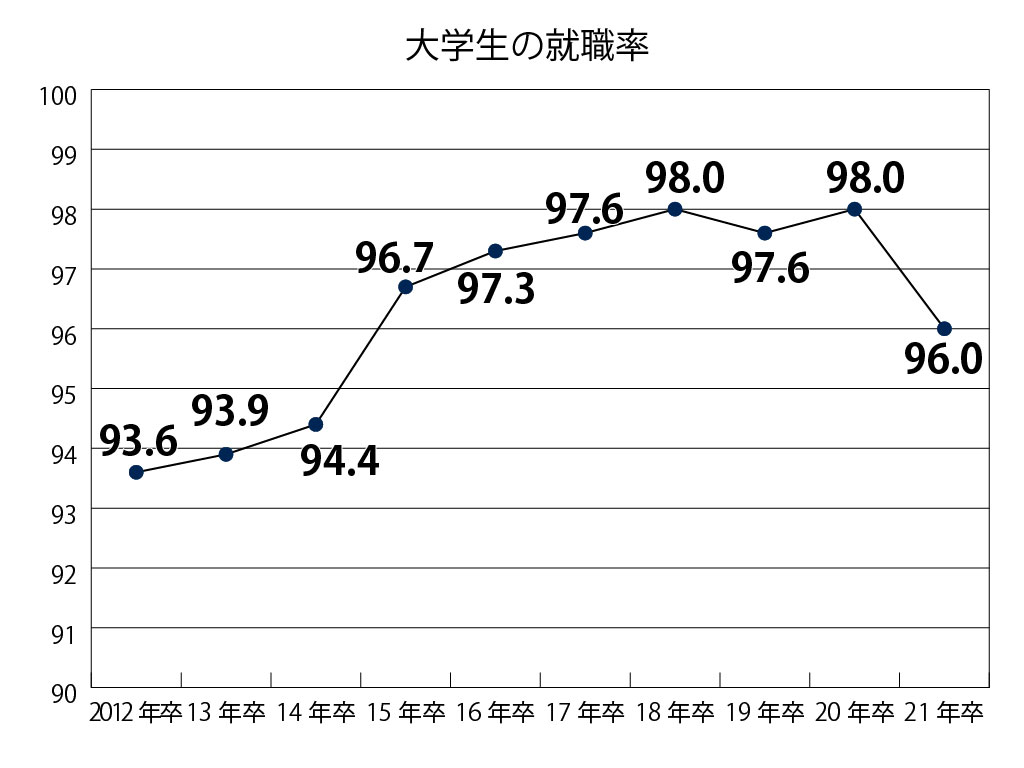

今年3月に大学や高校を卒業した学生と生徒の就職率は、大学生で96.0%(前年より2.0ポイント減)、高校生で97.9%(同0.2ポイント減)と、いずれも昨年を下回ったことが、文科省と厚労省が5月18日に公表した「大学等卒業者及び高校卒業者の就職状況調査」の結果で分かった。コロナ禍で影響を受けた業種の求人数が大きく減ったことが背景にあるとみられ、萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、「厳しい状況は依然として継続すると認識しており、未就職で卒業した学生や生徒らに寄り添った支援をしたい」と述べた。

長野県教委はこのほど、2022年度の教員採用試験から、妊娠中の合格内定者が希望する場合、1年間の採用猶予期間を設ける制度を新たに導入すると発表した。さらに体調に不安がある妊娠中の受験者に対して、過度な負担がかからないように、個別に配慮する体制も整える。女性の労働環境の整備や、働く女性の応援につなげることが狙い。

小学校全学年での35人学級を段階的に実現するにあたり、文科省は5月17日、公立学校の運営を担う地方自治体との間で、初回の協議の場を開いた。計画的な定数改善に向け、萩生田光一文科相は▽教職員定数の適切な配置▽質の高い教員確保の取り組み▽外部人材の活用▽少人数学級の効果検証▽教室の環境整備――といった課題について、協議を通して解決を目指す姿勢を示した。

厚労・文科両省による「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム(PT)」は5月17日、家族の介護や家事などを担い、学習に支障が出るなどの状態にある子供(ヤングケアラー)の支援策をうたった報告書を取りまとめた。自分自身がヤングケアラーである自覚がなかったり、ヤングケアラーという言葉を知らなかったりする中高生が多いことから、2022~24年度をヤングケアラーの認知度向上の集中取り組み期間と位置付け、中高生の認知度5割を目指すと打ち出した。

埼玉県教委は5月14日、同県が独自に実施している「埼玉県学力・学習状況調査」について、CBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)への移行に向けた試行調査を始めると発表した。GIGAスクール構想によって小中学校における1人1台環境が整うことを受け、同県では2024年度をめどに、従来の紙による学力調査から、タブレット端末などで答えを入力するCBTへの段階的な移行を目指す。

全国高等学校PTA連合会はこのほど、2020年度に全国の高校で実践された、コロナ禍の学校活動やPTA活動の事例集を公開した。高校生を元気づけるために花火を打ち上げたり、中止になった海外研修の代わりにカンボジアへのオンラインツアーを企画したりなど、PTAが旗振り役となり、さまざまな手法で生徒にエールを送った例が紹介されている。